Published by 学会事務局 on 12 3月 2012

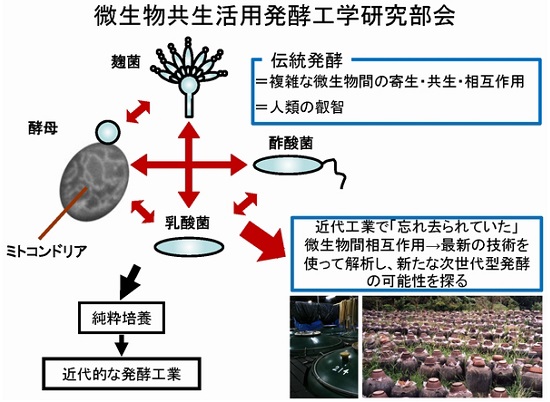

【研究部会(2011~2015)】微生物共生活用発酵工学研究部会 – 発酵微生物の寄生・共生に関わる文献リスト

微生物共生活用醗酵研究部会の趣旨に沿う文献のうち、Pubmedなどの公的データベースで検索しにくいものを集めました。伝統発酵微生物の研究を行う方にご活用いただければと思います。

- 日本醸造学会誌: 旧式焼酎醸造の微生物学的研究(3)仕込過程中の微生物相変遷―生白糠麹・生白糠 …玉岡 寿・田辺 幾之助・大林 晃・松村 悦男・小林 武一 1971年9号 66 893~896

- 日本醸造学会誌: 旧式焼酎醸造の微生物学的研究(1)仕込過程中の微生物相変遷―米麹・甘藷…玉岡 寿・田辺 幾之助・大林 晃・松村 悦男・小林 武一 1971年8号 66 810~815

- 日本醸造学会誌: 旧式焼酎醸造の微生物学的研究(2)仕込過程中の微生物相変遷―米麹・生白糠…玉岡 寿・田辺 幾之助・大林 晃・松村 悦男・小林 武一 1971年8号 66 816~818

- 日本醸造学会誌: 中国曲中の微生物について…柳田 藤治 1990年2号 85 82~89

- 日本醸造学会誌: 中国曲の微生物菌数と分離カビの酵素活性及び同定試験…小泉 幸道・舘 博・村 清司・岡田 早苗・新村 洋一・柳田 藤治 1989年5号 84 341~344

- 日本醸造学会誌: 中国曲から分離した酵母と乳酸菌の同定…村 清司・岡田 早苗・小泉 幸道・舘 博・新村 洋一・柳田 藤治 1989年5号 84 345~348

- 日本醸造学会誌: 東南アジアの発酵飲食品 …緒方 浩一・和泉 好計 1973年8号 68 589~594

- 日本醸造学会誌: 日本民族と醸造食品…坂口 謹一郎・桜井 芳人・菅間 誠之助・鈴木 明治・暉峻 康隆・中野 政弘・外池 良三 1973年1号 68 10~16

- 日本醸造学会誌: 日本民族と醸造食品余話…坂口 謹一郎・菅間 誠之助・進士 慶幹・神保 五彌・桜井 清彦・今枝 愛真・外池 良三 1973年12号 68 877~881

- 技報堂出版: 食品微生物学ハンドブック…宮尾茂雄1995

- 日本醸造学会誌: 泡盛もろみ中の乳酸菌…百瀬 洋夫・内山 奈々・藤倉 寛子 1997年6号 92 452~457

- 日本醸造学会誌: 生もと系酒母より分離した桿状乳酸菌…百瀬 洋夫・藤倉 寛子 1996年11号 91 834~837

- 日本醸造学会誌: 生もと系酒母より分離した球状乳酸菌…百瀬 洋夫・鎌尾 敦子 1993年1号 88 76~80

- 醗酵工学会誌: 生もと中の乳酸菌に由来するテイコ酸のα化米溶解促進作用機作 : 生もと中の乳酸菌の清酒醸造に及ぼす影響(第2報)…溝口 晴彦 , 鶴本 真人 , 古川 彰久 , 川崎 恒 69(4), 219-224, 1991-07-25

- The Journal of General and Applied Microbiology: 1956 Hiochic acid, a new growth factor for Lactobacillus homohiochi and Lactobacillus heterohiochi …Tamura G., 1956, 2, 431-434

- Applied and Environmental Microbiology: Production of Mevalonic Acid by Fermentation” …Gakuzo Tamura, Kunio Ando, Kenjiro Kodama and Kei Arima, 1968 July; 16(7): 965-972

- Nederlandsch Melk- en Zuiveltijdschrift: Yoghurt. 1. Symbiosis and antibiosis in mixed cultures of Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus …PETTE, J. W.; LOLKEMA, H.,1950 Vol. 4 pp. 197-208

- J. Neth. Milk Dairy J: Symbiosis in yoghurt. I. Stimulation of Lactobacillus bulgaricus by a factor produced by Streptococcus thermophilus …Galesloot, THE, 22, 50, 1968

- 日本醸造学会誌: 清酒・焼酎醸造における難培養・複合系微生物…北垣 浩志・山崎 眞狩・北本 勝ひこ2004年11号 99 767~772

- CMC出版: 醸造にかかわる難培養・複合系微生物 …北垣 浩志・北本 勝ひこ

- 日本農芸化学会誌: 酒母より分離せる乳酸菌の研究 …片桐 英郎1934

- 日本農芸化学会誌: 酵母の凝集形成に関する研究 …工藤四郎1952

- 日本農芸化学会誌: 火落菌の新生育因子Hiochic Acidに関する研究 …田村 学造1958,32,701-706

- 化学と生物: 清酒泡なし酵母 … 布川弥太郎1973

- 日本醸造学会誌: もと中に於ける清酒酵母の発育と乳酸菌又は乳酸との関係…江田 鎌治郎1908年5号,3,32-39

- 日本醸造学会誌: 日本酒製造上乳酸菌又は乳酸応用の価値…江田 鎌治郎1909年6号,4,20-27

- 日本醸造学会誌: 乳酸の製造に就て(乳酸菌)…田所 哲太郎1913年3号8 48~62

- 日本醸造学会誌: 乳酸菌に関する2~3の調査(酸・フーゼル油)…善田 猶蔵1913年5号8 1~9

- 日本醸造学会誌: 乳酸菌の培養基と其の生命…高橋 偵造1916年3号11 1~3

- 日本醸造学会誌: 火落性乳酸菌に就て…高橋 偵造1922年1号17 16~19

- 日本醸造学会誌: 醤油醸造に粉末酵母及び乳酸菌類の応用(上)…松本 憲次1924年8号19 15~18

- 日本醸造学会誌: 醤油醸造に粉末酵母及び乳酸菌類の応用(下)…松本 憲次1924年9号19 23~25

- 日本醸造学会誌: 醤油の醸造に乳酸菌の使用法…木下 浅吉1925年8号20 23~24

- 日本醸造学会誌: 乳酸菌応用酒母製造方法に関する研究(1)…金井 春吉・有松 嘉一・飯田 茂次・水野 仁三郎1932年4号27 23~25

- 日本醸造学会誌: 乳酸菌応用酒母製造方法に関する研究(2)…金井 春吉・有松 嘉一・飯田 茂次・水野 仁三郎1932年4号27 26~32

- 日本醸造学会誌: 乳酸菌応用酒母製造方法に関する研究(3)…金井 春吉・有松 嘉一・飯田 茂次・水野 仁三郎1932年5号27 18~24

- 日本醸造学会誌: 乳酸菌応用酒母製造方法に関する研究(4)…金井 春吉・有松 嘉一・飯田 茂次・水野 仁三郎1932年7号27 10~19

- 日本醸造学会誌: 沢庵漬糠中に於ける乳酸菌 …宮路 憲二・都築 三男1934年3号29 29~35

- 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究 …久富 鉄也・阿久津 富郎・外池 良三・百瀬 洋夫1963年7号58 647~653

- 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(3)多酸もろみより分離した乳酸菌(1) …久富 鉄也・阿久津 富郎・外池 良三・百瀬 洋夫1963年7号58 647~653

- 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(4)多酸もろみより分離した乳酸菌(2) …外池 良三・百瀬 洋夫・椎木 敏・前川 李義1963年9号58 904~908

- 日本醸造学会誌: みその乳酸菌について …伊藤 寛1963年12号58 1159~1163

- 日本醸造学会誌: 多酸醪より分離した一乳酸菌の生態 …芦沢 長1964年5号59 437~441

- 日本醸造学会誌: 麹に付着している乳酸菌計数のための選択培地 …百瀬 洋夫 ・外池 良三1964年4号59 368~369

- 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(6)酒母中の乳酸菌の動向 …久富 鉄也・百瀬 洋夫・前川 季義・外池 良三1964年11号59 1006~1009

- 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(5)多酸もろみより分離した乳酸菌(3) …外池 良三・百瀬 洋夫・久富 鉄也1964年2号59 165~169

- 日本醸造学会誌: 山廃酒母に於ける微生物学的研究(8)酵母・乳酸菌・硝酸還元菌の混合培養と亜硝酸の作用 …芦沢 長・斉藤 孔男1965年1号60 69~72

- 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(7)もろみ中の乳酸菌の動向 …小林 信也・小泉 隆司・百瀬 洋夫・外池 良三1965年6号60 539~542

- 日本醸造学会誌: 山廃酒母に於ける微生物学的研究(10)球状乳酸菌と桿状乳酸菌 …芦沢 長・斉藤 孔男・林 光二1965年10号60 900~903

- The Journal of General and Applied Microbiology: STUDIES ON THE AGGREGATION OF YEAST CAUSED BY LACTOBACILLI …百瀬 洋夫・外池 良三1969, 15 19-26

- The Journal of General and Applied Microbiology: HIOCHIC ACID, A NEW GROWTH FACTOR FOR LACTOBACILLUS HOMOHIOCHI AND LACTOBACILLUS HETEROHIOCHI …田村 學造1956

- The Journal of General and Applied Microbiology: STUDIES ON THE AGGREGATION OF YEAST CAUSED BY LACTOBACILLI …百瀬 洋夫1969

- 醗酵工学会誌: 酵母を中心とする清酒醸造の微生物管理 …秋山 裕一1978

- 日本醸造学会誌: 第17回醸造に関するシンポジウム 醤油諸味中の微生物間の相互作用・主として醤油酵母の乳酸菌に及ぼす影響について …門脇 清 1985年10号80, 707~709

- 日本醸造学会誌: 中国曲の微生物相と酵素活性 …横山 直行・田中 一良・杜 連洋・荒巻 功・木崎 康造・小林 信也・岡崎 直人 1994年1号89, 72~76

- 日本醸造学会誌: 紅麹(紅曲)と味噌・醤油などへの利用 …伊藤 寛 1994年12号89, 948~953

- 日本醸造学会誌: 中国曲から分離したAbsidia属糸状菌の増殖及び醸造特性 …木崎 康造・山田 健一郎・瀧田 正美・荒巻 功・杜 連祥・岡崎 直人 1995年2号90, 143~150

- 日本醸造学会誌: 中国浙江省龍游県産“烏衣紅曲”の黒麹菌の諸性質 …和久 豊・村井 聰一郎・鄭 建昌・菅間 誠之助 1996年4号91, 290~292

- 日本醸造学会誌: 中国麦曲の南伝 …劉 少平・張 栄烈 1997年1号92, 57~58

- 日本醸造学会誌: ケフィール粒と乳酸菌叢 …辯野 義己 1998年3号93, 176~183

- 日本醸造学会誌: 古式泡盛製造時のシー汁中の微生物相と酵素活性 …角田 潔和・金内 誠・熱田 和史・進藤 斎・吉沢 淑・小泉 武夫 1998年11号93, 897~904

- 日本醸造学会誌: 青ヶ島の芋焼酎製造用粉状麹の製麹特性と糸状菌相(粉状麹に関する研究<第1報>) …岡田 俊樹・前田 安彦・角田 潔和・鈴木 昌治・小泉 武夫 1999年2号94, 150~157

- 日本醸造学会誌: 古式泡盛製法シー汁浸漬液中から分離したα―アミラーゼ生産菌の同定とα―アミラーゼの精製および諸性質 …熱田 和史・大城 勤・塚田 太一郎・森 哲也・角田 潔和・小泉 武夫 2005年2号100, 127~134

- 日本醸造学会誌: 中国餅麹(曲)由来の黒色系糸状菌の分離・同定と特性の解析 …野崎直樹・谷村 健・吉村俊祐・荻窪哲也・甲斐孝憲・林 幸男・水光正仁・小川喜八郎 2009年5号104, 377~386

.gif)