Published by 学会事務局 on 26 5月 2025

第25代会長

清水 浩

このたび、2025年度より日本生物工学会第 25代の会長を拝命することとなりました大阪大学情報科学研究科バイオ情報工学専攻の清水浩です。私が本会に最初に参加したのは大学院生の大会の時でした。熱い議論に感銘したのを覚えています。以来、35年あまり私の研究人生は本会活動がその中心にあります。微力ではございますが、副会長の青柳秀紀先生(筑波大学)、安原貴臣先生(アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社)をはじめ強力な理事メンバーとともに学会の発展に努めたいと思います。

本会は、2022年に100周年を迎え、多くの皆様のお力添えを持ちまして無事100周年記念事業を終えました。改めて心よりお礼申し上げます。本会は1923年に大阪醸造学会として設立され、醗酵工学会を経て日本生物工学会と改名し現在に至っております。100周年記念誌に記されているように醸造に端を発し現在は生物工学の中心学会としての地位を築いています。次の100年後も輝く学会であり続けるために活動の継続と発展を進めたいと思います。

英文誌 Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)は 2023年の IFが2.3となり、生物工学分野の先端研究成果を発信する国際誌に発展しました。そのことは、日本の生物工学分野のプレゼンスを世界に示しております。皆様の引き続きの積極的な投稿をお願いします。和文誌はさまざまな特集や企画を通じて、読み応えのある記事を掲載発信し続けています。速報性が重要な情報はホームページへ移し、読み物としての魅力を大きくしたいと思います。

本会の大きな特徴の一つは、産学官の会員が情報交換を行うことにあり、大会や SBJシンポジウム、和文誌企画、さらには研究部会の活動を通じて新規研究分野のコミュニティの形成、活性化を支援したいと考えています。100周年を機に韓国生物工学会(KSBB)や台湾生物工学会(BEST)のみならず、ASEAN諸国の生物工学関連学会とも交流が始まりました。今後も大会の国際性など運営方法を議論していきます。

2025 年は改正公益法人法が施行されます。2011年公益法人として認可されて以来その趣旨に沿って着実な活動を行っており、公益事業としての活動や財政基盤の安定化が図られました。この度の改正にともなって外部理事・外部監事の任用など、より公正で開かれた学会として活動してまいります。

本年は学会事務局の体制が変化する時期でもあります。事務局長の定年退職をはじめ事務員が数年の間に異動するため、新たな事務局長、事務員を迎えました。また、これと同時期に会員情報管理システムや大会運営システムの更新などにも取り組み各種活動の効率化を図っています。このような取組みは本部のみでは達成できませんが、すでに各支部のご理解も得て着手しております。今後も本部と支部が協力し、皆様の活動が行いやすくなるインフラを整え、本部・支部を問わず快適な運営につながっていければと考えています。人やシステムが変わる時期にあたり、ひと時ご不便が生じる可能性がありますが、皆様の温かいご支援をお願いします。

100年後の生物工学会はどのように発展しているでしょうか。現在の地球規模の問題や医療、健康、食糧などの社会課題を乗り越えるため、生物工学は日本や世界を支えるキーテクノロジーの一つとして期待されています。基礎および応用研究において分野の垣根を越えて AI や情報、分析科学、ナノテクノロジー、ロボティクスなどなど、さまざまな分野との融合が起こりつつあります。イノベーションは分野どうしの境界で生まれ、発展するとも言われています。これらを生み出す源泉は会員皆様の中にあり、学会内外の分野とのネットワーク形成にあると思います。本会が生物工学分野の魅力のある学会であり続けられますよう、尽力したいと思います。会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

2025年5月

日本生物工学会会長

清水 浩

⇒歴代会長・副会長

【歴代会長挨拶】

【生物工学会誌 巻頭言】

- 清水 浩 [第104巻第1号(2026年1月)]

- 秦 洋二 [第102巻第1号(2024年1月)]

- 福﨑 英一郎 [第100巻第1号(2022年1月)]

- 髙木 昌宏[第98巻 第1号(2020年1月)]

- 木野 邦器[第96巻 第1号(2018年1月)]

- 五味 勝也[第94巻 第1号(2016年1月)]

- 園元 謙二[第92巻 第1号(2014年1月)]

- 原島 俊[第90巻 第1号(2012年1月)]

- 飯島 信司[第88巻 第1号(2010年1月)]

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧はこちら

学会について

Published by 学会事務局 on 25 12月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第12号

近藤 昭彦

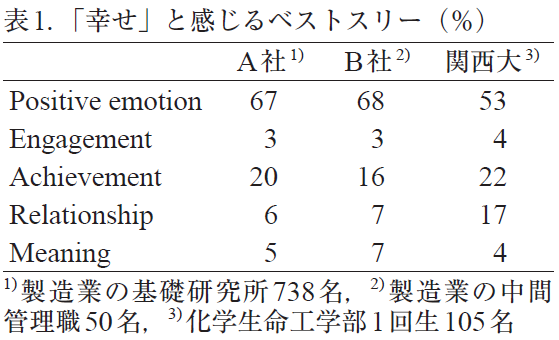

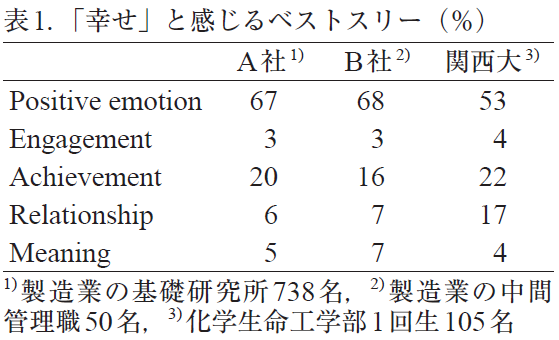

月日の経つのは本当に早いもので、筆者も今年65歳、本年度末に大学を定年退職となる。「光陰矢の如し」「少年老いやすく学成り難し」を実感する。40年弱、大学や国立研究機関で研究を続けてきたが、感想を一言で言えと言われるなら、「面白かった」である。確かに寝る時間を惜しんで研究や申請書作成に使った時間を単純に楽しんだわけではないが、やはり「面白かった」である。苦労をすればするほど、良い論文ができあがった時や、大きなプロジェクトが採択されて研究が始められる時の喜びは一層大きなものである。幸せの定義は、実は単純であると読んだことがある。「一番幸せな瞬間は、苦労を重ねた結果として当初の思いが達成されて、周囲の人からも賞賛される時である。楽して手に入れたものは、大金であれ名誉であれ、真に幸せを感じるわけではない」と。まさにこうした幸せの瞬間を多く味わってきたが、多くの研究者で共通の感想ではあると思う。その中で多くの大切なことを学んできたが、若い人の参考になればとの思いで、自分の研究者人生の中で大切だったと思う三つのトピックス(学び)を書いてみた。

一つ目は、幅広い海外での体験の大切さである。幸いにも30代前半に、一年間ストックホルムのスウェーデン王立工科大学に留学できた。その後も、多くの二国間交流事業などに加えていただき、世界を回って研究の議論や文化を楽しむことを身に着けることができた。現在までに 200回を超える海外渡航をし、世界中で学会参加や研究機関・企業訪問を行い、議論や会食を楽しんできた。村的な研究に陥らないよう、視野を広げていくという意味で、研究面にも大きなプラスとなっている。また、世界で認められるためには、研究のユニークさとインパクトの大きさを追求し続けなければならないが、その感性を磨くことができた。さらに、研究成果を英語でインパクトのある形で発表することを追求することは、プレゼン能力のブラッシュアップにも大いに役立ったと思う。

二つ目は、各種大型研究に参加させていただいたことである。30代後半に、当時としては破格の大きさのNEDO産学官連携プロジェクトに参加する機会を得た。ここで、基礎研究だけでなく、基礎研究から社会実装までを産学官で連携して行うことの楽しさやプロジェクトマネジメントの重要性を学んだ。また、自分の手元だけの小さな研究構想だけでなく、社会の変革をどうすれば実現できるかという大きな視点から研究プロジェクトを構想することの重要性を学んだ。さらに、新しい研究課題に大胆に挑むという挑戦者の神を得たと思う。社会課題の解決には、どうしても新しい研究課題に大胆に挑まなければならないが、この時、よく言われるように、「少し鈍感に、また限定的ないい加減さを持って、失敗を恐れずに挑戦する」ことは大事だと思う。

三つ目は、研究人生の後半でアントレプレナーシップの大事さを学んだことである。50代中盤に神戸大学で科学技術イノベーション研究科を立ち上げて研究科長として運営する任務を与えられた。社会科学系の先生とともにアントレプレナーシップを兼ね備えた理系人材の育成を目指した。アントレプレナーシップの重要性は現在では広く認識されているが、当時の私には新鮮であった。スタートアップ(SU)の起業や、企業での新規事業創出のみならず、大学の研究者にも大事だと思う。なぜなら、「少ないリソースで、信じられないほど大きなインパクトを創出する」理念は、研究でもとても大切と思うからである。研究科の学生に実例を見せる意味からも、筆者は今まで6社のSUを立ち上げてきたが、現在も新たな SU の起業を構想中である。日本が世界と伍していけるように産業競争力を上げる観点から、グローバルSUを如何に増やすことができるか、まさに正念場である。

昔、65歳では引退的な雰囲気になっているのかと思っていたが、想像とはまったく異なり、アントレプレナーシップを持って新たな仕事に挑戦しようという楽しい気分である。大事なのは「熱量」と「ハングリー精神」!人生100年時代と言われて久しいが、面白いと思うこと、ワクワクできることを可能な限り続けていきたいと思っている。

著者紹介 神戸大学(副学長)、神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科(教授)、

理化学研究所環境資源科学研究センター(副センター長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 11月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第11号

髙木 博史

いきなり私事で恐縮だが、今年(2024年)5月下旬に1週間近くNew Yorkに滞在し、企業在籍時(1986年)の海外派遣でご指導を受けた井上正順教授(当時New York州立大学Stony Brook校)の最終講演を含むシンポジウムに出席した。基本的にアメリカの大学には教授職の定年はないが、井上先生も今年90歳を迎えて正式にRutgers大学Robert Wood Johnson医学部を退職され、家族でHawaiiに移住される予定である。先生のようなCuriosity-driven Scientist(学部長に就任後も「大腸菌はどれくらいのサイズのタンパク質まで生産できるのか?」というワクワクする実験をされていた)を理想としてきた筆者も年齢を重ねたことに改めて気づいた。

筆者は昨年3月末に本学の教授を定年退職したが、特任教授として数名のスタッフと新しいラボを立ち上げ、企業との共同研究を中心に発酵科学に関する基礎・応用研究に取り組んでいる。また、産官学連携を推進する部門の役職も継続し、本学や本学会に微力ながら貢献できればと考えている。個人的には研究成果の創出と社会への還元とともに、若手・中堅の人たちの仕事やキャリアパスをサポートしていきたい。一方で、定年退職を機にいわゆるセカンドキャリアのステージに入ったが、教育(研究指導、授業など)の恒常的業務がなくなり一抹の寂しさはあるものの、PIとして研究費を獲得し、ラボの運営に奔走する状況は変わらず、その実感はない。

「人生100年時代」のセカンドキャリアは人それぞれである。筆者の場合、これまでの研究・技術シーズや人的ネットワークを活用した社会実装の経験をもとに、「シニア起業」への挑戦を考えている(恥ずかしいのでここだけの話です)。折しも、政府が「スタートアップ育成5か年計画」を策定し(2022年11月)、スタートアップに対する支援が加速している。本学においても情報科学系の教員や学生は起業意識が高く、筆者は大学発スタートアップの認定に関する規程を作成するなど起業を推奨する立場にある。また、本誌では筆者より若い先生が大学発ベンチャーや副業の経験を紹介されており、その意欲と行動力には敬意を表する。しかし、いざ自分が起業に向けた検討や準備を始めると容易ではない。「案ずるより産むが易し」かもしれないが、若い人にアドバイスを求められると、人生は自分で決めた道が正解、行動する勇気・行動しない勇気、仕事はどこで行うかではなく、何を行うかが大切、「今がふるさと」の気持ちが大事、などと偉そうなメッセージを送ってきた自分が情けない。

ベンチャーとスタートアップの大きな違いはビジネスモデルである。ベンチャーは既存のビジネスモデルをもとに、売上や収益性を拡大していくが、スタートアップは革新的なアイデアで新しいビジネスモデルを構築し、短期的に成長する企業である。また、スタートアップには事業の革新性・成長率・EXIT(出口戦略)・資金調達法などに工夫や計画性が求められる。そのためには、起業マインド・明確なビジョン・冷静な決断力・高い先見性・優れた統率力・前向きで柔軟な発想力・強靭な精神力などの資質を備えたうえで、目的・目標・課題を設定する能力および人・物・金・情報などの経営資源を動かす能力を有する経営者人材の確保と育成が必須である。また、研究開発型のスタートアップを目指す場合、事業化のための研究開発を先導する若手・中堅の研究者・技術者の確保と育成が重要である。さらに、アメリカのようにベンチャーキャピタルやアクセラレーターからの投資を積極的に受けるためには、研究者は常にアンテナを高くして人脈を広げる努力を行うとともに、大学側も利益相反の制限を緩和し、研究者が失敗を恐れず起業しやすい制度や雰囲気になればと、甘い?考えを持っている。

長々と書いてしまったが、セカンドキャリア後のサードキャリアについてはしっかりと設計している。アメリカ野球を愛する者として1)、来年(2025年)は日本人初のアメリカ野球殿堂入りに選出される可能性が高いイチローの表彰式が行われ、また日米の150年以上に渡る野球交流史を紹介する企画展も始まるアメリカ野球殿堂博物館(National Baseball Hall of Fame and Museum)を約30年ぶりに訪問し、自らの就職活動?を頑張りたい。

1) 高木博史:化学と生物,59, 417 (2021).

著者紹介 奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構(特任教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 10月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第10号

芦内 誠

小職は高知大学生命環境医学部門に所属しています。当方部門の名称にもある「生命」「環境」について自らが理解できているか(正直にいえば)不安に思うところがありました。今回の「巻頭言“随縁随意”」は思い切って「いのち」をテーマにします。サイエンティフィックな哲学“おちこち”にお付き合いいただければ幸いです。

ところで、「生命」と「生物」、また「環境」と「生態」について本質的な違いを認識したうえで表現することを意識されていますか?いわゆる「理系」的なフィールドにいると何やら曖昧になって、ともすると「同一性」のバイアスに支配されることも少なくないように思います。小職が偶々参加したセミナーの席での件、講師からの『生物にはどのような特徴がありますか?』との質問に対し、参加者の一人から『自立的に増殖する存在』との答えがあったのを記憶しています。セミナー講師は地球微生物学を専門としていましたので、すかさず『深海底生命圏には10万年、ひょっとすると億年単位で時を経ても姿を変えず、増えようともしない生命体が存在する。このような存在を果たして生物と呼べるのか?』と問いかけました。私はこの核心的な問いから、大いなる気づきを頂いたように思っています。もう少し踏み込みますと、時間の長さに対する認知バイアスの存在、加えて「生命」ではなく「生命体」と表現したこと、まさに「言い得て妙である」と感服したことを思い出します。

釈迦に説法のようで恐縮ですが、ハイデガーの主著『存在と時間』は「生命」と「生物」の違いを言語化するうえで大いに役立ちます。生命は存在であって存在者ではありません。逆に生命体は存在者であって存在ではありません。その複製体を高速で作り出せるようになった特殊な生命体「生物」も然りです。存在者には実体があり、一方で存在そのものに実体はありません。ハイデガーの存在論がアインシュタインの一般相対性理論にも影響を与えたことは有名です。実際、『存在と時間』の主題は「存在を時間によって理解する」ことでしたので納得です。

ただし、生命(いのち)に潜在する「時間性」の意味をより理解するにはもう一工夫必要かとも考えています。ハイデガーなる真理の探究者(現存在)は「死」という絶対的可能性(時間性のなかに潜む結果)を傍らに置くことで「存在」することの意味を理解しようと試みます。小職は前出の問答から『生命(いのち)とは時(とき)に抗う存在』ではないかと気づきました。すなわち、「結果」ではなくそこに至るまでの「過程」にこそ、生命に足りうる本質が存在するのです。本件を理解するうえで格好の題材が「テセウスの船」と考えます。あまりにも有名な哲学パラドックスですので詳細は割愛しますが、たとえば、人体は60兆個の細胞でできており1日で約1兆個の細胞を入れ換えます。約2か月後、今のあなたは存在論的な「死」を迎え、生命の基本の細胞レベルで見れば、ほぼ完全に別人のあなたが「命」をつないでいることになります。それでも、あなた(現存在)は未来のあなたを自分だといえますか?逆に、先進再生医療技術によって現在の細胞から正確に生み出されたあなたのクローンは、それでも、あなた(現存在)と同一であるといえますか?存在論上の絶対的可能性に抗うからこその生命であり、故に、存在論は生命を理解するうえできわめて重要な哲学ではある一方、さらなる深化を求めるには不足しているといわざるを得ません。終局、新たな「生命論」を必要とする時代に突入したとの認識に間違いはないようです。

最後に、難培養微生物群の存在と環境保全の方向性についての考えを述べたいと思います。地球上に存在する微生物の総数は1030個といわれ、固定化された生物利用(循環)可能な炭素量(イエローカーボン)は植物が固定している炭素量(グリーンカーボン)に匹敵します。特に重要視すべきは、難培養微生物が大半(> 99 %)を占めるという事実です。したがって、微生物の生存戦略は大量のエネルギーやバイオマスを要する「増殖(バイオ異化)」ではなく「修復(バイオ同化)」に特化していることを意味します。現在、生分解性が環境保全の切り札とされていますが、炭素循環の主役である難培養微生物群への影響が不分明な段階での拙速な環境利用は避けた方が無難かと思います。

著者紹介 高知大学教育研究部総合科学系生命環境医学部門(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第9号

紀ノ岡 正博

シニアの教授の仲間入りをする年齢となり,自分が進めてきた研究はどの学問領域で,どのような貢献をなしてきたか,さらに,今後どこまで進められるのであろうかと問うことが多くなってきました.そこで,最近思うことを,自問自答しながら,語弊を恐れずに述べてゆきたいと思います.

私自身は,専門としての生物化学工学を,生物的な物事(対象)を系としメカニズムを仮定し解釈する活動と捉え,学問の体系化を進めつつ,研究としての技術構築(モノづくり),それを活かすための決め事(ルールづくり),そして,伝える努力(ヒトづくり)からなる「コトづくり」いわゆる社会実装に活かしてゆきたいと思ってまいりました.

昨今の社会実装では,産(民間企業),学(教育・研究機関),官(国・地方自治体),民間(地域住民・NPO)など,ステークホルダーの多様化により,大学における他との連携の在り方が大きく変わっております.たとえば,再生医療や細胞治療などの新たな医療技術の産業化では,私どもの研究対象である「細胞製造」が重要となりますが,学問が未熟で,学問構築と社会実装が同時進行する必要があり,人,情報,技術,分野をつなぐ仕組みを持つセンス良いチーム形成が不可欠であります.良いチーム形成には,受動的な活動ではなく,一人ではできないことを意識し,「良いお節介」ができる環境づくりが大切であると感じております.そこで,「良いお節介とは?」と問いながら,産学官民が協力し,教育・研究・産業化・生活に対する活動を可能とするエコシステムを形成することで,新技術産業領域に対して開発の方向性(ロードマップ)を明確にし,固有の概念・技術を構築ならびに迅速な産業化活動を行う必要があると思います.私は,教員として,学問の体系化の活動を怠ることなく,専門性を高め,次世代へつなぐことが重要な役割の一つであると思い活動しております.その際,諸先輩が築き上げてきた学問体系を読み解き,歴史を感じながら,新たな言葉や概念を加えようと挑むことは,至上の楽しみであり,同世代の仲間と,体系化の考え方を比較し,議論することで,楽しみを分かち合え,学問に磨きをかけるものと信じています.昨今は年齢層を超えたこのような活動が減ってきているように感じ,学会活動の中でも重視することを提案してゆきたいと思います.

さらに,研究を通し学問を進めることの楽しさを次世代へ紡いでいくことができればと思います.楽しみには,習うこと(学問の理解),見いだすこと(発見),創ること(技術創出),築くこと(技術構築),考えること(体系化),伝わること(技術伝承),変えること(変革),つかわれること(社会実装),育むこと(教育)などが挙げられ,各自が興味を持ち寄り醸成することで学問を育むことができると思います.

この楽しみは,時には苦に感じることもありますが,子供たちを育むことと同様,「楽しく思い挑み続ける能力」を身に着けた者が学問を育めるものだと思います.この能力は,やりぬいてこそわかること(グリット),いろいろ経験してうまれること(セレンディピティ),溢れる情報から取捨選択し,大切なことを留めること(鈍力・鋭力),負けたら再度挑戦すればよいこと(リベンジ),自分は無知であることを認め周りに聞くこと(頼る力),話にオチを考え,面白く,筋を通すこと(ひねる力)からなると考えており,日々の研究において意識していれば自然と身につき,学問の発展に挑み続ける原動力になると信じております.

最後に,思いのままに述べる機会を与えていただきました学会の皆様に感謝したいと思います.今後,私は,目の前の研究も大切ですが,学会活動を通して,自分の中で研究の流れを体系化し,次世代に伝えたいと思います.また,皆様におかれましては,よかったら一緒に,学問を楽しみ,発展に挑み続けませんか.日本生物工学会へ「良いお節介」をしませんか.

著者紹介 大阪大学大学院工学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 8月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第8号

阿座上 弘行

本誌第102巻第2号のBranch Spirit 1)でも触れましたが、筆者は2年前から山口大学の中高温微生物研究センターのセンター長をしています。皆さん、中高温微生物についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?筆者らは通常の至適温度で生育する常温菌よりも5–10 °C高温で生育可能な微生物、すなわち概ね40–50 °Cで生育する微生物、あるいはその温度帯に対して耐性を持つ微生物が新規な微生物の一群を形成していることを見つけ、「中高温微生物」と名付けて、その研究を続けてきました。これまで多くの研究者は、常温菌以外では好冷菌や好熱菌、超好熱細菌などいわゆる極限環境微生物に注目してきました。本センターは、長年にわたる東南アジアの研究者との広範な共同研究・研究交流によって、熱帯環境から、我々ヒトの生活に密接に関わっている常温性の発酵・環境・病原微生物でありながら耐熱性や微好熱性を有する微生物を分離・蓄積し、日本でも有数なライブラリーを整備してきました。

本センターは、これらの「中高温微生物」群の至適温度特性を発酵の冷却コストの低減に応用する研究などを世界に先駆けて進めてきました。それと並行して、この特性のメカニズムについて基礎的・基盤的研究を進め、耐熱性細菌から「耐熱性遺伝子」群を発見するとともに、耐熱性酵母の中に高温において独自の代謝戦略をとるものがいることを見いだしました。したがって、「中高温微生物」が有する5–10 °C高温での増殖能は、熱帯環境で獲得された特別な生存戦略であると言えます。このように、「中高温微生物」はそのゲノムに常温菌とは異なる「環境適応」のための独特の分子メカニズムを獲得しており、これが「中高温微生物」の「耐熱性」の要因であることが明らかになってきました。非常に高温であった原始地球が次第に冷えてきたことで繁栄してきた常温菌が、熱帯環境に適応するために獲得した耐熱性とその要因である環境適応分子メカニズムは科学的に非常に興味深いものです。

しかし、常温菌の中には短期間での大幅な地球温暖化に適応できないものもいることが予想され、それらの淘汰は物質循環に悪影響を及ぼす可能性が危惧されています。したがって、これまでの進化の過程で「中高温微生物」が環境に適応してそのゲノム配列に刻んできた「環境適応能力」の利用をはじめ、人類にとってこれからきわめて重要となる「中高温」温度域での微生物研究の進展が注目されます。さまざまな分野で、その「環境適応能力」を基礎科学的に解明していきながら、「中高温微生物」研究で解明された知見を含めて広範な基礎科学分フィードバックすると同時に、応用科学分野にも利用していくことが期待できます。それ故、「中高温微生物」が持つ「環境適応能力」由来のさまざまな機能の解明やその利活用について、従来の微生物科学の領域に留まらない、新たな、かつ独自の研究領域の開拓が求められています。

当センターでは。東南アジアの熱帯環境から、発酵・環境・病原微生物を採集・分離・整理・保存・蓄積し、2,800株の耐熱性微生物を含む中高温微生物カルチャーコレクションを整備してきました。さらに、長年交流のあるタイのカセサート大学のバイオダイバーシティセンターと協力し、カセサート大学が保有する2,000株以上の熱帯性環境微生物を含むカルチャーコレクションの相互利用などが行えるシステムを構築してきました。現在、お互いのコレクションの情報をデータベース化することで、カルチャーコレクションとそのデータをONE-STOPで一体的に利用できるように整備を進めています。皆様のご研究に是非当センターの中高温微生物リソースをご活用ください。

また、近年、当センターでは、奈良先端科学技術大学院大学とMTA契約を締結して、森浩禎先生(奈良先端科学技術大学院大学名誉教授・現当センター客員教授)が作成された大腸菌網羅的解析リソース(KeioコレクションやASKAライブラリー、ASKAバーコード欠損株コレクションなどを含む)の保管・管理も始め、企業などを含めた研究機関への分譲体制も整えました。こちらのリソースの利用をご希望の場合も是非ご連絡ください。

1) 阿座上弘行:生物工学会誌,102, 86 (2024)

著者紹介 山口大学 大学研究推進機構 中高温微生物研究センター(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 7月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第7号

上田 誠

40年ほど昔、大学院博士前期課程1年だった私は、和文の学術誌で「バイオコンビナート」に関するコラムを読んだ。記事は、バイオテクノロジーの飛躍的な発展により、バイオマスを原料とした微生物によるエネルギー物質や化学品を製造するバイオコンビナートが将来実現するかもしれない、といった内容であった。

1980年代は組換えDNA技術が農学や工学系の大学や企業の研究室で普及し、大腸菌での有用タンパク質の異種発現など生物機能の改変や向上が注目されていた。そのコラムにおいても、華々しい生物工学の進歩により、供給に不安のある原油を原料(第二次オイルショック後であった)とする石油化学コンビナート(オイルリファイナリー)から再生可能なバイオマスを原料としたバイオリファイナリーへの原料転換の期待を込めたのであろう。私の修論テーマは「有機溶媒中の微生物反応」で、ヘキサンなどの有機溶媒中で水に混和しない脂溶性の物質の微生物変換を研究室で試行錯誤していた。リパーゼなどの加水分解酵素は有機溶媒存在下でも活性を示し、反応平衡をコントロールしたエステル合成やエステル交換といった産業利用例も後に開発されることになるが、多くのタンパク質を生理的でない疎水環境下で機能させるのは難しい課題であった。この経験から、生体中の多様な酵素を制御し、効率よく物質生産するバイオコンビナートの実現は難題だろうと学生ながら感じた。

博士前期課程修了で企業に就職することを決め、2年の春に三菱化成(現三菱ケミカル)の採用面接を受けた。面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれたので、「将来、バイオコンビナートは実現するのでしょうか」と技術系面接官に尋ねた。「そりゃ無理だな…」と即答いただいたことが印象深く今でも覚えているが、その時、私は遠い未来への課題が自分に示された気がした。バイオコンビナートの実現に自分がどの程度貢献できるか予測できないが、少なくともバイオ関係の業務に就き「バイオものづくり」技術の進展を確認(ウオッチング)していくことを決めた。その後、私は、企業研究者からアカデミアに転職し、次代を担う人材育成が主なミッションとなったが、バイオプロセスに関する技術をウオッチングできる立場を継続している。

さて、この40年間でバイオコンビナートは実現したか? 1990年代のタンパク質の進化工学、2000年近くからの代謝工学、近年の生成AIを用いたタンパク質の設計など多くの要素技術は進歩しているが、代謝ルートを設計し、精密かつ柔軟な制御により微生物を望む状態で機能させることは現在でも難しい。日本の工業地帯は相変わらず石油化学コンビナートの風景だが、世界的にはバイオエタノールやバイオプラスチックの製造などのバイオリファイナリーが実現していることを前向きに受け止めたい(日本の貢献が少ないことが気になるが)。研究の進め方も大きく変わってきた。バイオプロセスでの微生物の育種というと個人的には斬新なアイディア、および粘りと頑張りの古いイメージがあるが、2000年以降のバイオプロセス開発においては、国家的な戦略と資本投下により先端技術を持つ技術者集団がロボティクスを活用してスマートセルを構築し、事業化を推進する時代となり、大学の研究室や企業が単独で技術開発できるレベルを超えている。

日本政府はスタートアップ人材の育成に力を入れている。私が所属する小山高専でも2023年度にスタートアップ教育環境整備事業に取り組み、学生が自由に活動できる起業家工房(試作スペース)と起業家マインドを熟成する教育プログラムを整備し運用を開始した。社会のニーズと政治・経済的な支援があり、社会的な課題にアプローチし解決のため行動する優れた人材により、バイオものづくり(=バイオコンビナート)が実現していくことと、日本生物工学会には、優れた若手が活躍できる社会的な雰囲気を醸す役割を期待したい。

著者紹介

京都大学 大学院農学研究科 産業微生物学講座(産学共同講座)(客員教授)

小山工業高等専門学校 物質工学科(嘱託教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 6月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第6号

章 超

「辰年」に入り、希望と機会に満ちた新たな始まりとなる。「辰年」は陽の気が動いて万物が振動し、活力旺盛になって大きく成長し「形が整う」年だといわれている。2023年までの長く苦しかった新型コロナウイルス禍がようやく明けた。貯め込んでいたエネルギーが爆発するかのように世の中が躍動している。日本生物工学会は2022年に創立100周年を迎えたが、辰年の2024年を次の時代へ向けて、明るく、楽しく、前向きに取り組み、学会の形をしっかりと整える1年としたい。

世界情勢や社会環境の変化が激しく、将来の予測が困難な現代は、volatility(変動性)、uncertainty(不確実性)、complexity(複雑性)、ambiguity(曖昧性)の頭文字をとって、「VUCAの時代」といわれる。このような時代において、我々(学会、企業、研究者)は急激な変化に対応して新たな価値を提供できるように変わっていく必要がある。そのために21世紀の経済社会における科学技術・学術の位置付けはこれまで以上に重要となる。技術の進歩とうまく付き合い、先端技術の実用化・商品化によって経済成長と新しい価値の創出を確実に実現していかなければならない。学会活動においては、情報共有・異業種との連携・技術の実用化および新しい価値の創造が求められる。私は産業界の人間であるが、学会活動を通してアカデミックの素晴らしい研究成果と優秀な人材に魅了されており、企業人として新しい技術の実用化・商品化への応用を大いに期待する一方、技術の産業転換と人材導入の難しさも深く感じている。本学会では、2023年度に産業界から初の会長が誕生した。これまで以上に研究者(学官)と企業(産)間の情報共有を密にし、お互いの課題解決を図ることを期待したい。私も理事の一人として産学官連携の架け橋として大切な役割を果たし、社会貢献に努めていきたい。

VUCAの時代に対応する一つの手段として、オープンイノベーションがある。2016(平成28)年に経団連が提言した「産学官連携による共同研究の強化に向けて」が背景となり、企業と企業だけでなく、企業と大学とのオープンイノベーションによる共創が加速している。この活動により業界や各立場を超えて革新的な製品やサービスを創造することができ、予測困難なVUCAの時代を生き抜くことが期待される。また国内市場の成長鈍化が見込まれる中、海外市場を急速に開拓し、グローバル化を進展させる必要がある。世界的レベルでの競争と共生のためには、海外への研究成果情報の発信、海外ニーズの把握が重要であり、さらにはコミュニケーション能力と新しい価値を創造する能力を持ったグローバル人材が必要と考える。こういう面においても学会には特に国外への技術交流・発信および人材推薦などに力を入れ、アカデミックや企業にとって価値のある活動をすることが期待される。

産学官それぞれの立場によって本質的に求めることは異なるだろう。産業界は新しい技術による事業課題の解決や競争的優位性を得ること、アカデミア関係者は企業が期待する技術・情報の提供と、研究成果の実用化による社会的・経済的な価値の獲得を求め、学生は自身が携わってきた研究成果が就職活動に役立つことを期待している。また公的機関においては科学技術の向上に繋がる研究基盤の構築や地域産業の活性化を求めている。学会としては産学官の架け橋として各関係者とうまく連携し、それぞれの期待に添うような手助けをしていきたい。そのためには理事会の力だけではなく、会員の皆様の協力が必要である。是非積極的に学会活動にご参加いただき、ご意見・ご助言を賜りたいと思う。

最後に、未来の学会活動の主人公となる学生の皆さんには大いに学会を利用していただきたい。学会で積極的に自身の成果を発表し、参加者と直接会話することで研究交流や情報収集を行い、自分の目線で企業の最新の技術や製品、サービスを体感しながら自分の将来像を思い描いて欲しい。

著者紹介 霧島酒造株式会社 研究開発部(課長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 5月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第5号

田丸 浩

2023年はプロ野球が熱かった。WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)での14年ぶりの優勝に始まり、何といっても、故・新名惇彦先生が大好きであった阪神タイガースが38年ぶりに日本一になったのだ!俄かファンには申し訳ないが、大阪人にとって阪神タイガースは日常的に生活の中にある。39年前の1985年、当時、私は高校3年生であった。この年、阪神タイガースは初めて日本一になった。リーグ優が道頓堀川に投げ入れられた)。また2023年は、3年あまり猛威をふるった新型コロナウイルス感染症も5月8日に「5類移行」され、ようやく日常的な生活が戻ってきた。

さて、そもそも「プロ」はどのようにして生み出されるのか?「一芸に秀でる者は多芸に通ず」ということわざがある。何か一つの道に秀でる者は、他の道でも秀でるようになる、という意味である。将棋の藤井聡太8冠は将棋というゲーム、すなわち「一芸に秀でる者」の代名詞となっている。彼は若干21歳であるが、すでに前人未到の偉業を成し遂げている。一方、メジャーリーガー大谷翔平選手も2023年日本人で初めてホームラン王になるとともに、満票で2度目のMVPに選出され、これは大リーグ史上初の快挙であった。大谷選手の代名詞はご存知「二刀流」である。すなわち、メジャーリーガーの中で投打のバランスがもっとも良い選手、“ベーブ・ルース以来”の104年ぶりの偉業を成し遂げた訳である。まさに「投手大谷が勝つためには、打者大谷が打つしかない」と評されている。

さて、私が三重大学に着任して23年、教授に昇進して10年が経過した。カリフォルニア大学デービス校でポスドクをしていた時代は、「研究」だけできれば幸せであった。すなわち、研究者として「シングルタスク」が性に合うと今でも自負している。だが、2000年に帰国して、母校である三重大学の出身研究室に助手として採用されてからは、案の定“PAD: Post America Depression(命名:山中伸弥先生)”になった。つまり研究だけでなく、教育はもちろんのこと、管理運営、さらには社会貢献も要求される、まさに「マルチタスク」がプロの証という洗礼を受けた。今に思うと、この状況は三重大学に限った話ではなく、全国の大学で同じ状況になっていたと感じる。では、「マルチタスク」はただ大変なだけなのか?いや、そうとも言えない。現に、私は45歳で出身研究室の教授になれたし、「マルチタスク」は独創的な「二兎流の研究(二兎を追い、二兎を狩り、二兎を得る)」を実践する気づきを与えた。研究活動は自分自身が“面白い(おもろい)”と思えるテーマを見つけ出し、それに対して寝食を忘れて実験し、得られたデータから新規性や発見を見いだし、これらを考察した後に論文として発表する。すなわち、この一連の活動はまさに「マルチタスク」の成せる技であり、それが「プロフェッショナル(研究でお金を稼ぐ人)」に相当する職場であると考える。

そう考えると、ヒトの脳で処理していることは相当複雑なことであり、「シングルタスク」が楽であるとか、「マルチタスク」がしんどいとか、そう言う観念はもはやAIを超越した作業を長年にわたり繰り返すトレーニングのように思える。大学教員として、自分にしかできない研究を楽しんでやってきたと思うと、これまで歩んできた研究者としての人生はとても感慨深いものである。皆さん、感染症を克服して長生きしよう!

著者紹介 東北大学大学院工学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 4月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第4号

青柳 秀紀

私は、恩師の田中秀夫先生(筑波大学名誉教授)のご紹介で日本生物工学会とのご縁をいただき、大学4年生の時に第39回大会(1987年阪大)で初めて学会発表をいたしました。時が経つのは早く、約37年にわたり本学会にお世話になり続けております(長いようですが過ぎてしまいますとあっという間です)。非常に幸運なことに、本学会の創立100周年記念事業1)に参加させていただく貴重な機会を賜り、改めて、本学会の伝統と素晴らしさを感じると共に、本学会は、歴代の執行部、産官学の会員、事務局、関係する多くの皆様のご努力、熱い想い(愛情)、人と人とのつながりがベースとなり育まれてきたことを実感する場面が多くございました。生物工学の産官学に関わる最新情報を得るのみならず、本学会でのさまざまな活動を通じて、得られる経験、多様な世代、専門性、視点をもつ会員様とのご縁は素晴らしく、産学連携や共同研究にもつながることが多々あります。

1972年と2022年にローマクラブのレポート“The Limit to Growth”および“Earth for All: A Survival Guidefor Humanity”がそれぞれ発表され、SDGsが誕生しています。生命・環境・人間が調和した持続可能な未来社会の創造が必須であることは誰もが共通認識を持つようになり、バイオエコノミー社会の実現も謳われる中、次の100年に向け歩み始めた本学会が学界や社会に果たすべき役割への期待はますます大きくなっています。

2004年の独法化以降、講座制など大学の環境は変化し続け、現在、PIとして研究室運営をしている先生も多いと思います。私は講座制で11年間、PIとして16年間、大学に勤務しておりますが、PIには講座制とは異なる良い面がある一方で、課題もあるように感じております。また、研究(あるいは教育)では“ひらめき”が大切ですが、“ひらめき”は研究(あるいは教育)について考えに考えを重ね抜いた中で、「ぼおっとしている状態」の時に出ることが多いと言われています。もしかしたら日々に忙しい先生方には時間的、心の余裕がなく、“ひらめき”が出にくい面があるかもしれません。私は研究、教育にPI として取り組む中で、支部活動も含め、本学会で繋がりました多くの産官学の会員様にご相談に乗っていただき、ご助言をいただくことで、励まされ、助けていただきました(良いご縁に恵まれてまいりました)。

また、研究室の学生達と接する中で感じていることですが、最近は価値観が非常に多様化すると共に、さまざまな情報が簡単に手に入り非常に便利なのですが、逆にそのことについて深く考えて判断したり、推測したり、周りの人とそのことについて話す機会や、直接的な実験以外の議論(あなたはなぜ科学をするのか? 2))が年々、減っている感じがいたします。天然資源に乏しい日本において資源の一つは人であります。明治、大正時代の政治家 後藤新平(医師、拓殖大学学長)は「財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すを上とする」と遺しています。システムが変化しても組織や社会を構成しているのは人であり、その多様性が組織のポテンシャルに、考え方、目的意識や方向性のトータルが組織全体の活性に反映することに変わりはないと思います。このような現状の中、今後、生物工学に関する研究、教育、人材育成の面でも、本学会や支部が担う役割や重要性が増えてくると思います。また、他ではできないような長期的視点に立ち、議論できる場としての役割も重要だと思います。

私が大学院生の時に集中講義にいらっしゃいました著名な先生が、「オリジナルな研究をなさい。あまり流行を追わず自分が興味のあることをこつこつ続けるといつか花が開くものです」とお話しされていました。時代に合っているかはわかりませんが、個人的には大切だと想いますし、それが良いとも思っています。実際に、興味を持って実験に取り組む中で見いだした予期しない現象から研究が展開することが数多くあることも事実であります。実験中に予期しない現象に出会うことは、多くの研究者が経験していると思います。それを見逃さず、解明を進め、創造愉快に創意工夫してゆくと、新しい分野の開拓につながる場合が多いと思います。

以上、生物工学会とのご縁についてとりとめなく勝手な内容を書いてしまいましたが(ご無礼の段、お許しくださいませ)、ぜひ(特に若い皆様は)、今よりも一歩踏み込んで積極的に本学会に参加する(参加し続ける)ことをお薦めいたします(良いご縁に恵まれますよ)。今後ともご指導ご鞭撻、幾久しく宜しくお願い申し上げます。

1) 日本生物工学会「創立100周年記念事業」: https://www.sbj.or.jp/centennial/(2024/1/22).

2) Nature, Career Column (04 January 2024): https://www.nature.com/articles/d41586-024-00011-0 (2024/1/22).

著者紹介 筑波大学 生命環境系(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 3月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第3号

藤井 力

家族に高リスク者がいるので気をつけていたのに、ついに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染してしまった。今年度再開し、楽しみにしていた「真核微生物交流会」にも行くことができなかった。

COVID-19が長く流行しているのは、ヒトに感染する機会が豊富で変異を繰り返しているからにほかならない。正確にいうと「変異を繰り返す」わけではなく、ウイルスは一定割合で変異するが、多くの人に感染し、いろいろな種類が生まれ、多様性が増え、最適株が増殖し、それまでの株に置き換わる。ウイルスは「次こうやって感染力をあげよう」と考えているわけではなく、ポンコツで淘汰される変異も多いが、免疫を偶然すり抜けやすくなったり、放出される時期が偶然発症前になったりするなどして、選択圧に対し最適な株に置き換わる。高校の生物の授業で、工業の発展に伴い、淡い色のオオシモフリエダシャクが暗色に置き換わる工業暗化という現象を習ったが、多様な種類から選択されたものが優占するという仕組みは同じ。多様性があれば、選択圧で最適株が選ばれる。オオシモフリエダシャクの多様性獲得(≒最適株の創出)の源泉は有性生殖であるが、ウイルスは突然変異。その時だけを考えるとポンコツも含めた多様性を持つことは非効率だが、多様性があることで環境の変化に強く、ロバストネス(頑健性)も高い。病原菌に抗生物質耐性菌が出現したり、驚くような環境に微生物が存在したりしているのも同じ原理か。

先日、学生とある工場を見学させていただく機会を得た。もっとも感銘をうけたのは、工場に貼ってあった行動指針「私は、今日の仕事を振り返り、誇りをもって家族に話すことができます」であった。効率アップとか安全とかではなく、「仕事を振り返り、誇りをもって家族に話せるか」が行動指針になっていた。この行動指針の場合、正しい効率アップ法が選択され、安全は守られ、問題は起きにくいであろう。昔なら「お天道さまはお見通し」か。うそやずるは短期的には得するように見えるが、人生100年かつSNS時代では必ずばれ、大手芸能事務所やマスメディア、中古車販売業者や保険業界、あるいは一部の政治家や芸能人の例を挙げるまでもなく、その人や組織を揺るがす。結果の確認に時間はかかるが、こちらも効率的な仕組みのように思える。

多様性を背景にした自然選択による最適化と「お天道さまはお見通し」による最適化。大学研究資金配分には活かされていないように思う。筆者は5年前に大学に来たが、基礎的経費はきわめて少額で、外部資金などを確保しなければ、卒論生や修士の学生の研究費を賄えない。乱暴でもぱっと見て伝わる文章が求められ、攻略本や攻略セミナーも開催されている。流行りの研究分野の方が取りやすいから「寄せに」行く者もいて、資金配布側の効率も悪い。その分野のブレークスルーより、確実に結果が出て報告書を書いてくれそうな人や分野を選びがちに見える。不正防止のために規制ができ、正直を証明するのに、ぱっとみてわかる文章を書くのに、膨大な応募を審査するのに、成果を出すための研究時間がどんどん削られていく。この選択圧は、科学技術発展のために正しいか。分野や手法の偏りを誘起し、多様性が生まれることを阻害していないか。

いまの仕組みが正しいかどうかも「お天道さまはお見通し」、歴史が証明する。短期的には効率が悪いように思うかもしれないが、研究時間を確保し、多様性を生み出すのに最小限の基礎的経費が出るようにならないと、社会が大きく変わった時に必要な研究成果は得られそうもないような気がする。いまの仕組みは本当に有効か。頑健性は高いか。成功するにはある程度の失敗と試行錯誤が必要なのである。多様性+自然選択による最適化と「お天道さまはお見通し」による最適化、信じてみませんか?

著者紹介 福島大学食農学類(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 2月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第2号

赤田 倫治

久しぶりの対面授業のせいなのか、ある日の微生物学の講義中、殺菌法や発酵現象の解明について話しているときに、ふとパスツールが私に降りてきて、なぜか岡山弁でしゃべり始めたんです。他でもない、生物がどこからともなく自然に発生することがあるという「自然発生説」の否定や、Chance favors only the prepared mindの名言で知られるあのパスツール先生です。

“そこら中に微生物がうようよおるってことをみんな知っとる? 肉汁を置いとったら生物が自然発生するとか言うとったやつらは間違っとるってことを言いたいんじゃ。肉汁を煮るだけで、目に見えん微生物が死んでしもうて、何も起こらんようになったのをみせたじゃろ。煮んと、肉汁にコンタミしとった微生物が増殖しただけじゃが。”

パスツールは、パスツールピペットと呼ばれるようになった細い管を持つフラスコを作製して、自然発生説を否定してみせたわけですが、それ以上に、殺菌が、目に見えない微生物たちを扱うことを可能にした本質的な実験法なんだということを、私に言わせようとしていると感じるわけです。

ところで、煮ればよい殺菌法は、科学の基礎でしょうか、それとも応用でしょうか?0から1を作り出すのが基礎で、1から100の量や種類を作り出すのが応用っていうイメージはどうなんでしょう? 科学の歴史で考えてみると完全な0はないのかもしれませんが。

最近、私たちは大容量PCR法という技術を近所のカニカマ機械メーカーの人と開発しています。PCR法は、新型コロナウイルス検査で広く一般に知られた技術となりましたが、多くの場合、微量のDNAを10~50μLの反応液中で増幅します。この技術を0辺りから1の基礎とすると、1mLの反応液で同じことをすれば、1から100への応用となり、1LができればDNAの新しい製造法となると思いつき、始めたわけです。でもこれが全然できない。そこであれこれ、0辺りに戻って実験してみることとなりました。そうしてわかったことは、DNAが不安定な物質だった、ということでした。ここでは煮過ぎがよくなかったのです。DNAはmRNAより安定ですが、それは程度の問題で、DNAは安定だという常識がすっかり邪魔になっていたのでした。現代は、情報が多すぎて、0辺りに戻ることや常識から距離を置くことが難しい時代なのかもしれませんね。

パスツールは、若くして光学異性体を発見したので、化学界を牽引して行けたはずと思われます。しかしながら彼は、一度、地方工業都市にあるリール大学に移り、そこで、アルコール醸造業者から品質管理の相談を受けて、アルコール腐敗の原因を探り始めました。

“困っとった会社の人をなんとか科学で解決してあげたかったんじゃ。せーでもなあ、それを解決するには、そこら中におる微生物を殺菌して、微生物がおらん空間を作らにゃおえんかったんで、煮りゃあええという方法を思いついたんじゃ。これが、論争じゃった自然発生説の否定に通じたんじゃが、それよりなあ、わしがうれしかったんが、煮る殺菌法でおいしいワインや牛乳を飲めるようになったことじゃが。”

“人の役に立つことは、幸せな気分にさせてくれるじゃろ。わしが科学に基礎も応用もねえと言うたんは、そんな議論より、人の役に立つことを目標に、根本からの解決を科学で図ってみることが重要じゃあと言いてーんじゃが。わしが晩年、流行り病やワクチンの研究をしとったいうのを知っとるか。未来でもコロナとかいうて困っとるらしいのう。mRNAワクチンとかいうのができたんか。頑張ったのう。でもなんでより安定なDNAでやらんのじゃ? 未来でもまだまだ科学で解決せんといけん課題がぎょうさんあるようじゃのう。0から100まで頑張りんさい。子供たちへの幸せが作れるからのう。”

The prepared mindとは、困っている人を科学で助けたいと思う心なんですね。パスツール先生、ありがと。

著者紹介 山口大学 大学院創成科学研究科 化学・ライフサイエンス系専攻(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第1号

秦 洋二

日本生物工学会の会長を拝命して、はや半年が経とうしている。SBJシンポジウムに始まり、名古屋での年次大会やアジア関連団体との協賛など大きなイベントをなんとか無事に終わらせることができた。これも清水先生、青柳先生の二人の副会長をはじめとする理事のみなさんのご支援、ご協力のおかげである。まだまだ力不足はぬぐえないが、学会発展のために尽力してきたい。

2023年は大谷翔平選手が、日本人初となるメジャーリーグでホームラン王を獲得した年となった。打者としての活躍だけでなく、投手としてもチーム最多の10勝をあげるなど、まさしく投打の二刀流の大活躍であった。当初は誰もが投打の二刀流などはあり得ないと考えていたが、大谷選手の卓越した能力と不可能に見えた二刀流に挑戦する強い精神力で、前人未到の偉業を達成した。我々には大谷選手のような二刀流は到底できないが、二刀流に挑戦する姿勢は見習うべきと考える。

日本生物工学会は、2022年に創立100周年を迎えた。1923年に大阪醸造学会として創立された当時は、醸造・発酵分野が中心となっていたが、この100年の間にカバーする研究領域は大きく拡大している。清酒醸造が中心であった微生物による物質生産は、対象となる物質や微生物が多種多様となり、研究対象も微生物だけでなく、広く動植物にまで広がっている。酵素工学、動植物細胞工学、さらには生物情報工学など新しい分野を次々と取り込むことにより、日本のバイオテクノロジー分野を代表する学会になることができた。

このような幅広い研究領域を包含する学会の役割としては、異なる学術領域の交流の促進があげられる。生物工学会では研究部会制度を導入して、異なる研究分野の融合やニッチな研究分野の育成、発展に努めている。現在13の第2種研究部会が活動しており、それぞれ魅力的で個性的なテーマで新しい研究分野に挑戦している。これからは異分野の研究者が役割分担をして領域を融合させるだけでなく、他の分野の研究を理解し実践できる「二刀流」に挑戦することが望まれる。たとえば、実際に生物実験を行って生命現象を解明するウエット研究者とバイオインフォマティクスに代表される情報処理で解析を進めるドライ研究者が、お互い協力するだけでなく、ウエット研究者がドライ研究を行う、ドライ研究者もウエット研究を実践する二刀流も必要だと考える。いままでは、そのような二刀流は難しい、かえって効率が悪いと考えられてきたが、大谷選手の活躍をみて二刀流の先には、新しい世界をみることができるのではと期待している。大谷選手のようなメジャーリーグでの投打の二刀流のような異次元の活躍はできないが、我々の身の回りにも二刀流に挑戦すべき課題はたくさん転がっていると思う。企業においても研究者が、マーケティングや財務の知識を持つことは必須要件で、さらにはその異分野の専門家になることも要求されている。まずは身近な異分野領域を実践する二刀流から始めてみてはいかがだろうか?ただ二本目の刀はどうしても自分の苦手な領域であることが多いので、ぜひ苦手な方の刀もしっかり練習して両刀使いになることが重要である。

私は日本生物工学会として初めて民間企業所属の会長となる。業経営のマネジメントと学会運営のマネジメントの二刀流をさせていただいているが、お陰さまで一刀流ではわからなかった多くの事を学ばせていただいた。特に今まで企業側からしか見えなかった学会について、アカデミアの視点、考え方を理解できるようになった。会社では、業務の効率、効果、銭勘定をまず先に考えてしまうが、学理の究明のためには多少遠回りをしても、真実を明らかにすることが重要であることを教えてもらった。まさしく両方向の視点でみえるようになったことは、二刀流に挑戦したからに他ならない。本来二刀流とは両手に刀や剣を持つ剣術法を指すが、大谷選手の活躍により、「同時に二つのことを行う」という意味の方が有名になった。スポーツ界だけでなく、我々の学術領域でも二刀流、三刀流の研究者が活躍することを望んでいる。

著者紹介 月桂冠株式会社(専務取締役製造本部長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 12月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第12号

岡 賀根雄

2022年の創立100周年記念大会の成功、および記念事業の順調な滑りだしをお祝い申し上げます。私は募金担当として準備に携わらせていただきました。この厳しい社会・経済環境の中、ご寄付いただいた企業、団体、そして個人の皆様に心からのお礼を申し上げます。おかげをもちまして、当初予算を越える金額を頂戴することができ、学会の将来にとって喜ばしい結果となりました。募金集めにご尽力いただいた先生方にもお礼申し上げます。

さて本題です。自分自身はまだまだ若い、少なくとも年寄りだとは思っていなかったのですが、はや還暦を迎え、更にはこんな原稿を頼まれるようになり、現実に目を向けざるを得ない状況となりました。2019年に理事をお受けするまで学会活動とは無縁で来たため、私に語れることは限られていますが、将来を担う若者の皆さんに向けて、何某かの役に立てればと思って書き始めます。「人生の最大幸福は職業の道楽化にある」これは、本田静六さんの『私の財産告白』(実業之日本社文庫)に収められた『平凡人の成功法』という文章の言葉です。私がこれを知ったのは50代になってから。「もっと若い時に出会いたかった」と思いましたが、これまでを振り返って、「そうそう、そうだよな」とうなずくことしきり。「思った仕事と違った」「仕事に興味が持てない」と言って、好きで選んだはずの職業を何年も経たずに辞めてしまう若者が増えてきています。そんな中、多くの人に読んでもらいたい名著です。もう少し引用します。「職業を道楽化する方法はただ一つ、勉強に存する。」「あらゆる職業はあらゆる芸術と等しく、初めの間こそ多少苦しみを経なければならぬが、何人も自己の職業、自己の志向を、天職と確信して、迷わず、疑わず、一意専心努力するにおいては、早晩必ずその仕事に面白味が生まれてくるものである。一度その仕事に面白味を生ずることになれば、もはやその仕事は苦痛でなく、負担ではない。歓喜であり、力行であり立派な職業の道楽化に変わってくる。」

もう一つは遊び心を持ち続けるということ。ペニシリン、ダイナマイトなど、世の中の発見や発明に失敗や偶然がきっかけになったものは少なくありません。その失敗を意図してやってみようということです。企業で研究開発に携わっている人は、それが実用化に近いほど、最適値を求める実験を計画することになります。しかし小スケールの実験であれば、敢えて水準を大きく振ってみる遊び心を持ってもいいのかもしれません。私の職業であるビールの分野でも、現在普通に飲まれている淡い色合いのビールは、「色付けのための黒麦芽を入れ忘れてできたのだ」という伝説があります。意図して水準を大きく振ったのか、本当に入れ忘れたのかはわかりません。入れ忘れたとしても、失敗だとすぐに捨ててしまうのでなく、ビールにまで醸してみて、今までにない美味しさを発見したのだと思います。同じ意味で、意図しない異常点にも大きなチャンスが隠されているかもしれません。しっかり考察しておく必要がありそうです。

三つめは出会いを大切にするということ。自分の考えられる範囲なんて小さなもの。いろんな場所に出かけ、いろんな人に会い、経験し、それで気づかされることの何と多いことか。直接仕事に役に立つヒントになるかもしれませんし、新しい活動につながるかもしれません。また自分の価値観や人生に影響を与えてくれる出来事に出会うかもしれません。時間がない、興味がない、と言って捨てるのは簡単なのですが、「遊びで行ってみようか」これでいいのです。舞い込んできた情報やきっかけに少しの時間を割く。これが人生を豊かにしてくれるかもしれません。皆さんには大きな可能性があります。自分を小さく規定することなく、好きなことで大きな夢を描いて、突っ走ってください。夢大きく!明るく、楽しく、前向きに!

著者紹介 サントリーホールディングス株式会社(取締役専務執行役員)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 11月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第11号

髙下 秀春

年号が「平成」から「令和」になって久しいが、人々が美しく心を寄せ合うには程遠く、混沌とした先の読めない時代に突入した.酒類業界の中でも焼酎業界は、グローバル化を進める上で自分自身の強みが何であるのかを知ることが大事である。

最近の日本産酒類の輸出動向(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/yushutsu_tokei/index.htm)によると、輸出金額は初めて 1,000億円を超えた 2021 年に引き続き、2022年分でも 1,392億円(対前年比+21.4%)と好調に増加している。品目別ではウイスキーが 561億円、日本酒が 475億円と大きく牽引している。これは、両者が長きにわたる海外へのアプローチを継続してきたからこその結果である。日本酒業界は、同じ醸造酒であるワインの世界展開に着目し、コンペティションとの連携や伝統的な日本食(和食)とのマリアージュなど、ワインの評価基準を通して輸出先のお客様に日本酒の価値の理解を促した。一方、焼酎の 2022年の輸出金額は 21.7億円で日本酒の 5%にも満たない。日本酒では 10年以上連続して過去最高を更新しているが、焼酎での対前年増減率は 2020 年以降にようやくプラスに転じて今に至っている。まだ、小さな兆しだがその上向きのベクトルをさらに推進する手段の一つとして、焼酎自身の強みを認識し、その価値をモノ・サービスに付与して世界に発信することが必要である。2022年に日本の國酒である日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりんなどの「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産の提案候補として選定された。また、日本では蒸留酒である焼酎が食中酒として定着しているという、世界でも類を見ない飲酒文化がある。そこで、筆者の所属する三和酒類株式会社では焼酎を「麹文化の蒸留酒」として定義し、焼酎製造における麹を利用した「伝統的酒造り」のまだ解明されていないメカニズムを知ることを目指している。それが、焼酎に秘められた新たな価値を発見し、アウトプットとして世界標準の価値ある商品開発に繋がるものと確信している。

そのためのアクションとして、当社にて基礎に近い研究を自前主義で行うには限界がある。また、環境変化が激しい現在では、オープンイノベーションが重要となってきている。オープンイノベーションとは、組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすための手段のことである 1)。

外部との連携を強化したい企業としては、共同研究など外部機関とのマッチングが最初の一歩となる。オープンイノベーションを促進するしくみとして、ニーズとシーズをマッチングさせる場の提供やプラットフォームを介したサポートなどがある。しかしながら、オープンイノベーションという言葉がない時代から、企業のニーズに対して自らが探索し、マッチングする研究テーマや研究技術を有する外部機関と共同研究するまで展開する場として学会が存在している。当社のような醸造・発酵関連の研究領域を探索する目利きを養う場としても日本生物工学会は重要である。初代三和研究所所長の故和田昇相談役から当社研究員は他流試合(学会に参加して学会発表、外部研究員との交流)をするように促された。筆者が入社した当時はネット環境が整っていなかったことから、醸造、発酵関連の学会に直接参加したことで最新研究の情報収集や人的ネットワークを広げることができた。外部連携を促進して「麹文化の蒸留酒」のアイデンティティを解明していくために、今後も学会参加を一つの足がかりとしたい。

最後に、オープンイノベーションのマッチングの場として学会を捉えたときに、発表時の導入部分で研究テーマがどのような課題に対して貢献できる技術であるかをニーズ側に立ってプレゼンしていただくことで企業にとってさらに価値のある学会になることを期待して筆を置きたい。

1) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「オープンイノベーション白書(第三版)」:

https://www.nedo.go.jp/library/open_innovation_hakusyo.html (2023/5/26).

著者紹介 三和酒類株式会社(取締役)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 10月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第10号

安原 貴臣

私が企業に入社した1991年当時、多くの消費財メーカーでは自社の保有するリソースをベースにした自前でのモノづくりが主流であったように思う。その後、新興国を中心とする人口増や情報化技術の普及による世界同時成長に伴い、化石資源依存経済が拡張を続けた結果、世界が持続可能な開発目標(SDGs)や、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた各国目標を定めたパリ協定などの国際合意に繋がっていることは周知のとおりである。特にSDGsにおいては、「誰一人取り残さない」との決意のもと、欧米を中心に新たな持続可能な経済活動パラダイムの主導権を握ろうと法令・規制の整備や産官学一体での技術プラットフォーム開発競争が急速に進んでいる。さらには、コロナ禍やウクライナ問題で露呈した地経学的リスクは化石資源脱却と資源自律の両立など、各国に強靭で持続可能な循環経済戦略を再考させている。こうして産業界は今、不確実な未来と経験のない事業環境の大きな変曲点を迎え、未来社会に受容、歓迎される事業への転換や再構築を迫られている。

こうした壮大な社会共通課題に対しては、産官学からの英知を総動員した質の高い技術開発と実証サイクルに加え、それらを国民理解と新制度の設計・発動を通して社会の行動変容にまで繋げる必要がある。すでに欧米では、ハード、ソフト面での総合知を結集する政策や積極投資が進められている。日本でもこの課題解決にはバイオの果たす役割はきわめて大きいとされ、「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会の実現」を掲げたバイオ戦略が2019年に策定された。本戦略は、世界環境の変化に伴い、毎年見直しが図られつつ、政府主導で産官学の共創での課題解決を誘導する施策が積極的に進められている。

一方で、「日本は技術で勝ってビジネスで負ける」との声や、社会変革に伴うルール形成において欧米の後塵を拝しているとの声を耳にする。この原因として、日本のビジネスモデル面での劣後が指摘されているが、その真因はどこにあるのだろうか? 2018年に実施された理事、代議員を対象とした生物工学会への参画目的と要望に関するアンケート(https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9711/9711_sangaku_survey.pdf)によると、学術界では成果発表と育成を目的とする意見が多い一方、産業界では成果発表と研究・情報発信に加え、ネットワークや有用技術・情報獲得が期待され、後者において不満足の意見が目立った。また、全体的に産官学が議論できる企画の充実を期待する声も多かった。こうした意見と現状から、産業界には連携・共創の意識はあるが、どう連携・共創するかの様子見、慎重な姿勢が感じられた。この背景には、日本の製造業が基本的に閉鎖的な枠組みでの生産で富を築けてきたこと、長期安定雇用もあり事業に必要な技術を内製化できたこと、および、業界ごとに優良な競合企業が複数共存する競争環境の歴史が関係しているかもしれない。いずれにしても、研究力や国際競争力の低下が指摘されているが、長きにわたって積み上げてきたナレッジと実直で連帯の精神が本国民の根底にあると信じており、個々の躊躇の先にある一歩が未来社会への競争優位なトランスフォーメーションと国力の復活に繋がると期待している。

近年、フードテック関連の研究会が複数立ち上げられ、そこにはITやエンターテイメント業界などに加え、多くのベンチャー企業も参画し、産官学の分野・業界を超えてバイオを起点としたSociety 5.0社会の高次の実現に繋がる共創議論が繰り広げられていると聞く。産も官も学も皆、持続可能なより良い未来社会の実現のために共存する公器である。それぞれの個人、組織、企業の存続と繁栄が大前提との相互理解の上、より多くの幅広い技術者が構想を恐れず掲げ、気付きや共感と連帯を生み、社会課題を解決する高次の競争価値を創造できる場として、100年の歴史を刻んだ今後の日本生物工学会の役割と繁栄を共に楽しみたい。

著者紹介 アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社(社長付、担当部長(OI担当))

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第9号

小林 元太

「巻頭言“随縁随意”」の執筆依頼を安直に引き受けてしまったものの、さて何を書こうかとずっと悩んでおりました。そもそも「巻頭言」とは高名な大先生がお書きになるもので私が書くなど大それたことだと思いながらも、記憶と記録をたどりながら、学生の頃からお世話になっている本会で得たことについてご紹介してみます。

2022年末にコロナ禍でままならなかった九州支部佐賀大会を実行委員長として対面式で開催することができ、福﨑英一郎前会長にも遠路はるばる佐賀までご足労いただきご講演いただきました。その際に色々な先生方と久しぶりにお話しができ、お酒を酌み交わし(ここがとても大事です)、大変刺激を受け、やはり対面式の学会は良いな~大事だなぁと痛感したところです。さて、私自身が初めて参加した学会も、本会の前身である日本醱酵工学会大会(於 大阪国際交流センター)でした。遠い遠い昔の1988(昭和63)年11月(修士1年)のことでしたが、自分の番が来るまでの緊張感や話し終えた後の安堵感、そして会場いっぱいの聴衆に驚いたことなどを昨日のことのように思い出します。そして翌年に名古屋大学で開催された同大会でも発表をすることができ、それらの成果をまとめた初めての論文が掲載されたのも『Journal of Fermentation and Bioengineering(JFB)』でした。まさに私の研究者としての第一歩は日本生物工学会(日本醱酵工学会)から始まり、後に九州支部長となる恩師の故 石崎文彬先生(九州大学名誉教授)の生物工学に関する熱いご指導がなければ、今の私はありません。本学会とのご縁をとても感じています。その後、鐘淵化学工業(現 カネカ)を経て、1996(平成8)年に九州大学農学部助手として赴任しました。大学教員となった後は、前述の石崎先生が初代支部長として設立された日本生物工学会九州支部を中心とした学会活動を今でも行っています。

さて、本学会活動でもっとも楽しかった(有意義だった!?)のは何といっても「生物工学若手研究者の集い(若手会)」です。当時の吉田和哉若手会長から九州地区での開催を依頼され、手探りで開催したことも良い経験になり、参加・協力してくれた当時の若手(今はただのオッサン)の皆さんとは今でも交流が続いています。若手会の良いところは、お酒を酌み交わしながら、さまざまな分野の人たちと語らうことにより、将来的に役に立つ人間関係を構築できることにあると思っています。1999(平成 11)年に「休暇村 南阿蘇」で開催した若手会の巻頭言に吉田和哉先生が「夏のセミナー’99によせて ―ワイワイ騒ぐのがエエわ!」「インターネットフォーラムで酒は飲めませんもんね」と書いてくださっていますが、コロナ禍を経て対面式の良さを実感するにあたり、まさにその通りだと思っています。本学会の多くの方々とはその頃にお目にかかって以来お付き合いしていますし、最近では九州地区で「若手だった会」という任意部会(笑)を設立し、遠い昔に若手だったメンバー達と今でも熱い議論を戦わせています。

その若手会は、若い人たちだけでなくさまざまな人たちが交流をはかる場として非常に大事だと思いますが、今の学生さん達を見ると違和感を覚えることがあります。最近は趣味・嗜好が多様化しており、私の若い頃とは少し考え方が変わってきており、飲んで楽しいというだけでは、なかなか理解してもらえないようです。その最近の学生さんたちへの思いを少しだけ述べさせてもらえればと思います。私が企業から大学に移ったときに、なかなか大学に来ない学生さんが多くて、いったい何のために大学に入ったのかなと思ったことがあります(今でもそう思っています)。もし大学が面白くないのであれば、もっと面白いことを探せば良いのになぁと思いますし、自分のテーマに興味を持てない場合でも、それをどう受け取るかは自分の考え方次第だと思います。ほとんどの学生さんは自分自身の卒論や修論テーマの実験・研究を社会に出てからやることはありません。だからこそ、いま何のために実験・研究をするのかということを自分自身で考えてみて欲しいなと思います。たぶん、テーマは何だって良くて、その問題を解決するプロセスを学んでいるのだと気付けば少しは気持ちも変わるのでは…。

私は、彼らに、実験「を」教えるのではなく、実験「で」教えることが大事なんだと常日頃から思っていますが、それも日本生物工学会のさまざまな分野の皆さんとの交流で学んだことであり、今でも大変感謝しております。

著者紹介 佐賀大学農学部生物資源科学科生命機能科学コース(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 8月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第8号

関 実

バイオへの追い風が強く吹いている。しかし、順風がいつまでも続くわけではない。2020年度から、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の通称「バイオものづくり」プロジェクトのプロジェクト・リーダーを拝命している。正式には、「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」という長い名前のプロジェクトである。直接的には、2019年6月、内閣府から発表された「バイオ戦略2019」という政策方針を受けたものである。国が、バイオテクノロジーに関連する方針を発表するのは、2002年の「バイオテクノロジー戦略大綱」とそれを補完する2008年の「ドリームBTジャパン」以来である。このときは、どちらかと言えば、基礎研究のフロンティア開拓に軸足を置いていたため、社会還元の遅れが懸念されていた。今回の戦略では、出口指向がさらに強まり、目標は「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現すること」になっている。

加えて、「バイオ戦略」策定後に発表された菅首相(当時)の「カーボンニュートラル宣言」(CN宣言)に呼応する形で、2020年12月に経済産業省が主導して「グリーン成長戦略」という政策方針も発表されている。CN対策を「成長の機会」と捉え、「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策である。その主眼は、エネルギー転換である。再エネ、電化・蓄電、水素関連の新たな産業の発展が期待できるとして、14の重点分野が選定された。「バイオものづくり」も含まれている。

「バイオものづくり」のCNに対する貢献は必ずしも大きいとは言えないが、より重要なことは、循環型で持続性のある産業構造への転換(SX)である。石油化学製品のバイオマス原料への転換だけでなく、省エネルギー・省資源型のバイオプロセスを目指した技術開発は、バイオエコノミーの発展にも寄与する。NEDO「バイオものづくり」プロジェクトのミッションの一つでもある。

私の学生時代は、第二次オイルショック後の経済低迷の中で、石油代替エネルギーとしての太陽光、地熱、風力、水素、バイオマスなどの自然エネルギーの開発が注目された時期である。私自身がバイオに足を踏み入れるキッカケの一つでもあった。また、NEDO設立もこの時期(1980年)であり、当初より「新エネルギー開発」が目的の一つだった。その後、総合化学会社に入社し、当時の通産省が主導した次世代産業基盤技術研究開発制度の下で実施された大型のナショプロに参画する機会を得て、「次世代バイオリアクター」の開発に取り組んだ。コンピュータ自動制御による汎用化学品のバイオ生産を行うというもので、40年近く前の技術開発ではあるが、目指していたところは、現在のそれに通じるところもあった。

40年前の第一次バイオブーム、約20年前の第二次ブームは、それぞれ、遺伝子操作技術、ゲノム解析技術とその成果を中心とするバイオとその関連科学および技術の発展に裏打ちされたものである。そして、数年前からのバイオへの追い風も、情報技術やゲノム編集技術、そしてロボティクスの進展などの科学・技術の深化に後押しされている。同時に、経済発展の起爆剤としての「バイオエコノミー」に対する世界的な期待があることも大きな要素である。これまでのブームでも、それなりの成果を挙げて来たものの、社会実装・変革が大きく進まないと、10年も経たずにフェードアウトして行くことが繰り返されて来たとも言える。

「2050年CN実現」は、困難で時間の掛かる目標である。目標が大きければ、循環型のバイオプロセスの価値は益々高まって行くはずではあるが、追い風が続くかどうかは分からない。バイオエコノミーの発展に繋がる新たなバイオプロセスの社会実装を加速し、同時に、バイオ関連の情報解析技術や自動化システムなどの共通基盤の構築を急ぐ必要があるのだろう。

著者紹介 千葉大学 大学院工学研究院(名誉教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 8月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第7号

梶山 慎一郎

年初から暖かい日が続き、例年雪がちらつく大学入学共通テストも今年は穏やかに過ぎたと思っていたら、昨日から10年に一度という寒波が襲ってきた.私立大学の一般入試も始まっており、受験生に影響がでなければよいのだが……。毎年この時期になると自身が受験生だった頃を思い出す。当時は未だバブル崩壊以前で、周りもなんとなく将来に対する期待感みたいなものがあったように思う。受験生であった私もバイオテクノロジーをはじめとする科学技術の進歩に、これからどんな素晴らしい未来が待っているのだろうと胸躍らせていた。大学に入学し、研究室に配属されてからも、誤解を恐れずに言うなら、自分の興味に素直で心底研究を楽しんでおられる先生方や先輩が多かったように思う。あれから30有余年の年月が流れ、社会環境は大きく変化した。特に情報処理技術の進歩は目覚ましく、今やチャットAIがMBAに合格する時代である。生命科学の分野でも、あらゆる情報に簡単にアクセスし、データ横断的な解析やさまざまな予測・診断にAIが用いられるようになってきている。この状況は、ある意味科学者にとって夢の時代のはずだが、何となく昔のようにワクワクしないのはなぜだろう。

先日たまたまNatureに気になる投稿を見つけた。お読みになった諸氏もおられると思うが、さまざまな科学分野の過去60年に発表された膨大な数の論文や特許、さらにはアブストラクトの解析から、最近の科学技術研究の革新性が著しく鈍化してきている事を指摘した論文である1)。もっとも、発表論文の数自体は増えており、論文の質も特に低下しているわけではないのだが、多くは既知の知見の組合せや漸進的展開にとどまり、いわゆる常識を打ち破るような真に創造的で革新的な研究(原著ではdisruptiveとなっており、巷では「破壊的科学技術」と訳されるようであるが、なんとなくしっくりこないのでここではあえて、革新的研究とし)の割合が科学のあらゆる分野で減ってきているというのである。この論文ではその理由として、近年、研究者がより狭い分野の知識に依存して研究を行う傾向にあることを挙げている。また、このような傾向は、個々の研究者のキャリアには利益をもたらすが、より一般的な科学の進歩には結び付きにくいと指摘している。真に革新的な研究には、分野を超えた幅広い知識との関わりが必要であるというのである。

ただ、なぜそのような傾向になってきたかについてはあまり述べられていない。そもそも技術革新に学際的な視点が重要であるという指摘は従前から行われてきたし、大学の学部や研究科もそのことを意識して組織化されてきている。問題は研究者が異分野に興味を持つ余裕が無くなってきていることではないだろうか。

ここでいう余裕とは、時間的あるいは制度的な制約が少ないという事ではなく、いろいろなことを面白がる「心の」余裕である。言い換えれば、研究者の心理的安全性が低くなってきているのではと思うのである。日本だけでなく世界的に見ても、人類の持続可能性への危機感から、差し迫った問題に対してより即効性を有する研究に重点が置かれ、研究者に対する社会的要請も、シビアになってきているように感じる。必要は発明の母であるから、このような雰囲気は必ずしも疎まれるべきではないのかもしれないが、無駄を許容しない状況は研究者を萎縮させ、結果としてパフォーマンスが低下するのではないかと思う。

気象問題やエネルギー問題、食料問題など人類が直面する難題の解決に資するキーテクノロジーやこれらを乗り越える知性を生み出すためには、逆説的ではあるが研究者の遊び心や心理的安全性の確保が重要ではないだろうか。もちろん、状況のせいばかりにしてはいられない。研究者もつとめて異分野の知識に興味を

持てるよう、自身の心のマネジメントの努力が必要だろう。今年の受験生の中にも科学を背負って立つ人材がいることであろう。上記の論文でも今後科学政策が変わるかもしれないと書かれていたが、彼らが2045年にも訪れると言われるシンギュラリティを迎えた後も、自分の興味に素直に研究できる事を願う。

1) Park, M. et al.: Nature, 613,138 (2023)

著者紹介 近畿大学大学院生物理工学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 6月 2023

生物工学会誌 第101巻 第6号

英文誌編集委員長 井藤 彰

この度、英文誌編集委員長を拝命しました名古屋大学大学院工学研究科化学システム工学専攻の井藤彰です。就任にあたり、自己紹介方々、会員の皆様にご挨拶申し上げます。

私は1997年に名古屋大学工学部生物機能工学科の小林猛先生の研究室に配属され、機能性磁性ナノ粒子を用いた、がん温熱療法に関する研究に従事しました。当時、小林先生は日本生物工学会の会長を務めていらっしゃったので、当然、私も日本生物工学会に入会し、以来四半世紀が経過します。英文誌 ‘Journal ofBioscience and Bioengineering(JBB)’ への私の初めての投稿論文は2000年に掲載されました。それ以降、2004年、2008年、2014年とJBBの論文賞受賞論文に選んでいただき、これらの学術的成果は私のキャリア形成に大きく貢献しました。JBBに投稿して貴重な査読意見を頂戴するだけでなく、2001年に名古屋大学の助手となってからは、JBBへの投稿論文の査読を依頼されるようになりました。恩師である小林猛先生、本多裕之先生、上平正道先生から、学会誌であるJBBにおけるpeer reviewの厳しさと温かさについてご指導いただき、査読しながら多くのことを学びました。若い研究者には査読が多く回ってくるもので、自分が投稿した論文の数よりも圧倒的に多くの査読を依頼されると、他人の評価ばかりしているような卑屈な気持ちにもなりますが、ある日Elsevier から‘Top Reviewer’と書かれたボールペンが送られてきたことは、驚きとともに、ちょっとやる気が出たりしました。

2011年から2015年は、JBBの編集委員をお引き受けすることになり、髙木昌宏編集委員長にジャーナルの編集に関わる責務と意義についてご指導いただきました。特に、後半の二年間は副編集委員長として、編集委員長の仕事をサポートする貴重な機会を頂きました。若い頃から編集に携わる機会を与えるとともに、国際誌の副編集委員長を務めた実績をプロモーションに利用して欲しいという髙木先生のご厚意であり、大変感謝しております。編集委員であった当時、JBBのインパクトファクターを上げるための方策として、‘NOTES’として掲載されている論文の被引用回数が低いことからNOTESのカテゴリー廃止を提案しました。髙木編集委員長のご英断でNOTESは廃止されましたが、学生の学位取得のためにNOTESは残すべきだという意見に対して、「JBBは会員の駆け込み寺ではない」と仰った髙木先生のお言葉が心に残っています。

さて、直近4年間の英文誌編集作業は、神谷典穂編集委員長をはじめとする編集委員や事務局の方々の献身的なご尽力に支えられてきました。インパクトファクターも3を超え、JBBは日本、引いてはアジア圏のバイオテクノロジーを世界に発信する日本生物工学会のフラッグシップジャーナルとして益々発展し続けております。一方で、これからの10年は学術情報にとっての非常に大きな変革期であるといわれています。国などの研究資金提供機関の要請で、オープンアクセスのジャーナルが急増しており、学術の成果が社会へ広く公開されて誰もが利用できるようになるオープンサイエンスの一層の発展が見込まれています。こういったデジタルトランスフォーメーションが起こっている最中に、学会誌としてのJBBの未来をどのように描いていくか、編集委員長としての私の重責は非常に大きいのですが、その時代の渦中にあることは大きな挑戦であるとともに新たな学びの機会であると捉えています。今後4年間、編集委員および事務局の皆様と協働し、会員の皆様のご意見やご叱正を賜りながら、この変革期におけるJBBの在り方を考え、会員の皆様に愛され続けるJBBを目指していく所存です。会員の皆様にはご指導とご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

著者紹介 名古屋大学大学院工学研究科化学システム工学専攻(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 5月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第5号

堀 克敏

本学会の会員にも起業経験者や起業を検討している方が少なからずおられるであろう。ここでは、自身の経験をもとに起業に対する思いを述べたい。私は、2017年 6月に名古屋大学発ベンチャー、(株)フレンドマイクローブ(以下 FM 社)を起業した。名称には「微生物を友達に」の意味が込められている。商品・サービスとしては、微生物と酵素、バイオリアクターおよび受託研究が中心である。FM社の事業は、排水中の動植物油脂を強力に分解する微生物からスタートした。このテーマは、企業との共同研究から始まり、NEDOやJSTの複数のプロジェクトを得て発展してきた。現在 FM 社は、微生物と酵素でSDGsを実現することを掲げ、事業展開している。

さて、起業は、自身の研究開発の成果を社会実装する一つの手段である。しかし、起業以外にも、企業との共同研究や技術供与、知財のライセンスなど、社会実装の手段は複数ある。起業が他の社会実装とまったく異なる点は、通常、自己資金を投入する必要があるということである。私は約1千万円を自ら投資している。これには、事の他、大きな決心がいる。自分の研究成果が、近い将来に絶対に売れる自信がなければできることではない。失敗すれば、投資したお金を失うことになる。他者から投資をしてもらって起業することもできるが、それでは自分の会社にはならない。逆に言えば、自分の会社にこだわらなければ、他者に投資してもらえばよい。自己資金を出すだけの自信もない技術に投資してくれる人を探すのは容易ではないが、研究成果に惚れ込んでくれて資金を出してくれる人を見つけられるかもしれない。しかし、投資家の考え方次第で、いつでも退場させられてしまうリスクがある。研究者と投資家の意見が合わずに対立することは、ベンチャーではよくあることである。そうなったら仕方がないと腹をくくり、当面の研究費を稼ぐことを目的に起業する場合もあろう。起業は民間資金を得るための有効な手段であることには間違いない。しかし、真の起業とは、自ら投資して会社を興し、それを自己投資額の何百倍以上にも成長させてキャピタルゲインを得ることを目指すものである。自分の研究成果でそれを目指せるところが、大学発ベンチャーの魅力である。

私の起業の目的も自分の会社をもつことであった。その場合、もっとも重要なことは資本政策である。完全な議決権を有する51%、拒否権を有する34%をどの段階まで保持し続けるかが最重要事項である。そうなると、多くの資金を集めればよいということにはならない。多すぎる金は自らを滅ぼしかねない。資本政策で失敗した大学発ベンチャーは数知れない。

無論、会社をもつ目的は、利潤を追求し、会社の価値を上げるだけのことではない。私も定年が見えてきた頃であり、科学者として何を後世に残せるかと考えることも多くなってきた。もちろん、新しい発見や発明を後世に残したいと考えているが、如何に画期的な発明であろうと、その寿命はどれくらいであろうか?20年以上使われる発明は、どれぐらいあるだろうか?発明した技術が次の世代の技術の土台になれば、間接的には残ることになる。他方、会社を興し、それが発展すれば、技術と共に後世に残るであろう。また、ベンチャーには研究成果の社会実装の場としてだけではなく、教育成果である人材の活躍の場としての意義もある。人、金、技術で日本に革新をもたらすバイオベンチャーに発展させられれば、本望である。発明王エジソンは世界的大企業ゼネラル・エレクトリック社の創始者であったことは言うまでもない。バイオの世界でそんなことを実現したい、そんな大それた夢を見られるのも起業したからである。ベンチャーは、まさに我が子のようであり、苦労を伴いながらも育てることは楽しいものである。

資本政策上、これまで外部資金を入れてこなかった FM社も、実績が上がり、第一期の資金調達の時期に入った。調達目標はなんとか達成できそうである。バイオベンチャーで世の中を変えようという挑戦は、第二幕に突入する。

著者紹介 東海国立大学機構名古屋大学(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報,過去の学会行事

Published by 学会事務局 on 25 4月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第4号

吉田 聡

2020年以降、特にコロナ禍になってから、さまざまな職場で働き方改革の議論がなされてきている。オンライン会議の浸透で在宅勤務が普通に行われるようになり、通勤時間が節約でき、その分仕事ができるという話もよく聞く。また、本学会を含めて学術大会がオンラインで行われることが主流となり、遠くまで行かなくても自宅や勤務先で学会に参加できるというメリットもある。一方で、オンライン会議では複数人が同時に発言することができず、またシステムの負荷を考えて画像を出さずに行うことが多いため、参加者の表情が読み取れないといったコミュニケーション上の不便さも指摘されている。さらに、顔を合わせての懇親の場がないため物足りなさを感じたり、特に新しい人脈を作る機会が減ったりしている。今後、会議などはハイブリッドが主流になっていくと思われるが、それぞれの業態にマッチした進化をしていくのだろう。

このように、コロナ禍によりハード面で大きな働き方の変化がみられた。一方、ソフト面、すなわち働く人達の考え方も数年前から変化がみられ、特に若い20、30代の人達は終身雇用に拘らず、仕事が自分に合っていなければ退職して新たな職場に勤めることが普通になってきた。この傾向はコロナ禍により急速に加速してきている。変化する状況を受けて、働く人達のキャリアパスやモチベーションの維持、向上を推進するために、副業を解禁する会社も多くなってきた。以前より大学では優れた発明をした先生がスピンアウトして起業したり、会社でも社内ベンチャーの提案、推進がなされたりしている。会社によっては提案制度があり、採用されればその仕事を本業として行うことができるところもある。ただし、このような会社でも採用されなかった場合はアイデアとしてお蔵入りさせざるを得ない。しかし、副業が認められることで、会社が許可する範囲内であれば、就業時間外で自分のやりたいことを仕事として行うことができるようになった。

不肖、私も2022年2月に技術士(生物工学部門、総合技術監理部門)の資格を活かそうと一念発起して(血迷って)、個人事業主として技術士事務所を開設した。人生100年と言われる時代であり、定年後に年金をいただける歳までは働きたいと考え、会社に在籍中にセカンドキャリアの準備も兼ねて副業を開始した次第である。始めてみてわかったことは、人脈の大切さ、仕事を見つけてくることの難しさとお金(の計算)の大切さである。会社にいれば後者2つは別の部門の方々に担当していただけるが、個人事業主ではすべて自分で行わなければならない。間接部門、事業会社の方々への感謝を身をもって感じている。副業を始めるにあたり、本を読んだり、技術士会が主催する研修に参加したりしてそれなりに準備をしたつもりでいたが、いざ始めてみると準備不足に落ち込んだ。青色申告にすると65万円までの控除が受けられるということ、開業の書類の出し方などは知ってはいたものの、いざ青色申告の勉強会に参加してみると領収書の取り扱い方、経費の分類、帳簿の付け方など知らないことだらけである。ところで、仕事の内容について副業の難しいところは、技術の秘密保持を含めた本業との線引きである。コンサルティングをするにしても、本業の情報はもちろん副業では出せない。本業にも活かせて、ほかの人がやっていないようなニッチな領域を見つけられるか、同業者との差別化がこれからの副業の課題である。いろいろ副業でやりたいことはあるが、もちろん自分一人ではたいしたことはできない。よって、自分にはないものを持っている同業者や同じ考えを持った関係者との協働が必須である。会社内でやりたいことができなかったり、副業を始めるべきかどうか迷っていたりで悩んでいる読者の方がいらっしゃれば、私と同じことをやられてしまうと困ってしまうので複雑な心境ではあるが、まずは副業を始めてみてはいかがだろうか。きっと今まで経験したことのなかった世界が拓けると思う(と信じている)。そして、本業ではできないこと、何か面白いことを一緒にやりましょう。

著者紹介 キリンホールディングス株式会社飲料未来研究所(リサーチフェロー)、SYT吉田技研(所長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 3月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第3号

大政 健史

2022年10月から第6代目のAsian Federation of Biotechnology(AFOB)の会長を仰せつかっている。

AFOBは、2008年に発足したアジア各国を代表するバイオテクノロジー関連学会の連合体である。初代の会長は吉田敏臣先生で、私は日本からの2人目の会長となる。会長の下に、14か国(バングラデシュ、インド、インドネシア、日本、韓国、中国、マレーシア、モンゴル、ネパール、パキスタン、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム)からの副会長を置き、Secretary Generalとして、韓国Inha大学のChoul Gyun Lee教授にご就任いただいている。学会の本部は韓国Incheon市に設けられているが、直接のRegional Branch Officeが、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、パキスタン、タイに設置され、約6000名の個人メンバーも登録されている。また、各国のバイオテクノロジー関連学会をInstitutional Member として受け入れており、日本生物工学会をはじめとして、日本からの計5学会を含む20学会が加盟している。AFOBは、European Federation of Biotechnology(EFB)と活発に交流しており、1年おきにEFB主催European Congress on Biotechnology(ECB)とAFOB主催Asian Congress on Biotechnology(ACB)で合同セッションが開催されている。

国際学会のACBは、AFOBのもっとも大きな活動の一つであり、その前身のAsia Pacific Biochemical Engineering Conference(APBioChEC)から引き継いで2022年はインドネシアにて15回目の開催となった。

ACB以外に各国で開催されるAFOB-Regional Symposium(ARS)も重要な活動である。ARSは毎年開催で、すでに12回目を迎えており、生物工学分野のアジア各国での活性化に貢献している。

さらにAFOBでは、Divisionでの活動を推進している。現在、(1)Agricultural and Food Biotechnology、(2)Applied Microbiology、(3)Biopharmaceutical and Medical Biotechnology、(4)Biocatalysis and Protein Engineering、(5)Bioprocess and Bioseparation Engineering、(6)Bioenergy and Biorefinery、(7)Environmental Biotechnology、(8)Marine Biotechnology、(9)Nanobiotechnology、(10)Biosensors and Biochips、(11)Systems and Synthetic Biotechnology、(12)Tissue Engineering and Biomaterials、(13)Bioindustry Promotion and Bioeducation(Formerly Bioeconomy and Biobusiness)の分野を設定し、各国から委員を出して、それぞれ活発に活動を行っている。

すでに27年も毎年実施されている日本・韓国・台湾・中国の50歳以下の若手の博士号をもつ研究者の集い、Young Asian Bioengineers’ Community(YABEC)の活動もAFOBの重要なミッションである。これに加えて、2022年、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、タイの6か国からなるYABEC-Southが発足し、各国での自主的な交流活動も広がっている。

近年のバイオテクノロジー分野やバイオ産業の目覚ましい発展に伴って、AFOBの活動も非常に活発になり、新しい分野を積極的に取り入れ、対象とする研究分野もさまざまに増え続けている。一方、AFOBが行っている多様な活動における日本人研究者のプレゼンスや貢献は年々低下しているように思われる。我が国の生物工学(バイオテクノロジー)分野を代表する日本生物工学会は、バイオテクノロジーの発展と共にもっと発展すべきであり、是非新しい分野を積極的に取り入れ、アジアにおけるプレゼンスを発揮して欲しいと切に願っている。

AFOBの活動の状況はホームページ(https://www.afob.org/)を参照されたい。

著者紹介

大阪大学総長補佐・大学院工学研究科(教授・副研究科長)、Asian Federation of Biotechnology(会長)

日本動物細胞工学会(会長)、バイオインダストリー協会バイオエンジニアリング研究会(会長)

日本生物工学会関西支部(支部長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 2月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第2号

山田 修

「巻頭言“随縁随意”」の執筆依頼が来て「学会への提言や若手、学生へのエールなど」を書くようにといわれました。しかし、そもそも、ものを書くほどの実力も実績もありません。そこで改めて、これまでの来し方を振り返ってみると「まったく仕事ができていない」ことに愕然とするとともに、世の中の移り変わりやデジタル界隈のうつろいの早さに驚いてしまいました。特に他に思いもつかないので、爺ぃの昔話を記してみることにします。

大学を卒業して1年間ブラブラした後、国税庁に技官として拾ってもらいました。9か月ほど国税庁醸造試験所で研修を受け、翌年1月に仙台国税局鑑定官室に配属となりました。変則的な時期の異動だったため、醸造指導の真最中、出張で部屋には誰もいなかったことが印象に残っています。また、メーカーに泊まり込みで清酒造りを実地に教わる機会を与えられたものの身につかず、今さらながらきちんと勉強しておけばよかったと悔やんでいます。当時はまだ、国税庁への計数報告は紙テープに打ち出し、切ったり張ったりして行っていました。また、鑑定官室のPC-9801には8インチフロッピーディスクドライブが接続され、そこからMS-DOSやアプリを起動して使っていましたので、広大な20MBのハードディスクが設置された時は感動したものでした。

仙台で数年間勉強したり、醸造試験所で1年間研修を受けたり、霞が関の国税庁酒税課へ1年間実査官として勤務した後、東京国税局鑑定官室分室というところで、全国の鑑定官室から送られてくる計数の集計などに携わることになりました。分室では、紙テープをハードディスクに記録し直して捨てたり、お役御免となったHITAC 10IIというオフコン(オフィスコンピュータ、事務処理用中型計算機)の廃棄を手伝ったりと、片付けに精を出しました。世の中ではWindows 3.1が出回り、DOS/V、PHSなどという話題も出はじめていたような気がします。

その後、首都機能分散というかけ声の余波による醸造試験所の引越しのお手伝いをすることとなり、荷物を送り出しては受け取ったりと、東京と広島とを行きつ戻りつしていました。古いラベルの剥げた試薬や用途もよく分からない機器の廃棄など、ここでも片付けにハリキリました。また、巷ではインターネットという言葉がちらほらと聞こえてきており、移転を機に試験所もインターネットに接続させようと、JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)にドメイン名を申請したり、こっそりDNSサーバを立ち上げてもらったりしていました。世の中はWindows 95前夜といったところでした。

引越しが終わると福岡国税局鑑定官室へ鑑定官として配属されました。しかし、鑑定官としての能力がかけらもなく、とある清酒酒造メーカーの社長からは「うちの社員なら即日クビ」と言い渡されたこともありました。福岡は清酒の他に焼酎メーカーも多くあり、初めて蒸留酒造りや黒麹菌などに触れることもできました。MS嫌いからノートPCへLinuxを入れてみたり、HP-200LXを雪山へ担ぎ上げたりしていました。また、PCで組んだツールがそのままMacで動くのを見てJava VMの威力を実感したりしておりました。

福岡で4年間、人様の邪魔にならないようにと過ごした後、独立行政法人化のどさくさにまぎれて醸造研究所へと異動となりました。しかし、ここでも研究者としての経験も力量もまったくなく、不惑を前に途方に暮れてしまいました。なにしろ、初めてPCRという技術を知らされて度肝を抜かれている体たらくでした。研究室では黄麹菌EST解析だ、ゲノム解析だ、と難しい言葉が飛び交っており、なんとか勉強して喰らいついて行こうと四苦八苦していました。このころ福岡で触れた黒麹菌の勉強をほそぼそと始めたのでした。しかし、世の中は、やれプロテオームだ、トランスクリプトームだ、メタボロームだ、携帯だ、スマホだ、5Gだ、Twitterだ、Instagramだ、クラウドだ、テレワークだ、などと怒涛のごとく流れていき、もはや理解不能、とうの昔に追いかけるのを完全に諦めて現在に至っております。

こんな奴でもここまで続けてこられたのは、「なんとかなるさ」という、いい加減さの賜物かもしれません。

著者紹介 独立行政法人 酒類総合研究所 品質・評価研究部門(部門長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第1号

酒井 康行

人体応答の理解や予測手法として、生理学性の高いヒト培養細胞系の重要性が急激に増している。この背景には、幹細胞技術に加え、オルガノイドなどの各種三次元培養や共培養、Organ on-a-chipなどの培養技術が揃って急激な進歩を遂げていることがある。最近ではこれらの先進的培養系は、“Micro-Physiological System = MPS”という用語で括られつつある。最近、米国食品医薬品庁(FDA)の動物実験代替法ワーキンググループが、MPS および Organ-on-a-chipについて新たな定義を提案した。これによれば MPSは、オルガノイドや Organon-a-chip といった先進的な細胞培養系をすべて含むきわめて広いものとなり、マイクロ流体デバイス技術を用いる Organ-on-a-chip は、MPS の一つとして位置づけられた。MPS でない培養系は、今や二次元の単一細胞培養ぐらいである。

MPSの研究コミュニティーも急速に整備が進んでいる。欧州では2018年にEuropean Organ-on-a-chip Society(EUROoCS)が、米国では 2021 年から MPS World Summit が組織され、2022 年の初夏に米国ニューオーリンズにて第 1 回のオンサイト会議が開催された。今後は international MPS Society(iMPSS)の設立が予定されている。以上の米国・欧州がリードする流れの特徴は、MPS 研究者とベンダー、ユーザー(医薬品や化学物質・食品など)、規制当局といったステークホルダー間の協調が開発初期からの担保されていることであり、これは当然、近い将来の MPS の規制導入という意向を反映している。他方の背景として、欧州や米国での動物実験代替という社会的要請の高まりも大きい。

さて、多様な臓器構成細胞と広義の MPS 培養技術とをフル活用し、インビボと同様な環境下で細胞を培養することができれば、原理的にはインビボにあるのと同等の機能や応答を発現するはずである。その実現に必要な知見と技術とを現代の我々は手にしつつある。しかし、未だインビボの再現にはほど遠いのが現状でもある。個別臓器の MPS についてでさえ、現代のさまざまな技術は現時点では個別の必要条件に過ぎず、それらをどのように組み合わせれば必要十分条件になるのか、あるいは、まだ足りない条件があるかなどが、依然として明らかでない。これは、ビボを正面から目指す系統的な研究がなされていないためである。我々もプレート培養における酸素の拡散律速の問題を解決することで、専ら嫌気呼吸支配となっている現代の培養系の抜本的な解決の方向を示せたが、それは基本的であるとは言え必要条件に過ぎない。たとえば、成熟機能を人体内臓器細胞のターンオーバーに相当するぐらい長期に培養し、徐々に進行する臓器炎症などの慢性疾患を再現できるかと言えば未達成である。

「適切な細胞群を生体内と同じ環境で培養すれば、原理的には生体内と同様の機能や応答を発現するはず」である。しかしながら、上述の系統的検討の不足という科学的な問題に加え、生物科学コミュニティーの中には多かれ少なかれ「所詮はビトロ」という認識が厳然として存在することも大きな問題に思える。一見完成度が高く見える現代の細胞培養手法体系について、ビボの再現を本気で目指し、科学的根拠に基づく抜本的な改善に乗り出すための道具立てに目途は立った。これを基礎に生物工学者は、「所詮はビトロ」という認識の背後にある現象を科学的に解明し、ビトロとビボの乖離の克服に正面から取り組むべきであるし、我々はそれを可能とする時代に生きている。

著者紹介 東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 12月 2022

生物工学会誌 第100巻 第12号

黒澤 尋

今年(2022年)の大河ドラマは『鎌倉殿の13人』ですが、主人公の北条(江間)義時は、事が起こる度に「なんとかせよ」と面倒を押しつけられる役回りで、困惑しながらも懸命に対処し、難しい局面をなんとか切り抜けていきます。

私は、「なんとかする」というのは、どう対処していいのかわからない事案について、画期的な解決策を見いだして「けりをつける」までには至らずとも、最悪の事態を回避して、状況の改善につながる成果を得ること、と解釈しています。「なんとかせよ」と言われるような事案は、「なんともできませんでした」では済まされない状況下での対処案件ですので、これを引き受けるにはそれなりの覚悟が必要です。

野球で言えば、9回ツーアウトの状況で監督から「なんとかしてこい」と言われて代打に出されたら、監督の意図(期待)は「アウトになるな」ということです。監督の期待に応えるには、デッドボールでも良いので、とにかくアウトにならず、次につなげなければなりません。甲斐なくアウトになりゲームセットということになれば、自分のせいで負けたような印象を持たれてしまう損な役回りです。

どの職場でも同じだと思いますが、誰もやりたがらないが、誰かがやらなければならない面倒な仕事が存在します。そういう仕事というのは、労力のいる割に成果に対する評価が低い(コスパが悪い)か、既成の対処法がなく成果が得られそうにないものです。一方で、上司が「なんとかしなくては」と思っている仕事は、局面打開につながるキーポイントであるといえます。上司に「なんとかしてくれないか」と頼まれる人は、それなりの力量と実績があり、期待がもてる人ということになります。ですから、もしそのような仕事の機会を与えられたなら、引き受けるべきであると思います。

さて、面倒な仕事を引き受ける時の心構えですが、まず「やればできる」という楽観的な気持ちをもつことです。そして「失敗しても命を取られるわけじゃない」(少し大げさですが)と開き直ることです。さらに、報酬(見返り)を求めないことです。「やればできる」というのは、お笑い芸人(独立リーグで野球もしている)の高岸宏行さんの口癖(芸)です。彼は『鎌倉殿の13人』では仁田忠常を演じており、ドラマの台詞としてもこの言葉が使われています(脚本・三谷幸喜)。よく成功した起業家が「ポジティブシンキング」「決してあきらめない」などのキーワードを挙げて話をされますが、「やればできる」というのは、同類のポジティブワードで、一歩踏み出すときの勇気を与えてくれる言葉です。

私は縁あって1990年に山梨大学に助手として採用され、以来、定年まであと数年という歳になる今日まで勤めております。大学教員の仕事は教育研究ですが、この他に(表現は適切ではありませんが)いわゆる雑用があります。大学が新しい教育課程を新設するときには、通称「設置審」というものを受ける必要があります。教育課程の新設は、構想力と各方面との調整・説得が必要で、作成する書類も多いので、膨大な時間を費やすことになる面倒な仕事です。私は学部(学士課程)、修士課程、博士課程における新課程の設置に関わり、3回の設置審に対応することになりました。そして、この経験を通して、物事を「なんとかする」には、己を虚しくして淡々と努力を継続することと、未知の状況に対応する柔軟性と創造性が必要であることを学びました。つまり、私利私欲を捨てて(見返りを期待せず)目標達成に向けた努力を継続する中で、ちょっとした創造的なアイデアをひねり出せば「なんとかなる」ということを自分なりに頓悟しました。これは、「努力をすれば物事はなんとかなる」という単純なことではありません。努力するのは当たり前で、努力をしたら成果が出るというのは幻想です。それに、面倒な仕多事のくは、とっかかりが見えず、どう努力していいかもわからないものです。しばらくの間は、努力というよりは「もがく」という感じだと思います。

人が嫌がる面倒な仕事は重要な仕事なので、勇気をもって引き受けよう。そして、『胆力』をもって、『不撓不屈』の精神で、『虚心坦懐』かつ『機智縦横』に仕事に取り組もう。きっと「なんとかなる」と思います。

著者紹介 山梨大学 生命環境学部 生命工学科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 11月 2022

生物工学会誌 第100巻 第11号

上平 正道

ヒトゲノムが完全解読された(Science, 1 April 2022 Special Issue)。今年は生物工学会100周年、新型コロナウイルスのパンデミック克服(希望的観測)とともに記念すべき年となった。なぜ、今更ヒトゲノム解析の話題かと思われる読者もあるかもしれないが、約 20年前、2003年にヒトゲノム解読完了が宣言された際には、当時解析困難なリピート配列など、ヒトゲノム全配列(30億5000万塩基対)のうち 15 %が未解読であり、2017年の時点でも全体の約8%、2億塩基対が未解読であったが、それがついに完全解読されたのである。ヒトゲノムプロジェクトが開始されて約30年後の快挙だ。残っていた2億塩基対にはタンパク質をコードする遺伝子が115含まれており、ヒトの遺伝子は合計で1万9969個になった。ヒトゲノムプロジェクト開始当初10万と見積もられていた遺伝子数が、ドラフトシーケンス解析後に3万数千と見積もられ、結局は約2万であったという事実に、他の生物種と比べて意外と少なかったというのが大方の見解となっている。完全解読はされていなくとも2003年以降、ポストゲノムが叫ばれる時代になってヒトゲノム配列情報が医療に与えた影響には絶大なものがあり、個人のゲノム情報に基づいたゲノム医療が現実のものとなってきている。いうまでもなく、配列自体は情報であり機能を示すものではなく、ヒトゲノムの完全解読によって生物学や医学に新しい何かが見えてくるかは未知である。しかし、我々自身を知るうえで重要な情報が加わったことには間違いない。

今回の快挙に配列解析技術の進歩は不可欠な要素であった。コストの低減に加えて、高精度で長鎖の配列解析が可能になったことによるものである。ポストゲノムの2000年代中ごろから始まった大規模シーケンス技術開発によって、1人のゲノム解析に1億ドルといわれたコストが、ムーアの法則を大幅にこえる勢いで低下して、この20年間で1000ドル以下にまで低減し、この流れは現在も続いている。この分野で日本の技術が具現化されていないことは悔しいところである。ゲノム解析の先にあるゲノム編集・改変の分野での技術開発競争の遅れも指摘されているが、生物工学会からの技術発信も含めてこれからの巻き返しを期待したい。

学会が創設された100年前には遺伝子の物質としての存在もわからなかったのが、今ではあたり前のように遺伝子の働きを意識しながら細胞の機能改変を行っている。つまり、細胞機能の遺伝子的改変を通して生物をデザインすることが可能になっている。過去の状況から考えてもわかるように、さらに20年、50年、100年後の未来に出現するであろう新たな技術によってどのような状況になっているか、 SFの世界観に立って想像をめぐらせても、予見することは難しい。生物としての我々自身についてもわからないことが多いのだが、いつか、意識、本能、進化といった生物の謎は解明できるのか、それらに共通する意志(魂)の働きを証明できるのか。一寸の虫にも五分の魂、1 μmのバクテリアにも魂の存在を確信しているのであるが、その実体を科学的に説明することができるようになるのか。ものごとの根源である量子物理とのシームレスな関係性は見いだせるのか。現在との接点として量子コンピュータ、人工知能(AI)、仮想現実(VR)技術の進展により時空をこえた解析が可能となり、いつの日か人類が生み出した科学が生物の謎を解明することを夢見ている。

著者紹介 九州大学大学院工学研究院(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 10月 2022

生物工学会誌 第100巻 第10号

大城 隆

年号が昭和から平成に変わった頃、全国の工学部にバイオ系学科が数多く設立された。私の所属している学科もその一つで、1989(平成元)年に鳥取大学工学部生物応用工学科は発足した。私は、入学1期生が卒業研究に着手する前の1991年、ちょうどバブルがはじけつつあったころに、6年余り勤務した民間企業から赴任した。それからもう30年以上になる。翌1992年、生物工学会は創立70周年を機に、醱酵工学会から名称変更し、現在に至っている。年次大会は1967年からは長らく、大阪の日本生命中之島研修所で開催されていたが、私が大学院を修了した1985年(昭和60年:この年の出来事は、本誌「キャリアデザイン」に書かせていただいた1))に大阪を離れて東京大学教養部で開かれ、それ以降は全国で実施されるようになった。私も企業在籍中に大会で発表する機会に恵まれ、会員番号は1000番台である。このように、私が大学院を修了してから5年余りの期間に、生物工学会はダイナミックに変化を遂げ、年次大会も規模が大きくなり、研究対象を大きく広げて展開していった。バイオテクノロジーと呼ばれ始めた技術の発展は目覚ましく、学会の体制もそれに呼応して変わっていったのは当然のことである。ここ数年の年次大会では毎回、アジアの研究者を交えたシンポジウムが企画される一方、地域に目を向けた取組みも行われ、いわゆるグローカルな視点を持つ学会へ変貌を遂げている。

私自身はというと、大学へ赴任してからいろいろな研究テーマに関わり、学生さんの指導を行うとともに、自らもピペットマンを握り、日々実験に勤しんでいた。修士課程から企業に就職し、学位を取得していなかったため、当初は研究成果が出れば、学会発表、論文投稿というサイクルを繰り返し、少しずつではあるが学術成果を積み重ねていた。また、赴任時から、海外の大学との共同研究を複数行っており、オランダの大学に2か月、フランスの大学に半月、イギリスの大学に1週間ほど滞在させてもらったことがある一方、何人かのポスドクの研究者がオランダから鳥取へ来たこともあった。海外の研究者の考え方は新鮮で、当時の学生さんに強い影響を与えたと思うし、私自身もいろいろな面で感化された。それから10年ほど時が経ち、2004年の国立大学独立法人化後の2006年からは、文科省の地域を対象とした科学技術振興プロジェクトに参加させていただいた関係で、海外とのつながりよりも、地域の中小企業や鳥取県との接触が増えてきた。その後、2016 年から始まった国立大学の第3期中期目標期間において、全国86の国立大学法人のうち、本学も含め55大学が“地域のニーズに応える研究”の推進に対して重点支援を受けるようになった。本年度からの第4期においても、私自身、地域資源を生かした研究およびそれを社会実装へ展開する試みを行うつもりである。地域での活動は、時間がかかることが多いのを実感しつつも、微力ながら感触が掴めつつある今日この頃である。以上、振り返ってみれば鳥取へ赴任してから、前半は海外へ、後半は地域へ目を向けた研究を行ってきたことになる。

最後になるが、地方大学の学生さんの就活について……地方大学ではどうしても移動のデメリットがあり、4年生と博士前期2年生は春先から夏場にかけて研究活動が停止することが常であった。しかし、コロナ禍により企業による選考の初期段階の大部分がオンライン開催になった。もちろん、オンラインであれ面接対策に時間は要するため、学生さんは研究室に来ていても実験の手が進まないことが多いが、関西圏、首都圏に移動する必要がなくなったので、この時期の研究室の様子はかなり変わったと思う。コロナ後も、是非この形式での選考が続くことを望んでいる。

そして、入社後のポストコロナの時代では是非海外へ目を向けた行動をしてほしいものである。

1) 大城 隆:生物工学,98, 259 (2020).

著者紹介 鳥取大学 研究推進機構 未利用生物資源活用研究センター(センター長)

鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2022

生物工学会誌 第100巻 第9号

上田 宏

コロナ禍にもようやく明るさが見えてきた栄えある100周年である。しかし、発酵反応よりも発光酵素に興味があるような私がここで何を書くべきかと悩んだ結果、今回は自分の研究者としての原点を振り返りつつ考えたことを少し述べてみたい。

もともと筆者は、高校生の頃は、生物や化学よりも物理や電子工作に興味がある、いわゆる秋葉系少年であり、その応用として色々なセンサーにも興味があった。ただ、大学ではこれらのある意味確立した世界で飯を食うのも面白くないと思い、進学振り分けでは大いに悩んでいた。忘れもしない2年生の夏、恥ずかしながらある授業の試験日を一日早く勘違いし、呆然として大学生協に向かったところ、そこに平積みされていた恩師西村肇東大名誉教授の書かれた著書『冒険する頭―新しい科学の世界』(ちくま書房、1983年、絶版だがネットで読むことが可能)に出会った。元々彼が行っていた「環境問題研究法」という、土曜日の全学研究ゼミナールという授業に何回か出席して興味を持っていたことと、環境問題の解決のためにプロセス工学の手法を用いるという斬新さ、さらに、これからバイオに挑むという話に知的冒険心をくすぐられて化学工学科を選び、4年生で西村研に所属した。

そして修士課程で現在の研究の原型である、抗体に信号伝達能(その時はタンパク質チロシンリン酸化活性)を与えるという、恩師の発想による奇想天外なテーマを選んだ。当時の利根川進、本庶佑らによる免疫系と、Weizmann InstituteのJ. Schlessingerや山本雅らによるタンパク質チロシンキナーゼの分子生物学研究のめくるめく発展を目の当たりにしつつ、最初はディープフリーザーさえも他研究室に借りに行くような限りある研究環境で悪戦苦闘しながら、時間はかかったが何とか目的(抗原結合依存的に2量体を形成して活性化する酵素)と博士の学位(これ重要)を得ることができた。

その後、恩師がその成果をアメリカの分子認識に関する国際会議で発表したところ、幸い、ある診断会社(ベーリンガーマンハイム、現Roche Diagnostics)の目にとまり、新しい診断法の開発に関する国際共同研究へとつながった。さらに数年の悪戦苦闘の末、幸いにも、これが抗原結合による抗体の安定化を原理とする免疫測定法であるオープンサンドイッチ法の開発と、共同研究先であった英国MRCのGreg Winter研への留学へとつながった。

Winter先生は当時からファージ提示法を用いたヒト型抗体構築法の開発で著名であったが、最近(2018年)、分子進化法のテーマでノーベル化学賞をF. Arnold、G. Smithと共同受賞されている。留学中は周囲にかなりの迷惑をかけたと自覚しているが、福﨑会長はじめ多くの方にラボを訪問していただいたり、10年に1つ会社を立ち上げるイノベーターでもあるWinter先生とは帰国後も仲良くさせていただいている。

Winter先生には、本年、東工大の生命理工学院と学術振興会が主催するHOPE meetingでのオンライン講演なども快く引き受けていただいたので、多少の役目は果たせたかもしれない。また、オープンサンドイッチ法は、その後多くの低分子の非競合的な検出に応用することができ、ここから派生した蛍光バイオセンサー(クエンチ抗体)の創出と関連ベンチャーの創業にもつながった。

これらを思い返すに、独創的な研究や開発における重要な要素として、野心的だが本質を突いた、斬新で魅力的な発想の果たす役割が大きいと感じる。我々はそのような発想とそれを与えてくれた人物に憧れ、訪れるはずの成功を信じて試行錯誤を繰り返し、運も味方にしつつ、それを次の研究や開発、さらに次世代につなげる使命を負っているのではないだろうか?先達を良いお手本としつつ、彼らに追いつき、全部は無理でも部分的には追い越す気概が、結果として日本の科学技術の再活性化にもつながる気がしてならない。私レベルの人間が言うのも面映いが、その為にも、老若男女問わずに最低5年位は周囲の声を気にせず無謀な挑戦が許される研究環境が、経済的には昔より厳しいかもしれない今後も、最優先で維持されて欲しいと強く願うものである。

ちなみに、卒寿を目前とした恩師は未だお元気で、この秋にはクラウドファンディングによる新著の発売を予定されている。一連の100周年記念行事と共に、楽しみにしているところである

著者紹介 東京工業大学科学技術創成研究院化学生命科学研究所(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 8月 2022

生物工学会誌 第100巻 第8号

魚住 信之

新型コロナウイルスで世の中が右往左往しているためか、ウイルスという言葉から心に浮んだ思い出がある。学生の時、『蛋白質 核酸 酵素』という月刊誌(2010年1月号にて休刊)が研究室においてあった。毎月、ぱらぱらとめくって、その時の分子生物学分野の流れやキーワードを拾っていたように思う。ある時、珍しく、バクテリオファージの総説を読み始めたことがある。実は、そのウイルスに興味があったわけではなく、内容がとても面白かったからである。『蛋白質 核酸 酵素』はまじめな科学雑誌であるので、笑みを浮かべて読むような雑誌ではない。私が笑いながら読んでいるので、「大丈夫か?」と研究室の友人にからかわれた。

その総説1) は、当時としては珍しく、ふた月にわたって林多紀(Masaki Hayashi)先生が一人で執筆されていた。林先生は、ファージの分子機構を解明し、再構成系を構築した分子生物学の先駆者であり、ノーベル賞を受賞された利根川進博士の大学院時代のアドバイザー(指導教員)でもある。この総説の前半では、林先生自身が経験した研究にまつわる出来事がユーモアを交えて記述されており、主題であるはずのφX174ファージに関する内容は記述されていなかった。しかし、大学院生の私は研究生活を垣間見たようで、とても参考になるものであった。「子供の時に憧れを抱いていた博士論文を書くことが、やってみるとこんなにつまらない作業で、それよりも研究がしたかった」という内容は心に残っている。体裁を整える作業よりも、研究にワクワクしていることが伝わった。思い描くことと現実は違い、実際に体験しないと分からないのだろうと想像した。

私は他学部の助手になり博士の学位を頂いた後、海外の研究室を探す際に大学時代の恩師に相談した。数年間外国でポスドクをされた経験にもとづいたアドバイスは貴重であった。「研究者は一匹狼なのだから、希望する研究者に手紙を出すことです」と教えていただいた。この「一匹狼」という言葉が心に沁み、面識もコネもなく単に興味がある異分野の専門家に手紙を出したところ、採用いただいた。この研究室は、偶然にも林先生と同じ大学であった。そして、ふらりと先生の研究室を訪ねたことがある。林先生はちょうどご在室であったが、ご迷惑であろうから挨拶だけさせていただいて帰ろうと思っていたところ、「妙な日本人がやって来た」と思われたのか、オフィスでお話をさせていただいた。「あなたと同じように、他の人にもあの総説を褒められた。“私”という言葉を、わざとあの和文総説では使用しなかった」と、隠れたこだわりを教えていただいた。さらに、林先生はご自身の学生時代を振り返り、「異国における初めての講義で分かった内容はすでに知っていたことだけだった。つまり、何も英語で理解できていないことが分かった」と思い出を述べられた。秀でた科学的成果をあげた研究者の、大学院における「はじまり」を教えていただいた。

あれから年月がたち、お会いした時の林先生の齢に私も近づきつつあるが、かっこいい研究者の像は変わっていない。分子生物学の黎明期から、生命現象の巧みさに驚嘆し、真に良い研究を遂行しようとする林先生の姿に美しさを感じた。また、黎明の頃から脈々と流れる科学的知見は、競争というよりも、時間と空間を超えた研究者による共同作業の賜物であるとつくづく感じる。さて、自分自身はどうなのだろうか。科学の世界の端くれで没落していないか。紙一枚、一枚とわずかであっても新たな研究結果の積み重ねに参加しているのかと、自戒するのである。

1) 林 多紀:蛋白質 核酸 酵素、4, 363 (1988).

著者紹介 東北大学大学院工学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 7月 2022

生物工学会誌 第100巻 第7号

髙木 忍

大学の研究に「出口」として社会実装が求められるようになったのは、 いつの頃からだろう。個人的には、 大学にこそ基礎研究を行って欲しいと考えているので、 上記の方針はいかがなものかと感じている。一方で、 サイエンスは我々の生活を豊かにしてくれると堅く信じているので、 日本の大学から世界を救うイノベーションが起こることを願い、 期待している。現在、 世界における社会課題をみつめ、 地球規模で目指すべき17の目標、 SDGsが示されている。本学会会員により近い分野としては、 内閣府が「バイオ戦略」を策定し取り組むべき市場領域を示しているほか、 経済産業省1)や農林水産省2)も今後重点的に取り組む課題分野を示している。これらの分野でイノベーションを起こすことができれば、 社会へのインパクトは大きい。

世界経済フォーラムによるイノベーションランキングによれば、 日本は研究開発における産学協業が他の先進国に比べて劣っているらしい(2018年18位、 2019年25位)。発酵工学をはじめとする生物工学分野の歴史をみると、 かつては学界が産業界を牽引していた時期があったが、 その後、 企業が自社の開発力を向上させ、 大学に頼る機会が減少した。このため、 大学と企業との間に距離感が生じ、 大学側も産業界の「ニーズ」を拾える機会が減ったのではないだろうか。国内の大学における研究テーマは、 他国に比べて「基礎原理の追求」に偏り、 「問題解決」の視点に乏しいという指摘もある。企業のニーズは、 ほぼ問題解決に直結しているので、 企業ニーズを念頭においた研究は、 産業の発展により反映しやすいと言える。近年、 大学の「シーズ」をなんとか企業にマッチングできないかという努力が見受けられるが、 大学のシーズが企業のニーズに合うもので、 かつシーズが十分公開・宣伝されていれば、 企業の方からアプローチされるに違いない。アプローチのないシーズは、 残念ながら今の産業界では出番がないということになる。大学のシーズと企業のニーズが噛み合うような仕組みができれば、 国内のイノベーション力も強化できるのではないだろうか。

シーズとニーズが噛み合った産学協業を増やすには、 双方の歩み寄りが必要であろう。本学会が取り組んでいるように産学官の交流を増やし、 日頃から互いの強み・弱みについて理解し合えば、 互いに分業し開発に取り組む協業の芽が生まれてくると期待できる。諸外国では企業が大学に資金提供をし、 学術研究を支えているが、 残念ながら国内ではそのような資金提供は限られる。2015年のOECDのデータ3)によれば、 大学の研究資金のうち企業から提供された資金の割合は、 中国、 ドイツでは15.5%、 13%であったのに対し、 日本は2.6%である。双方の歩み寄りにより協業体制が増えれば、 資金の流れも変わってくるであろう。一方で、 現在は技術革新の過渡期にあるため、 産学協業にとってはチャンスかもしれない。コロナ禍など社会情勢による生活様式の変化、 気候変動や地球環境汚染の深刻化、 デジタル化・AIの利用が進んだ第五次産業革命など、 新規事業や技術革新が今後益々重要となり、 企業側も変革を求められている。このようなときこそ企業は新たな技術・知識を必要とし、 大学の存在感が増してくる。産学協業の絶好のチャンスではなかろうか。

誤解のないように付け加えると、 国内の大学と企業との共同研究は、 件数・金額共に増加している4)。その上で、 尚イノベーション力が低いという汚名を払拭できるような活躍を本学会員に期待したいのである。最先端の研究成果を収めているアカデミアと産学官の連携があれば、 きっと可能であるに違いない。

1) 経済産業省 バイオ小委員会 報告書「バイオテクノロジーが拓く『第五次産業革命』」(2021年2月)

2) 農林水産省「緑の食料システム戦略」:

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html (2022/4/22).

3) 日本学術会議「学術の総合的発展と社会のイノベーションに資する研究資金制度のあり方に関する提言」(平成29年8月22日), p. 10:

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t248-3.pdf (2022/5/11).

4) 金間大介, 高野里紗:研究 技術 計画, 35, 339 (2020).

著者紹介 千葉大学(非常勤講師)、 STグローバル バイオ・ネット

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 6月 2022

生物工学会誌 第100巻 第6号

湯本 勳

毎年、大学に入学したばかりの1年生に2コマだけ講義を行っており、その一方で修士の学生さんにも何年かに一度集中講義を行っています。また、大学に在籍する海外からの留学生と一緒に研究を行っています。このようなスナップショットでのみ接している立場から学生さんに対する思いを記述させていただきます。

1年生の講義のテーマは「極限環境微生物学入門」であることから、講義の最後に「極限環境微生物に関する内容であればなんでもOKで、できるだけ自分の頭で考えたことがわかるようなレポートを作成してください」とお願いしています。こちらの意図は、頭を使って企画して独自の考えを書いてもらうことにあります。受け取ったレポートのうち、毎年10 %強は非常に興味深いものや後々まで印象に残っているものがあります。たとえば、講義で説明した核心部分を分かりやすく、より身近な例を使ってたとえ話に置き換えて説明しているものや、レポート以外の選択肢として簡単な設問に簡単に答えるという形式を提示していますが、それに対して講義の内容を含めたかなり詳細な解説を加えた解を作成したものなどがありました。印象に残るレポートを提出してくれた学生さんは講義の内容をよく理解し、レポートに上手に反映させていたことになります。モチベーションも高く、発想力も豊かな学生さんもいる中、素晴らしい個性が伸びるように誘導していくことは、重要なことだと考えています。

一方、修士の学生さんにも講義の終了後、同じような条件でレポートの提出をお願いしています。修士の学生さん達は皆それなりのベテランであることから、レポートのことを説明する際には「できるだけ自分の頭で考えたことが分かるようなレポートを作成してください」とはお願いしていません。このようなこともあってのことかもしれませんが、私にとって目を引くようなレポートの数は1年生の場合よりもかなり少ないのが現状です。修士の学生さんにとって私の講義やレポート提出に対する新鮮さはほとんど無く、単位をもらうために講義を受け身の姿勢で受け、仕方なくレポートを提出しているようにも見えます。こちらとしては、明らかにモチベーションの誘導に失敗しています。学生さん達の本当の実力を見るために、今後は修士の学生さんにはこちらの意図を十分説明するなど、嬉々として頭を使って取り組むための方策を考えなければならないと感じています。

最後に、海外から来る留学生の大学院生ですが、将来自立していかなければならない立場にいる意識が低いように感じられることが多いです。大学院では学部とは異なり「自分に合った良い問いを発見する能力」と「良い問いを解決する能力」や「トライ&エラーと思考を繰り返すサイクルにより可能性を少しずつ詰め、結果を手繰り寄せる能力」を伸ばすことが重要であることを分かってもらわなければならない場合が多いと感じています。プレゼン資料を見ると、得られたデータから何が言えるのかを考えやすいように情報整理をしたうえで、引き出せる事実は何なのかを真剣に考えた形跡はあまりみられないことが多く、自分で経験を深化させることの重要性や考えることは楽しいことをもっと分かってもらわなければならないと考えています。

大学に入学すると高校までとは異なり、さまざまな面で自由度が高まるわけですが、その自由度をうまく利用すれば独創性の高い「問い」を発見し、考える能力を養うことは可能だと思われます。それぞれの段階に応じたモチベーションの維持を通じて経験を深め、独力で「解」を発見する喜びを経験できるような頭の鍛え方を実践していくことが有意義な学生生活を送るために重要なのではないかと考えています。指導教官は学生との対話や研究に関する議論を通じて、学生が既成概念にとらわれず、答えが無いかもしれない「問い」に対しても嬉々として挑戦し、自らの夢や目標に向かって積極的に経験を重ねていくように誘導していかなければならないと考えています。

著者紹介 産業技術総合研究所(つくば第六事業所長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 5月 2022

生物工学会誌 第100巻 第5号

村田 幸作

新型コロナウイルス感染症は大学の教育と研究にも影を落とした。講義は専らオンラインであったと聞く。私の学生時代(1970年頃)と似ていなくもない。大学紛争の煽りを受けて講義も疎らになり、時にはキャンパスも封鎖された。そのため故郷で過ごすことが多かった。彼のニュートンもそうであったようだ。黒死病の流行で大学が閉鎖されたため故郷に帰った。ただ、彼はそこで重力の発見など重要な仕事をした。私は野良仕事をした。あれから50年、今、体力勝負の運命的な「巣篭り」の中にある。

その中で自分の研究を振り返ると、その内容は三つに集約される。有用物質(NADP、グルタチオン他)の生産、巨大物質(多糖、DNA)の輸送機構、およびそれらに関連するタンパク質の構造生物学である。その中にピカッと光る(と、自分が思っているだけの)発見が幾つかあった。二、三拾ってみる。NADP生産の研究では、ヒトのミトコンドリアに初めてNADキナーゼ(1980年に発見した細菌型酵素)を発見した1,2)。多糖輸送とタンパク質構造の研究では、鞭毛タンパク質フラジェリンは多糖アルギン酸の結合タンパク質であり、細菌の細胞表層に局在することを証明した3)。また、細菌に巨大物質を丸呑みする動物まがいの口を発見し、その口は他の細菌に移植できることも示した4)。独創的な研究を……、と意気込み、何か変わったことを意識して追い求めていた訳でもない。目的からはみ出たこれらの成果は、研究過程で偶然に行きついたものである。

中でも細菌の口の発見は偶然にして印象的であった。この細菌はアルギン酸を大の好物とする。しかし、細胞外でこれを細かく切る手段を持たない。生物は奥の手というか、容易には分からない策を秘めているものである。アルギン酸を食べる口を隠し持っていた5)。それだけではない。鞭毛を使ってアルギン酸の在りかを探り、身の周りにはフラジェリンをまとってアルギン酸をかき集めていた。細胞表層分子を動かして口を開け閉めし、アルギン酸を丸呑みしていたのである。どうしてもアルギン酸を食べたい!この一念が、私をしてこの口の発見に至らしめたのかもしれない。この真っすぐな意志が物質に介入し、化学反応を誘い出し、情報量を増やし、多くのタンパク質をリクルートしてこのシステムを創り上げたのかもしれない。そんな感じさえした。細胞には表と裏がありそうにも思える。アルギン酸とフラジェリンの密接な関係も気になる。この偶然の発見は、知識や論理の枠組みにも影響を及ぼし、新たな微生物学の途を模索する一つのアプローチになるかとも思えた。

しかし、セレンディピティと云う言葉が意味するかもしれないこうした偶然的な発見は、求めて求められるものではない。そこでは偶然を引き出し、偶然を見逃さない力が働いているのであろう。それは関連科学への広い関心力は元より、脳科学が示唆する“ぼんやり状態”での創造力のようなものまでも含むであろう。その意味に於いて、偶然はもはや偶然ではない。それはそのような力によって準備されたものである。育むべきは偶然の現象への敏い観察力と、たとえそれがノイズのようなものであろうとも、それを科学的に検証する意欲であることを実感させられる。

2021年、世界における日本の高頻度被引用論文数の占有率ランクは、2018年にはインドにも抜かれ、一桁から二桁に急落したと報じられた。こうした評価の意義はさておき、独創的な論文が減りつつあるのだろうか。

“どのような研究の中にもノーベル賞に値する現象が一つか二つはあるものだ”とも聞く。そうした偶然の現象に分け入り、独創的な面白い研究を展開したいものだ。コロナ禍の恩恵でもあろうか、そうしたことを運命的な「巣篭り」の中で考えている。後の祭りだが。

1) Ohashi, K. et al.: Nat. Commun., 3, 1248 (2012).

2) Murata, K.: Proc. Jpn. Acad., Ser. B Phys. Biol. Sci., 97, 479 (2021).

3) Maruyama, Y. et al.: Biochemistry, 47, 1393 (2008).

4) Aso, Y. et al.: Nat. Biotechnol., 24, 188 (2006).

5) Maruyama, Y. et al.: Structure, 23, 1643 (2015).

著者紹介 京都大学名誉教授、本会功労会員

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 4月 2022

生物工学会誌 第100巻 第4号

民谷 栄一

2022年を迎え 、新型コロナウイルスオミクロン株の大流行に世界中が再び悩まされる状況になった 。そのコロナ禍のため1年遅れで開催された昨年の東京オリンピックであったが 、筆者の年代になると前回の東京開催の1964年のことを思い出す 。筆者は当時小学生であり 、学校に導入されたばかりのカラーテレビを教室で見ながら日本人選手を応援した 。それから半世紀余りが過ぎたが 、その当時からライフスタイルは大きく変化した 。

今日 、ほぼ全員がPCやスマホを持ち 、インターネットを通じてさまざまな情報にいつでもアクセスができるようになり 、それを行動のベースとするような生活様式も一般的になってきている 。さらにAIも積極的に活用されるようになった 。これらのことは 、物理学や情報分野における科学技術の発展が基礎となっている 。1920年代に提案・確立された量子力学は 、今日のエレクトロニクス 、フォトニクスの基礎ともなり 、半導体を用いたトランジスタ(1948年)の発明 、半導体レーザーの開発(1970年) 、Intelによるマイクロプロセッサー(1971年) 、Apple社のPC(1977年) 、光ファイバー通信(1981年) 、インターネット標準化(1982年) 、携帯電話事業(1985年)へと展開された 。さらに 、iPhone(2007年) 、4G開始(2010年) 、AI AlphaGo(アルファ碁)(2016年) 、5G開始(2020年)と今日に至っている 。こうした怒涛の如く進展した情報技術が今日の我々の日常生活の基盤となっているのは言うまでもない 。

一方 、バイオサイエンス・テクノロジー分野においても華々しい進展があった 。従来の発酵などに代表されるオールドバイオテクノロジーから 、遺伝子(組換え技術1972年)やタンパク質(モノクロナール抗体1975年)など分子レベルでの設計や操作を可能としたニューバイオテクノロジーが生まれた 。新型コロナウイルスの診断で毎日ニュースにも出てくるPCR技術(1983年)やDNAシーケンシング技術(1977年)も開発された 。ファイザーやモデルナのワクチンで用いられているmRNAからタンパク質への翻訳に関しても1980年代に明らかとなっている 。筆者の専門とするバイオセンサー分野においても 、酵素センサー(1967年) 、ELISAイムノアッセイ(1971年) 、SPRバイオアッセイ(1986年) 、DNAチップ(1989年)などが開発された 。

以上のように 、この100年の間に人類史上において 、爆発的に科学技術が進展した 。人類史をホモサピエンス出現からとすれば数10万年の歴史があるといわれている 。その最後の100年というきわめて短い期間での出来事である 。もし 、100年前に生まれていたなら 、こうした科学技術の恩恵は受けられなかった事になる 。

今日のコロナ禍と100年前のスペイン風邪(1918–19年)はよく比較されている 。科学技術の観点から見ると 、100年前の状況は今日と相当に異なる 。スペイン風邪は 、その原因はインフルエンザA型であることが後になってわかるが 、その当時は 、ウイルスの存在自体まだ認知されていなかった 。

第1回ノーベル賞候補にもなった北里柴三郎は 、コッホの研究室で微生物学を学び 、破傷風菌の純粋培養に成功し 、抗毒素の発見や血清療法の開発などの大きな業績をあげた 。スペイン風邪の時にも原因を探ろうとしたが、ウイルスの発見には至らなかった 。その当時は光学顕微鏡では見えないウイルスの存在は確認できなかったためであろう 。1930年代になり電子顕微鏡が開発されると 、ウイルスを実像として目にすることができた 。電子顕微鏡に限らず 、計測技術の発展は科学の進歩に大きな貢献をした 。

ところで 、武漢から始まった新型コロナウイルス感染症の実体であるウイルスの塩基配列が 、Nature誌に報告された1) 。それによれば 、2019年12月26日に入院した患者の6日間の病状の変化を追跡すると同時に塩基配列を解析し 、論文原稿は2020年の1月7日には投稿された 。このように1–2週間程度でウイルスのゲノムが明らかにされている 。これには次世代シーケンサーや蓄積された遺伝子データーベースの貢献が大きい 。また 、その配列をもとにPCRのプライマーも設計され 、迅速診断を可能とした 。ワクチンもスペイン風邪の時はまだ開発されていなかった 。今日 、高い有効性を示すと報告されたファイザーやモデルナのワクチンはRNAを脂質膜に包括したものである 。このように 、科学技術の進展によりスペイン風邪の時とはまったく異なり 、病原体の原因を探り 、対処するための術を我々はいくつも手にしている 。

今日に生きる我々は 、こうした科学技術の恩恵をリアルタイムに受けていることを再認識するとともに 、さらなる発展のためには 、次世代を担う科学技術人材の育成を強力に推進すべきと思う次第である(2022年1月13日執筆) 。

1) Wu, F. et al.: Nature, 579, 265 (2020).

著者紹介

産業技術総合研究所 先端フォトニクス・バイオセンシング オープンイノベーションラボラトリ(ラボ長)

大阪大学 産業科学研究所(特任教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 3月 2022

生物工学会誌 第100巻 第3号

中濱 一雄

京都市の比叡山西麓に紅葉と霧島つつじで名高い曼殊院がある。門跡寺院であるため格式が高く、築地塀に5本の横線があるのはその証である。その境内に微生物を供養するための「菌塚」がある。

今から約40年前に、食品用・工業用酵素を製造・販売していた大和化成株式会社の取締役社長であった笠坊武夫氏は、社長退任を機に「人類のため多大な貢献をし、犠牲となった菌類に感謝し、また供養する」ため、菌塚を建てることを思い立った。菌塚の建立について相談を受けた発酵研究所の長谷川武治所長は、発酵研究所の理事で発酵・醸造学の世界的権威であった坂口謹一郎東京大学名誉教授を笠坊氏に紹介した。

菌塚は自然石の石碑で坂口名誉教授の揮毫による「菌塚」の題字が彫られている。1981年5月16日に菌塚の除幕法要が行われ、多くの関係者が参列した。その後、曼殊院では毎年5月に法要を行っていたが、知名度が低く、参列者は少なかった。

2013年5月に曼殊院の松景崇誓執事長から「久しぶりに多くの方に参列していただいて菌塚の法要をしたいので協力してほしい」との依頼があり、発酵研究所が全面的に協力することになった。2014年5月26日に33年ぶりに盛大な法要が執り行われ、雨天にもかかわらず、大学や企業の微生物研究者および京都大学の大学院生・学生を含めて約100名が参列した。法要の願主は菌塚を建立した笠坊武夫氏のご子息である笠坊俊行氏。法要は当院の藤 光賢門主の読経から始まり、参列者の焼香で滞りなく終了した。菌塚は微生物の「供養塚」であるが、この下に枯草菌の遺灰が納められていることから「お墓」でもある。

このようなものは外国にはない。おそらく欧米人には理解できないであろう。これは次のような宗教観の違いによるものと思われる。日本では古来「万物に魂が宿る」とあるように、すべての生き物には人と同じく命があると考えてきた。この生き物には、当然、微生物も含まれる。一方、キリスト教の聖典である旧約聖書の創世記に「すべての草、すべての木、すべての生きて動くものはあなたがたの食物となろう」とあるように、欧米では「人間以外の生き物は人間のためにある」と考えるので、これらを供養することはあり得ない。同じ創世記のモーセの十戒には「あなたは殺してはならない」とあるが、これは「人を殺してはならない」という意味である。一方、我が国の支配的な宗教である仏教の五戒にある「不殺生戒」では、あらゆる生き物を殺してはいけない。この生き物とは、人間は当然のこととして、動物、植物および微生物も含まれる。

このようにモーセの十戒よりも仏教の五戒のほうが厳格に思える。しかし、人間が生きていくためには、生き物である動物、植物、微生物を食べることは避けられない。五戒は「これらの生き物を食べる(殺す)ことはやむを得ないが、そのかわり、これらに対して贖罪の思いをこめて感謝することが大切である」と教える。五戒の「不殺生戒」の意味を理解すると、菌塚が建立された趣意がよくわかる。私たちは納豆や漬物を食べることによって、枯草菌や乳酸菌を殺すことになる。醸造や発酵工業では、発酵生産が終わると殺菌・滅菌する。微生物を扱う大学の研究室では、実験後には微生物をオートクレーブで滅菌することが義務付けられている。このように、食品、生産、研究など人類にたいへん役に立ち、犠牲となった微生物に感謝するために、この菌塚がある。京都大学では発酵関係の講義で菌塚について説明し、大学院生・学生に参拝させている。素晴らしいことである。

微生物を扱う研究者には、「よい研究ができるのは微生物のお蔭である。ありがたい」と微生物に感謝するとともに、研究で得られた貴重な微生物株を死滅させないよう大切に保存することを心掛けていただきたい。微生物をこよなく愛し、大切にしてほしい。

著者紹介 公益財団法人発酵研究所(理事長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

FAQ,新着情報

Published by 学会事務局 on 25 2月 2022

生物工学会誌 第100巻 第2号

東 雅之

大阪市立大学工学研究科の東です。所属につきましては現在大阪府立大学との統合の準備を進めており、2022年4月には大阪公立大学として開学予定です。実現すれば学生数約1万6千人規模の公立総合大学となります。新大学におきましても引き続きご指導よろしくお願い致します。巻頭言のお話を頂き、大学の小さな研究室で長年研究しているだけですので躊躇しましたが、稀にはそのような立場からの話があっても良いかと開き直りお引き受けさせていただきました。

これまでの一会員としての日本生物工学会での活動を振り返りますと、年次大会を研究室の主要な発表の場として利用し、学生さんには研究室所属期間中に少なくとも1回は発表するように指導しています。今はコロナ禍ということで懇親会は開催されていませんが、醸造メーカーなどで開催される醗酵学懇話会に毎年学生さんを連れて行き、お酒を飲みながら楽しんできました。『生物工学会誌』のバイオミディアにも長年お世話になっており、大学院講義での学生の調査発表に利用しています。また、JABEE特別部会や研究部会において諸先生方と交流させていただき、年会費11,000円で十分元をとり楽しんでいます(小研究室なのであまり他学会に浮気できないという事情もあります)。関西地区では発酵(生物工学)野球大会が行われ、学会でお馴染みの大学関係者の皆様とも交流させていただいています。台風やコロナ禍の影響でしばらく開催できず、直近の大会で優勝してから長年優勝カップを研究室に置いています。再開を楽しみにしています。

少し研究室の話にも踏み込みますと、運営資金は毎年の悩みで、大型資金は難関ですので、小口資金を複数集めながらの運営で何とか凌ぐことを長年続け、修士課程の学生さんを中心に研究を回しています。研究室では微生物の細胞表層構造に着目し、それらの改変による工学的応用を目指しています。最近では、酵母の表層に化学修飾を加えた機能性材料を開発し1)、その応用を目論んでいます。それに関連してということもありますが、毎週行われる雑誌会でリチウム硫黄電池に酵母を活用するという論文の紹介がありました2)。リチウム硫黄電池は二次電池であるリチウムイオン電池の後継として注目を集めています。負極と正極に各々金属リチウムと硫黄を利用するリチウム硫黄電池は、大容量かつ低コストという面で期待される一方で、多硫化リチウムが電解液に溶け出し電池寿命が短くなるという課題があります。その解決に向けて、マンガンを吸着させた酵母を水熱・焼成処理し炭化して、セパレータのコーティング剤に活用しようとする内容でした。まだ検討段階の内容ですが、酵母を炭素の殻にして最新の二次電池に利用しようという発想が、酵母=エタノール発酵のイメージから抜け出せない人間には新鮮でした。対象を大きくは変えずに視点を変えて新たな土俵を見いだすやり方は、小研究室にとっては必須の作戦で、もっと頭を柔軟にということを考えさせられました。優秀な学生さんのお陰です。研究室の安定した運営、特に修士課程の学生さんが中心の研究室では、研究に魅力を感じている学生さんが集まってくれる研究室の空気感の維持が何よりも重要と思っています。当たり前のようで難しいところです。

学会においても、集まってみたくなる、少し楽しみにしているような空気感のある活動があると思います。国内の学会で会員減が続く中で、個人的には、忙しい中でも会員を継続する一線と思います。その辺りを大切にすることで、学会をうまく活用する仲間が増え、お酒好きの仲間ももっと増え、日本生物工学会が益々活性化することを祈願しています。

1) Ojima, Y. et al.: Sci. Rep., 9, 225 (2019).

2) Feng, G. et al.: J. Alloys Compd., 817, 152723 (2020).

著者紹介 大阪市立大学大学院工学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2022

生物工学会誌 第100巻 第1号

会長 福﨑 英一郎

我々の学会は、工学に軸足をおき、バイオテクノロジーの発展の一翼を担いながら、2022年に学会創立100周年を迎えます。その節目に学会長を務めることの責任の重さを痛感しております。何とか学会員各位の思い出に残る、素敵でかつ今後のさらなる学会発展の一助となるように100周年事業を成功させたいと願っています。学会員の皆様のご協力、ご支援を期待する所存です。最初に100周年に向けた覚悟とお願いを申し上げた上で、ポスト100周年において生物工学会が進むべき道についての個人的な所感を述べたいと思います。

さて、みなさんご存知のように我々の学会は、1923年に創立された大阪醸造学会をルーツとしています。当時は国税に占める酒税の割合がきわめて高かったこともあり、醸造技術(特に清酒醸造技術)を発展させることが国益に資することであり、我々の先輩達の使命感も如何に大きかっただろうと思います。第二次世界大戦後、研究対象として抗生物質発酵、アミノ酸発酵、核酸発酵などの非アルコール性発酵の重要さが増すにつれ、我々の学会の研究課題は微生物を用いた有用物質生産に広がりを見せました。そして、学会創立40周年を迎えた1962年に日本醱酵工学会と改称しました。さらに前世紀末のバイオテクノロジーの革命的発展を受けて、学会創立70周年の1992年に日本生物工学会と改称し、現在にいたっております。

酒造りの技術研究集団が100年かけて、生物アクティビティーの有効利用の最大化研究を行うまでに発展したと言えます。研究対象は、微生物から動植物まで広がり、酵素や遺伝子、タンパク質、代謝物の網羅的解析も視野にいれる広大な研究領域をカバーするにいたっております。学会の研究範囲が広がるということは、当該学会のコアコンピタンスの一般性と拡張性が期待されたからに他なりません。ただ学会員数の漸減の中での急速な研究範囲拡大は、局地的に見れば研究者層の薄さを露呈する一因になりかねません。また、急速な技術の発展に伴う研究必要経費の増大は、若手研究者から、研究室を主宰するシニアまでも苦しめる要因となっています。生物工学という学問は、「社会ニーズにバイオテクノロジーで応えるサービスサイエンス」と考えることができますが、応用を志向する研究分野で高額研究費を得ようとすれば、社会実装を強く意識した研究計画にならざるをえません。「バックキャスティング」という言葉に悩んでいる研究者が如何に多いことでしょうか?ある著名な計量経済学者が「絶対成功する研究などそう多く無い。『選択と集中』よりも、『ばらまき』の方が期待値は高い」と発言されていました。奇しくも我々が若手と呼ばれた当時は、研究者に対しては短期的成果を求めない大らかな雰囲気があったと思います。優秀な研究者が世界中から集まる米国では、継続性よりもチャンスの平等を優先し、競争により優秀な研究者を選りすぐることができるのでしょう。ただし、激しい競争の敗者に対する復活戦も用意されていると聞きます。

しかしながら、資源や場所や言語の制限がある日本に同様のことが成り立つとは到底思えません。「選択と集中」「競争原理」が本当に日本の科学技術発展のための最良のシステムかはデータに基づき検証する必要があると思います。さて、日本は少子高齢化が進みますが、アジアでは発展を続ける国が沢山あります。それらの国々と対等の関係でWin-winの協業が今後一層必要になってくると思います。そのために必要な国際化も100周年を契機になお一層進めていきたいと思います。

最後に、数年前、小職が尊敬する先生が英国ケンブリッジ大学の旧友と会われたときの会話についてお話したいと思います。私の先輩は、「日本では、最近、大学を良くするために様々な改革を行っている。ケンブリッジ大学はどのような改革を試みているのか?」と尋ねたそうです。それに対してケンブリッジ大学の先生は「ケンブリッジ大学のシステムは基本的には数百年間変わっていない。しかし、世界中から優秀な人材を集めているし、研究力も落ちていない。日本は改革によって何が良くなったのですか?」と問い返したそうです。英国が良くて日本が悪いと短絡するつもりは毛頭ありませんが、考えさせられました。「変化こそチャンス」と良く言います。ただ、「変えるべきでないことを変えない見識」「変わるべきでないときに変わらない勇気」も重要だと思います。以上雑駁ですが、巻頭言とさせていただきます。

著者紹介

大阪大学大学院工学研究科(教授)

大阪大学先導的学際研究機構産業バイオイニシアティブ研究部門(部門長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 12月 2021

生物工学会誌 第99巻 第12号

橋本 篤

新型コロナ感染症が世界中で猛威を振るい、我々のほとんどの活動に深刻な影響を及ぼしている。それは、教育・研究活動も例外ではなく、大学教員である我々の日常も大きく変化した。大学教員としての職務は教育と研究、それに管理・運営などであるが、どの業務においても、人と人との接触頻度を下げる工夫がなされるようになった。その特徴的なものの一つがオンライン会議システムの普及である。オンライン会議システムは以前から存在しており、海外の研究者とのやりとりなどに関してはこれまでも利用されていた。しかしながら、オンライン会議システムが学内外における日常的な会議や授業などにおいて頻繁に使用されるようになったのは、コロナ禍以降といえる。このように、我々はコロナ禍をきっかけとして、これまであまり意識してこなかった事柄を無理することなく省けることに気付いた。大学の授業においても、必ずしも対面で行う必要がなく、むしろオンライン(オンデマンド)形式を活用した方が適した特性の授業もあった。

情報伝達・交換などの側面だけを考えると、移動時間や設備の利用料を節約することは効率的で便利ではあるが、物足りなさを感じるのも事実である。昭和のアナログ人間であるために感じる部分は多々あるかもしれないが、それだけではないとも思う。コロナ禍において、我々はこれまでの無駄に気付いた一方で、効率的な側面からの「無駄」の重要性を感じることができたのではないか。学生たちは巧みにオンライン授業を活用しているが、やはりキャンパスライフを望んでいる。現在、会議や授業などだけではなく、さまざまな事柄がデジタル化され、利便性が向上している。私自身も食・農分野における情報化に関わる研究を進めている。マスコミでもDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が躍っている。しかしながら、DXとは、ITにより人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念であるので、単純なデジタルシフトではないはずである。

ところで、欧州連合(EU)の「欧州グリーンディール(European Green Deal)」の取組みは、EUからの温室効果ガスの排出を実質ゼロにするとともに、経済や生産・消費活動を地球と調和させ、人々のために機能させることで温室効果ガス排出量の削減に努める一方、雇用創出とイノベーション促進することを目指している。また、現在ではSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)という単語を耳にしない日がないほどである。私の研究と関係する食・農分野においても、日本の農林水産省が「みどりの食料システム戦略~食料・農林水産産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現~」を発表している。どれも問題を抱えているのは確かだと思うが、多面的な意味で「持続性(sustainability)」がキーワードとなっている。

大学教員の本務である教育・研究に関して持続性は重要であるとともに、研究遂行の上でも欠かせない概念のひとつとなっている。しかしながら、見かけ上の効率化が求められることが多く、評価にも入ってきている。これまでの自分の研究活動に目を向けてみると、最短距離よりも筋の良さに主眼を置いた場合の方が、その後の研究活動に役立っていると思われる。最近はそのようなことを無駄と考えられることが多いが、極限まで無駄を省くと目の先のことしか考えなくなり、結果として脆弱性が増すのではないだろうか。コロナ禍は日常生活から研究活動までさまざまなベクトルから無駄ではなく、ゆとりの重要性について考える機会を与えてくれた。我々は、この機会を「無駄」にせず、教育・研究活動のみならず日常生活においても効率の意味を再考する時ではないかと考える。

著者紹介 三重大学大学院生物資源学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 11月 2021

生物工学会誌 第99巻 第11号

尾関 健二

麹菌研究と初めて出会ったのは、24歳の時に日本酒メーカーの研究所で「乾燥麹」のテーマを貰ってからである。麹の酵素活性を毎日のように測定し、酸性カルボキシペプチダーゼ活性をニンヒドリン反応後、比色法で定量するのだが、当時は手袋もなく指先が紫色になり、毎日の通勤電車で他の乗客に気づかれないようにしていた記憶が残っている。この研究は、今だから話しても問題ないと思うが、アメリカ工場で「乾燥麹」にして日本に輸入し、日本酒造りのコストダウンにつなげようというものであった。しかしながら、当時の食糧管理法に触れる可能性あるということでこのストーリーはストップになった。その後、国内の醸造資材メーカーが「乾燥麹」を商品とし、意味のある研究だったと気が付いた。

35歳から2.5年間、当時東京にあった国税庁醸造試験所(現酒類総合研究所)に出向し、麹菌の分子育種技術を勉強する機会に恵まれた。ここでの経験については、研究やその成果よりも、各先生や、同じく醸造メーカーからの出向者、研修生の方々との人脈づくりの印象が深い(他の役割も担っていたが)。当時は所属先の日本酒メーカーにも基礎・応用の研究をする余裕があり、出向から戻った後には「麹菌の遺伝子研究」分野を立ち上げた。麹菌のAMA1配列を利用したショットガンクローニング、有用なプロモーターの取得などが可能であることを実した。このショットガン方式は別の日本酒メーカーに技術を教え、麹菌の優性マーカー系の実用化として引き継がれているが、まだまだ各種展開があり得るところかと考える。

47歳の時、大変お世話になった日本酒メーカーを辞め、金沢工業大学のゲノム生物工学研究所に転籍した。まさに麹菌の菌糸が結んでくれたような、不思議な縁で新たな麹菌研究の場に出会うことができた。この大学初のバイオ学科の設立に際し、教育体制の構築と研究所での研究の立ち上げに忙しい毎日で、さしたる実績も上げられないまま数年があっという間に過ぎた。ようやく、バイオ学科の3期生目の卒論として「日本酒のα-エチルグルコシド」を発酵で高めるテーマに取り組む余裕ができた。麹菌研究では恩恵もたくさん受けているが、痛い目にも遭っている。その一番の例は、あるコーヒーメーカーとの取組みの中で起きた。麹菌のDNAマイクロアレイ解析により、アクリルアミドで誘導された49の遺伝子を、アクリルアミド分解能を持つアミダーゼ候補遺伝子として選別した。DNAマイクロアレイ解析で発現量がもっとも増加した2つのアミダーゼ候補遺伝子について、それぞれの高発現麹菌を育種したが、いずれも分解能に変化がなかった。他方、両候補遺伝子を破壊するとアクリルアミド分解能が低下することが判明し、その後の解析から、この2つの候補遺伝子は1つのORFを形成していることが判明した。この確認には、実に2年間も時間を余分に費やすこととなった。

60歳になったころから、研究が朝日新聞の教育の紙面で取り上げられるようになった。同時に、地元の偉人である高峰譲吉博士にちなんで行われていた、麹菌を利活用する実験を、大学生から地元の小中学生に教える(お手伝いする)役割を担うようになり、麹菌研究により一層ハマった感がある。麹菌の一番複雑な並行複発酵物である「日本酒」と、一番単純な発酵物である「甘酒」の機能性を研究しつつ、これまでの40年以上にわたる麹菌研究をもう少し続けながら、後継者を育て、日本酒復権や甘酒のステータスを高めるなどのテーマに取り組みたいと考えている。麹菌が固体培養の特殊な環境で菌糸を伸ばしながら有用物質を生産する如く、その産物の研究はまだまだ可能性があると確信している。

著者紹介 金沢工業大学 バイオ・化学部 応用バイオ学科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 10月 2021

生物工学会誌 第99巻 第10号

後藤 雅宏

今年は沖縄の大会参加を楽しみにしていたが、それも叶わなかった。正直、新型コロナ感染症(以下コロナ)の影響がここまで長期に及ぶとは予測していなかった。2020年の4月7日の緊急事態宣言以来、オンライン会議が定着し、今や誰しも3大Webツール(Zoom、Teams、WebEx)を使いこなす時代になってきた。

コロナがもたらした半ば強制的なIT改革は、今世紀最大の変革をもたらしたと言えるのではないだろうか。おそらく、コロナが収束しても元の形には完全に戻らないことは予想に難くない。今後は対面とオンラインの相互補完による新しい学会モデルが構築される可能性が高いと考えられる。

さて、振り返ってみると、コロナ収束のためには、ワクチン接種が一番の鍵だったことになる。ワクチンとは、病原体の特徴を前もって体の免疫システムに記憶させるものである。うまく記憶させることができれば、体内に危険ウイルスが侵入してきた時に、その記憶を基にウイルスを攻撃する抗体を作り出すことができる。

ワクチンには、以前から弱毒化および不活化したワクチンが用いられてきた。コロナワクチンの内、中国製の2つのワクチンはこの旧来型の不活化ワクチンである。日頃身近なインフルエンザのワクチンが代表的な不活化ワクチンであり、その予防効果は40~60 %と言われている。日本でもKMバイオロジクス社

(旧化血研)はこの不活化の手法でコロナのワクチン開発を進めている。

一方、現在コロナワクチンの主流は、次世代型ワクチンと言われるメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンである。従来、RNAは分解されやすく、実用化はとても困難とみられてきた。しかし、そのmRNAの炎症性を低下させタンパク質の変換効率を飛躍的に改善し実用化にこぎつけた技術が、“ウリジン”の“シュードウリジン”変換のアイデアである。この技術の提案者は、本年4号の巻頭言1)でも広島大学の黒田先生が記されているように、ハンガリー出身の女性研究員カタリン・カリコ博士である。同氏のインタビューを収録した2021年5月27日にNHKで放映された“新型コロナ世界からの報告”の中で、この発明は、2005年彼女がペンシルベニア大にいた当時、同大のドリュー・ワイスマン教授との共同研究の成果と報告されている。この2人が、まさに今年のノーベル医学生理学賞の最有力候補であることは間違いない(本稿が掲載された頃にはその答えが出ていると思われる)。多くの研究者がその可能性に気づかない中、ドイツのBioNTech社は、この技術に注目しカリコ博士を2013年に副社長として迎え入れている。同社は、この技術を基にファイザーと2018年にインフルエンザのmRNAワクチン開発に着手したが、その後、この技術はコロナワクチン開発に転用されたと考えられる。今回の鍵となる“シュードウリジン”に関しては、2013年の本誌5号のバイオミディア2)に冨川千恵氏の解説記事がある。米国のモデルナも基本的には同じ原理のmRNAワクチンである。一方、英国のアストラゼネカ社のワクチンは、同じ次世代型ワクチンでもウイルスベクター型のワクチンであり、その仕組みが少し異なる。

日本のワクチン開発は遅れを取っているが、その主な原因は、臨床試験の困難さにある。臨床試験では、ワクチン投与群と偽薬(プラセボ)群との有効性比較データが必須となるが、現在の日本の状況下でプラセボ群を確保することは容易ではなく、薬事申請の大きな障害となっている。

最後に、ワクチン接種の副作用に触れておきたい。ワクチン接種の副作用について、若い女性の方がその割合が高いことが報告されている。その原因は明らかにされていないが、一説には化粧品に含まれているPEG(ポリエチレングリコール)の影響が疑われている(まだ、科学的に実証された例はない)。私達は、2016年からフランスの大手化粧品メーカーC社との共同研究を開始した。その際、研究所トップのM氏から、当社ではPEG系界面活性剤が免疫系に影響を及ぼす疑いがあるため、PEGの使用は禁止されていますとの説明を受けた。個人的には、C社の高級化粧品しか使用していない女性群のデータを検証してみたいと思っている。

1) 黒田章夫:生物工学、99, 161 (2021).

2) 冨川千恵:生物工学、91, 259 (2013).

著者紹介 九州大学大学院工学研究院(主幹教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2021

生物工学会誌 第99巻 第9号

金森 敏幸

あちらこちらで書いているが、19世紀は化学の時代、20世紀は物理の時代で、21世紀はバイオの時代だそうである。このレトリックは、化学が物理(主に量子力学と熱力学)で説明できるようになったのと同様に、複雑な生命現象も化学や物理で説明できるようになった、と捉えることができる。一方で、そういった、いわば還元主義に対するアンチ・テーゼとして自然現象を複雑系として扱おうとする研究が半世紀ほど前に盛んになったが、その対象の最たるものが生命であって、少し前に福岡伸一先生がこの視点を再度取り上げて、『世界は分けてもわからない』(講談社現代新書、2009年)などの一般図書が話題になった。

○○の時代云々は、勃興する産業分野と対応すると考えることができる。言うまでもなく、製造業は科学技術によって成り立つので、新しい産業は新しい科学技術によって生み出される。筆者の印象では、確かに1990年頃から、化学、材料、機械、電子などの化学と物理によって成熟した産業分野の企業がバイオ分野への進出をより積極的に検討するようになった。本学会は日本生物「工学」会であって、工学の存在意義の第一と筆者が考える「社会への実装」の観点から、今こそ、その意義が問われているのではないだろうか。

筆者はこれまでの経歴、あるいは、現所属のミッションから、どうしても社会実装の点から研究開発を考えてしまう。悲しいかな、純粋に知的好奇心から研究開発に取り込むという素養・能力がないとも言える。

なので、筆者の意見は少し偏っているであろうことを認識しつつ、バイオの研究成果をどうしたら産業に結びつけられるか、について、少し愚考を開陳させていただきたい。

機械や電子部品、材料などの無生物製品と、バイオが対象とする生物製品との大きな違いは、前者が均質・同一を保証できるのに対して、後者はきわめて多様である(均質・同一は期待できない)ということであろう。

バイオの研究成果の社会実装先の一つである医薬品については、世界中でprecision medicineに向かっていることは衆知である。たとえば、iPS細胞が樹立された頃に提唱された、患者さんの体細胞からiPS細胞を経て「その患者さんの」疾患モデルを樹立し、それによって最適な治療法(治療薬のみならず、放射線治療なども含め)を見つけ出すというストーリーが、時間的にも費用面でもSFでなくなりつつある。

均質・同一の製品でのビジネスモデルは少品種・大量生産、およびそれによるコストダウンに立脚する。一方で、バイオ製品は超多品種・少量生産が前提であり、当然コスト高にはなるが、販売戦略上、価格には限度がある。つまり、バイオ製品は、基本的に小商いである。他分野の企業がバイオ分野への進出を検討し始めた頃、多くの企業の皆様と意見交換の場を持たせていただいたが、その際彼らの多くがバイオ分野に抱いていた印象は、ハイリスク・ハイリターン(代表例はブロックバスター医薬品)であって、当時世界的に珍しい成長を遂げていた新興バイオ企業のインビトロジェンの事業内容を例に取って、バイオ分野の特徴、すなわち、超多品種・少量生産、小商いについてご説明した。この特徴は本質的な問題ではあるが、少なくとも米国では、アカデミアの研究成果をスピンアウトベンチャーで製品化し、ヘルスケアあるいはバイオ製品の大手企業(たとえば、ベクトン・ディッキンソンやサーモフィッシャー)にM&Aされるという形で社会実装されるスキームが確立されている。一方我が国では、米国ほどM&Aは盛んではないし、四半世紀ほど前に話題になった「社内起業」が大成功を収めていると筆者は聞かない。また、経済産業省が掲げた「大学発ベンチャー1000社計画」が有効に機能したかどうか、検証してみる必要があるだろう。いずれにしても、本質的に小商いにしかならないバイオの研究開発成果を社会実装する「仕組み」こそが、バイオの時代を花開かせる鍵だと考えている。

学問としての生物工学を深化させるために、還元主義が良いのか、俯瞰的、あるいは構成論的アプローチが良いのか等々、浅学な筆者には分からないが、「工学」の意義が「社会実装」にあるとしたら、深掘りばかりではなく、どうしたら社会実装できるのか?という議論も必要ではないか、と考えている。

著者紹介 国立研究開発法人産業技術総合研究所細胞分子工学研究部門(招聘研究員)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 8月 2021

生物工学会誌 第99巻 第8号

鈴木 徹

2011年の内閣府による「高齢者の経済生活に関する意識調査」によれば、60歳以上の高齢者が優先的にお金を使いたい項目は、一位が健康維持や医療介護、二位が旅行、三位が子や孫のための支出であった。なるほど、近年の健康科学=長寿科学は最大多数である高齢者のニーズを正確に捉えている。政府のGoToキャンペーンも、辛口批評家たちが批判するよりずっと的を射た政策だとも言える。2020年の時点で国内の健康産業の規模は26兆円、GDPの約5 %で、10年後には37兆円になると予測されている。長寿科学はこれから益々の発展が期待される。健康長寿は全人類のアプリオリな願望だから。

しかし、生物学者の端くれとして冷静に考えると、人間以外にこれほど長寿を希求する種はいないことに気付く。種が維持され、あるいは発展していくために繁殖し、次世代を確実に残せない種は絶滅し淘汰される。寿命は、そのために最適な長さに自ずと収斂していく。たとえば、鮭は数年間の海洋生活の後、生まれた川を遡上し、産卵・受精の直後にすべて死ぬ。植物は基本的にクローナルな増殖が可能であるが、環境によっては毎年種を作り枯れていく一年草と言う戦略を選ぶ種もある。

ヒトにもっとも近いチンパンジーのメスは、死の直前まで排卵があり出産が可能であるそうだ。つまり、ヒトという種は「おばあさん(+おじいさん)」という、孫の世代の養育に特化した新たな生の在り方を、進化のうえで獲得したのである。ほとんどの女性は、生後15年以内に初潮を迎える。そして、妊娠・出産・子育てで15年。その後、孫の養育と子世代のサポートに15年。

織田信長は、桶狭間の戦の折「人間五十年、下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり」と謡ったが、当時の結婚年齢は15歳。明治期には20歳で成人し結婚、寿命は60歳位。1970年代は25歳までに結婚し、75歳が寿命。現在は30歳が結婚適齢期で女性の平均寿命が89歳。人生は、幼年期、子育て期、孫育て期を経て寿命となる。結婚適齢期と寿命には1:3の法則があるようだ。

ところで、結婚と寿命のどちらが関係性を支配しているかというと寿命の方であろう。童謡「赤とんぼ」の歌詞には「十五で姉やは嫁に行き」とあるが現在ではこれは違法。今の親世代の感覚では、子供が大学卒業後すぐに結婚したいと言えば「少し早いのでは」と嗜める。若者を幼弱化させ自立を妨げているのは親世代。子供の結婚と出産が早すぎると親の老年期に自分の生きる目的がなくなってしまうから。

が、もしこれ以上寿命が伸びると女性の適齢期が出産可能年齢を越えてしまう。現に日本の出生数は1950年には約240万人であったのが、2000年には120万人に半減している。日本人はすでに絶滅危惧種だそうだ。対処法は、早い出産を奨励すること、つまり1:3の呪縛を解き放つことである。具体例として、フランスのように出産と育児に対して公的扶助をして早く子供を産む方が寧ろ有利になるようにする。婚姻に拘る必要もない。出産と子育てをした後でも高等教育が受けられるよう大学も企業も変わる。いや、それ

以上に出産年齢×3以降の新たな人生の役割を創出するべきか。“1:4”の新しい人類の誕生である。健康科学、社会制度、政治、哲学、宗教すべてを総動員し、国やコミュニティごとにさまざまな可能性に挑戦することが必要であろう。多くの失敗の中から数十年かけて新しい次の千年を生き抜くためのライフスタイルを見つけられれば未来は明るい……多分。しかし、最近ではこういった発想は人権問題と受け取られ、きついバッシングを受け、政治の世界ではタブーとなってしまった。