Published by 学会事務局 on 05 3月 2025

公益社団法人日本生物工学会

会員各位

2026年(令和8年)6月29日(月)~7月2日(木)に神戸国際会議場にて、The 20th International Biotechnology Symposium and Exhibition(IBS 2026)が開催される運びとなりました。

⇒詳しくはこちら

皆様のIBS2026開催へのご協力およびご参加を何卒宜しくお願い申し上げます。

- 日時: 2026年(令和8年)6月29日(月)~7月2日(木)

- 場所: 神戸国際会議場(兵庫県神戸市中央区港島中町)

問合せ先

IBS2026 大会運営事務局 (株)エー・イー企画 内

TEL:03-3230-2744 E-mail:

新着情報,関連団体行事

Published by 学会事務局 on 04 7月 2025

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 140, No. 2(2025年8月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

ScienceDirect 最新号アラートの設定方法

ScienceDirectでユーザー登録をするとJBBの最新号アラート(掲載記事へのリンク付き目次)をメールで受信することができます。

⇒詳しくはこちら

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 04 7月 2025

- 趣旨:

うま味研究会では、基本味である“うま味”の科学的研究に対して助成を行っており、特に若手研究者を支援したいと考えております。

- 研究分野:

- うま味に関する基礎研究:うま味の感知や受容機構の解明等を対象とした研究。生理学、分子生物学、神経科学など。

- うま味に関する応用研究1(生体機能) :うま味物質の摂取が生体にもたらす効果や機能等を対象とした研究。栄養学、食品機能学など。

- うま味に関する応用研究2(食品科学):うま味物質の食品中での挙動あるいは役割等を対象とした研究。食品科学、食品工学など。

※特に、ヒトの母乳に遊離グルタミン酸が多く含まれることの意義の解明等に寄与する研究、「減塩におけるうま味物質の役割」という課題に対して新しい科学的知見を加えることが期待できる研究を募集いたします。

研究テーマが、基本味である“うま味”または“うま味物質(うま味候補物質、うま味増強物質)”に関するもの。

研究の視点、方法が独創的なものであり、その成果が「うま味の特性」、「おいしさや健康におけるうま味、または、うま味物質の役割」、「うま味物質が引き出す生体調節機能」 という課題に対して新しい科学的知見を加え、食に関する学際的研究の発展に貢献することが期待できるもの。

- 研究期間: 2026年1月1日から2年間

- 採択件数と助成額:採択件数 5件 助成額 1件あたり総額100万円程度。研究の具体的内容、規模等に応じて決定。

※当研究会のうま味研究助成金は、研究テーマに基づいた研究遂行に必要な費用と限定しており、大学や所属研究機関へ支払うオーバーヘッドに充当することは想定しておりません。あらかじめご了承ください。

- 応募資格:

日本国内の大学・大学院大学あるいはそれと同等の研究機関に所属する研究者。学部生・大学院生の場合には事前に指導教員と事務局に相談の上、指導教員の名前も併記頂きご応募ください。

- 応募方法: うま味研究会ホームページ(https://www.srut.org/subsidize/saboutline/)をご覧ください。

- 応募締切日: 2025年10月31日(金)必着

- 問合せ先:

うま味研究会事務局

E-mail:

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 04 7月 2025

従来の薬とは異なり、がん細胞のエピジェネティクスに変化を与えて抗がん効果を発揮する触媒を開発した。 ゼロから取り組み、世界的にも例の無い「触媒医療」の革新性と未来を探る!!

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 04 7月 2025

近年、生物学と工学の境界領域で革新的な技術が次々と誕生し、新たな可能性を切り拓いている。本勉強会では、異種ゲノムや細胞の共創に挑戦する最前線研究を紹介する。食料・医薬品生産の未来を変革し、新たな産業の創出に寄与する可能性を探りたい。

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 04 7月 2025

近年、未利用の植物資源や遺伝資源に注目が集まり、それらをデータ技術と 融合させることで、新たな産業の可能性が広がっている。本セミナーでは、多角的な視点から、資源の潜在力を最大限に引き出し、新たな価値を創造するための取り組みについて議論を深め、幅広い分野の皆様にとって、最新の知見とネットワーキングの機会を提供する場となることを目指します。

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 02 7月 2025

- 募集人員:教授 1名

- 専門分野:化学分野・合成生物学

工学研究科は、2026(令和8)年4月より現行の6専攻から1専攻6分野に変わります。

⇒パンフレットPDF

- 詳細URL:https://www.eng.u-hyogo.ac.jp/coorporate_genral/public/koubo/

- 採用予定:2026年4月1日(水)

- 応募締切日:2025年8月31日(日)必着(メール提出)

- 書類提出・問合せ先:

〒671-2280 兵庫県姫路市書写2167

兵庫県立大学大学院工学研究科 応用化学専攻 専攻長 武尾 正弘

E-mail:

Tel:079-267-4893(直通)

タイトルを「(第282号)化学分野教授 応募」とし、全ての提出書類を1つのPDFファイルにまとめて上記問い合わせメールアドレスに送付して下さい。

NII file senderなどのファイル転送サービスを利用する場合、セキュリティの確保は応募者自身でお願いします。

人事公募,新着情報

Published by 支部:関西 on 02 7月 2025

第124回を迎える醗酵学懇話会を下記の通り開催いたします。今回は、2010年に開催された第98回以来の奈良市での開催となります。近隣の発酵関連の企業様のご協力のもと見学会を企画しております。時間の都合上、見学会の後にセミナーを実施するプログラムとなります。伝統的な発酵にまつわる話題から最先端のトピックまで各界の著名な先生方からご講演いただく予定です。懇親会も開催しますので、皆様のご参加を是非お待ちしております。

- 日時:2025年8月25日(月)12:45~19:30(予定)

《見学会》12:45~15:00(移動時間を含む)

《講演会》15:15~17:45

《懇親会》18:00~19:30

- 場所:

《会場》奈良公園バスターミナル(〒630-8213 奈良県奈良市登大路町76)

講演会:奈良公園バスターミナル内レクチャーホール

懇親会:奈良公園バスターミナル内情報広場

《見学会》近隣の発酵関連の会社(徒歩10~15分)

3グループに分かれて徒歩で各見学先へ移動:各人1社のみ

(今西清兵衛商店:日本酒、Golden Rabbit Beer:クラフトビール、奈良屋本店:奈良漬)

- プログラム:

12:15~ 受付

12:45~15:00 企業見学

15:15~15:20 開式の辞………蓮沼 誠久(関西支部支部長 / 神戸大学先端バイオ工学研究センター)

15:20~15:35

「奈良オリジナル酵母の単離・育種とクラフトビール醸造への応用」

………高木 博史(奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構)

国内には700ヶ所を超えるビールの醸造所があり、多種多様なクラフトビールが販売されている。ビールの主要な芳香成分(アルコールやエステル類など)は酵母のアミノ酸代謝によって生成されるものが多いため、ビールの品質向上や酒質の差別化には、アミノ酸の組成や生成量に特徴のある酵母が重要である。また、地域独自の天然酵母の活用もビールのブランド化に貢献できる。今回は、機能性アミノ酸(プロリン・フェニルアラニン)を高生産する酵母を育種し、奈良オリジナルのクラフトビールを開発した例を紹介する。また、本学キャンパス内で単離した酵母を用いた健康系(GABA・オルニチン高含有)クラフトビールの開発についても紹介する。

15:35~15:50

「ナラノヤエザクラ酵母の分離と「奈良の八重桜」清酒の商品化」

………大橋 正孝(奈良県産業振興総合センター メディカル技術支援科)

奈良女子大学創立100周年(2009年)に向けて、天然記念物及び県花であるナラノヤエザクラから有用酵母を分離し、その酵母を用いた発酵食品(酒類)の開発を目的とした「奈良八重桜PJ(プロジェクト)」が2006年5月に奈良女子大学で発足した。当センターもそのPJに参加し、2008年度に酵母の分離を検討した結果、清酒醸造に使えるSaccharomyces cerevisiae 1株(ナラノヤエザクラ酵母)を分離することに成功した。その後、清酒試験醸造を経て、2009年5月に、その酵母を用いて造られた清酒「奈良の八重桜」が株式会社今西清兵衛商店より商品化された。以上の経緯を簡単にご紹介する。

15:50~16:05

「奈良漬は発酵食品か?」

………渡辺 大輔(奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科)

奈良漬は、日本酒の醸造により生じる酒粕を活用して作られる、日本最古級のサステナブルフードとされる。複数の奈良漬メーカーから、伝統製法のアレンジや機能性の訴求に関する相談を受けその製造法を学んだが、奈良漬が微生物の作用による発酵食品かどうかすら十分に解明されていなかった。研究資金確保の手段としてクラウドファンディングを活用し、広く関心を集める形でプロジェクトを始動した。現在は、各社の奈良漬に共通して、好エタノール性という特異な性質をもつ乳酸菌の存在を見出した段階にある。奈良漬の発酵の原理を解明することは、食の伝統を次世代につなぐ上でも重要な一歩になると確信している。

16:05~16:20 休憩

16:20~17:00

「BIOcatalyst:無機/有機材料と生体触媒との複合系による光駆動水素生産」」

………本田 裕樹(奈良女子大学 研究院自然科学系領域)

酵素や微生物といった生体触媒は、温和な条件下で高効率に化学反応を進行させる優れた触媒である。一方、物質生産への応用にはいくつかの制約が存在する。その一例として、酸化還元酵素の反応では、補酵素や電子伝達タンパク質が必要とされる点が挙げられる。とくに、基質の還元反応で、高価な還元型補酵素(NADPHなど)を安価かつ継続的に供給することは酵素応用における課題となりうる。これに対して演者は、無機半導体光触媒や有機色素などの非生体材料による光―化学エネルギー変換からの還元力の供給で、酸化還元酵素の能力を引き出す「バイオ複合系」を提案してきた。本講演では、とくにバイオ複合系による光駆動水素生産への取り組みを紹介し、今後の応用展開や将来的な可能性について議論したい。

17:00~17:40

「カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet® の開発」

………有川 尚志(株式会社カネカ CO2 Innovation Laboratory カーボンリサイクルチーム)

Polyhydroxyalkanoate(PHA)は炭素源が豊富な条件で微生物がエネルギー貯蔵物質として蓄える脂肪族ポリエステルである。熱可塑性を持つため既存のプラスチックのように溶融成形でき、天然型構造であることから土壌中だけでなく海水中でも生分解性を示す。自然界で最も一般的なPHAはPoly[(R)-3-hydroxybutyrate](PHB)であるが、代謝状態やPHA重合酵素の違いで様々なモノマー構成を取り得る。なかでも最も社会実装が進んでいるPHAのひとつが、当社がGreen Planet®のブランド名で開発したPoly[(R)-3-hydroxybutyrate-co–(R)-3-hydroxyhexanoate] (PHBH)である。PHBHはモノマー共重合比率によって物性が大きく変化し、そのコントロールは生産微生物の代謝を遺伝子レベルで制御することにより達成される。本講演では,狙い通りの共重合比率でPHBHを高生産する微生物を創出するための戦略、実環境での生分解性などを中心に紹介したい。

17:40~17:45 閉会の辞………岡澤 敦司(関西支部副支部長 / 大阪公立大学農学研究科)

18:00~19:30 懇親会

- 定員: 講演会100名、見学会60名、懇親会70名

- 参加費:一般 1,000円(税込) 学生:無料(当日会場受付にてお支払いください。)

- 懇親会会費:一般 3,000円(税込) 学生:1,000円(税込)(当日会場受付にてお支払いください。)

- 申込み方法:以下のWebフォームよりお申し込み下さい。

https://forms.gle/mqt1NLWozD8xsoL36

- 申込締切日:2025年8月18日(月)正午(定員に達し次第、締め切らせていただきます。)

- 問合せ先:

日本生物工学会 関西支部 大橋 貴生

E-mail:

会場へのアクセス

《講演会・懇親会会場(奈良公園バスターミナル)》

近鉄奈良線「奈良駅」1番出口より東へ徒歩約10分(奈良県庁舎の東隣)

JR奈良線「奈良駅」東出口バスターミナルから 奈良交通2系統市内循環バス(外まわり)に乗車で約10分、「県庁前」バス停下車 東へ徒歩約3分

⇒アクセス https://npbt.jp/#access

⇒関西支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 02 7月 2025

人事公募,新着情報

Published by 支部:中部 on 02 7月 2025

- 日時:2025年8月4日(月)

【講演会】13:00~17:00

【懇親会】18:00~19:30(予定)

- 場所:静岡大学浜松キャンパス(浜松市中央区城北3-5-1)総合研究棟24室

⇒アクセス

- 参加費:

【講演会】無料

【懇親会】決定次第ご連絡します(学生は割引予定)

プログラム

- 13:05~13:05 開会挨拶……二又 裕之(日本生物工学会中部支部長)

- 13:05~13:45 招待講演

「プラスミド研究の次世代展開に向けた網羅的データベースの構築」(仮)

……新谷 政己(静岡大学学術院工学領域)

- 13:45~14:25 招待講演

「毛包オルガノイドが切り拓く次世代医療への挑戦」

……景山 達斗(神奈川県立産業技術総合研究所)

14:25~14:45 休憩(20分)

- 14:45~16:45(予定) 博士課程学生発表

- 16:45~16:50(予定) 閉会挨拶……中川 智行(日本生物工学会中部支部副支部長)

- 18:00~19:30(予定) 懇親会

場所未定

*詳細が決まり次第ご連絡いたします。

参加申込

問合せ先

田代 陽介(静岡大学)

E-mail:

►中部支部Topへ

学会行事,支部活動

Published by 部会:バイオDX on 01 7月 2025

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 01 7月 2025

研究助成

- 募集分野:

1.B分野「バイオテクノロジー分野」

2.M分野「メディカルサイエンス分野」

3.E分野「環境バイオ分野」(奨励研究:B分野の一領域、若手限定)

- 応募資格:大学・公的研究機関に所属する※40歳以下(または博士号取得※10年以内)の研究者

※E分野は、各々35歳以下、5年以内

注)産休・育休・介護・その他疾病等による休業取得者にも年齢制限の延長を認める(詳細は財団HP掲載の募集要項を参照)

- 助成金額:

1.B分野及びM分野

1件200万円、27件程度。 2 分野の助成割合は応募者比率を考慮する。

2.E分野(奨励研究)

1件100万円、4件程度。

注)選考の結果、優れたテーマには各々100万円を増額(300/200万円)。

- 助成期間:2026年4月から2年間

- 応募締切:2025年9月30日(火)

- 詳細URL:https://www.katokinen.or.jp/applications/3_1ken_zyo.html

国際交流助成

問合せ先

公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団

〒194-8533 東京都町田市旭町3-6-6

TEL: 042-725-2576 FAX: 042-729-4009

お問い合わせフォーム:https://www.katokinen.or.jp/inquiryform

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 26 6月 2025

第77回日本生物工学会大会 (2025) では、大会2日目の2025年9月11日 (木) の夕刻に一般社団法人日本分析機器工業会 (JAIMA) との共同企画「SBJ-JAIMA共働ピッチ・ネットワーキング」を開催いたします。

- 開催日時:2025年9月11日 (木)

17:00~18:00 プレゼンテーション

18:30~20:30 ネットワーキング交流会 - 会場:広島工業大学 五日市キャンパス 三宅の森 Nexus21

プレゼンテーション:4階 シアタールーム

ネットワーキング交流会 (懇親会):2階 リーフガーデン - 定員:50名 ※事前登録が必要です。

- 参加費:プレゼンテーション 無料/ネットワーキング交流会 3,000円 (懇親会,若手交流会との合同開催)

⇒詳細および参加申込はこちら

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 6月 2025

内閣府は、「第8回日本オープンイノベーション大賞」の応募を開始いたしましたので、お知らせいたします。

本大賞は、スタートアップや中小・大企業、大学、研究機関、行政機関等の連携など組織の壁を越えて新しい価値を生み出す「オープンイノベーション」の模範的な取組を表彰するものです。応募締切りは8月4日です。積極的な御応募をお待ちしております。

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 25 6月 2025

生物工学会誌第103巻第6号(2025年6月号)をJ-STAGEでオンライン公開しました。

第103巻第1号からは、主要記事だけでなく、「集まれ!グラントの泉」「研究部会」「本部だより」「支部だより」「事務局より」などの各コーナーもJ-STAGEでご覧いただけるようになりました。

今号には、新会長・新編集委員長の就任挨拶も掲載されています。ぜひご一読ください。

⇒生物工学会誌第103巻第6号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 6月 2025

- 日時:2025年7月25日(金)13:30~14:55予定

- 開催方法:オンライン(Zoomウェビナー)

- 詳細URL: https://www.bioresource.jp/events/nbrp2025

- 内容:NBRPのバイオリソースについて、品質管理、保存・提供にかかわる最新技術開発の成果のご紹介

- 講演者:三輪 佳宏(理化学研究所 バイオリソース研究センター)、奥嵜 雄也(名古屋大学大学院 生命農学研究科)、齋藤 都暁(国立遺伝学研究所)

- 参加費:無料(要事前参加登録)

- 問合せ先:

〒411-8540 静岡県三島市谷田1111

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)広報室

Email:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 24 6月 2025

バイオ医薬品製造は今、デジタル技術と高精度な品質保証により大きく進化しつつある。本セミナーでは、物理とデータ駆動を融合した新たな数理モデルによる培養工程のシミュレーションの最前線と、バイオ医薬品における製造から品質保証までの課題とその展望を取り上げる。デジタルと品質保証の融合がもたらす未来にご期待ください。

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 23 6月 2025

質量分析インフォマティクス研究会(JCompMS; https://ms-bio.info/)は、日本バイオインフォマティクス学会(JSBi)の公募研究会として2016年4月から活動を開始した研究会です。研究会の目的は、質量分析学(及びその関連)研究コミュニティと(バイオ)インフォマティクス研究コミュニティの交流を進めることで、今までに9回の公開ワークショップと3回のハッカソン、2回のミートアップを開催してきました。この度、第10回の公開ワークショップをオンサイト(オフライン)で開催することになりました。参加への制限は一切ありません。幅広い分野・背景・動機を持たれる方々の参加を歓迎します。

また今回も前回に引き続き、一般講演に代わるポスター発表を募集します。一般的な質量分析のアプリケーション・解析事例のほか、

「方法論・ソフトウェア・データベースなどを開発した」

「質量分析データの情報学的研究を行った」

「現在の研究の問題点を打開するために情報学的研究が必要である」

「このような問題を抱えているが、一緒に研究できる人はいないか」

といった話題、コミュニティへの要望や話題提供など、いずれも歓迎ですので、この機会をぜひご活用ください。

参加申し込みについてはhttps://ms-bio.info/2025ws.htmlをご参照ください。

なお、研究会もしくはメーリングリストへの参加も歓迎しています。詳しくはhttps://ms-bio.info/をご参照ください。

- 日時:2025(令和7)年8月1日(金)(午前10時開場(予定))

- 開催場所:東京農工大学小金井キャンパス 講義棟L0026教室

- ポスター発表申込締切:2025年7月13日(日)24時

- 事前参加登録締切:2025年7月30日(水)24時

- 参加費:無料

- 講演者:

<招待講演(午後)>(敬称略・五十音順)

荒木 令江(熊本大学)

山本 博之(ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ)

<シン・MassBankデータリポジトリ利用講習会 (午前中)>

高橋 悠志(新潟大学)

奥田 修二郎(新潟大学)

- 問合せ先:

質量分析インフォマティクス研究会・担当世話人

津川 裕司(東京農工大学)

西野 耕平(徳島大学)

守屋 勇樹(情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター)

吉沢 明康(新潟大学)

E-mail:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 20 6月 2025

- 募集人員:准教授 1名(女性限定)

- 専門分野:生理活性物質化学(生理活性天然有機化合物の単離・構造解析、生合成、作用機構、およびそれらの応用に関する教育・研究分野)

- 詳細URL:https://www.omu.ac.jp/research/recruit/faculty/entry-00902.html

- 着任時期:2026年4月1日(水)

- 応募締切日:2025年7月31日(木)必着(電子申請)

- 問合せ先:

〔専門分野関係〕

大阪公立大学 農学研究院 大学院農学研究科 生命機能化学専攻

担当者:渡邉 義之 (専攻長)

E-mail:

Tel:072-254-9459

〔募集全般〕

公立大学法人大阪 人事委員会 事務局

Tel:06-6967-1824(ダイヤルイン)

人事公募,新着情報

Published by 学会事務局 on 20 6月 2025

- 会期:2025年11月12日(水)・13日(木)

- 会場:J:COM ホルトホール大分(大分県大分市金池南1 丁目5-1)

- 詳細URL:https://www.j-ad.org/annual-meeting38/

- 発表申込締切日:2025年9月5日(金)

- 要旨提出締切日:2025年9月24日(水)

- 第1次予約参加登録・懇親会申込期間:2025年8月5日(火)~9月26日(金)

- 第2次予約参加登録・懇親会申込期間:2025年9月27日(土)~10月31日(金)

- 問合せ・連絡先:

第38回日本吸着学会研究発表会実行委員会

〒870-1192 大分県大分市大字旦野原700番地

大分大学理工学部 近藤 篤

E-mail:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 20 6月 2025

- 応募対象者:食科学の振興ならびに新しい食品開発に貢献する基礎研究者、開発者、およびベンチャー起業家

- 副賞:大賞 1,000万円/優秀賞 300万円/発明発見奨励賞 200万円

- ※発明発見奨励賞は若手研究者、中小企業研究開発者に限定

- 応募締切:2025年9月末日(必着)

- 詳細URL:https://www.ando-zaidan.jp/innovation/foodcreationsociety/

- 書類送付・問合せ先:

公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団内『食創会』事務局

〒 563-0041 大阪府池田市満寿美町8番25号

TEL:072-752-4335

E-mail:

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 19 6月 2025

Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) の2024年のJournal Impact Factor(JIF)が2.9と発表されました。

2025年版のJournal Citation Reports (JCR) リリースの詳細についてはClarivateのブログ記事をご覧ください。

♦ Celebrating 50 years of Journal Citation Reports(2025年6月18日)

https://clarivate.com/academia-government/blog/celebrating-50-years-of-journal-citation-reports

2025年版のJCRは、データの正確性、透明性、責任への取り組みを強化しました。今年からJIFの分子を計算する際に、撤回された論文に対する引用及び撤回された論文からの引用が除外されます。これによりJIFの確実性がさらに高まります。

英文誌編集委員会では、日々迅速かつ厳正な審査を続けています。今後とも、JBBへの投稿、査読および引用などご協力をよろしくお願いいたします。

2024 Journal Impact Factor, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2025)

新着情報

Published by 学会事務局 on 19 6月 2025

人事公募,新着情報

Published by 若手会 on 18 6月 2025

学会行事,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 17 6月 2025

国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)は、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)において、令和8年度の研究提案を令和7年8月より募集する予定です。

本プログラムは、科学技術と外交を連携し、相互に発展させる「科学技術外交」の強化の一環として、文部科学省・外務省の支援のもと、JSTと独立行政法人 国際協力機構(JICA)が連携して実施するものです。開発途上国のニーズを基に、地球規模課題を対象とし、国際共同研究を政府開発援助(ODA)と連携して推進します。本プログラムでは地球規模課題の解決および科学技術水準の向上につながる新たな知見や技術を獲得することや、これらを通じたイノベーションの創出を目的としています。

また、その国際共同研究を通じて開発途上国の自立的研究開発能力の向上と 課題解決に資する持続的活動体制の構築を図ります。SATREPSはODAとの連携事業です。

相手国研究機関から相手国のODA担当省庁を通じ、日本政府に対する技術協力要請が行われる必要があります。技術協力要請書の受付は令和7年6月末頃に開始予定です。また、提出期限は日本側公募締切(10月下旬予定)より早く、10月14日(火)を予定しています。相手国政府内での手続きに時間を要することがありますが、相手国の事情によらず締切までに要請書が日本政府に届いていなければなりません。相手国での要請手順や所要日数等について、相手国研究機関とお早めに相談されることをお勧めします。

- 詳細URL:https://www.jst.go.jp/global/koubo/index.html

- 募集期間:令和7年8月下旬~令和7年10月下旬予定

- 応募要件: 日本国内の大学や研究機関、企業などに所属して、国際共同研究の研究代表者としての責務を果たし、最初から最後まで国際共同研究に従事できること。詳細は公募要領を参照。

- 対象分野:環境・エネルギー/生物資源/防災

- 研究期間:3~5年間

- 予算規模:1課題あたり、1億円程度/年(内訳) JST:委託研究経費3,500万円程度/年 JICA:ODA技術協力経費 上限3億円/5年間、上限2.4億円/4年間、上限1.8億円/3年間

- 公募説明会:令和7年8月25日(月)14:00~16:00

JSTとJICAより、本プログラムの概要、公募に関するご案内、経費の枠組みなどについてご説明する予定です。参加方法等の詳細は、決まり次第公式サイトでお知らせされます。

- 問合せ先:

国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)

国際部SATREPSグループ

担当:土屋、森本

E-mail:

Tel: 03-5214-8085

研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 17 6月 2025

- 会期:2025年10月29日(水)~10月30日(木)

- 場所:秋田拠点センターアルヴェ(秋田市東通仲町4番1号)

- 詳細URL:http://www.solventextraction.gr.jp/symposium/00top.html

- 講演申込締切日:2025年8月29日(金)17:00

- 講演要旨締切日:2025年10月3日(金)17:00

- 参加予約締切日:2025年9月19日(金)17:00(予約外は開催当日に受付でお申し込みください)

- 問合せ先:

髙橋博(連合年会2025実行委員長/イオン交換研究発表会実行委員長)

Tel:018-889-2743 E-mail:

大橋朗(溶媒抽出討論会実行委員長)

Tel : 029-228-8704 E-mail :

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 14 6月 2025

第77回日本生物工学会大会 (2025) では大会3日目のお昼休みの時間帯を利用して多様なキャリア、ライフスタイルを皆さんと一緒に考えるDE&Iワークショップを開催します。

- 日時:2025年9月12日 (金) 11:45~13:15

- 会場:広島工業大学 三宅の森 Nexus21 4F オープンスペース

ランチ付・参加無料(要事前登録) - 申込期限:2025年7月31日 (木) (予定)

⇒詳細および参加申込はこちら

DE & Iとは?

Diversity (多様性) / Equity (公平性) / Inclusion (包摂性) の略で、全ての人が自分らしく学び、働き、活躍するためのキーワードです。

学会行事

Published by 学会事務局 on 13 6月 2025

- 日時:2025年10月31日(金)13:00~17:15

- 場所:産総研臨海副都心センター別館11階会議室

- 参加費:無料

- 開催要旨:近年、残留性や難分解性を有する化学物質による環境および健康へのリスクに対する関心が高まる中、とりわけ一部の有機フッ素化合物は、国際的にも優先的な対応が求められる化学物質群として注目されています。一方で、化学物質の安全な利用と適切な管理を図りつつ、環境保全を実現していくことは、環境と産業の共生社会を構築するうえで不可欠な課題です。本講演会では、有機フッ素化合物等の化学物質を取り巻く現状に対し、計測技術、分解・処理技術、化学物質管理に関する視点から、環境と産業の共生に向けて求められる最新の研究成果や技術・政策動向を紹介します。

- プログラム :(講演予定者)経済産業省 化学物質管理課、神奈川大学 堀久男氏、産業技術総合研究所 谷保佐知、産業技術総合研究所 山下信義、企業他

- 詳細URL:https://unit.aist.go.jp/env-mri/kouenkai/2025/index.html

- 主催:国立研究開発法人 産業技術総合研究所

協賛 :産業技術連携推進会議 環境・エネルギー部会、環境・エネルギー分科会、PFAS対策技術コンソーシアム

- 問合せ先:

産業技術総合研究所 環境創生研究部門

研究発表会事務局

E-mail:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 13 6月 2025

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 13 6月 2025

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 13 6月 2025

- 趣旨:

公益財団法人味の素食の文化センターでは、食文化を研究される若手研究者を 対象とした研究助成事業をスタートしてから、10年目を迎えます。7月より、2025年度の研究に向けた助成の応募受付を開始いたします。

- 助成対象研究分野:

食の文化研究。人文・社会科学の研究に限らず、自然科学分野で食の文化に関する研究も含めます(但し、食品や医薬品などの開発を目的とするものは除く)。特に、食の文化に関する認識や研究活動に新たな広がりや深みをもたらすことが期待される研究を優先的に対象とします。

- 対象者:原則として40歳前後までの若手研究者

- 詳細URL:https://www.syokubunka.or.jp/research/

- 助成期間:2026年4月~ 1年間あるいは2年間 (*選択、希望可)

- 助成金額:助成1件当たり100万円程度として、具体的には研究の規模、内容等を勘案して決定(総額1,100 万円程度)

- 応募締切:2025年8月31日(日)

- 問合せ先:

〒108-0074 東京都港区高輪3-13-65

公益財団法人味の素食の文化センター

研究助成事務局

E-mail:

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 支部:東日本 on 12 6月 2025

主催行事

- 生物工学フォーラム

日時:2024年8月27日(水)13:00~(暫定)

場所:東京農業大学

第10回日本生物工学会東日本支部長賞

【関連記事】【東日本支部】2025年度日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ

⇒受賞者一覧はこちら

これまでの活動

►東日本支部Topへ

学会行事

Published by 支部:東日本 on 12 6月 2025

2025(令和7)年6月12日

日本生物工学会 東日本支部長

田中 剛

日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ

日本生物工学会東日本支部は、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与いたします。

本年は、2025年8月1日(金)を応募締切とし、書類選考による一次選考通過者を対象として、8月27日(水)に第二次選考を兼ねた発表会を行います。なお、同発表会は、日本生物工学会会員に対して公開いたします。

多くの会員の皆さまのご応募をお待ちしています。

| 日程 |

|---|

- 応募締切:2025年8月1日(金)中。電子メール受信をもって受付とします。

- 第二次選考会:2025年8月27日(水)、東京農業大学にて行います。

- 受賞者発表:2025年8月27日(水)の第二次選考会終了後、受賞選考委員会にて決定、発表し、授賞式を執り行う予定です。

|

| 応募について |

|---|

電子メール宛先:

※メールのタイトルは「日本生物工学会東日本支部長賞推薦」としてください。 |

| 日本生物工学会東日本支部長賞 授賞規程 |

|---|

| 日本生物工学会東日本支部長賞受賞対象者について | 日本生物工学会東日本支部長賞は、以下5点全てに該当する者を対象とする - 主たる業績を、本学会大会で発表しているか、JBB誌、若しくは、生物工学会誌に発表している者

- 生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した者

- 受賞年の4月1日において、年齢が満40歳以下の者、または博士取得後8年以内の者。但し産休育休介護期間等があればそれらを考慮する

- 第二次選考会までに日本生物工学会会員となっている者

- 日本生物工学会東日本支部所属の会員である者

| | 日本生物工学会東日本支部長賞選考方法について | - 日本生物工学会東日本支部長賞選考委員は、日本生物工学会東日本支部委員が務める

- 日本生物工学会東日本支部長賞選考委員は、日本生物工学会東日本支部長賞選考委員会を構成する

- 日本生物工学会東日本支部長賞選考委員会委員長は、日本生物工学会東日本支部長が務める

- 日本生物工学会東日本支部長賞選考委員会は、日本生物工学会東日本支部長賞を選考する

- 日本生物工学会東日本支部長賞選考委員会は、応募者からの書類を審議して、一次選考を行う

- 日本生物工学会東日本支部長賞選考委員会は、一次選考通過者に対して、口頭発表形式の二次選考を行う

- 日本生物工学会東日本支部長賞選考委員会は、一次、二次の選考結果を総合し、日本生物工学会東日本支部長賞対象者を決定できるものとする

| | 日本生物工学会東日本支部長賞受賞者に対して | - 賞状を授与する

- 副賞を授与できることとする

- なお東日本支部長賞の受賞は、生物工学若手賞への応募を妨げない

| | 日本生物工学会東日本支部長賞授賞規程の変更について | - 本授賞規程の変更は、日本生物工学会東日本支部長賞選考委員の発議に基づき、日本生物工学会東日本支部長賞選考委員会で審議の上、行われるものとする

|

|

►東日本支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 学会事務局 on 11 6月 2025

人事公募,新着情報

Published by 部会:炭素資源循環 on 11 6月 2025

2025年11月10日(月)東京科学大学蔵前会館にて炭素資源循環研究部会講演会を以下の通り開催いたします。

日時:2025年11月10日(月)13:00~16:45

場所:東京科学大学蔵前会館 ロイアルブルーホール

※講演終了後、懇親会を予定しております。

※開催詳細に関しては、随時更新いたします。

►炭素資源循環研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 10 6月 2025

会員の皆様からご推薦いただきました候補者から受賞候補者選考委員会にて選考を行い、2025年5月22日(木)の理事会にて2025年度の学会賞受賞者が決定しました。

授賞式および受賞講演は、第77回日本生物工学会大会期間中に開催いたします。

(敬称略)

第44回生物工学賞

本多 裕之(名古屋大学大学院工学研究科・教授)

「生体分子・生物機能の高度利活用に関する生物工学的研究」

第19回生物工学功績賞

馬場 健史(九州大学生体防御医学研究所・教授)

「次世代メタボロミクスの技術開発に関する研究」

第19回生物工学功労賞

岡 賀根雄(サントリーホールディングス株式会社・取締役専務執行役員)

「学会創立100周年記念事業運営に対する貢献」

第58回生物工学奨励賞(江田賞)

赤坂 直紀(奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科・助教)

「酢酸菌および麹菌が生産する有用機能性物質に関する研究」

第61回生物工学奨励賞(斎藤賞)

細川 正人(早稲田大学理工学術院・准教授)

「未培養微生物遺伝子情報の大規模収集技術の開発」

第48回生物工学奨励賞(照井賞)

尾島 由紘(大阪公立大学大学院工学研究科・准教授)

「大腸菌の外膜小胞生産機構の解明と工学的応用に関する研究」

第34回 生物工学技術賞

山崎 侑彦1・朱 博2・北口 哲也2(1バイオダイナミクス研究所,2東京科学大学)

「スイッチ酵素を利用した汎用的な均一系免疫測定法の開発とその商品化」

第4回生物工学若手賞

今井 優(信州大学アクア・リジェネレーション機構・准教授(特定雇用))

「線虫共生細菌を利用した抗生物質探索研究」

野田 修平(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科・特命准教授)

「コリスミ酸誘導体合成プラットホーム開発を推進する代謝工学研究」

三浦 夏子(大阪公立大学大学院農学研究科・准教授)

「細胞内解糖系酵素の集合原理とその応用に関する研究」

第22回生物工学アジア若手賞(Young Asian Biotechnologist Prize)

Zhiwen Wang(Professor; Ningxia University, China)

“Construction and characteristics analysis of microbial cell factories for production of bio-chemicals”

第14回生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)

Tianmin Wang(Principal Investigator, Assistant Professor; ShanghaiTech University, China)

“Development of novel antimicrobial peptides via the combination of high-throughput activity profiling and artificial intelligence”

Diah Anggraini Wulandari(Young Researcher; National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia)

“Advanced therapeutic protein production system using genetically modified green microalgae”

第33回生物工学論文賞

Beneficial effect of optimizing the expression balance of the mevalonate pathway introduced into the mitochondria on terpenoid production in Saccharomyces cerevisiae

JBB Volume 137, Issue 1, January 2024, Pages 16-23

楊箸 爽1・番場 崇弘1・桐浴 隆嘉2・近藤 昭彦1・蓮沼 誠久1 (1神戸大学,2キリンホールディングス株式会社)

Highly genomic instability of super-polyploid strains of Saccharomyces cerevisiae

JBB Volume 137, Issue 2, February 2024, Pages 77-84

廣田 冴香1・中山 祐二2・浴野 圭輔1・原島 俊1(1崇城大学,2鳥取大学)

Physiological role of the EHL gene in sake yeast and its effects on quality of sake

JBB Volume 137, Issue 3, March 2024, Pages 195-203

友永 佳津子1・田中 純平1・清 啓自2・赤尾 健3・渡邉 康太1・門倉 利守1・中山 俊一1(1東京農業大学,2宮崎大学,3酒類総合研究所)

Cell morphology engineering enhances grazing resistance of Synechococcus elongatus PCC 7942 for non-sterile large-scale cultivation

JBB Volume 137, Issue 4, April 2024, Pages 245-253

戸田 成美1・井上(菓子野) 名津子2・藤田 葉明2・吉田 亮介1・荷村(松根) かおり3・渡辺 智3・黒田 章夫1・菓子野 康浩2・廣田 隆一1(1広島大学,2兵庫県立大学,3東京農業大学)

Establishment of a novel cell line, CHO-MK, derived from Chinese hamster ovary tissues for biologics manufacturing

JBB Volume 137, Issue 6, June 2024, Pages 471-479

増田 兼治1,2・窪田 みち2,3・中澤 祐人1・岩間 千草2,3・渡辺 和彦1・石川 直人1・田邊 裕美子1・河野 覚1・種村 裕幸1・高橋 信一1・牧野 智宏1・奥村 武1,2・堀内 貴之3・野中 浩一1,2・村上 聖2・上平 正道2,4・大政 健史2,5(1第一三共株式会社,2次世代バイオ医薬品製造技術研究組合,3株式会社ちとせ研究所,4九州大学,5大阪大学)

Bone morphogenetic protein signaling inhibitor improves differentiation and function of 3D muscle construct fabricated using C2C12

JBB Volume 137, Issue 6, June 2024, Pages 480-486

丁 然1・袁 茜1・井藤 彰2・清水 一憲2・長森 英二3・藤田 英明4・川本 卓男1・堀江 正信1(1京都大学,2名古屋大学,3大阪工業大学,4広島大学)

Design and validation of functionalized redox-responsive hydrogel beads for high-throughput screening of antibody-secreting mammalian cells

JBB Volume 138, Issue 1, July 2024, Pages 89-95

Diah Anggraini Wulandari・津留 杏祐・南畑 孝介・若林 里衣・江上 豪・河邉 佳典・上平 正道・後藤 雅宏・神谷 典穂(九州大学)

Optimizing in vitro expression balance of central dogma-related genes using parallel reaction monitoring

JBB Volume 138, Issue 2, August 2024, Pages 97-104

西澤 知里1・油屋 駿介2・小坂 唯心1・菅瀬 謙治1・青木 航3(1京都大学,2九州大学,3大阪大学)

第14回生物工学学生優秀賞(飛翔賞)

金子 瑛一郎(北海道大学大学院総合化学院)

「長繊維セルロースナノファイバーをせん断保護剤として用いた動物細胞の撹拌浮遊培養」

松本 龍征(東京科学大学生命理工学院)

「ポリリン酸キナーゼ2の進化動態解析による多機能酵素の発見とその応用」

井上 翔理(名古屋大学大学院工学研究科)

「オミクス解析による高付着性細菌Acinetobacter sp. Tol 5の細胞機能解析」

田中 友樹(関西大学大学院理工学研究科)

「腸内細菌叢の機能制御に向けたバクテリオファージによる菌叢改変技術の確立」

森 壮流(岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科)

「定量的自己抗体プロファイル測定に基づく機械学習法を用いた肺がんの診断」

西岡 莉子(九州大学大学院工学府)

「近接効果を利用した新規架橋酵素融合タンパク質による抗体薬物複合体の作製および機能評価」

新着情報

Published by 学会事務局 on 10 6月 2025

- Beneficial effect of optimizing the expression balance of the mevalonate pathway introduced into the mitochondria on terpenoid production in Saccharomyces cerevisiae

JBB Volume 137, Issue 1, January 2024, Pages 16-23

楊箸 爽1・番場 崇弘1・桐浴 隆嘉2・近藤 昭彦1・蓮沼 誠久1 (1神戸大学,2キリンホールディングス株式会社)

- Highly genomic instability of super-polyploid strains of Saccharomyces cerevisiae

JBB Volume 137, Issue 2, February 2024, Pages 77-84

廣田 冴香1・中山 祐二2・浴野 圭輔1・原島 俊1(1崇城大学,2鳥取大学)

- Physiological role of the EHL gene in sake yeast and its effects on quality of sake

JBB Volume 137, Issue 3, March 2024, Pages 195-203

友永 佳津子1・田中 純平1・清 啓自2・赤尾 健3・渡邉 康太1・門倉 利守1・中山 俊一1(1東京農業大学,2宮崎大学,3酒類総合研究所)

- Cell morphology engineering enhances grazing resistance of Synechococcus elongatus PCC 7942 for non-sterile large-scale cultivation

JBB Volume 137, Issue 4, April 2024, Pages 245-253

戸田 成美1・井上(菓子野) 名津子2・藤田 葉明2・吉田 亮介1・荷村(松根) かおり3・渡辺 智3・黒田 章夫1・菓子野 康浩2・廣田 隆一1(1広島大学,2兵庫県立大学,3東京農業大学)

- Establishment of a novel cell line, CHO-MK, derived from Chinese hamster ovary tissues for biologics manufacturing

JBB Volume 137, Issue 6, June 2024, Pages 471-479

増田 兼治1,2・窪田 みち2,3・中澤 祐人1・岩間 千草2,3・渡辺 和彦1・石川 直人1・田邊 裕美子1・河野 覚1・種村 裕幸1・高橋 信一1・牧野 智宏1・奥村 武1,2・堀内 貴之3・野中 浩一1,2・村上 聖2・上平 正道2,4・大政 健史2,5(1第一三共株式会社,2次世代バイオ医薬品製造技術研究組合,3株式会社ちとせ研究所,4九州大学,5大阪大学)

- Bone morphogenetic protein signaling inhibitor improves differentiation and function of 3D muscle construct fabricated using C2C12

JBB Volume 137, Issue 6, June 2024, Pages 480-486

丁 然1・袁 茜1・井藤 彰2・清水 一憲2・長森 英二3・藤田 英明4・川本 卓男1・堀江 正信1(1京都大学,2名古屋大学,3大阪工業大学,4広島大学)

- Design and validation of functionalized redox-responsive hydrogel beads for high-throughput screening of antibody-secreting mammalian cells

JBB Volume 138, Issue 1, July 2024, Pages 89-95

Diah Anggraini Wulandari・津留 杏祐・南畑 孝介・若林 里衣・江上 豪・河邉 佳典・上平 正道・後藤 雅宏・神谷 典穂(九州大学)

- Optimizing in vitro expression balance of central dogma-related genes using parallel reaction monitoring

JBB Volume 138, Issue 2, August 2024, Pages 97-104

西澤 知里1・油屋 駿介2・小坂 唯心1・菅瀬 謙治1・青木 航3(1京都大学,2九州大学,3大阪大学)

►生物工学論文賞Topへ

学会賞

Published by 学会事務局 on 09 6月 2025

人事公募,新着情報

Published by 学会事務局 on 09 6月 2025

カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みは社会の必然になっている。

しかし、原材料を含めたグローバル化が進む中で、実態に即したあるいは製品別の実効性のある算出は必ずしも容易ではないと考えられる。

本セミナーでは、排出削減支援、算出支援の3社に加え、「脱炭素のビジネス戦略と技術」を著作されたジャーナリスト本橋先生をお招きし、国内外の規制動向、カーボンフットプリントの算出、特にバイオ、医薬の最新動向や課題についてもお話しいただきCFPの基本と支援提供の動向を改めて学び、実効性のあるCO2の見える化、目指す方向を探りたい。

- 日時: 2025年7月9日(水)14:00~17:10

- 会場:MS-Teams配信

- 定員:500名

- 参加費:無料(下記サイトより要申込、7月7日(月)まで)

- 詳細URL: https://www.jba.or.jp/event/250709_tec7/

- 問合せ先:

(一財)バイオインダストリー協会 担当:橋本、岸本、矢田

TEL:03-6665-7950 / FAX:03-6665-7955

E-mail:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 09 6月 2025

日本生物工学会では、第34回木原記念財団学術賞について本会からの推薦候補者を募集しています。木原記念財団学術賞の応募に際し、学会長による推薦を希望する方は、学会授賞係()にお問い合わせください。応募書類は、9月16日(火)までに本学会授賞係宛()に電子ファイルにてご送付下さい。

推薦に関する詳細については、木原記念財団のホームページをご覧下さい。

⇒https://kihara.or.jp/news/news-1921/

【対象】生命科学分野の50才以下(2024年9月30日現在)の国内の研究者で、高い基礎研究レベルを持つ優れた独創的研究であって、すでにインパクトのある研究成果を上げつつも今後のさらなる発展が大きく期待できる研究を行っている方。

※ただし、推薦の研究課題で他の著名な賞を受けていないこととします。

【賞の内容】賞金200万円および賞状 毎年原則として1件

本会への書類提出締切日時:

2025年9月16日(火)17:00

問合せ先・応募書類(電子フォーマット)送付先:

日本生物工学会授賞係 E-mail:

なお、本会推薦によって受賞された場合には、学会ホームページに掲載される旨予めご了承下さい。

►研究助成・学術賞Topへ

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 04 6月 2025

| 日時 | 2025年7月26日(土)13:00〜16:30(12:00受付開始) |

|---|

| 会場 | つくば国際会議場(茨城県つくば市竹園2丁目20-3) |

|---|

| 開催形式 | 対面開催のみ、後日アーカイブ配信あり |

|---|

| 内容 | マイクロプラスチックによる海洋汚染、熱中症、外来種の脅威など、社会的な関心の高い課題に対し、最前線で活躍する国環研の研究者たちが、その実態や研究の舞台裏をわかりやすくご紹介します。

注目のパネルディスカッション「私が研究者になったワケ」では、研究者自身が進路を選んだ背景や、環境研究に携わる意義、日々感じているやりがいについて語ります。

このほか、身近で関心の高い全13の研究課題について、研究者がポスター発表形式でわかりやすく解説します。 |

|---|

| URL | https://www.nies.go.jp/event/sympo/2025/index.html |

|---|

| 参加費 | 無料(上記サイトより事前参加登録が必要です) |

|---|

| 主催 | 国立研究開発法人国立環境研究所 |

|---|

| 問合せ先 | 国立環境研究所 公開シンポジウム2025 事務局

E-mail: |

|---|

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 03 6月 2025

大阪大学先導的学際研究機構 産業バイオイニシアティブ研究部門からのお知らせです。

大阪大学先導的学際研究機構 産業バイオイニシアティブ研究部門は、来る7月16日(水)~7月18日(金)の3日間、東京ビッグサイト南展示棟1~4ホールにて開催されます、「JAPAN FOOD WEEK 2025」に出展します。

日本の「食」は世界最高水準の安全性を誇ります。私たちは、この安全性に「機能性」を加え、さらに「食の安心」を強化し、産業界と協力して科学に基づいた日本の食のブランドを発信していきたいと考えています。私たちの研究部門はポストハーベスト(収穫後)研究に力をいれており、今回の展示では、その最新の成果をお見せする準備を進めています。

関係者方々お誘い合わせの上、是非ご来場ください。

記

日時:2025年7月16日(水)~18日(金)

開催名:第4回 国際発酵・醸造食品産業展(発酵・醸造食品の製造・研究・開発のための食材・機器専門展)

ホームページ:https://hakkoexpo.jp/

場所:東京ビッグサイト南展示棟1~4ホール

ブースNo.:S21-32

当該部門ホームページ:https://sangyobio.jpn.org/?p=6387

アテンド研究者:福崎英一郎(阪大・工・教授)・境慎司(阪大・基礎工・教授)・村中俊哉(阪大・先導・特任教授)・楠本憲一(阪大・工・寄附講座教授)酒井香奈江(阪大・工・寄附講座講師)

現地面会ご希望の方はこちら:https://forms.office.com/r/V5MBxWs0Pb

以上、みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 03 6月 2025

| 公募人員 | 准教授、講師又は助教(生命環境農学講座 食品科学教育研究分野)1名 女性限定 |

|---|

| 採用予定 | 2026年4月1日(水) |

|---|

| 詳細URL | https://muses.muses.tottori-u.ac.jp/recruit/ |

|---|

| 応募締切 | 2025年8月18日(月)必着 |

|---|

書類提出・

問合せ先 | 〒680-8553 鳥取市湖山町南 4丁目 101

鳥取大学農学部 生命環境農学科

食品科学教育研究分野教員 予備選考委員長

石原 亨

TEL:0857-31-5361

E-mail: |

|---|

人事公募,新着情報

Published by 学会事務局 on 02 6月 2025

Hepatocytes can be induced to express differentiated functions by forming multicellular spheroids. However, commercially available human iPSC-derived hepatocyte-like cells (HLCs) often lack sufficient intercellular adhesiveness immediately after thawing, making it difficult to form spheroids using conventional methods. We therefore applied a methylcellulose-based technique that utilizes the swelling force of the medium to enable spheroid formation even from weakly adhesive cells. As a result, stable spheroids could be generated from freshly thawed HLCs, leading to marked increases in the expression and metabolic activity of hepatic markers such as CYP3A4, which were otherwise low in two-dimensional cultures. Nevertheless, complete hepatic maturation was not achieved. As shown in this image, the majority of the cells co-expressed both E-cadherin (green) and N-cadherin (red). If a culture method could be developed to recapitulate the complementary expression pattern observed in mature liver—E-cadherin expression in the periportal region and N-cadherin in the pericentral region—the utility of these cells would be significantly enhanced.

For more information regarding this work, read the article: Fumiya Tao, Sanshiro Hanada, Kazuya Matsushima, Hiroshi Arakawa, Naoki Ishida, Yukio Kato, Saya Okimura, Tomohisa Watanabe, Nobuhiko Kojima, “Enhancement and maintenance of hepatic metabolic functions by controlling 3D aggregation of cryopreserved human iPS cell-derived hepatocyte-like cells”, J. Biosci. Bioeng., volume 135, issue 2, pages 134–142 (2023) (Copyright@2025 The Society for Biotechnology, Japan).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 02 6月 2025

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 140, No. 1(2025年7月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

ScienceDirect 最新号アラートの設定方法

ScienceDirectでユーザー登録をするとJBBの最新号アラート(掲載記事へのリンク付き目次)をメールで受信することができます。

⇒詳しくはこちら

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 30 5月 2025

東京大学微生物科学イノベーション連携研究機構(CRIIM)・東京大学大学院農学生命科学研究科の主催により微生物関連の学協会・企業等の研究者が一堂に集結して6日間にわたりシンポジウム・交流企画を行う「微生物ウィーク2025」にて、日本生物工学会と日本農芸化学会がジョイントシンポジウムを開催します。是非ご参加ください。

日時:2025年8⽉1⽇(金)15:40~17:40

場所:東京大学農学部 弥⽣講堂⼀条ホール

『微生物が拓くバイオものづくりの新潮流―現在地と未来展望―』

共催:日本生物工学会、日本農芸化学会

講演者:蓮沼誠久(神⼾⼤学)、⼩⻄正朗(北⾒⼯業⼤学)、加藤創⼀郎(産業技術総合研究所)、吉留⼤輔(キッコーマン[株]・東京⼤学)、⾼⽊博史(奈良先端科学技術大学院大学)

プログラムPDF:https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/criim2018/event/202507/doc/20250801c.pdf

微生物ウィーク2025

| 日時 | 2025年7月28日(月)~8月2日(土) |

|---|

| 場所 | 東京大学農学部弥生講堂・アネックス、化学第一講義室(農学部2号館2階)(東京都文京区弥生1-1-1) |

|---|

| 詳細URL | https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/criim2018/event/202507/ |

|---|

| 参加費 | 無料

※懇談会:7月28日(月)18:00〜 山上会館にて、定員に達し次第締め切り(有料)

※情報交換会:7月29日(火)〜8月1日(金)18:00〜 弥生講堂アネックス セイホクギャラリーにて

※交流会:8月2日(土)17:15〜 農学部生協食堂にて(有料) |

|---|

| 問合せ先 | 微生物ウィーク2025 開催実行委員会

E-mail: |

|---|

新着情報,関連団体行事

Published by 学会事務局 on 28 5月 2025

公益財団法人中谷財団では、BME(Bio Medical Engineering)分野 ~生命科学と理工学の融合境界領域~を対象研究分野として以下の海外交流助成を行っています。

1件最大40万円(渡航費+滞在費)

海外での国際会議や研究会に参加して、発表を行い海外での専門家と交流を行うなど、対象研究分野の発展に貢献する研究者、技術者を対象としています。

1件最大50万円(渡航費+滞在費)※1申請あたり被招聘者3名まで

日本で開催される会議、研究会、技術集会などに海外から研究者や技術者などを招聘することを対象としています。

滞在費 月額50万円+渡航費(上限30万円)

※短期留学は1カ月~最大11カ月、長期留学は1年~最大3年

海外の大学や研究機関に私費留学し、対象研究分野の発展に貢献する研究者や技術者の留学費用の一部を助成します。最大3年間。大学院後期課程以上、40歳以下の方が対象。

滞在費 月額20万円 1年~最大2年

外国籍の方で、日本の大学や研究機関に私費留学し、対象研究分野の発展に貢献する研究者、技術者に助成します。原則1年以上最大2年間。大学院後期課程以上、40歳以下の方が対象。

募集期間:詳細URLを参照

詳細URL:https://www.nakatani-foundation.jp/grant_exchange/

問合せ先:

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号IHDビル5階

公益財団法人中谷財団 神戸分室事務局(交流助成担当)

E-mail:

https://www.nakatani-foundation.jp/inquiry/

お電話での問い合わせは受け付けていません。

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 28 5月 2025

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 28 5月 2025

- 対象研究分野:BME(Bio Medical Engineering)分野 ~生命科学と理工学の融合境界領域~

- 応募資格:大学およびこれに準ずる研究機関に属する者

<特別研究助成>

2年間で最大3,000万円(1件)

(助成対象)基盤となる開発研究を一層発展させることにより、卓越した成果が期待でき、かつ実用化が見込まれる研究成果の創出に資する研究

(助成期間)2026年4月から2年間

<開発研究助成>

1年間で最大500万円 (15件前後)

(助成対象)独創的な発想に基づく研究であって、実用化が期待できる技術の開発または実用化に寄与することが期待できる研究

(助成期間)2026年4月から1年間

<奨励研究助成>

1年間で最大200万円 または 2年間で最大400万円(25件前後)

(助成対象)若手研究者の育成を目的とし、独創的な発想に基づく夢のある研究であって、将来の実用化に向けた基盤技術として期待される研究。研究責任者の年齢は、2026年3月末日時点で40歳未満であること。

(助成期間)2026年4月から1年間または2年間

<調査研究助成>

2年間で最大300万円(5件前後)

(助成対象)基礎医学または臨床医学における計測技術(解析技術も含む)の有用性、活用状況、必要性(ニーズ)、可能性(シーズ)、研究動向などの調査研究

(助成期間)2026年4月から2年間

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 28 5月 2025

- 対象研究分野:BME(Bio Medical Engineering)分野 ~生命科学と理工学の融合境界領域~

- 候補資格:候補者は以下の条件を満たす日本人研究者(海外で活躍する日本人研究者を含みます)

<大賞> 1件

対象研究分野において、独創的な発想に基づいたイノベーティブな研究成果を上げ、現在も活発な研究活動をおこなっている研究者又は研究グループ

[賞金:5,000万円 副賞:トロフィー]

<Young Investigator(Y.I.)賞> 3件まで

1)対象研究分野において独創的な研究を実施しており、その将来性が嘱望される若手研究者

2)2025年度末において45歳未満であること(ライフイベントにより研究から離れた期間を考慮)

[賞金:500万円 副賞:研究助成を5年間で4,000万円・トロフィー]

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 28 5月 2025

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 28 5月 2025

日本生物工学会では、第15回(2026年度)三島海雲学術賞について本会からの推薦候補者を募集しています。

三島海雲学術賞の応募に際し、学会長による推薦を希望する方は、学会授賞係()にお問い合わせください。

応募書類は、2025年9月16日(月)までに本学会授賞係宛()に電子ファイルにてご送付下さい。

推薦に関する詳細については、三島海雲記念財団のホームページをご覧下さい。

⇒https://www.mishima-kaiun.or.jp/virtue/

- 目的:自然科学及び人文科学の学術研究領域において、とりわけ、創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者を顕彰し、その研究の発展を支援してゆくこと。

- 対象分野(自然科学部門):食の科学に関する研究:食品素材、製造・加工・調理、発酵・微生物利用、栄養・嗜好・生理機能、食の安全、疾病予防などに係る研究

- 候補者資格: 国内外の学術誌などに公表された論文、著書、その他の研究業績により独創的で発展性のある顕著な業績をあげている者で、45歳未満(2026年4月1日現在)、日本在住の研究者(国籍不問)および海外在住の日本人研究者(日本国籍を有する者)

- 賞の内容:賞状ならびに副賞(1件当たり300万円)2件以内

- 本会への書類提出締切日時:2025年9月16日(月)17:00

- 問合せ先・応募書類(電子フォーマット)送付先:

日本生物工学会授賞係 E-mail:

新着情報

Published by 学会事務局 on 28 5月 2025

- 対象研究:

日本石鹸洗剤工業会に資する研究、石けん・洗剤のサプライチェーン上にある研究とします。なお、近い将来に成果が期待できる開発研究だけでなく、当業界を支える基礎研究も対象とします。

- 対象者:大学、高専、公的研究機関に所属する研究者

- 詳細URL:https://jsda.org/w/01_katud/research-grant.html

- 助成額:1件100万円で2件上限

- 募集期間:2025年6月1日~8月31日

- 連絡先:

日本石鹸洗剤工業会

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11

TEL. 03-3271-4301

E-mail:

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 部会:バイオ計測サイエンス on 27 5月 2025

バイオ計測サイエンス研究部会からのお知らせです。

Mass Photometry(MP)の開発者であるOxford大学教授のPhilipp Kukura博士が来日されます。大阪大学大学院工学研究科の山口博士から最近のMPの最新利用例の紹介の後、Kukura博士から、2018年のScience誌に掲載されたMass Photometry(MP)の論文発表、MP法を利用した装置を製造販売するRefeyn社の起業と世界的成功、一連の科学的発見から実用化までについてご講演頂きます。

1. 16:00-16:10

演者:Dr. Yuki Yamaguchi, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Graduate School of Engineering, The University of Osaka

講演タイトル:Direct Identification and Quantification of Recombinant Adeno-Associated Virus in Crude Cell Lysate and Conditioned Medium by Mass Photometry.

参考文献: Yamaguchi Y, et al. Anal. Chem. 2025 May 20; 97(19): 10405-10416.

2. 16:10-17:00

演者:Professor Philipp Kukuraa,b, aPhysical and Theoretical Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, University of Oxford, bKavli Institute for Nanoscience Discovery, University of Oxford

講演タイトル:Towards quantitative and universal single molecule biophysics with mass photometry

講演要旨:Biomolecular mechanisms and interactions provide the basis for the function and regulation of cellular processes. Elucidating the underlying processes traditionally relies on a combination of structural characterization and bulk studies aimed at revealing the associated energetics and kinetics. Both approaches, however, come with some intrinsic bias, such as towards the most stable species or the averaging of individual to ensemble behaviour. I will show how mass photometry, the mass measurement of single biomolecules in solution, provides unique insight into the distribution of biomolecular complexes in solution. These capabilities provide immense benefits to essentially all research and application of purified biomolecules. I will illustrate these using examples of MP’s use for rapid and accurate sample screening prior to structural characterization by cryoEM, visualising the full heterogeneity of polydisperse species and quantifying complex interaction affinities between multiple biomolecules assembling into functional, larger complexes. I will illustrate the impact of these capabilities with recent results aiding our understanding on the origin of differential infectivities of viral strains, and the mechanism of loop extrusion by cohesin.

大阪大学工学研究科附属フューチャーイノベーションセンター テクノアリーナ

最先端研究拠点部門「内山遺伝子治療用ベクター革新的製造拠点」

インキュベーション部門「遺伝子治療用ベクター製造に関する研究開発と人材育成」

日本生物工学会バイオ計測サイエンス研究部会(⇒研究部会のページはこちら)

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 27 5月 2025

| 研究課題 | エネルギーおよび環境に関する独創的で優れた研究 |

|---|

| 対象者 | 日本の国・公・私立大学(大学附置または附属研究所を含む)および高等専門学校に所属する研究者個人(学生を除く)またはグループ |

|---|

| 助成内容 | - 第52回(2025年度)岩谷化学技術研究助成

助成限度額:1件当たり200万円(100件程度を予定)

助成期間:2026年4月から始まる1年間を基本

- 第3回(2025年度)岩谷科学技術特別研究助成

助成限度額:1件当り1,000万円(15件程度を予定)

助成期間:2026年4月から始まる3年間を基本

|

|---|

| 応募締切日 | 2025年7月31日(木) |

|---|

| 詳細URL | https://www.iwatani-foundation.or.jp/grants/ |

|---|

| 問合せ先 | 公益財団法人 岩谷直治記念財団

TEL: 03-6225-2440 FAX: 03-6910-2980

https://www.iwatani-foundation.or.jp

E-mail: |

|---|

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 27 5月 2025

| 表彰の対象 | 次の項目に関し優れた技術開発が既に完成し、かつ顕著な産業上の実績があると認めた業績。- 生産プロセスの合理化によるエネルギーの有効利用、効果的な環境保全の達成と顕著な産業上の実績

- エネルギーおよび環境に関する独創的な技術の開発と顕著な産業上の実績

- エネルギーおよび環境に関連した新素材、バイオ新技術およびエレクトロニクス新技術の開発と顕著な産業上の実績

|

|---|

| 対象者 | 日本の学会・協会またはその他機関から推薦を受けた個人またはグループ。代表研究者および共同研究者は必ずしも学会・協会の会員その他機関等の所属員であることを要しない。 |

|---|

| 詳細URL | https://www.iwatani-foundation.or.jp/awards/ |

|---|

| 内容 | 毎年2件以内で、1件につき賞状、賞牌および副賞500万円を贈呈。 |

|---|

| 応募締切 | 2025年8月31日(日) |

|---|

| 問合せ先 | 公益財団法人 岩谷直治記念財団

TEL: 03-6225-2400 FAX: 03-6910-2980

https://www.iwatani-foundation.or.jp

E-mail: |

|---|

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 26 5月 2025

第25代会長

清水 浩

このたび、2025年度より日本生物工学会第 25代の会長を拝命することとなりました大阪大学情報科学研究科バイオ情報工学専攻の清水浩です。私が本会に最初に参加したのは大学院生の大会の時でした。熱い議論に感銘したのを覚えています。以来、35年あまり私の研究人生は本会活動がその中心にあります。微力ではございますが、副会長の青柳秀紀先生(筑波大学)、安原貴臣先生(アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社)をはじめ強力な理事メンバーとともに学会の発展に努めたいと思います。

本会は、2022年に100周年を迎え、多くの皆様のお力添えを持ちまして無事100周年記念事業を終えました。改めて心よりお礼申し上げます。本会は1923年に大阪醸造学会として設立され、醗酵工学会を経て日本生物工学会と改名し現在に至っております。100周年記念誌に記されているように醸造に端を発し現在は生物工学の中心学会としての地位を築いています。次の100年後も輝く学会であり続けるために活動の継続と発展を進めたいと思います。

英文誌 Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)は 2023年の IFが2.3となり、生物工学分野の先端研究成果を発信する国際誌に発展しました。そのことは、日本の生物工学分野のプレゼンスを世界に示しております。皆様の引き続きの積極的な投稿をお願いします。和文誌はさまざまな特集や企画を通じて、読み応えのある記事を掲載発信し続けています。速報性が重要な情報はホームページへ移し、読み物としての魅力を大きくしたいと思います。

本会の大きな特徴の一つは、産学官の会員が情報交換を行うことにあり、大会や SBJシンポジウム、和文誌企画、さらには研究部会の活動を通じて新規研究分野のコミュニティの形成、活性化を支援したいと考えています。100周年を機に韓国生物工学会(KSBB)や台湾生物工学会(BEST)のみならず、ASEAN諸国の生物工学関連学会とも交流が始まりました。今後も大会の国際性など運営方法を議論していきます。

2025 年は改正公益法人法が施行されます。2011年公益法人として認可されて以来その趣旨に沿って着実な活動を行っており、公益事業としての活動や財政基盤の安定化が図られました。この度の改正にともなって外部理事・外部監事の任用など、より公正で開かれた学会として活動してまいります。

本年は学会事務局の体制が変化する時期でもあります。事務局長の定年退職をはじめ事務員が数年の間に異動するため、新たな事務局長、事務員を迎えました。また、これと同時期に会員情報管理システムや大会運営システムの更新などにも取り組み各種活動の効率化を図っています。このような取組みは本部のみでは達成できませんが、すでに各支部のご理解も得て着手しております。今後も本部と支部が協力し、皆様の活動が行いやすくなるインフラを整え、本部・支部を問わず快適な運営につながっていければと考えています。人やシステムが変わる時期にあたり、ひと時ご不便が生じる可能性がありますが、皆様の温かいご支援をお願いします。

100年後の生物工学会はどのように発展しているでしょうか。現在の地球規模の問題や医療、健康、食糧などの社会課題を乗り越えるため、生物工学は日本や世界を支えるキーテクノロジーの一つとして期待されています。基礎および応用研究において分野の垣根を越えて AI や情報、分析科学、ナノテクノロジー、ロボティクスなどなど、さまざまな分野との融合が起こりつつあります。イノベーションは分野どうしの境界で生まれ、発展するとも言われています。これらを生み出す源泉は会員皆様の中にあり、学会内外の分野とのネットワーク形成にあると思います。本会が生物工学分野の魅力のある学会であり続けられますよう、尽力したいと思います。会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

2025年5月

日本生物工学会会長

清水 浩

【歴代会長挨拶】

学会について

Published by 学会事務局 on 26 5月 2025

科学技術振興機構(JST)では、科学技術・イノベーション(Science, Technology and Innovation:STI)を用いて社会課題を解決する取り組みを対象とした 「STI for SDGs」アワード の2025年度の募集を行っています。

このアワードでは、活用する技術の種類やレベルは問わず、独自性や展開性に優れた取り組みを表彰し、それらの取り組みの推進と他での活用を進めることでSDGs達成への貢献を目指しています。

大学や企業などでの研究成果の活用、自治体が地域と連携して行っている活動、企業におけるESG経営・サステナビリティ・インパクト経営などを意識した事業や社会貢献活動、NPOによる活動、大学のサークル活動や高校の部活動(大学生以下対象の「次世代賞」あり)など、多様な取り組みのご応募を歓迎します。

研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 26 5月 2025

日本生物工学会では、令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦を募集しています。文部科学大臣表彰科学技術賞、若手科学者賞および研究支援賞にふさわしい会員の推薦をお願いします。推薦にあたっては、推薦要領をご確認の上、所定の様式(候補調査書、履歴書、推薦書、付属資料等)を、2025年7月8日(火)までに本学会授賞係宛()に電子ファイルにてご送付下さい。

詳しくは下記サイトをご覧下さい。

⇒https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/hyoushou/1414653.htm

【表彰の対象】

1)開発部門:我が国の社会経済、国民生活の発展向上等に寄与する画期的な研究開発若しくは発明であって、現に利活用されているものを行った個人若しくはグループ又はこれらの者を育成した個人

2)研究部門:我が国の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究又は発明を行った個人又はグループ

3)技術部門:中小企業、地場産業等において、地域経済の発展に寄与する優れた技術を開発した個人若しくはグループ又はこれらの者を育成した個人

4)理解増進部門:青少年をはじめ広く国民の科学技術に関する関心及び理解の増進等に寄与し、又は地域において科学技術に関する知識の普及啓発等に寄与する活動を行った個人又はグループ

本会への書類提出締切:2025年7月8日(火)17:00

応募書類(電子フォーマット)送付先:

日本生物工学会授賞係 E-mail:

新着情報

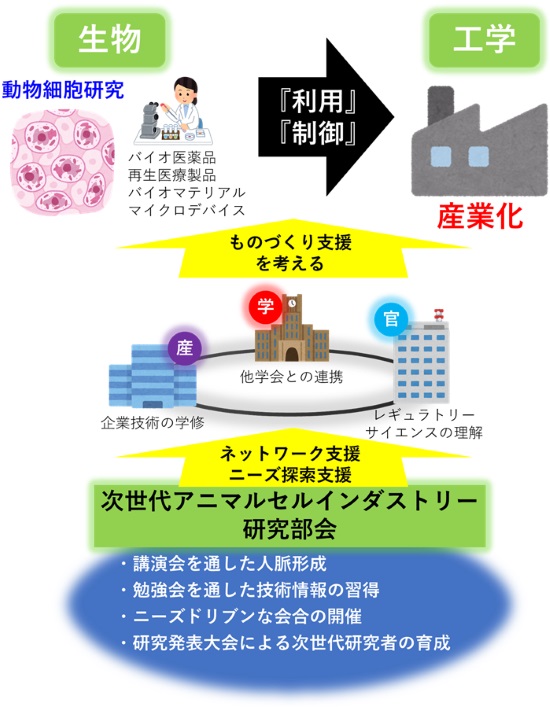

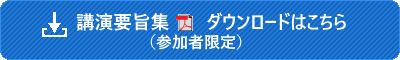

Published by 部会:次世代アニマルセルインダストリー on 26 5月 2025

次世代アニマルセルインダストリー研究部会代表

工学院大学 先進工学部生命化学科

河原 正浩

⇒研究概要図

動物細胞を用いた産業分野はバイオ医薬品等の生産手段から、ハイブリッド型人工臓器、バイオマテリアル、再生医療、さらには病態解明や医薬品の機能評価等に用いられるマイクロデバイスの開発など、年々その適用分野の裾野が広がりを見せている。しかし動物細胞を材料もしくは道具として用いる場合、その不安定性ゆえのバリデーションの困難さなど、具体的な課題が明確になってきた。本研究部会は、これらの課題を細胞培養・加工・評価技術の高度化・洗練により解決し、動物細胞産業(アニマルセルインダストリー)分野のさらなる発展を目的として2018年度に設置した。この目的達成のためには、アニマルセルインダストリーに必要な遺伝子・蛋白質工学による細胞機能改変技術、それらを評価・支援する細胞アレイ・デリバリー技術、細胞挙動の網羅的・非侵襲的な計測と数学モデルによる理解に立脚した三次元組織の調製技術、マイクロ流体デバイスによる細胞操作技術などの新たな構築、体系化が必要とされる。本研究部会は、昨年までのセルプロセッシング計測評価研究部会のコンセプトを基礎とするものの、『計測する』意識から『利用する』、『制御する』意識に向けたより工学的・産業的な意見交換をすることを目標とする。さらに技術だけでなく、今後10~20年を視野に入れた次世代を担う人脈形成が必要であり、そのための関連学会および産学連携、若手研究者の育成が不可欠である。以上のことから、本研究部会では、アニマルセルインダストリー分野発展のための動物細胞の培養・加工・評価・解析に必要な次世代の工学研究を加速、奨励している。

運営委員

[代表]

河原 正浩 (工学院大・先進工)

[幹事長]

堀江 正信(京大・環安機構)(兼会計監事担当)

[副幹事長]

佐藤 康史(旭川医大・医)

[HP&メーリングリスト担当]

曽宮 正晴(阪大・産研)

秋山 裕和(名大・工)

[会計]

堀口 一樹(秋田大・理工)

[委員]

中村 乃理子(東大・工)

稲垣 奈都子(東大・工)

金子 真大(名大・工)

岩井 良輔(岡山理科大・フロンティア理工学研究所)

蟹江 慧(近大・工)

活動報告

お問合せ先

京都大学環境安全保健機構

堀江 正信

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 25 5月 2025

生物工学会誌第103巻第5号(2025年5月号)をJ-STAGEでオンライン公開しました。 第103巻第1号からは、主要記事だけでなく、「集まれ!グラントの泉」「研究部会」「本部だより」「支部だより」「事務局より」などの各コーナーもJ-STAGEでご覧いただけるようになりました。

⇒生物工学会誌第103巻第5号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 20 5月 2025

第77回日本生物工学会大会の講演要旨を受付けております。

大会で発表をされる方は、要旨の登録をお願いいたします。⇒詳しくはこちら

- 講演要旨の受付締切:2025年6月13日(金)正午(締切厳守)

新着情報

Published by 学会事務局 on 19 5月 2025

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 139, No. 6(2025年6月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

ScienceDirect 最新号アラートの設定方法

ScienceDirectでユーザー登録をするとJBBの最新号アラート(掲載記事へのリンク付き目次)をメールで受信することができます。

⇒詳しくはこちら

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 15 5月 2025

| 助成対象 | 「社会的課題の解決に資するための知識統合・連携型研究」を広く募集します。- 理系、文系を問わず応募が可能です。

- 応募者自らが考える「目指したい世界とその実現に向けた課題」を提示してください。

- 科学技術や人文・社会科学等の専門分野を超える人達の国際的な連携をエンカレッジします。

- 文化・芸術分野との融合や、医学、農学分野の提案も期待します。

|

|---|

| 詳細URL | https://www.japanprize.jp/subsidy_yoko.html |

|---|

| 応募資格 | - 年齢制限はありませんが、45歳程度までの人材の発掘を考えています。

- 個人あるいは少人数のグループの提案を奨励します。

- 国内の大学、公的機関、企業、市民組織等に所属し、助成期間を通じ当該研究を継続できること。

- 研究担当者は所属組織の長(学科長、学部長、研究所長等)の承認を受けること。同一組織から複数課題の応募可。

|

|---|

| 応募締切 | 2025年7月31日(木) |

|---|

| 助成金額 | 1件500万円~1000万円程度 4~8件程度 |

|---|

書類送付・

問合せ先 | 〒107-6035 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル イーストウィング35階

公益財団法人 国際科学技術財団

平成記念研究助成係(小倉・片田)

Tel: 03-5545-0551 Fax: 03-5545-0554

E-mail: |

|---|

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 14 5月 2025

公益社団法人におい・かおり環境協会

におい・かおり環境学会係(石井、重岡、中辻)

Tel: 03-6233-9011

E-mail:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 14 5月 2025

- 日時:2025年7月11日(金)10:00~17:00 懇親会17:30~19:30

- 会場:上智大学四ツ谷キャンパス(〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1)

図書館9階 L-921室

- 詳細URL:http://www.jaie.gr.jp/00japanese/index.html

(「セミナー」>「概要」をご参照下さい。)

- 参加申込方法:日本イオン交換学会のホームページの「参加申込」フォームに必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

- 参加申込締切日:2025年6月27日(金)

- 参加費:

(振込) 日本イオン交換学会会員・協賛学会会員 5,000円、非会員 8,000円、学生無料

(当日) 会員・非会員ともに 10,000円(学生は予約外も無料です)

- 問合せ先:

⼭形⼤学⼤学院理⼯学研究科 遠藤 昌敏

TEL: 0238-26-3142

E-mail:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 13 5月 2025

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)では、2023年度より先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)を実施しています。

ASPIREでは、世界のトップ科学者層とのネットワーク構築、国際的なトップ研究コミュニティーへの参画、将来持続的に世界で活躍できる人材の育成などを目的とし、優秀な若手研究者等の科学技術先進国への渡航や招へい、トップレベルの国際共同研究を支援しています。

2025年度共同募集におきましては、オランダ科学研究機構(NWO)との協力の下、日蘭共同研究提案募集を以下の通り行います。 詳しくは募集ページをご覧ください。

【詳細情報】

https://www.jst.go.jp/aspire/program/announce/announce_aspire2025_nl.html

- 募集テーマ:Unconventional information processing technologies – research collaborations between Japan and the Netherlands(革新的な情報処理技術のための日蘭共同研究)

- 募集期間:2025年5月12日(月)~9月9日(火)午後2時(日本時間)

- 研究分野:半導体・量子分野

- 相手国:オランダ

- 相手国側配分機関:オランダ科学研究機構(NWO)

- 支援規模:1課題あたり最大2.5億円/支援期間(間接経費30パーセントを含む)

- 支援期間:最低4年~最大5年

- 採択予定数:4課題程度

問合せ先

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

国際部 先端国際共同研究推進室(ASPIRE)

日蘭公募担当

E-mail:

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 13 5月 2025

| 対象 | バイオテクノロジーを主体とする調査・研究・技術開発等において新規な内容を擁し、将来にわたってバイオテクノロジー等生物科学の研究開発に一定の貢献をすると認められるもの |

|---|

| 応募資格 | - 全国の国公私立の大学、短大、高専ならびに公的研究機関、あるいはそれに準ずる機関等に所属する若手研究者または研究グループ。

- 全国の国公私立高等学校に在勤する教員および在校生(グループ活動も可)。

|

|---|

| 概要 | - 国公私立の大学、短大、高専ならびに公的研究機関に所属する若手研究者または研究グループに対し、1件20万円程度から100万円程度を限度に研究奨励金を給付。ただし、他の財団等の機関から研究助成を受けている同一テーマでの助成は行いません。

- 国公私立高等学校教員および在校生(グループ)に対し、1件10万円程度から20万円程度を限度に研究奨励金を給付。

|

|---|

| 詳細URL | https://www.hokto-kinoko.co.jp/corporate/csr/shinkouzaidan/ |

|---|

| 申請締切日 | 2025年9月24日(水)(必着) |

|---|

| 提出・連絡先 | 〒381-8533 長野県長野市南堀138-1 ホクト(株)内

公益財団法人ホクト生物科学振興財団 事務局 倉島

TEL: 026-259-6787 FAX: 026-243-1680 |

|---|

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 13 5月 2025

生物工学会は日本分析機器工業会(JAIMA)とお互いの事業活動での協働企画を推進しています。

この度、JAIMA様よりJASIS2025(2025年9月3日(水)~5日(金)、幕張メッセ)(https://www.jasis.jp/)での生物工学会会員(賛助会員含む)向け特別価格での出展ブース提供(先着5件)のご案内をいただきました。

詳細はファイルをご参照ください。

ライフサイエンスゾーン出展案内(PDF)

会員の皆様の研究活動等の宣伝の場としてご活用いただきますようお願いいたします。

提供件数に限りがございますので、お早めにご応募ください。

申込方法:

JASIS 2025オフィシャルサイト(https://www.jasis.jp/)よりお申込みください。

申込時に「日本生物工学会からの紹介」であることをご明示ください。

出展申込締切:2025年5月21日(水) ⇒ 6月10日(火) 延長しました!

問合せ先:

JASIS運営事務局(株式会社日経イベント・プロ内)

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目25番 JR神田万世橋ビル16階

TEL: 03-6812-8690 FAX: 03-6812-8649

E-mail:

新着情報

Published by 学会事務局 on 12 5月 2025

公益財団法人 関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団は、電気エネルギーをはじめとする各種エネルギーの供給・利用や資源リサイクル分野、幅広い視点からの防災・減災に資する総合防災科学分野の、基礎的、創造的かつ⾧期的な研究の充実、研究者の育成、国際交流の促進等を図るため、研究に対する助成、国際交流活動に対する助成等を行っており、2025年度助成事業の募集をしています。

- 助成種類:

① 研究助成

② 国際交流活動助成(研究者海外渡航)

③ 国際交流活動助成(海外研究者招聘)

④ 研究成果の出版助成

⑤ 研究発表会等の開催助成

(※②、⑤はオンライン開催、④は指定期間内掲載済の一部も対象とする)

- 分野: A.エネルギー・リサイクル分野 B.総合防災科学分野

- 対象:主に関西地域(北陸3県含む)の大学院、大学の学部、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学共同利用機関に勤務する研究者(②、④は博士後期課程の大学院生を含む)

- 助成内容:

① 1件100万円以下。 A 11件 B 3件

② 欧州、北米(ハワイ除く)、中南米は1件30万円以下、左記以外は1件20万円以下。 A 2件 B 2件

③1件50万円以下。 A・B併せて2件

④1件10万円以下。 A 7件 B 3件

⑤1件40万円以下。 A・B併せて3件

- 詳細URL:https://www.krf.or.jp/

- 応募締切:① 2025年8月31日(日) ②、③、④、⑤ 7月31日(木)

- 問合せ先:

公益財団法人 関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団

E-mail:

Tel:06-7506-9068

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 12 5月 2025

- 開催日:

【オンライン講義】2025年6月20日(金)、7月4日(金)、7月18日(金)

【対面実習】2025 年8月26日(火)

- 実施方法:講義(Zoom によるライブ配信およびオンデマンド配信)、および実機を用いた対面実習

- 実習会場:東京理科大学 神楽坂キャンパス6号館4階 理科実験室(東京都新宿区若宮町 20)

- 詳細URL:https://www.netsu.org/2025lecture/

- 参加申込締切日:

第1回の個別申込みと全4回一括申込み締切日:2025月6月19日(木)

第2~4回の個別申込締切日:各回の1週間前

※オンライン講習については、申込期限を過ぎても、個別に申込を受付可能ですので、下記熱測定学会事務局までお問い合せ下さい。

ただし、申込時点で既に終了している回についてはオンデマンド視聴のみとなります。

- 問合せ先:

日本熱測定学会事務局

TEL. 03-6310-6831 FAX. 03-6759-3981

E-mail:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 08 5月 2025

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 30 4月 2025

第17回 Asian Congress on Biotechnology(KSBB-AFOB Conference 2025)が、2025年9月23日(火)~27日(土)に韓国・仁川で開催されます。

KSBB(韓国生物工学会)40周年記念大会との併催となります。

早期参加登録と演題登録は2025年5月26日に開始されます。

詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://www.ksbb-afob.org/

会期:2025年9月23日(火)~27日(土)

会場:Grand Hyatt Incheon (Gala Dinner at Inspire Resort)

早期参加登録:2025年5月26日(月)~6月30日(月)

要旨登録締切:2025年7月11日(金)

テーマ:Frontiers in Biomanufacturing: Shaping a Sustainable Bioeconomy

トピックス

- Agricultural and Food Biotechnology

- Applied Microbiology and Bioprocess Engineering

- Biopharmaceutical Technology

- Biosensors and Biochips

- Energy and Environmental Biotechnology

- Marine Biotechnology

- Nanobiotechnology

- Protein and Enzyme Engineering

- Synthetic Biology and Metabolic Engineering

- Tissue and Biomedical Engineering

- Bioeconomy and Biosociety

- AFOB-EFB Joint Session

新着情報,関連団体行事

Published by 学会事務局 on 25 4月 2025

国立研究開発法人海洋研究開発機構では、令和7年度地球シミュレータ機構戦略課題「チャレンジ利用課題」を募集しています。

「チャレンジ利用課題」は、海洋研究開発機構の第4期中長期目標・中長期計画における『大型研究開発基盤の供用及びデータ提供等の促進』に基づき、科学技術分野の研究・開発及び学術研究を推進するため「所内課題」「公募課題」に加えて、 挑戦的な利用や大型計算機の利用推進等による利用を目的として、機構の内外を 問わず募集(※)するものです。

※機構外からの利用課題は機構職員のカウンターパーソンが必要です。

詳細は以下のURLをご覧ください。

https://www.jamstec.go.jp/es/jp/project/r07challenge-es.html

問合わせ及び提出先窓口

国立研究開発法人海洋研究開発機構

付加価値情報創生部門地球情報基盤センター

ES公募係

TEL: 045-778-5770 E-mail:

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 25 4月 2025

2025年度は15の研究部会が承認されました。

うち、以下の4件が新規で設置されております。

- 脂質未来開拓研究部会(代表者:竹内道樹)

- 植物バイオものづくり研究部会(代表者:關 光)

- バイオDX研究部会(代表者:石川聖人)

- 炭素資源循環研究部会(代表者:杉森大助)

研究部会の一覧はこちら↓

https://www.sbj.or.jp/division/

新着情報

Published by 部会:自然共生に学ぶ生物工学 on 25 4月 2025

自然共生に学ぶ生物工学研究部会代表

大阪公立大学大学院農学研究科

岡澤 敦司

⇒研究概要図

現代社会では、人間活動による環境への影響が顕著になり、持続可能な未来への道筋が問われている。この課題に直面し、生物工学分野においても、地球環境との調和を目指した新たな研究アプローチが急務となっている。「自然共生に学ぶ生物工学研究部会」では、自然界における共生関係や生物間相互作用に関する研究を生物工学に応用することを目的とし、この分野の研究者が集まり意見交換を行う。本研究部会で議論を重ねることで、各研究者のプロジェクトに新たな視点をもたらし、生物工学の新しい方向性を探求する基盤形成に貢献する。さらに、産業界との連携を強化し、研究成果の実用化を目指すことで、社会的・環境的に責任ある技術開発を推進する。

会員(順不同)

岡澤 敦司(大阪公立大院・農)

田丸 浩(東北大院・工)

小林 元太(佐賀大・農)

広岡 和丈(福山大・生命工学)

廣田 隆一(広島大院・統合生命科学)

渡辺 大輔(奈良先端大院・先端科学技術)

三浦 夏子(大阪公立大院・農)

岡野 憲司(関西大・化学生命工学)

緋田 安希子(広島大院・統合生命科学)

高野 力(北大院・工)

大城 麦人(九大院・農)

丸山 裕慎(三重工研・食と医薬品研究課)

馬場 保徳(石川県大・生物資源工学研)

矢野 嵩典(岡山理科大・生物科学)

安原 貴臣(アサヒクオリティーアンドイノベーションズ)

お知らせ

問合せ先

大阪公立大学大学院農学研究科

岡澤 敦司

E-mail: okazawa.atsushi@omu.ac.jp

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

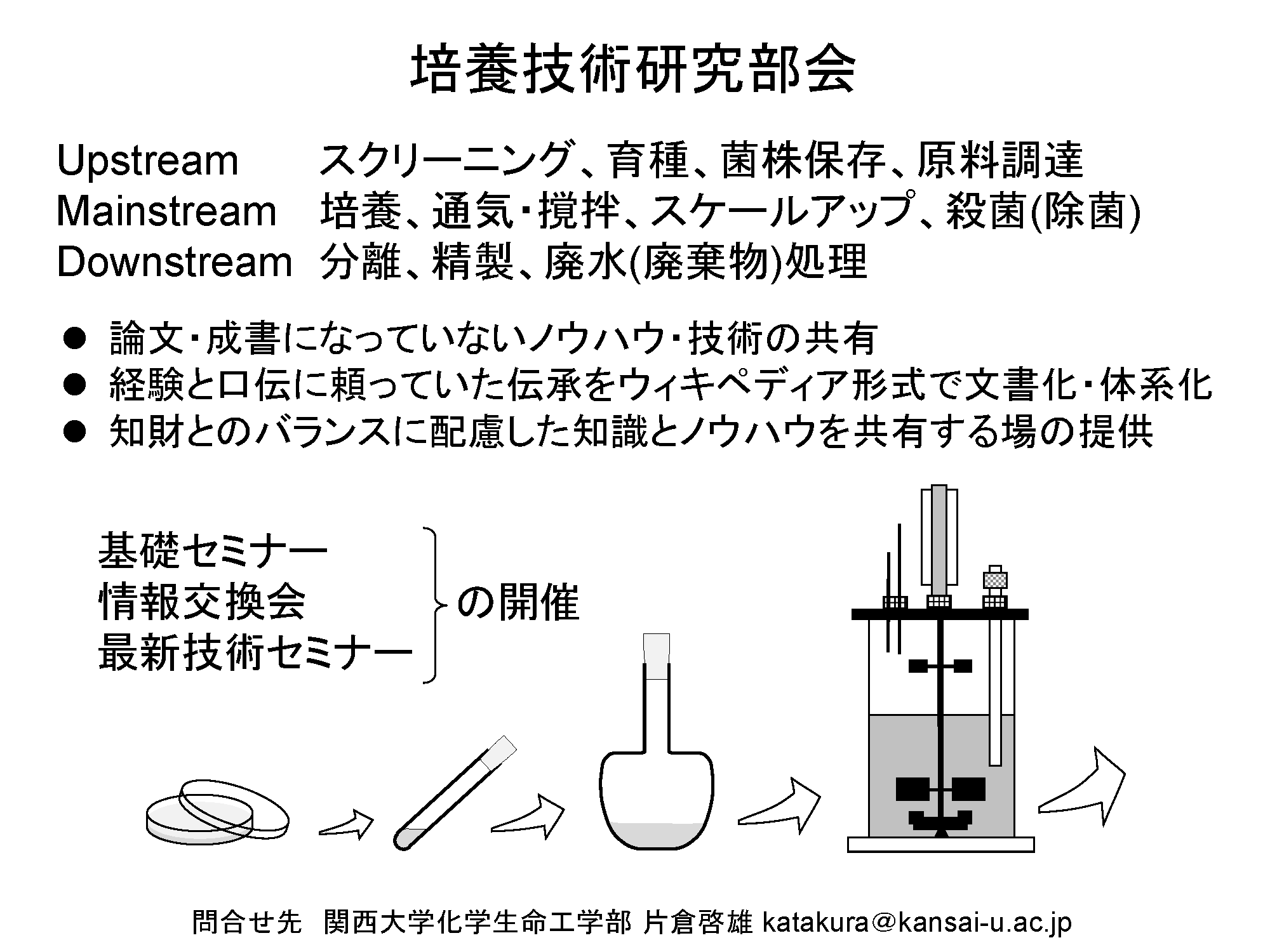

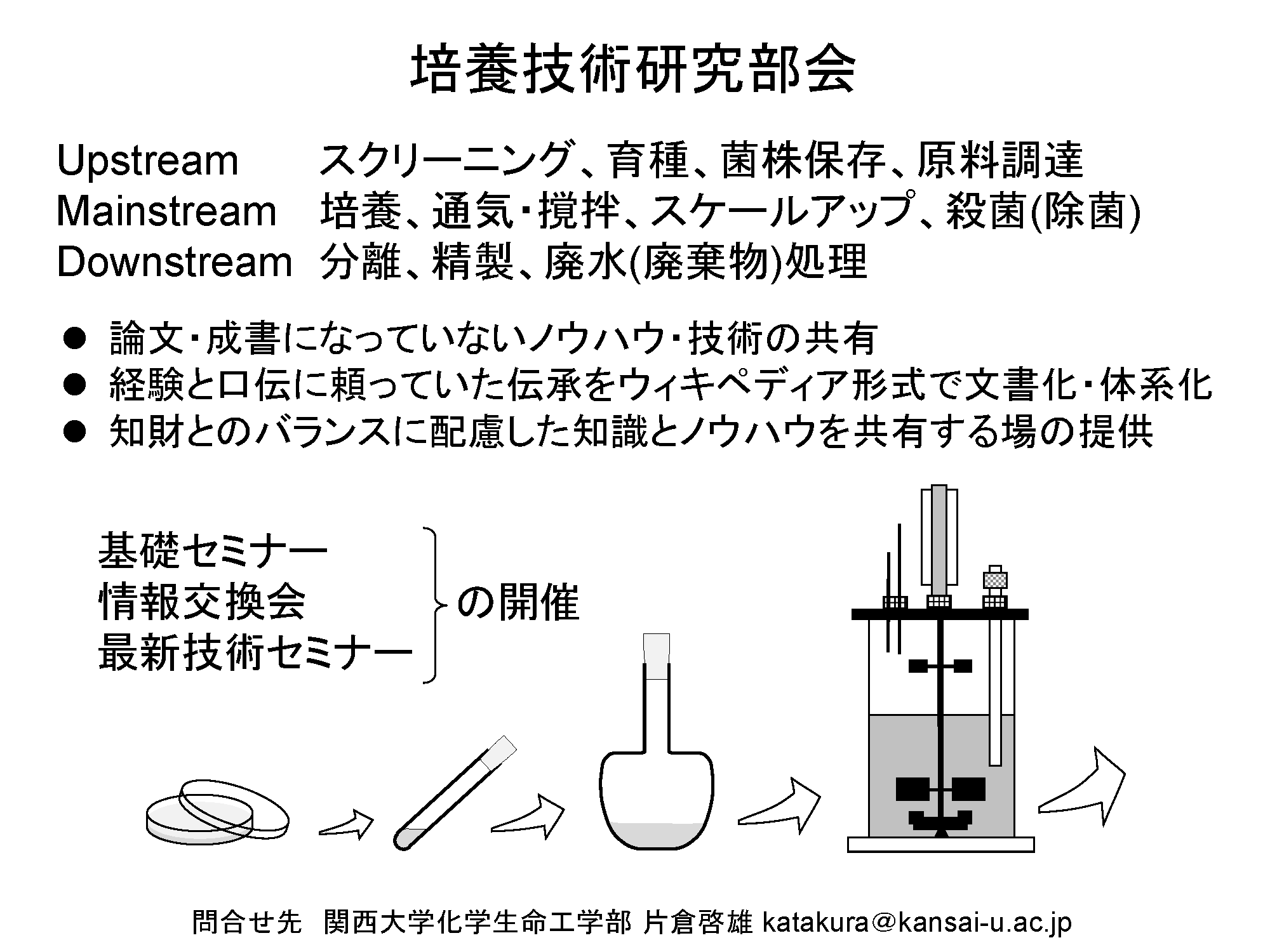

Published by 部会:培養技術 on 25 4月 2025

培養技術研究部会代表

関西大学 化学生命工学部

片倉 啓雄

⇒研究概要図

生物工学分野の発展に伴って培養に携わる研究者・技術者は大きく減少した。培養技術は口伝するノウハウに依存する部分が大きく、産学官の何れにおいても技術の伝承が途絶えかけている。培養技術はバイオ産業の根幹となる技術であり、その技術を維持するだけでなく、SDGsに貢献するためにもさらに発展させる必要がある。このような現状に鑑み、アップストリーム(スクリーニング、育種、原料調達)からダウンストリーム(分離、精製、廃水処理)まで、培養に関連する技術と理論、特に、論文や教科書になっていない知識やノウハウ・技術を共有し、知財に配慮しつつ、それぞれの組織がかかえる問題を相談・解決できる場を提供する。

運営委員

| 代表 | 片倉 啓雄(関大・化学生命工) |

|---|

| 幹事 | 青柳 秀紀(筑波大院・生命環境) |

|---|

| 東 雅之(大阪公大・工) |

| 大政 健史(阪大院・工) |

| 小西 正朗(北見工業大・工) |

| 田島 誉久(広島大院・統合生命科学) |

| 中島田 豊(広島大院・統合生命科学) |

| 長森 英二(大阪工大・工) |

| 堀内 淳一(京都工芸繊維大院・工芸科学) |

| 本田 孝祐(阪大・生物工学国際交流セ) |

これまでの活動

お問合せ先

関西大学 化学生命工学部

片倉 啓雄

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

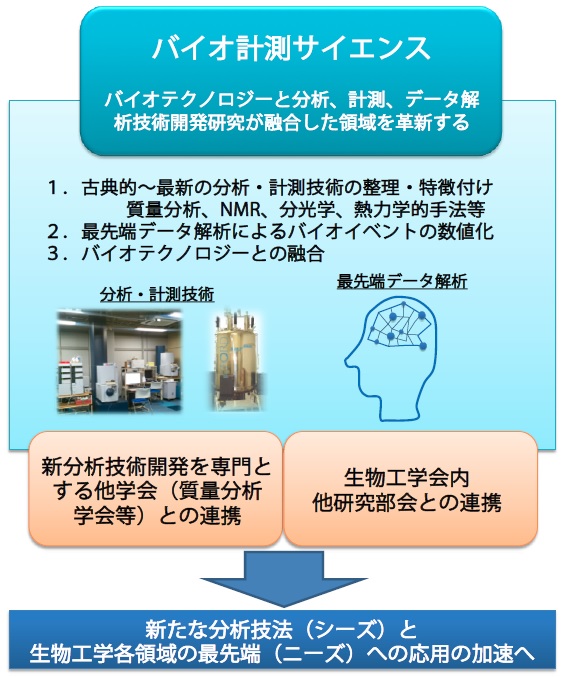

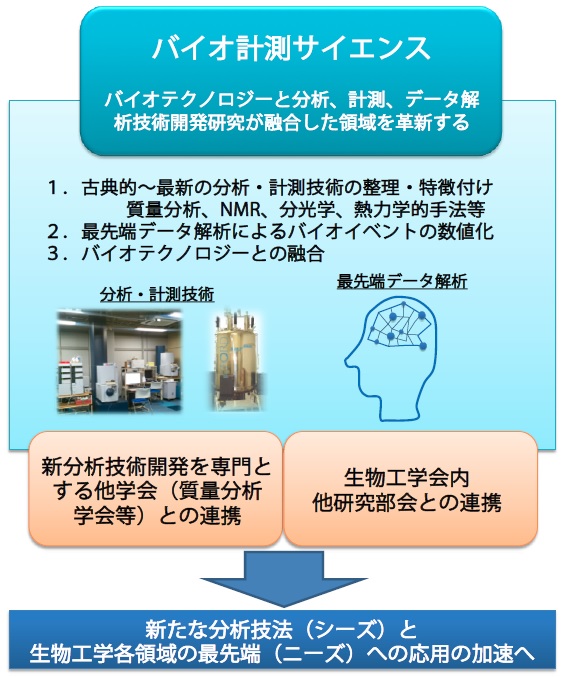

Published by 部会:バイオ計測サイエンス on 25 4月 2025

バイオ計測サイエンス研究部会代表

大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻

内山 進

⇒研究概要図

バイオテクノロジーと分析、計測、データ解析技術開発研究が融合した領域を革新することを目的とする。新たな分析技法(シーズ)と生物工学各領域の最先端(ニーズ)への応用を加速する。日進月歩の分析、計測、解析技術の進展に対応できる体制を発展させる。

- 特定の対象、技法にこだわらず旬な技術の画期的な応用を志向する。

- 1年任期の主幹事を設け、毎年異なるテーマで活動を行う。

- 生物工学会内の他の研究部会と合同でシンポジウム等の活動を行う。

- 新分析技術開発を専門とする他学会(質量分析学会等)との連携を積極的に進める。

生物工学会大会にて「バイオ計測サイエンス分野」を開催する。

運営委員

| 代表 | 内山 進(阪大院・工) |

|---|

委員

(五十音順) | 青木 航(阪大院・工) |

|---|

| 和泉 自泰 (九大・生体防御医学研究所) |

| 植田 充美(京大院・農) |

| 岡橋 伸幸(阪大院・情報科学) |

| 荻 博次(阪大院・工) |

| 加藤 晃一(岡崎統合バイオサイエンスセンター) |

| 河原 正浩(工学院大・先進工) |

| 加藤 竜司(名大院・創薬) |

| 菊池 淳(理研・環境資源科学研究センター) |

| 榊原 陽一(宮崎大・農・応用生物) |

| 清水 浩(阪大院・情報科学) |

| 新間 秀一(阪大院・工) |

| 津本 浩平(東大院・工) |

| 鳥巣 哲生(阪大院・工) |

| 馬場 健史(九大・生体防御医学研究所) |

| 福崎 英一郎(阪大院・工) |

| 松田 史生(阪大院・情報科学) |

| 吉野 知子(農工大院・工) |

これまでの活動

お問合せ先

大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻

内山 進

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

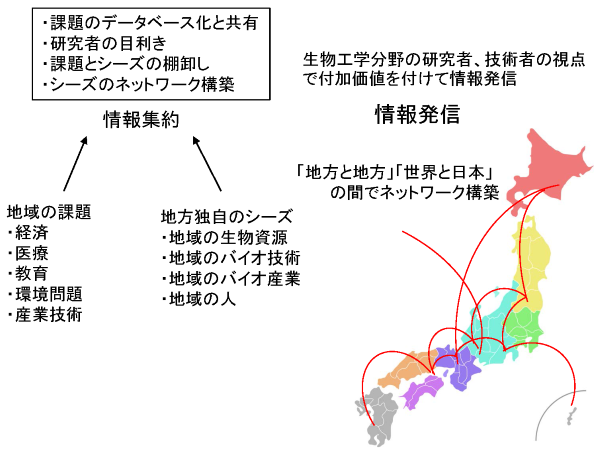

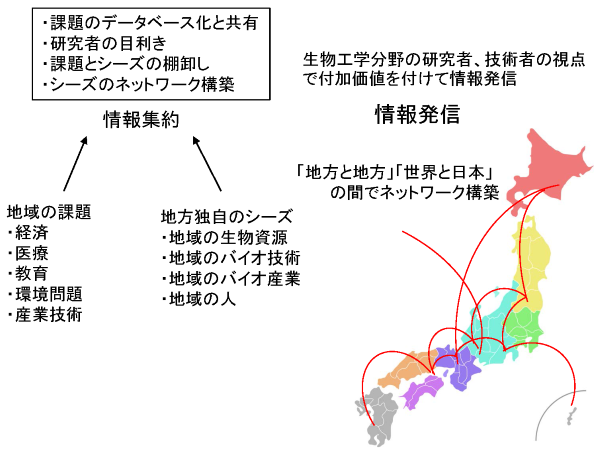

Published by 部会:生物資源を活用した地域創生 on 25 4月 2025

生物資源を活用した地域創生研究部会代表

岡山理科大学工学部応用化学科

古賀 雄一

⇒研究概要図

地域経済の振興や地域社会における資源循環・脱炭素化の促進など、地域が抱える課題の解決のために産官学の連携を通じたイノベーション創出による地域創生が期待されている。本研究部会では、生物資源・生物工学を用いて地域の課題にアプローチし、イノベーションを創出する取組を加速することを目的とする。具体的には、地域創生に関心のある生物工学会会員のネットワークを構築するとともに、生物資源・生物工学でのイノベーション創出に関心の強い地域コミュニティとの連携を強化する。その上で、各地域の課題、地域独自の生物資源や技術、取組に関する情報を集約し、生物工学の専門知識・技術の観点から課題(ニーズ)と技術(シーズ)のマッチングや、好事例の共有を促進する。これらの活動を通じて、国内のみならずアジア各国にも共通する課題に対して、生物資源・生物工学を用いた解決策の展開の普及を図る。

会員

| 大政 健史(阪大院・工) | 河原崎 泰昌(静岡県大・食品栄養科学) |

| 古賀 雄一(岡山理大・工) | 櫻谷 英治(徳島大院・社会産業理工) |

| 高野 和文(京都府大院・生命環境科学) | 土居 幹生(北海道大・産学連携推進本部) |

| 中武 貞文(鹿児島大・総合科学域共同学系) | 中野 秀雄(名大院・農) |

| 仲嶋 翼(三菱UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社) | |

これまでの活動

お問い合わせ先

岡山理科大学工学部応用化学科

古賀 雄一

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

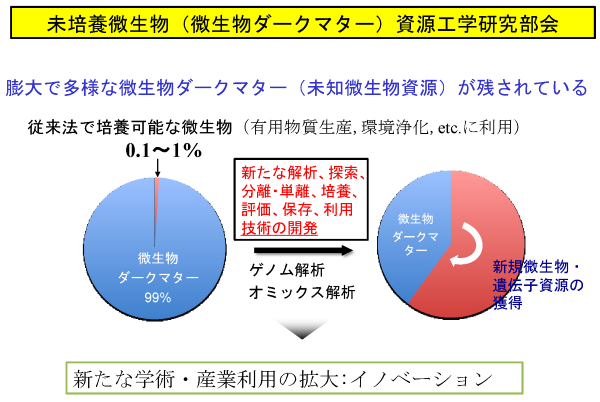

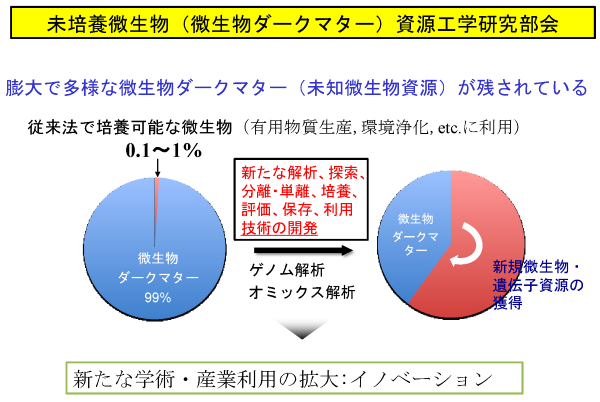

Published by 部会:未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学 on 25 4月 2025

未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会代表

筑波大学大学院 生命環境科学研究科

青柳 秀紀

⇒研究概要図

近年、従来の微生物培養法では、自然界に存在する微生物の1%未満しか培養できないことが明らかとなり、その限界が指摘されている。残された99%の未培養微生物は“微生物ダークマター(Microbial Dark Matter)” と呼ばれ、国内外で学術面、産業面での利活用が期待され、次世代シークエンサー等を用いた網羅的なゲノム解析が活発に行われている。しかしながら、塩基配列だけでは分からない微生物機能の解明や実用的利用を考えた場合、生物工学的視点から、ダークマター微生物の解析、探索、分離・単離、培養、評価、保存および利用に関する新たな技術開発や、これまで得られたビッグデーターとの有機的連携が必須である。本研究部会では、微生物ダークマターに関連する上記課題の研究・基盤技術開発の活性化を目的とする。

会員

| 青柳秀紀(筑波大学) | 青井 議輝(広島大) | 今井 優(信州大) |

| 大槻隆司(山梨大) | 木村 信忠(産総研) | 小西 正朗(北見工大) |

| 坂元 仁(関西大学) | 玉木 秀幸(産総研) | 中尾 洋一(早稲田大) |

| 中山 亨(東北大) | 西野 智彦(東京工科大) | 馬場 健史(九大) |

| 福﨑 英一郎(阪大) | 辻 雅晴(旭川高専) | |

これまでの活動

お問合せ先

筑波大学大学院 生命環境科学研究科

青柳 秀紀

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

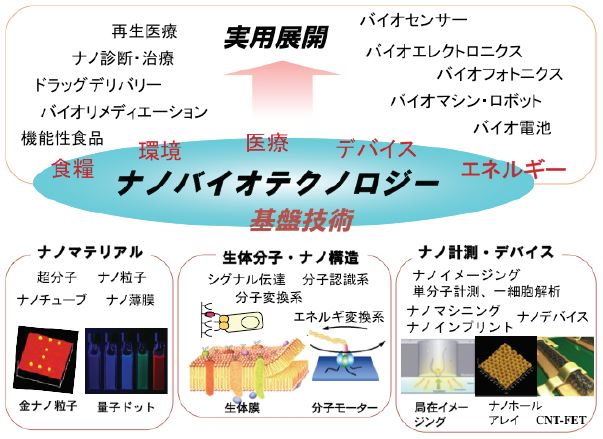

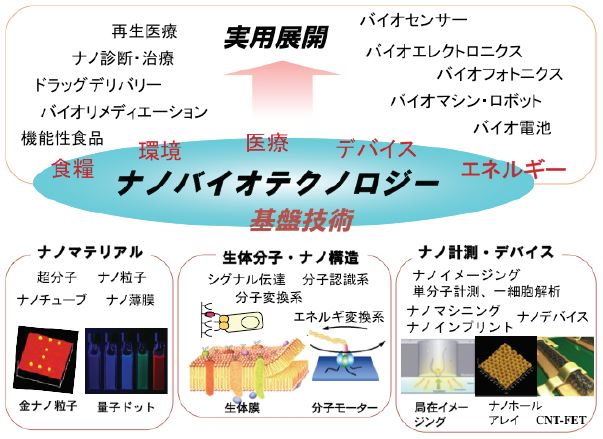

Published by 部会:ナノバイオテクノロジー on 25 4月 2025

ナノバイオテクノロジー研究部会代表

産業技術総合研究所

大阪大学 産業科学研究所

民谷 栄一

⇒研究概要図

生体は、ナノメートルスケールで秩序だった構造体の中で存在し機能している。こうした生体の有するナノシステムの中で、情報伝達・処理、エネルギー変換、物質変換がきわめて有機的に行われており、これらは、次世代技術のシーズの宝庫といってもよい。したがって、こうした生体機能におけるナノ構造に基づいて生体機能を設計・創成し、応用展開しようとする研究開発は、きわめて重要である。こうしたナノバイオテクノロジーを強力に推進するには、医療、環境、食糧などの各種バイオ関連分野との密接な連携が不可欠である。すでに国内外において一部関連分野の連携が開始されているが、広汎なバイオテクノロジー分野を網羅するナノバイオテクノロジー研究会の組織化は、日本生物工学会においてなされるべきと考える。特に、本研究部会では、ナノバイオテクノロジーに関する技術と産業界の持つニーズとの融合を計り、産官学共同研究の実現を目的とした情報の交換を行う。さらに、今後のナノバイオテクノロジー分野における研究を活性化させるために日本生物工学会の会員を中心としたナノバイオテクノロジー関連研究者のネットワークの形成を推進する。

構成員

[代表]

民谷 栄一(産業技術総合研究所/大阪大学 産業科学研究所)

[幹事委員]

中野 秀雄(名古屋大学大学院 生命農学研究科)

植田 充美(京都大学)

近藤 昭彦(神戸大学大学院 工学研究科)

髙木 昌宏(北陸先端科学技術大学院大学)

池袋 一典(東京農工大学大学院 工学府)

福﨑 英一郎(大阪大学大学院 工学研究科)

青木 航(大阪大学大学院 工学研究科)

中村 史(産業技術総合研究所)

藤田 聡史(産業技術総合研究所)

永谷 尚紀(岡山理科大学 工学部)

これまでの活動

お問い合わせ先

産業技術総合研究所

大阪大学 産業科学研究所

民谷 栄一

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

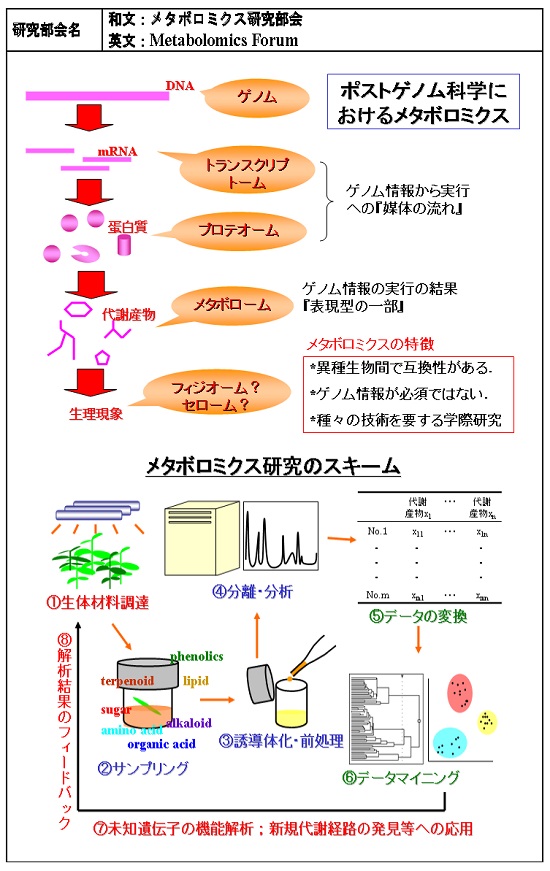

Published by 部会:メタボロミクス on 25 4月 2025

メタボロミクス研究部会代表

大阪大学大学院工学研究科

福崎 英一郎

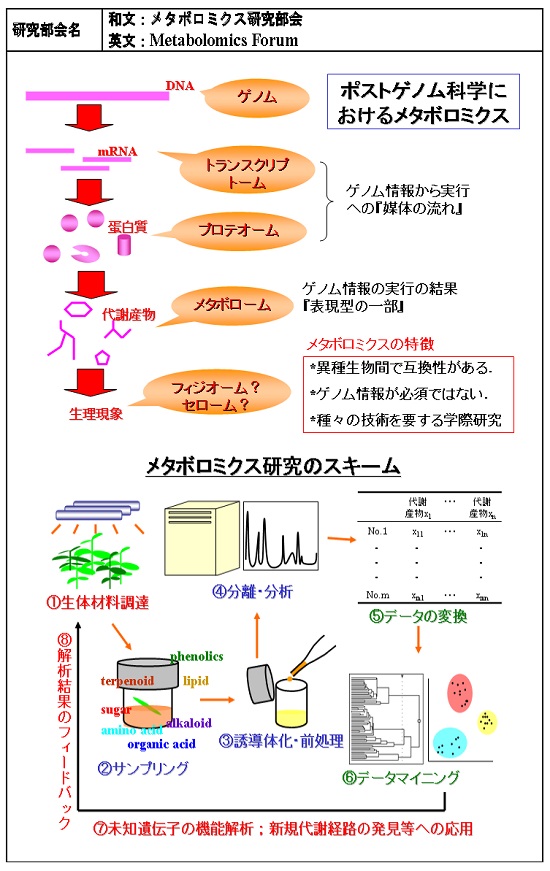

⇒研究概要図

ゲノム情報が転写、翻訳過程を経て実行された表現型の一部である『メタボローム(代謝物総体)』を解析することにより、ゲノム情報の理解に資することは自明である。また、メタボロームを説明変数として定量的表現型を解析するメタボリックフィンガープリンティングの手法は、ゲノム科学が切り離して独立運用が可能であり、特に食品産業分野での有用性が強く期待されている。本研究部会では、各分野の研究者との情報交換ならびに、共同研究を通して、実用的なメタボロミクス運用方法を提案することを目的とする。さらに定期的に技術講習会を開催し、メタボロミクス技術の普及と理解を図ることも大きな目的として考えている。本研究部会は設立21年目を迎える。メタボロミクス技術は、醗酵、食品、農業、創薬、メディカル等の種々の応用分野での期待が近年急激に増加している。しかしながら、メタボロミクス技術はいまだ発展途上であり、社会実装にはコンサルティングが必要である。本研究部会は日本におけるメタボロミクス情報発信の中心的存在であり、産学官からの期待も大である。

構成員

[代表]

福﨑 英一郎(大阪大学大学院工学研究科)

[委員]

植田 充美(京都大学)

清水 浩(大阪大学)

青柳 秀紀(筑波大学)

村中 俊哉(大阪大学)

馬場 健史(九州大学)

曽我 朋義(慶応義塾大学)

秦 洋二(月桂冠株式会社)

堤 浩子(月桂冠株式会社)

原田 和生(大阪大学)

金谷 重彦(奈良先端科学技術大学院大学)

蓮沼 誠久(神戸大学)

松田 史生(大阪大学)

向 由紀夫(長浜バイオ大学)

和泉 自泰(九州大学)

新間 秀一(大阪大学)

これまでの活動

お問い合わせ先

大阪大学大学院工学研究科 生命先端工学専攻

福﨑 英一郎

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

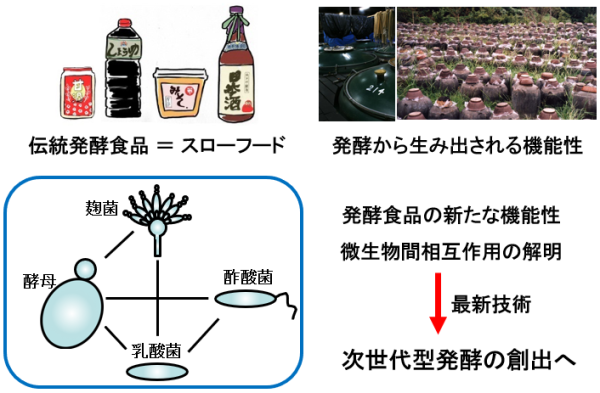

Published by 部会:スローフード共生発酵工学 on 25 4月 2025

スローフード共生発酵工学研究部会代表

日本大学生物資源科学部

渡邉 泰祐

⇒研究概要図

我が国の伝統的な醸造発酵食品は、近年スローフードとしてその機能性が大いに注目されており、具体的な関与成分も次々と明らかとなっている。これらの醸造発酵食品の多くは、複数の微生物の寄生・共生により製造されており、発酵プロセスを含む製造過程におけるメカニズムを解明することにより、革新的な機能性をもつ食品を製造できる可能性がある。本研究部会は、最新の研究アプローチを用いて、醸造発酵食品の新たな機能性や製造プロセスを解明することにより、次世代型発酵の創出に貢献することを目的とする。

発酵食品機能性データベース

(A database of scientific reports on health benefits of fermented foods and drinks)

日本大学生物資源科学部バイオサイエンス学科・発酵化学研究室(福島 彩花 氏、本多 将麻 氏)に、データベースの更新を担当頂きました。感謝申し上げます。

運営委員(五十音順)

新井 博之(東京大学大学院農学生命科学研究科)

北垣 浩志(佐賀大学農学部)

木村 啓太郎(農業・食品産業技術総合研究機構-食品研究部門)

古林 万木夫(ヒガシマル醤油株式会社)

秦 洋二(月桂冠株式会社)

渡邉 泰祐(日本大学生物資源科学部)

お問い合わせ先

日本大学生物資源科学部

渡邉 泰祐

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

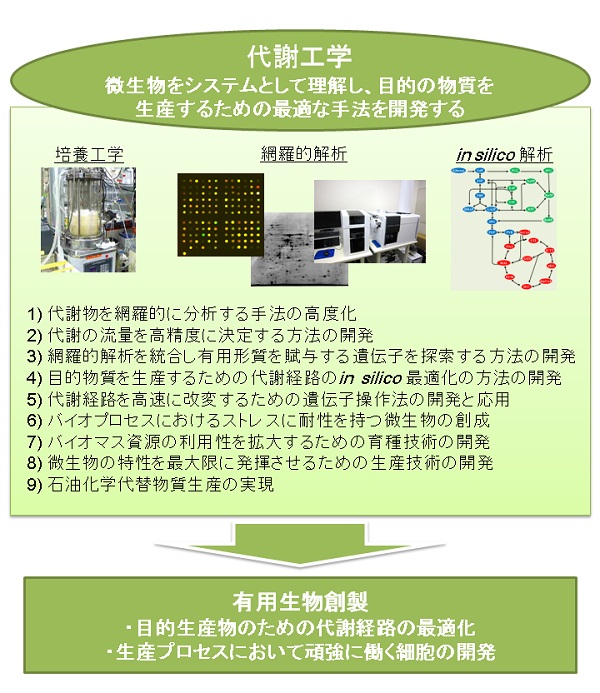

Published by 部会:代謝工学研究部会 on 25 4月 2025

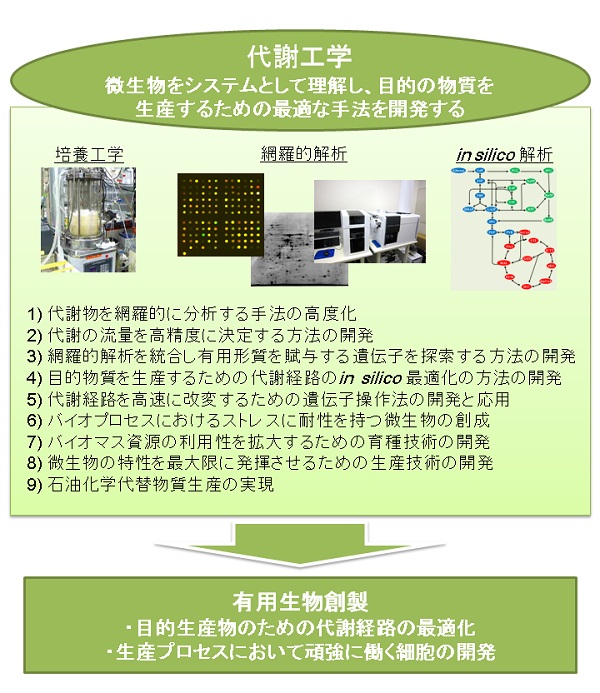

代謝工学研究部会代表

大阪大学 情報科学研究科バイオ情報工学専攻

清水 浩

⇒研究概要図

代謝工学分野において、日本が世界をリードしていくための要素技術の開発と産業化の成功が必要である。本研究部会では、学術の発展、情報の交換を行って、本分野を活性化し世界をリードすることを目指すものである。食品、醸造、化学、製薬など生物工学の主分野において、代謝工学の側面から情報交換、技術交流会、シンポジウムの開催などを行い、DXバイオ時代の代謝工学、育種、バイオプロセス開発に関する本研究分野の一層の興隆を目指す。

委員

清水 浩(大阪大学 大学院情報科学研究科 バイオ情報工学専攻)

近藤 昭彦(神戸大学 大学院工学研究科 応用化学専攻)

横田 篤(北海道大学 理事・副学長(国際、SDGs担当))

堀内 淳一(京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科)

福﨑 英一郎(大阪大学 大学院工学研究科 生物工学専攻)

村中 俊哉(大阪大学 大学院工学研究科 生物工学専攻)

吉田 健一(神戸大学 大学院農学研究科 生命機能科学専攻)

加藤 純一(広島大学 大学院先端物質科学研究科 分子生命機能科学専攻)

花井 泰三(九州大学 大学院システム生命科学府 生命情報科学講座)

松田 史生(大阪大学 大学院情報科学研究科 バイオ情報工学専攻)

蓮沼 誠久(神戸大学 科学技術イノベーション研究科)

古澤 力(理化学研究所 生命システム研究センター)

平沢 敬(東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系)

福井 啓太(味の素株式会社)

尾崎 克也(一般財団法人バイオインダストリー協会)

神田 彰久(株式会社カネカ)

大橋 亮(協和発酵バイオ株式会社)

吉田 聡(キリンビール株式会社 酒類技術開発センター)

本田 孝祐(大阪大学 生物工学国際交流センター)

堀之内 貴明(産業技術総合研究所)

戸谷 吉博(大阪大学 大学院情報科学研究科 バイオ情報工学専攻)

中島 信孝(産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門)

尾島 由紘(大阪公立大学 大学院工学研究科 物質化学生命系専攻 化学バイオ工学分野 細胞工学研究室)

荒木 通啓(京都大学 医学研究科)

小西 正朗(北見工業大学 工学部バイオ環境化学科)

白井 智量(理化学研究所 バイオマス工学研究プログラム)

向山 正治(株式会社日本触媒 GSC触媒技術研究所)

玉野 孝一(産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 生物システム工学研究グループ)

浅見 和広(東京工業大学 化学工学専攻)

堀井 晃夫(天野エンザイム株式会社 マーケティング本部 産業用酵素事業部 産業用酵素開発部)

岡野 憲司 (大阪大学 大学院工学研究科 生物工学専攻)

山城 寛(天野エンザイム株式会社 岐阜研究所 フロンティア研究部)

松原 寛敬(天野エンザイム株式会社 岐阜研究所 フロンティア研究部)

堀井 晃夫(天野エンザイム株式会社 岐阜研究所 産業用酵素開発部)

矢野 敦士(株式会社カネカ プロセス開発研究グループ)

高橋 史員(花王(株)生物科学研究所 第1研究室)

根本 泰 (株式会社ブリヂストン 事業開発企画本部 先進材料企画部)

前田 智也(北海道大学 大学院農学研究院 基盤研究部門)

髙 秀典(帝人株式会社 ヘルスケア新事業部門 機能性食品素材事業推進班)

髙村 洋輝(千代田化工建設株式会社 技術開発部 バイオ・医薬技術開発セクション)

二井手 哲平(大阪大学 大学院情報科学研究科 バイオ情報工学専攻)

笠置 涼(神戸大学 農学部 食料環境システム学科 生産環境工学コース)

これまでの活動

お問合せ先

大阪大学 大学院情報科学研究科

戸谷吉博

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 25 4月 2025

| 日時 | 2025年9月17日(水)~19日(金)10:00~17:00 |

|---|

| 会場 | 東京ビッグサイト 東展示棟 |

|---|

| URL | https://www.jma.or.jp/INCHEM/ |

|---|

| 問合せ先 | INCHEM TOKYO 事務局

一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

TEL: 03-3434-1988 FAX: 03-3434-8076

E-mail: |

|---|

関連団体行事

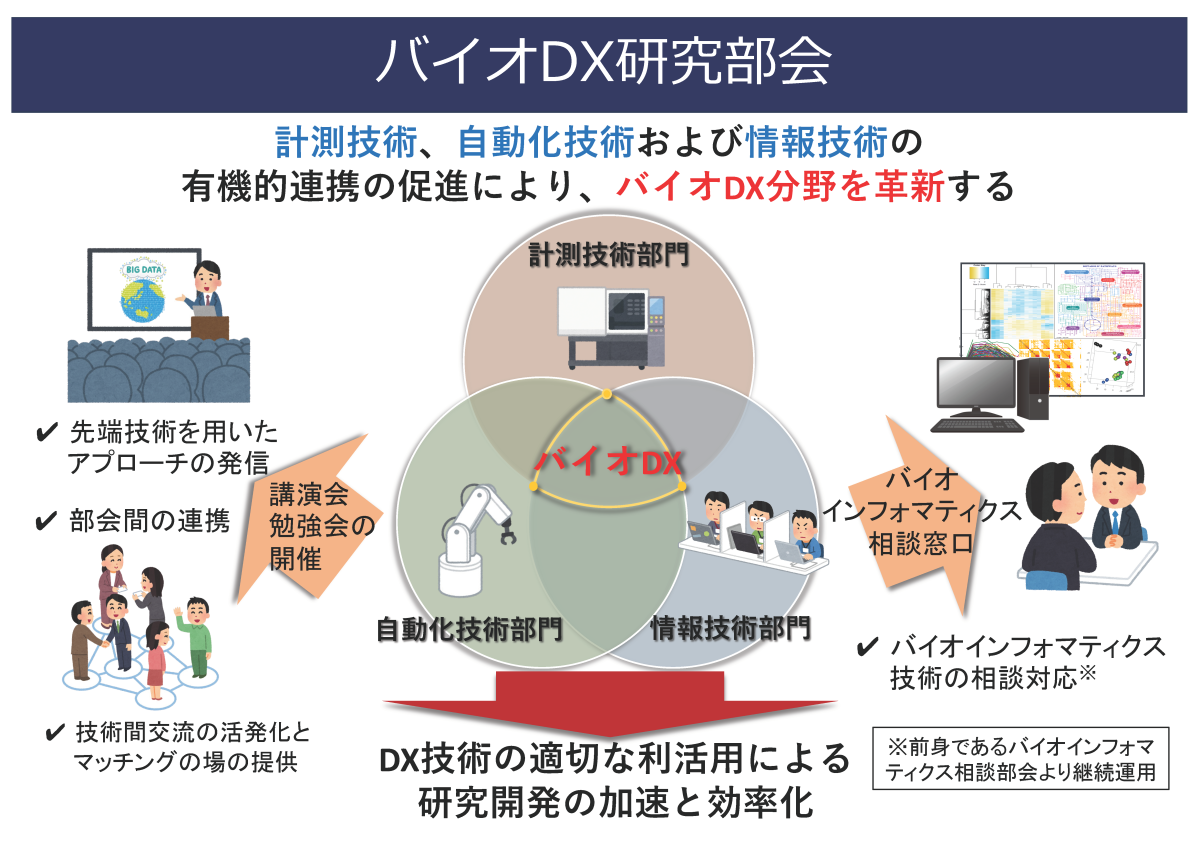

Published by 部会:バイオDX on 25 4月 2025

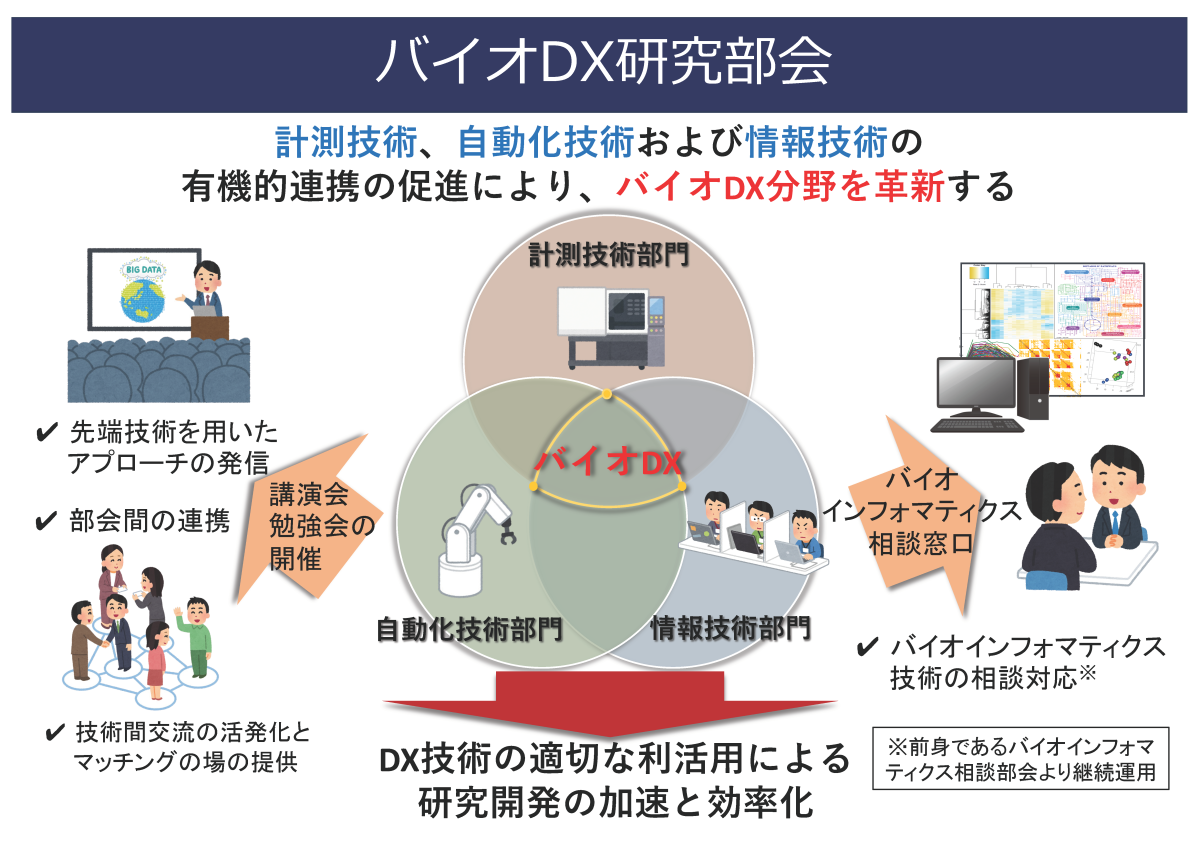

バイオDX研究部会代表

長浜バイオ大学 フロンティアバイオサイエンス学科

石川 聖人

⇒研究概要図

生物工学分野において、近年急速に進歩している機械学習や生成AIなどの情報科学の手法を利用することが研究開発の加速や効率化のために喫緊の課題である。それを支える高品質なビッグデータの取得のためには、大規模計測技術や実験自動化がその重要な技術となる。本学会では、ビッグデータを用いた研究の推進とその解析サポートを目的としたバイオインフォマティクス相談部会が研究部会として長年活動を続けてきた。しかしながら、上述の大規模計測技術や実験自動化技術の劇的な進展に伴い、バイオインフォマティクスを基盤としたバイオDXの実現には、情報・計測・自動化、各分野のアプローチの有機的連携が必要不可欠となった。さらに、これらの技術はそれぞれ高度な知識や経験を要し、各研究者が独力で取り組むことは大変困難である。これらの状況を鑑み、前身となるバイオインフォマティクス相談部会を発展的解消の上、各技術の専門家が一堂に会し、相互交流の活発化やマッチングなどの場を構築することを目的とする新たな研究部会、バイオDX研究部会の設立を着想した。

運営委員

[代表]

石川 聖人(長浜バイオ大学 フロンティアバイオサイエンス学科)

[幹事長]

相馬 悠希(産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門)

[会計]

蟹江 慧(近畿大学工学部 化学生命工学科)

[委員](五十音順)

石井 純(神戸大学 大学院科学技術イノベーション研究科)

岡 大椰(ローレンスバークレー国立研究所 ジョイントゲノム研究所)

岡橋 伸幸(大阪大学 大学院情報科学研究科)

兒島 孝明(名城大学農学部 生物資源学科)

曽宮 正晴(大阪大学 産業科学研究所)

田中 健二郎(名古屋大学 大学院創薬科学研究科)

ダムナニョヴィッチ ヤスミナ(名古屋大学 大学院生命農学研究科)

橋本 講司(東京大学 大学院総合文化研究科)

馬場 保徳(石川県立大学 生物資源工学研究所)

堀之内 貴明(理化学研究所 生命機能科学研究センター)

[お知らせ]

・2025年8月27日に長浜バイオ大学でキックオフミーティング(closed)を開催します。

[リンク集]

https://www.sbj.or.jp/division/division_biodx_links.html

お問合せ先

長浜バイオ大学 フロンティアバイオサイエンス学科

石川 聖人

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

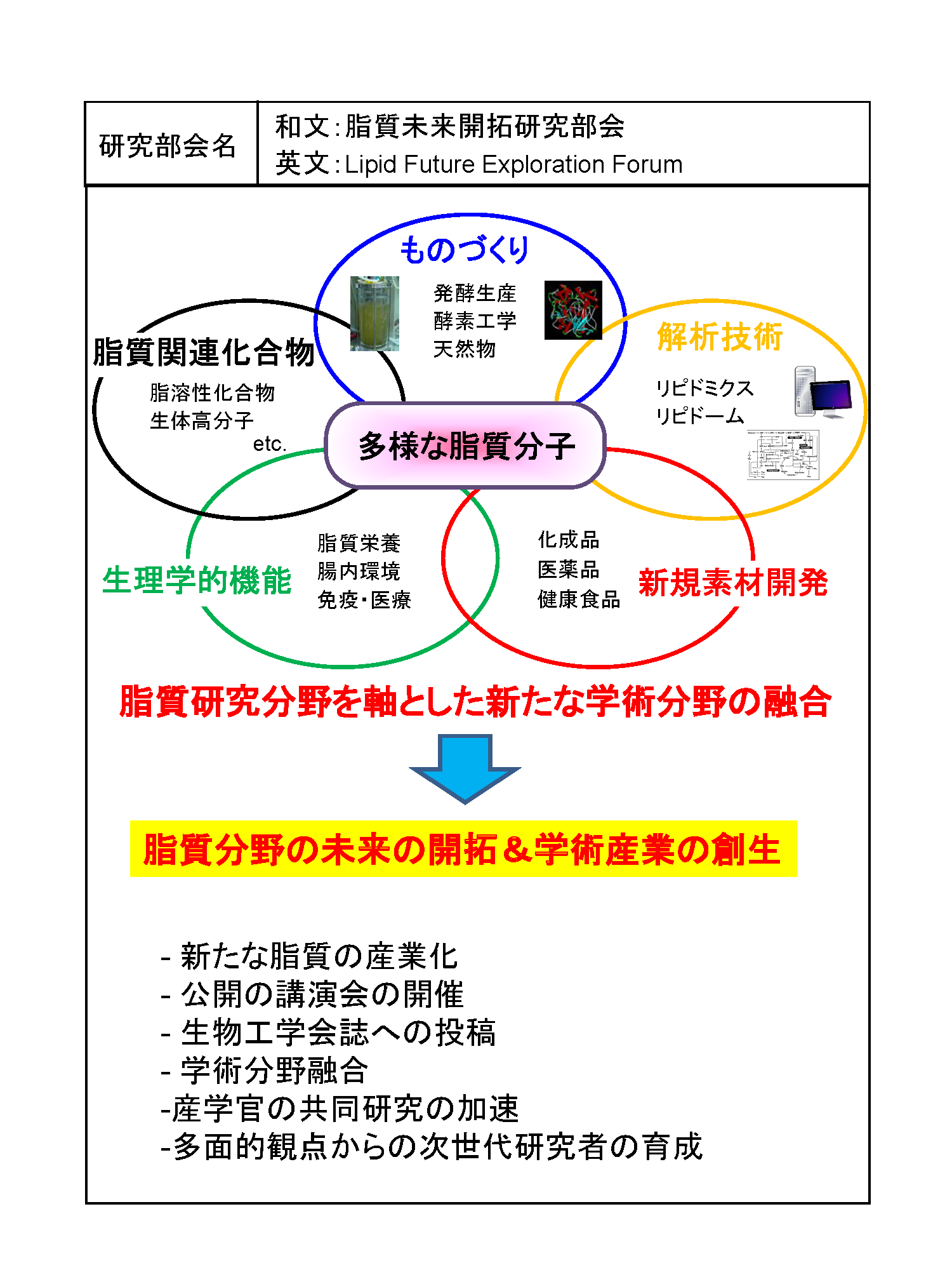

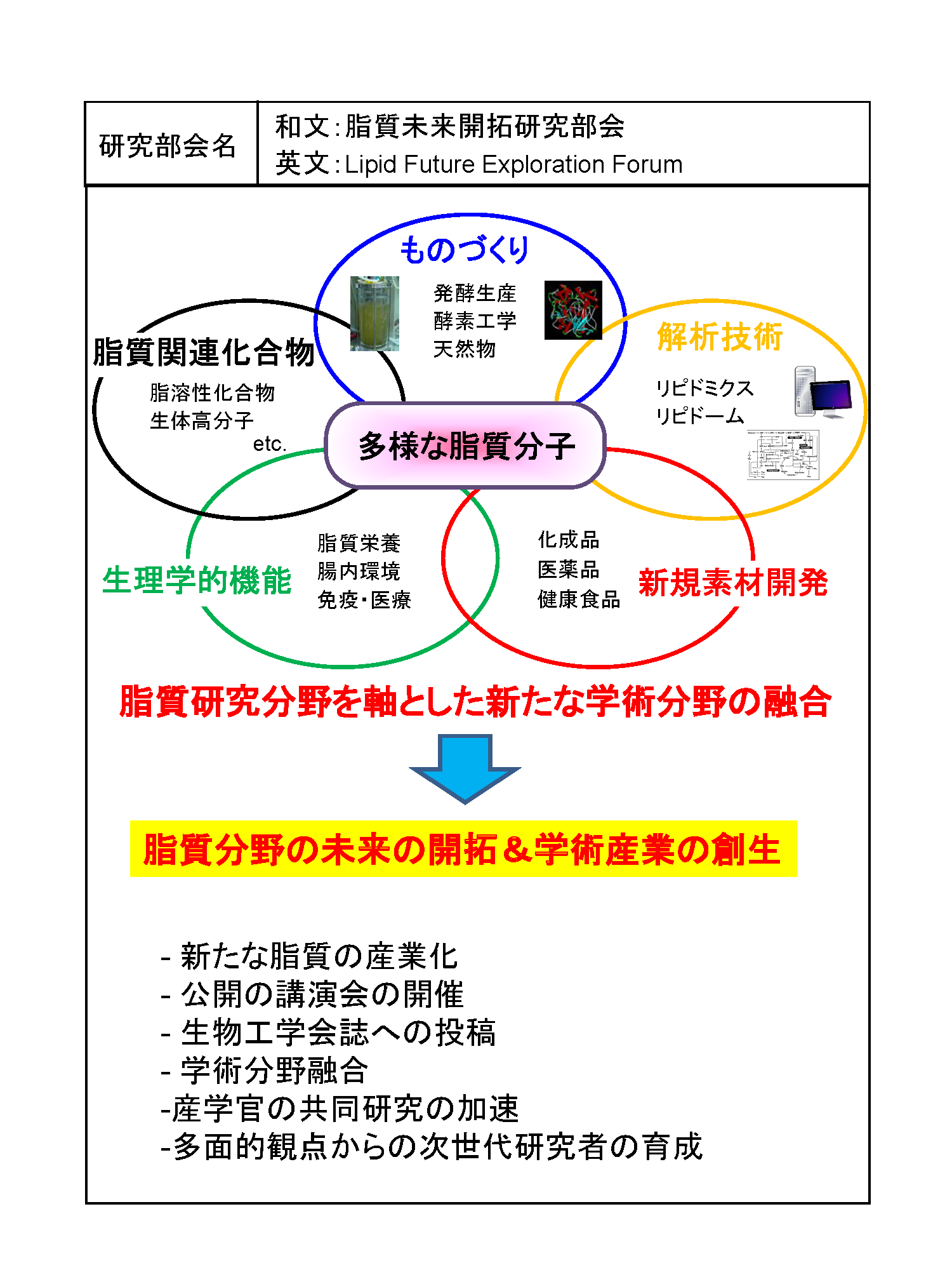

Published by 部会:脂質未来開拓 on 25 4月 2025

脂質未来開拓研究部会代表

京都工芸繊維大学 分子化学系

竹内 道樹

⇒研究概要図

本研究部会の前身・「脂質工学研究部会」・「学際的脂質創生研究部会」・「脂質駆動学術産業創生研究部会」では年1回の講演会を開催し、毎回60~80名の研究者が参加して活発な情報交換が行われてきた。本研究部会を契機とした共同研究も複数立ち上がり、その成果が本研究部会で発表されてきた。この間、脂質研究分野は大きく進展し、「ものづくり」「分析」「機能解析」の脂質研究に始まり、脂質・脂質代謝物のリピドーム解析、脂質代謝産物を介したホストと腸内細菌の相互作用解明など、学際的に発展してきた。

本研究部会では、さらなる発展を目指し、これからの脂質研究分野の未来を開拓するべく、脂質を研究する様々な分野の産官学からの若手研究者を中心にしたメンバー(「産」3名、「官」1名、「学」8名)で、講演会を企画する。脂質分析、発酵生産、有機合成、培養細胞、腸内細菌、臨床などを専門とする多様な研究者が、本講演会に参集し、つながりを深めることで、産官学の共同研究を活性化し、脂質と脂質代謝物を鍵化合物とした新たな学術分野の開拓や、産業への応用を目指す。

会員(順不同)

[代表]

竹内 道樹(京工繊大・分子化学)

[委員]

石割 健司(不二製油株式会社)

岡橋 伸幸(阪大院・情報)

菊川 寛史(北大院・工)

岸野 重信(京大院・農)

雜賀 あずさ(産総研)

対馬 忠広(備前化成株式会社)

中谷 航太(新潟大・医歯学)

別府 史章(北大院・水)

三上 奈々(帯畜大・GAMRC)

三宅 貴士(岡村製油株式会社)

渡邉 研志(広島大院・統合生命)

[オブザーバー]

小川 順(京大院・農)

永尾 寿浩(大阪技術研)

秋 庸裕(広島大院・統合生命)

角田 元男

岩崎 雄吾(中部大・応用生物)

馬場 健史(九州大・生医研)

杉森 大助(福島大院・理工)

櫻谷 英治(徳島大・生物資源)

和泉 自泰(九州大・生医研)

安藤 晃規(京大院・農)

問合せ

京都工芸繊維大学 分子化学系

竹内 道樹

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

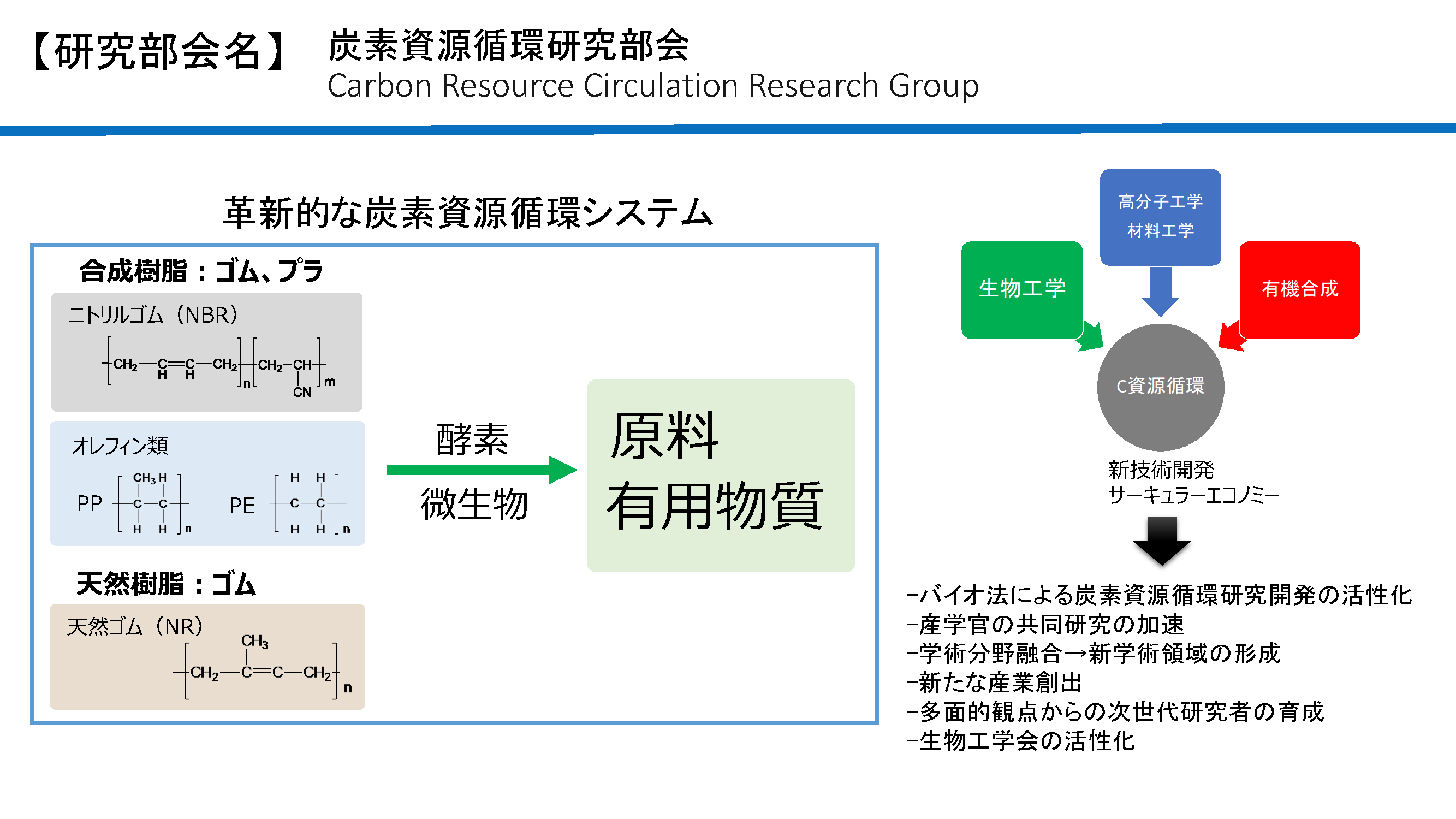

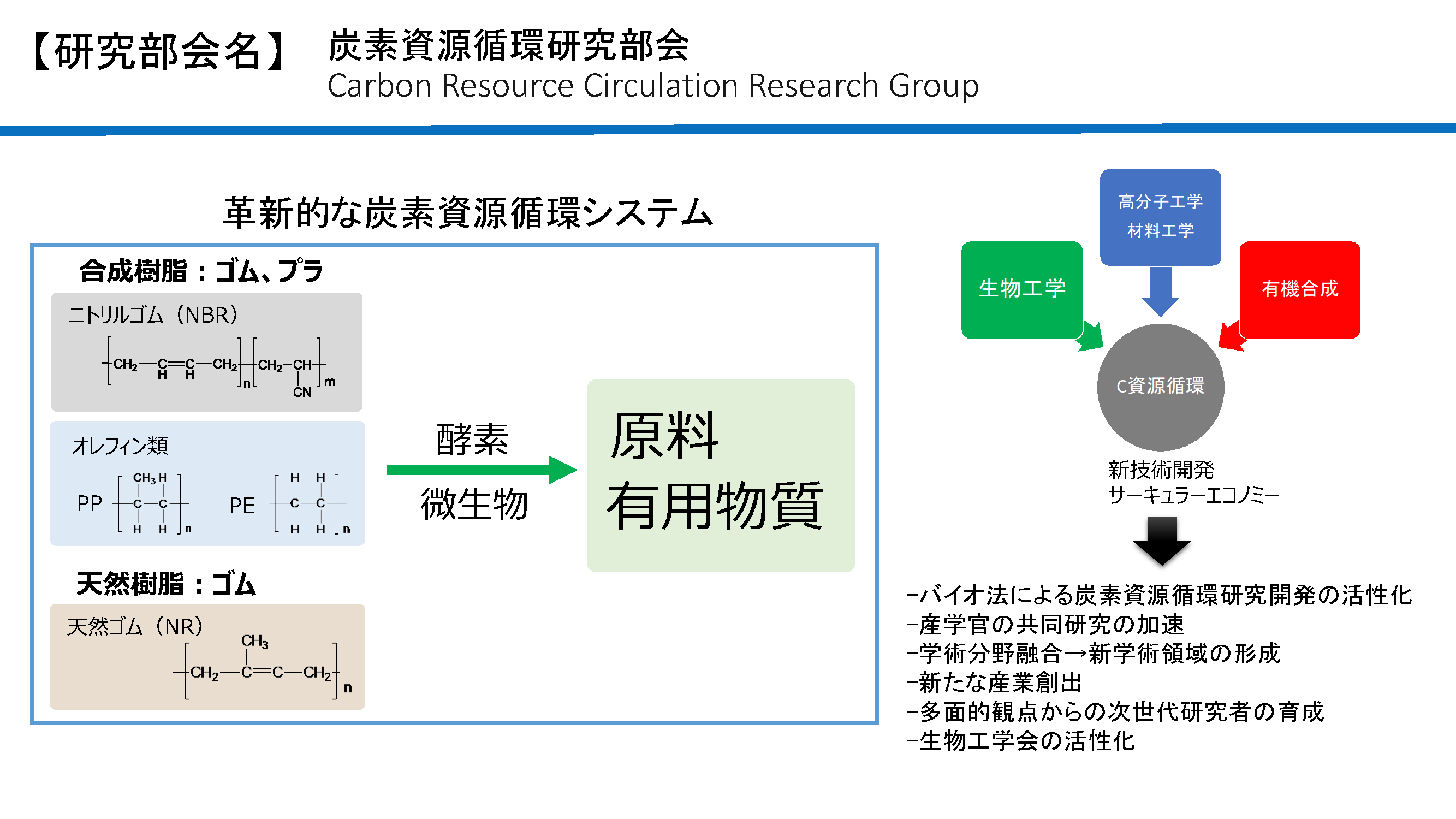

Published by 部会:炭素資源循環 on 25 4月 2025

炭素資源循環研究部会代表

福島大学理工学群共生システム理工学類

杉森 大助

⇒研究概要図

炭素資源循環を目指し、世界中でバイオマスや未利用資源の有効活用、プラスチックのリサイクル技術の開発が活発に進められている。しかしながら、バイオ法によるリサイクル技術の開発は進んでいるとは言えない。むしろ、ポリエステルの酵素リサイクル技術開発では我が国は後塵を拝する結果となった。そこで本研究会では、今後ますます重要となる炭素資源循環技術開発として、微生物、酵素を利用した廃棄プラスチック等のバイオリサイクル技術開発に向け応用微生物・発酵工学、酵素工学、蛋白・遺伝子工学、代謝・メタボローム解析、高分子工学、有機合成などの異分野を融合させた学際的研究・情報交換に取り組む。また、産官学の組織横断的な交流の場を提供するとともに積極的に連携を行うことで、廃棄プラスチック等の微生物分解や有用物質変換に関する基礎的研究から社会実装を見据えた応用研究までを幅広くカバーし、社会受諾性の高い新規脂質の創生を目指す。

会員

[代表]

杉森 大助(福島大学 理工学群 共生システム理工学類)

[委員]

蒲池利章(東京科学大学 生命理工学院)

伊藤 栄紘(東京科学大学 生命理工学院)

山田美和(岩手大学 農学部 応用生物化学科)

笠井大輔(長岡技術科学大学 技学研究院 物質生物系)

儀武菜美子(沖縄高専 生物資源工学科)

問合せ

福島大学 理工学群 共生システム理工学類

杉森 大助

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

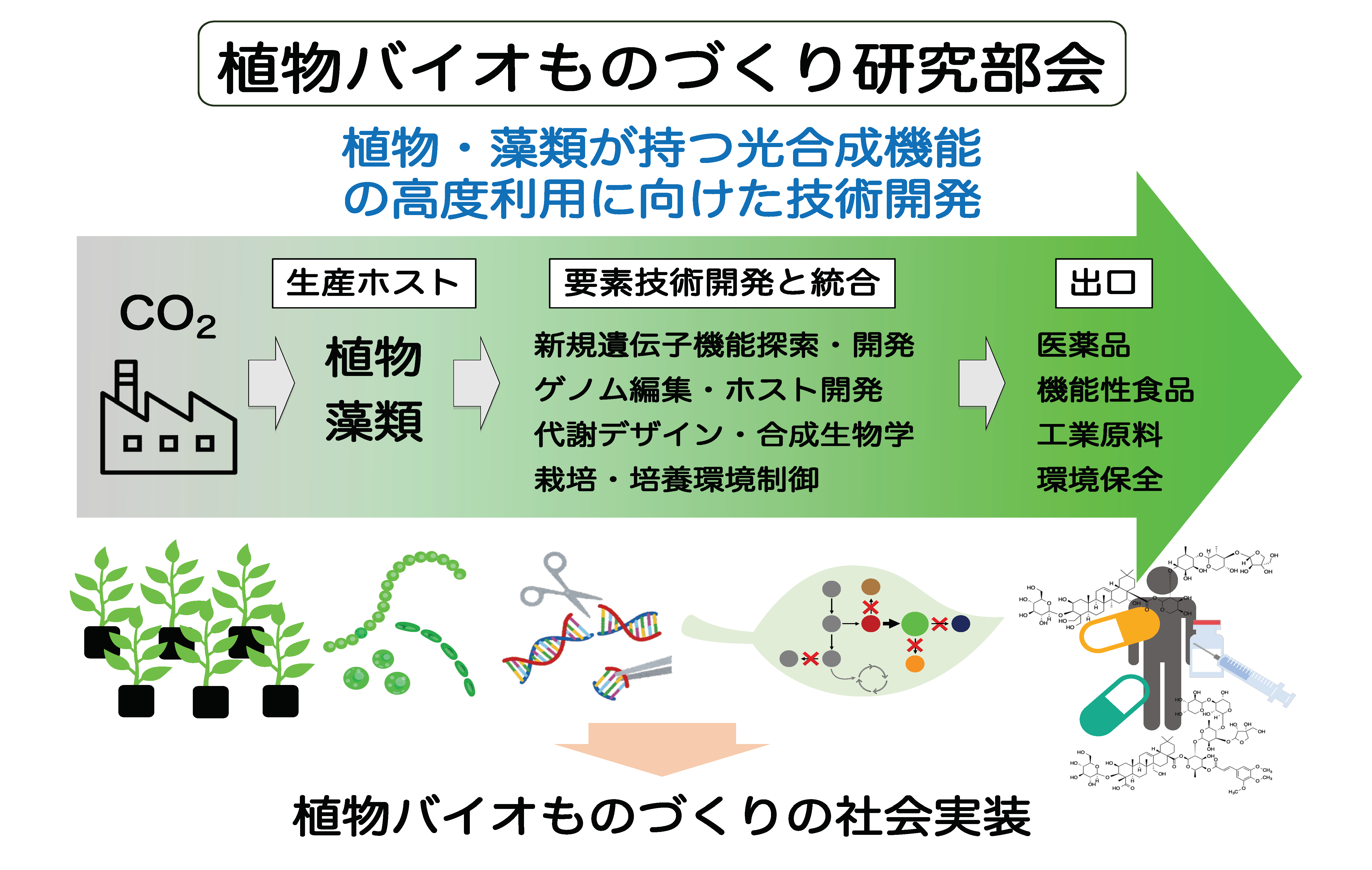

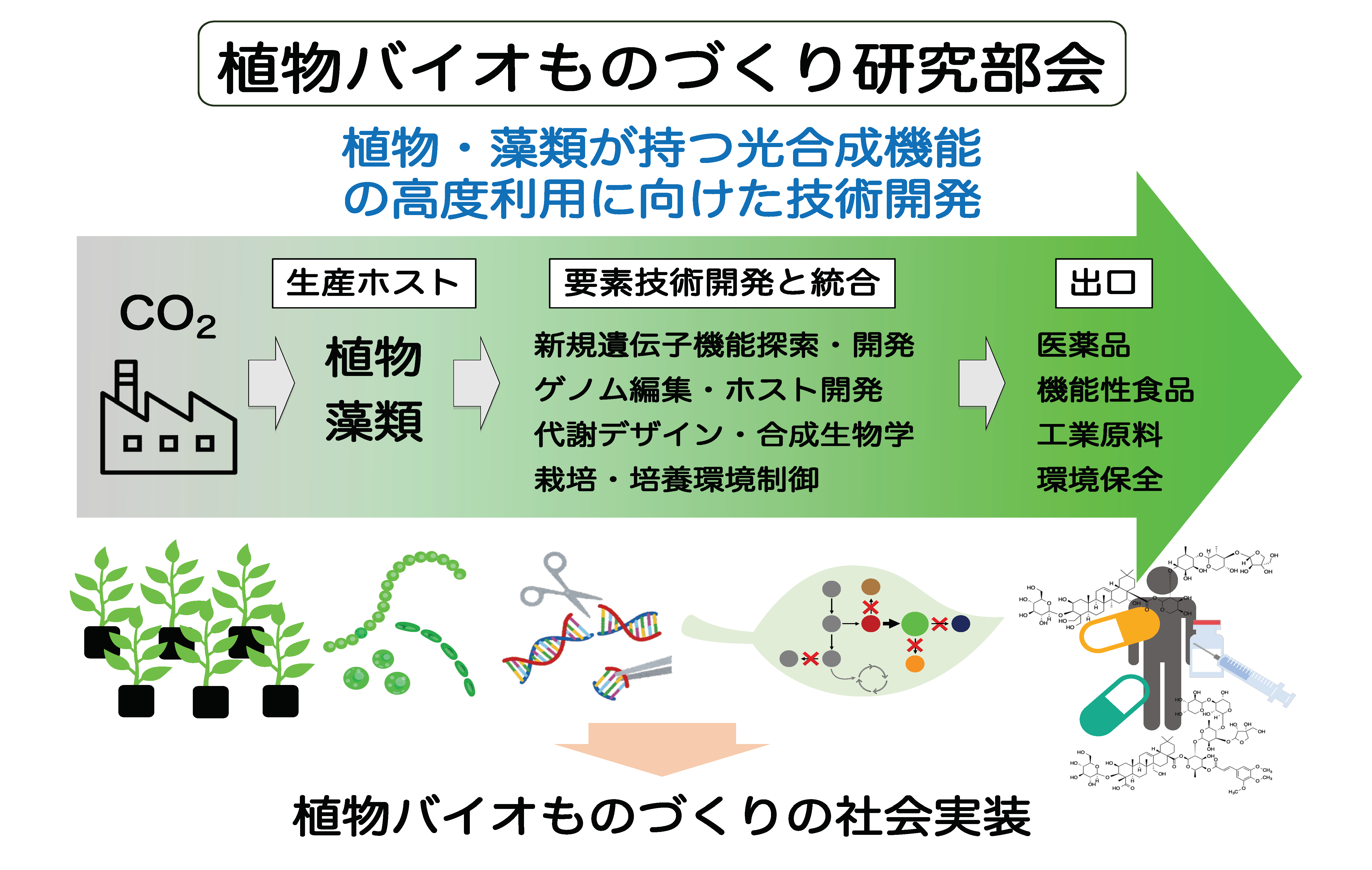

Published by 部会:植物バイオものづくり on 25 4月 2025

植物バイオものづくり研究部会代表

大阪大学大学院工学研究科

關 光

⇒研究概要図

植物や藻類は、CO2を直接原料として様々な有用タンパク質や機能性成分、工業原料を作り出す「ものづくりホスト」としての高いポテンシャルを有している。しかしながら、さまざまな技術的障壁のため「植物バイオものづくり」の社会実装のハードルは高い。本研究部会では、「植物バイオものづくり」の社会実装に向けて何が必要なのか?、求められる新しいアプローチや技術、ツール、克服すべき制度的課題や世界的な動向などについて本分野に関連する研究者が集まり情報交換や議論を行うとともに、他研究部会との連携により植物バイオものづくり分野の研究者に新たな視点をもたらし、本研究分野を発展させ社会実装を加速することを目的とする。

会員

[代表]

關 光(大阪大学 大学院工学研究科)

[委員](50音順)

岡澤 敦司(大阪公立大学 大学院農学研究科)

梶浦 裕之(大阪大学 生物工学国際交流センター)

梶山 慎一郎(近畿大学 生物理工学部生物工学科)

加藤 晃(奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科)

加藤 康夫(富山県立大学 大学院工学研究科)

加藤 悠一(富山県立大学 工学部生物工学科)

鈴木 隼人(産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門)

高橋 征司(東北大学 大学院工学研究科)

田口 悟朗(信州大学 繊維学部応用生物科学科)

田村 啓太(大阪大学 大学院工学研究科)

中澤 慶久(徳島大学 大学院社会産業理工学研究部)

中山 亨(東北大学 大学院工学研究科)

福澤 徳穂(産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門)

藤山 和仁(大阪大学 生物工学国際交流センター)

松尾 幸毅(産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門)

光田 展隆(産業技術総合研究所 生命工学領域)

村中 俊哉(大阪大学 先導的学際研究機構)

山﨑 将太朗(大阪大学 微生物病研究所)

安本 周平(カネカ株式会社)

和氣 駿之(東北大学 大学院工学研究科)

問合せ

大阪大学大学院工学研究科

關 光

E-mail:

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 25 4月 2025

生物工学会誌第103巻第4号(2025年4月号)をJ-STAGEでオンライン公開しました。 第103巻第1号からは、主要記事だけでなく、「集まれ!グラントの泉」「研究部会」「本部だより」「支部だより」「事務局より」などの各コーナーもJ-STAGEでご覧いただけるようになりました。

⇒生物工学会誌第103巻第4号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 4月 2025

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 23 4月 2025

- 日時:2025年6月26日(木)、27日(金)、30日(月)

- 場所:(地独)大阪産業技術研究所 森之宮センター(大阪市城東区森之宮1-6-50)

- 詳細URL:https://osakaira.com/2025/04/2599/

- 参加費:

大阪工研協会会員・協賛団体会員: 45,100円

一般: 58,300円

(テキスト、消費税を含む)

- 申込み締切日:2025年6月16日(月)

- 申込先:

〒536-8553

大阪市城東区森之宮1-6-50

(地独)大阪産業技術研究所 森之宮センター内

(一社)大阪工研協会 講習会事務局

Tel: 06-6962-5307 Fax: 06-6963-2414

E-mail:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 21 4月 2025

現在、Sonyグループ株式会社が科学誌Natureの出版元であるSpringer Nature社の協力のもと主催する 「Sony Women in Technology Award with Nature」の応募を受け付けております。

研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 21 4月 2025

| 対象の研究領域 | 酵素や微生物を利用した独創的なバイオテクノロジー研究 |

|---|

| 応募資格 | 大学または公的研究機関において、上記研究分野に携わる常勤の研究者 |

|---|

| URL | https://www.novozymesjapan.com/ |

|---|

| 研究助成金 | 1件につき100万円(3件の予定)

研究助成金の対象は助成対象の研究者が主導する研究課題(プロジェクト)とする。 |

|---|

| 募集締切日 | 2025年8月15日(金) |

|---|

問合せ

申請書送付先 | 〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンCB-5

ノボザイムズ ジャパン株式会社 研究開発部門

「ノボザイムズ ジャパン(ノボネシス)研究ファンド事務局」

Tel. 043-296-6767

E-mail: , |

|---|

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 支部:北日本 on 10 4月 2025

2025年6月28日(土)に札幌市桑園エア・ウォーターの森にて,支部シンポジウムを開催いたします。一般・学生の参加者の口頭発表を行い支部会員の学術交流を深めることを期待しております。優秀な発表を行った学生に対して、「学生優秀発表賞」を選定する予定となっております。

日時:2025年6月28日(土) 9:30~16:30

場所:札幌市桑園エア・ウォーターの森 1階ホール

https://airwater-souen.jp/

参加費:一般/会員:1,000円(税込),学生:無料

参加申込方法:参加申込/発表申込は以下のGoogleフォームからお願いいたします。

Googleフォームでの申し込みができない場合は下記連絡先までメールでご連絡ください。

https://forms.gle/FDqe9sJZpfGMhJZ28

参加申込締切:2025年6月13日(金)24:00まで

2025年6月20日 (金) 24:00まで (延長いたしました6月11日)

要旨提出締切:2025年6月20日(金)24:00まで

要旨提出先:下記GoogleフォームにPDFファイルとしてご提出ください。

ファイル名「発表者氏名.pdf」としてください。

https://forms.gle/4uZwswDVSXEYNwDL8

要旨テンプレートのダウンロードは下記のリンクからお願いいたします。

講演要旨テンプレート

情報交換会 (更新6/11):

会場:桑園のレストラン・カフェ「エウレカ」 17:30~20:30 (立食形式)

参加費:一般 5,000円,学生 1,000円

(参加登録の際、懇親会の参加希望の入力をお願いいたします。)

問合わせ先:

北見工業大学 工学部 小西 正朗

E-mail: konishim@mail.kitami-it.ac.jp(@を半角に変更してください)

プログラム:

9:15~ 受付開始

9:30~11:45 研究発表(9件を予定)(発表10分,質疑応答3分,交代1分)

11:45~13:00 休憩

13:00~13:30 招待講演1 乳酸菌の菌体表層に局在する多糖類の構造と役割 / 福田 健二 先生 (帯広畜産大学)

13:30~14:00 招待講演2 鉱山廃棄物処理のための生物工学的アプローチ / 高野力 先生 (北海道大学)

14:00~16:45 研究発表(11件を予定)(発表10分,質疑応答3分,交代1分)

16:45~17:00 写真撮影・閉会挨拶

※招待講演については後日更新いたします。

※一般講演枠は会場の都合上、20件までとします。希望数が多い場合には調整させていただく場合があります。

►北日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 10 4月 2025

第77回日本生物工学会大会(2025)の一般講演、およびシンポジウムの講演申込を開始しました。

今大会も昨年同様、講演申込と要旨登録の期間が別になっております。一般講演を希望される方は、参加申込後に、講演内容(タイトル・著者名・所属略称・発表概要等)をご登録ください。シンポジウムに関しては、今大会より「発表概要」の登録は不要です。「演題」、「著者情報」、「キーワード」と「講演者のメールアドレス」をご登録ください。⇒参加申込はこちらから

終了前はアクセスが集中し申し込みできない場合がありますので、早めの申し込みをお願いします。

一般講演の発表者は、2025年会費既納の本会正会員または学生会員に限ります。講演申込みには発表者の会員番号が必須となり、会員番号がない場合には登録できません。事前に必ず入会手続きをお願いします。会員番号は入会登録と会費の入金確認ができ次第お知らせしますが、1週間程度かかりますので早めの手続きをお願いします。会員番号が不明の場合は、事務局()にお問い合わせ下さい。⇒入会はこちらから

主なスケジュール

講演申込受付期間:2025年4月10日(木)~ 5月14日(水)正午(締切厳守)

講演要旨登録期間: 2025年5月20日(火)~ 6月13日(金)正午(締切厳守)

前期参加登録期間:2025年4月10日(木)〜 7月16日(水)17時

講演要旨集[PDF版]発行日: 2025年 8月26日 (火)予定

新着情報

Published by 学会事務局 on 09 4月 2025

産総研イノベーションスクールでは、現在、2025年度「研究基礎力育成コース」のスクール生を募集中です。「研究基礎力育成コース」は、大学院生を対象とした半年間(10月~3月)のコースです。将来、研究者として自立するための研究スキルを磨くことを目的として、講義・演習や産総研での最先端研究等に取り組んでいただきます。

研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 04 4月 2025

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 03 4月 2025

- 開催日 :2025年7月4日(金)午後〜6日(日)

- 会場:東北大学 青葉山キャンパス 青葉山コモンズ2階大講義室(翠生ホール)

- 詳細URL: https://jslab-nyusankin.jp/conference/annual/2025_07/

- 講演申込受付期間:2025年3月12日 (水) 〜 4月9日 (水) 正午

- 事前参加登録受付期間:2025年3月12日 (水) ~ 6月23日 (金) 17:00

- 問合せ先:

(大会事務局)

〒980-8572 宮城県仙台市青葉区荒巻青葉468-1

東北大学大学院農学研究科 動物食品機能学分野

Tel: 022-757-4373

E-mail:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 02 4月 2025

| 趣旨 | 微生物(細菌、アーキア、菌類、微細藻類)の研究の進歩発展に寄与することを目的とする。 |

|---|

| 詳細URL | https://www.ifo.or.jp/research/info.html |

|---|

| 募集期間 | 2025年7月1日(火)9時~7月31日(木)12時 |

|---|

| 一般研究助成 | - 研究課題:

(1)微生物の分類に関する研究(分離、分類、保存)

(2)微生物の基礎研究(生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 など)

(3)微生物の応用研究(発酵、生理活性物質、プロバイオティクス、環境保全、バイオエネルギー など)

- 助成金額:300万円(一括払い)

- 助成期間:2026年4月~2028年3月(2年)

|

|---|

| 大型研究助成 | - 研究課題:

(1)微生物の分類に関する研究(分離、分類、保存)

(2)微生物の基礎研究(生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 など)

(3)微生物の応用研究(発酵、生理活性物質、プロバイオティクス、環境保全、バイオエネルギー など)

- 助成金額:1,000万円(一括払い)

- 助成期間:2026年4月~2028年3月(2年)

|

|---|

| 若手研究者助成 | - 助成対象:35歳以下

- 研究課題:

(1)微生物の分類に関する研究(分離、分類、保存)

(2)微生物の基礎研究(生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 など)

- 助成金額:300万円(一括払い)

- 助成期間:2026年4月~2028年3月(2年)

|

|---|

| 研究室助成 | - 助成対象:地方にある国立大学、公立大学、私立大学*のいずれかに属する研究室(2つ以上5つ以内の研究室が連携すること)

*三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県)に所在する大学、旧帝国大学および指定国立大学は対象外

- 研究課題:複数の微生物研究室間が連携して研究と教育を共同で実施する

- 助成金額:2,000万円(一括払い)

- 助成期間:2026年4月~2030年3月(4年)

|

|---|

学会・研究部会

助成

《学会推薦》 | - 助成対象:微生物の分類に関する研究(分離、分類、保存)を推進するための研究部会等の設置・活動を助成

- 助成金額:500万円(一括払い)

- 助成期間:2026年4月~2028年3月(2年)

|

|---|

| 問合せ先 | 公益財団法人 発酵研究所事務局

TEL: 06-6300-6555 FAX: 06-6300-6814

⇒ https://www.ifo.or.jp |

|---|

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 02 4月 2025

日本生物工学会では、内藤記念科学振興賞の本会からの推薦候補者を募集しています。応募に際し、学会長による推薦を希望する方は、学会授賞係 ()にお問い合わせください。応募書類は、2025年9月16日(火)までに本学会授賞係宛に電子ファイルにてご送付下さい。選考委員会にて推薦対象者を決定し個々の応募者に連絡いたします。

詳細については、内藤記念科学振興財団のホームページをご覧下さい。

⇒https://www.naito-f.or.jp/jp/index.php

【趣旨】

- 人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的領域において、進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対して褒賞を授与するものである。

【顕彰・贈呈式】

- 受賞者には内藤記念科学振興賞<正賞:金メダル、副賞:1,000万円>を贈呈。

- 受賞者は2026年3月18日(水)に行う贈呈式に出席いただきます。

本会への応募書類(電子フォーマット)提出締切日時: 2025年9月16日(火)17:00

送付先: 日本生物工学会授賞係 E-mail:

なお、本会推薦によって受賞された場合には、学会ホームページに掲載される旨予めご了承下さい。

►研究助成・学術賞Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 02 4月 2025

日本生物工学会では、第2回(2025年度)内藤記念国際会議開催助成金申請について学会長による推薦を受け付けています。応募に際し、学会推薦を希望する方は、期日までに必要書類(電子ファイル)を学会授賞係 ()宛にお送りください。選考委員会にて推薦対象を決定し、本会での選定結果を個々の応募者に連絡いたします。

申請要領については、内藤記念科学振興財団のホームページをご覧下さい。

⇒https://www.naito-f.or.jp/jp/index.php

- 趣旨:

自然科学の基礎的研究に関する国内で開催される国際会議のうち、新しい研究分野や挑戦的課題に取り組む比較的規模が小さい国際会議の開催に対し、費用を補助。

- 申請者資格:

1)国内で開催する自然科学の基礎的研究に関する本国際会議の開催責任者(主催者)であること。

2)日本の研究機関に所属する研究者であること。

3)本国際会議は、参加者総数が50名以上500名以下で、かつ参加国が日本を含む2ヵ国以上であること。

4)本国際会議の開始日が以下の期間内であること。

前期:2026年1月1日~2026年6月30日

後期:2026年7月1日~2026年12月31日

5)本助成金における国際会議は、上位の大規模な国際会議下で開催されるシンポジウム、講演会、セミナー等を含むものとする。

6)同一の開催責任者による申請は、同一申請年度で1件までとする。

7)当財団の理事・監事・評議員および選考委員による申請はできない。

- 助成額:1件 上限50万円

- 本会への提出書類(電子ファイル):

内藤記念 海外学者招聘助成金 申請書

開催趣意書(収支予算書を含む)ならびにプログラム・アブストラクト、会議の概要・規模が分かる資料

- 本会への申請書類(電子フォーマット)の締切日時:

前期:2025年5月16日(金)17:00

後期:2025年9月16日(火)17:00

- 応募書類(電子フォーマット)送付先:

日本生物工学会授賞係 E-mail:

なお、本会推薦によって採択された場合には、学会ホームページに掲載される旨予めご了承下さい。

►研究助成・学術賞Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 02 4月 2025

- 趣旨:わが国の研究者が計画、主催する学問的に水準の高い国際セミナーの開催に必要な経費を援助する。

- 対象分野:自然科学の全分野

- 応募資格:わが国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者

- 開催件数: 2件以内

- 開催費用援助額:1件 1200万円以内(合計 2400万円以内)

- 申請受付締切日:2025年7月31日(木)24時到着分まで有効

- 詳細URL: https://www.fujizai.or.jp/fuji-s.html

- 申請書提出・問合せ先:

〒104-0061

東京都中央区銀座3-7-12

公益財団法人藤原科学財団

Tel. 03-3561-7736 FAX: 03-3561-7860

E-mail:

新着情報,研究助成・学術賞

Published by 学会事務局 on 02 4月 2025

日本生物工学会では、島津科学技術振興財団2025年度島津賞および島津奨励賞の本会からの推薦候補者を募集しています。島津賞・島津奨励賞への応募に際し、学会長による推薦を希望する方は、学会授賞係 ()にお問い合わせください。

選考委員会にて推薦対象者を決定し、推薦対象に選定された候補者の推薦書を本会より島津科学技術振興財団に送付します。本学会での推薦対象者の選定結果については、個々の応募者に連絡いたします。

推薦に関する詳細については、島津科学技術振興財団のホームページをご覧下さい。

⇒https://www.shimadzu.co.jp/ssf/

♦島津賞

科学技術、主として科学計測に係る領域で、基礎的研究および応用・実用化研究において、著しい成果をあげた功労者を表彰します。本年度は1名、賞状、賞牌、副賞500万円を贈呈します。

♦島津奨励賞

科学技術、主として科学計測に係る領域で、基礎的研究および応用・実用化研究において独創的成果をあげ、かつその研究の発展が期待される国内の研究機関に所属する45歳以下の研究者を表彰します。 本年度は3名以下、賞状、トロフィ、副賞100万円を贈呈します。

- 本会への応募書類(電子フォーマット)提出締切日時: 2025年7月17日(木)17:00

- 送付先: 日本生物工学会授賞係 E-mail:

なお、本会推薦によって受賞された場合には、学会ホームページに掲載される旨、予めご了承下さい。

►研究助成・学術賞Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 02 4月 2025

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 139, No. 5(2025年5月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら