Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

巻 頭 言

Journal of Bioscience and Bioengineeringのアイデンティティー…加藤 暢夫

報文

低グルテリン米清酒仕込における特異香のアミノ酸による抑制…古川 幸子・水間 智哉・清川 良文

飯田 修一・松下 景・前田 英郎・春原 嘉弘・若井 芳則…( 108 )

総合論文

動物細胞培養による物質生産系構築とティッシュエンジニアリングへの応用…大政 健史…( 117 )

深在性真菌症治療薬ミカファンギン( FK463 )の工業化研究

…山下 道雄・松田 充功・大畑 暢敬・神田 宗和・檜垣 知臣…( 123 )

2004年論文賞紹介

フィールドスケールコンポスターからの優占微生物の分離とその性質解析

…Mannix Salvador Pedro他…( 132 )

Tetragenococcus halophilus DnaKのヘテロ発現が大腸菌の高塩環境適応に与える影響

…杉本 真也他…( 133 )

マウス乳癌末期モデルにおける磁性微粒子を用いた温熱療法……田中 功二他…( 134 )

小麦胚芽無細胞タンパク質合成系で生産されるタグ付き組換えタンパク質の安定化…河原崎泰昌他…( 135 )

分子シャペロンを包括した逆ミセルによるタンパク質のリフォールディング…迫野 昌文他…( 136 )

講座 バイオベンチャー( 第12回・最終回 )

バイオベンチャー企業日米欧比較…森 和哉・川勝一左哲・吉國 義明…( 137 )

講座バイオベンチャーをふりかえって…( 146 )

バイオミディア

病原菌を無毒化する魔法…諸星 知広…( 150 )

発泡酒醸造におけるビール酵母の活躍…近藤 平人…( 151 )

脱糖化反応を触媒する酵素…赤澤 真一…( 152 )

Biohydrogen:水素社会の一翼を担えるか…若山 樹…( 153 )

白色腐朽菌がフェノール類を識別して分解する…辻山 彰一…( 154 )

<海外だより>遠くの芝生は青い…室岡 義勝…( 155 )

テクノロジーサロン

Fuji Sankei Business i., News i.…( 158 )

談 話 室

回想―単純化思考と複合思考…本江 元吉…( 160 )

Branch Spirit

関西支部:バイオテクノロジー啓発活動あれこれ…寺嶋 正明…( 161 )

Germination

地震は突然あなたを襲う…高橋 祥司…( 162 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 163 )

バイオインフォメーション…( 164 )

本部だより…( 166 )

支部だより…( 167 )

事務局より…( 168 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

主催:日本生物工学会,日本生物工学会関西支部

地球環境の悪化に対処すべく,「バイオ素材」,「バイオエネルギー」の新たな開発に向けての研究が一段と熱をおびています.これらの研究もさることながら,何より環境そのものを「保全,修復」するための技術開発なくしては,現在の環境をも維持することはできません.近未来の「環境」をこれら3つのキーワードで考えるためのシンポジウムを企画しましたのでふるってご参加下さい.

日時

2008(平成20)年11月14日(金)10:30~

場所

大阪市立大学文化交流センター(大阪市北区梅田1-2-2-600)http://www.osaka-cu.ac.jp/faculties/bunko/index.html

プログラム

10:30 ~10:35

10:35 ~11:10鷹羽 武史

11:10 ~11:45谷原 正夫

11:45 ~12:20小原 仁実

休憩

13:20 ~13:55斉木 隆

13:55 ~14:30戸木田裕一

14:30 ~15:05若山 樹

休憩

15:20 ~15:55松井 啓祐

15:55 ~16:30山田 宏之

16:30 ~16:50

16:50 ~16:55

講演会終了後懇親会

参加費

無料

懇親会参加費

4,000円(学生 1,000円)

申込み方法

参加希望者は,懇親会への出席希望の有無,連絡先を明記の上,E-mailまたはFAXにて下記までご連絡下さい.

申込み締切日

10月31日(金)

申込先・問合せ先

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 生体分子機能学講座monger@biochem.osakafu-u.ac.jp

►関西支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

巻 頭 言

特集「カルボニル化合物を還元する酵素」

特集によせて…寺田 知行…( 174 )

アルドース還元酵素の発現調節と生活習慣病および癌における役割…西中 徹…( 175 )

アルド-ケト還元酵素ファミリーに属するヒドロキシステロイド…宇佐見則行…( 178 )

カルボニル還元酵素の生理的役割…石倉 周平…( 181 )

カルボニル還元酵素の立体構造と分子認識…田中 信忠…( 185 )

似て非なる酵素:アルド-ケト還元酵素とカルボニル還元酵素…寺田 知行…( 188 )

シリーズ 「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

連載開設によせて…室岡 義勝…( 192 )

第1回:シリコンバレーのバイオテクノロジーと人財の動き…八木 博…( 193 )

バイオミディア

Biohydrogenは夢の燃料?…川越 保徳…( 197 )

生体内におけるタンパク質変性機構…錦織 伸吾…( 198 )

麹菌ゲノム解析の現状…佐野 元昭…( 199 )

今再び抗体医薬生産のための動物細胞培養…坂井健太郎…( 200 )

廃棄物埋立地の微生物:わかったこと・わからないこと…石垣 智基…( 201 )

微生物を用いた廃水からの窒素除去システム…佐々木康幸・高谷 直樹・祥雲 弘文…( 202 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 203 )

Branch Spirit

九州支部:バイオテクノロジーお国自慢

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 208 )

バイオインフォメーション…( 209 )

本部だより

平成16年度日本生物工学会技術セミナー報告…( 212 )

事務局より…( 216 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「乳酸が切り拓くエコトピア社会」

特集によせて…高橋 治雄…( 223 )

自動車用ポリ乳酸の課題と高純度乳酸の生産技術…高橋 治雄・石田 亘広・齋藤 聡志…( 224 )

生体吸収性材料の実用化と生体環境設計…富田 直秀…( 227 )

水熱反応を用いたポリ乳酸の循環技術…大門 裕之・佐伯 孝・藤江 幸一…( 230 )

植物由来プラスチック“ポリ乳酸”の役割と成長の方向―LACEA®の事業開発を通して―…川島 信之…( 233 )

都市のゼロエミッションによる生ゴミからポリ乳酸の生産…白井 義人…( 238 )

米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―

第2回:日米バイオの架け橋を目指して…桝本 博之…( 242 )

バイオミディア

ポリリン酸の良い話…河井 重幸…( 244 )

DNAアレイを用いた有機合成用触媒のハイスループットスクリーニング…中村 薫…( 245 )

粘膜免疫の特徴と粘膜ワクチンの開発…國澤 純…( 246 )

“つわり香”を抑える酵母育種…坪井 宏和…( 247 )

未来への遺産,豚糞尿処理…浜田 英介…( 248 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 249 )

談 話 室

Branch Spirit

中部支部

岐阜大学における産官学連携活動―バイオ分野を中心に―…丸井 肇…( 251 )

Germination

森と湖,そして学生の国フィンランド…大久保文美…( 253 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 254 )

バイオインフォメーション…( 255 )

本部だより…( 257 )

事務局より…( 258 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

挨拶新会長を拝命して…五十嵐泰夫 生物工学会誌の使命…園元 謙二 報文酢酸菌の酸化反応を用いたD -arabitolの微量定量法と醤油醸造工程中のD -arabitolの挙動 特集「麹菌のポストゲノム研究最前線」特集によせて…秦 洋二…( 276 ) 麹菌の4重栄養要求性宿主・ベクター系の開発 マイクロアレイを用いた遺伝子発現解析…町田 雅之・阿部 敬悦…( 280 ) 麹菌の固体培養における遺伝子発現の解析…秋田 修…( 283 ) 麹菌のプロテオーム解析…竹内 道雄…( 286 ) ゲノムから見る麹菌転写因子群の構成…小林 哲夫…( 289 ) 麹菌の遺伝子機能解析のための基盤技術…五味 勝也…( 292 ) 麹菌によるタンパク質大量生産システムの開発…幸田 明生・峰時 俊貴…( 295 ) 麹菌ゲノム情報を利用した有用遺伝子の単離と応用 シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」第3回:バイオベンチャーの奨め…橋本 千香…( 301 ) バイオミディア生物と紫外線…小熊久美子…( 304 ) 合成酵素のコラボレーション…石田 博樹…( 305 ) GM作物の夢…大岡 久子…( 306 ) 実はよく分かっていない折り畳みの“スタート”…櫻井 一正…( 307 ) 細菌間の遺伝子配達業者…曽田 匡洋…( 308 ) 海外だよりプロピオン酸菌―ビフィドバクテリア国際会議そしてビネガーと酢酸菌の国際シンポジウム Fuji Sankei Business i., News i.…( 311 )支部長紹介と活動方針 Branch Spirit北日本支部:バイオテクノロジーお国自慢 Germination 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 317 ) バイオインフォメーション…( 318 ) 本部だより…( 321 ) 支部だより…( 322 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「バイオテクニクス( Biotech-nics and -mix ):研究部会の最前線研究」

特集によせて…園元 謙二…( 327 )

共生工学によるヒアルロン酸生産( Biotechmix )…山田 隆…( 328 )

セル&ティッシュエンジニアリング―細胞から臓器までのネットワーク―…大政 健史…( 331 )

バイオマスからのキシロースとキシリトールの微生物生産…高見澤一裕・河合 啓一・鈴木 徹…( 334 )

スローフードの分子生物学:麹菌の固体培養での遺伝子発現…秦 洋二…( 337 )

機能性脂質の微生物生産…小川 順・櫻谷 英治・清水 昌…( 339 )

乳酸菌バクテリオシン研究・開発の最前線…園元 謙二・善藤 威史・中山 二郎…( 342 )

光合成微生物を用いた水素発生用バイオ分子デバイスの開発…若山 樹・中村 史・三宅 淳…( 345 )

シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

第4回:バイオ産業における米国の現状と日本の展望…金島 秀人…( 348 )

バイオミディア

タンデムリピートの意義?…浪瀬 政宏…( 352 )

キナーゼなきリン酸化?―イノシトールリン酸の新たな機能―…奥 公秀…( 353 )

生物学的水素生産への期待と葛藤…高畠 寛生…( 354 )

バイオマスと持続可能性…上村 芳三…( 355 )

ナノバクテリア―微生物か?微粒子か?―…青柳 秀紀…( 356 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 357 )

Branch Spirit

東日本支部:産学連携による実用化研究を考える( 第3回 )

Germination

エミューでバイオインダストリー…中川 智行…( 361 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 362 )

バイオインフォメーション…( 363 )

支部だより…( 366 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「ナノバイオテクノロジー」

特集によせて…高木 昌宏・民谷 栄一…( 371 )

ナノバイオテクノロジー産業化ロードマップの概要…古川 善規…( 372 )

珪藻殻自己組織化機能を用いた人工バイオミネラリゼーション

…田中 祐二・金子 忠昭・藤原 伸介・松田 祐介…( 376 )

細胞および組織特異的遺伝子導入を可能にするバイオナノカプセル

…山田 忠範・妹尾 昌治・上田 政和・近藤 昭彦・谷澤 克行・黒田 俊一…( 380 )

高機能・高集積化を目指したバイオチップ技術…高村 禅…( 384 )

シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

第5回: 米国の在宅医療製品…松原 弘行…( 388 )

テクノロジーサロン

昆虫由来新規無細胞タンパク質合成試薬キットの開発

…四方 正光・江連 徹・鈴木 崇・小林慎一郎・伊東 昌章…( 390 )

バイオミディア

タンパク質を鋳型としたナノ金属の創製…浜田 寛之…( 392 )

活性のあるタンパク質が欲しい!-遺伝子情報から効率的にタンパク質を得るために-

…町田 幸子…( 393 )

再生医療のための細胞源…小山 寿恵・三好 浩稔…( 394 )

廃水処理における伝達性プラスミドの利用…惣田 訓…( 395 )

微生物の声色は?…澤田 勇生…( 396 )

海外だより

Bio 2005 Pliladelphia―世界最大のバイオフェアー―…室岡 義勝…( 397 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 399 )

談 話 室

食中毒は絶えることはない…芝崎 勲…( 400 )

Branch Spirit

西日本支部:ダイマツ研究所紹介

Germination

研究分野を変えるきっかけは…髙塚 賢二…( 403 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 404 )

バイオインフォメーション…( 405 )

本部だより…( 407 )

支部だより…( 409 )

事務局より…( 410 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「再生医療における医工連携-セル/プロセスエンジニアリング-」

特集によせて…田谷 正仁…( 423 )

ESセルエンジニアリング…仲野 徹…( 424 )

ヒト神経幹細胞の大量培養・品質評価技術の開発…金村 米博・森 英樹・兼松 大介・山崎 麻美…( 427 )

継代培養におけるヒト角化細胞の寿命評価…紀ノ岡正博・井家 益和・田谷 正仁…( 430 )

物理刺激を利用した再生組織の作製…水野 秀一・渡辺 節雄…( 433 )

非染色細胞観察評価システムの開発…八尋 寛司…( 436 )

培養軟骨の産業化の現状および将来展望―生物工学に期待すること―…菅原 桂・畠 賢一郎…( 439 )

シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

第6回:米国バイオ産業の現状と将来動向…星野 岳穂…( 442 )

バイオミディア

乳酸菌が呼吸する?!…佐々木泰子…( 446 )

RNAiで遺伝子を置換する?!…伊福健太郎・佐藤 文彦…( 447 )

植物が作るプラスチック…松本謙一郎…( 448 )

再考,発酵と腐敗はどこが違う?…酒井 謙二…( 449 )

ニワトリの卵で有用タンパク質を作る…進藤 卓也…( 450 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 451 )

Branch Spirit

関西支部:平成17年度支部活動の概要…西岡 求…( 453 )

プロジェクト・バイオ

「ビールの泡」エンジェルリング…近藤 平人…( 454 )

Germination

博士号取得後の行き先探し…福田伊津子…( 456 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 457 )

バイオインフォメーション…( 458 )

事務局より…( 462 )

大会プログラム(別冊)

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「深海バイオテクノロジーの展開」

特集によせて…加藤 千明…( 465 )

深海底の化学合成共生システム…藤原 義弘…( 466 )

深海生物の保圧採取と細胞工学への展開…三輪 哲也…( 469 )

深海環境に適応した微生物の分離と性質…能木 裕一…( 472 )

深海熱水活動と地殻内微生物圏…高井 研…( 475 )

深海微生物の生産する有用酵素…大田ゆかり・秦田 勇二・宮﨑 征行・掘越 弘毅…( 479 )

シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

第7回・最終回:投資家から見たバイオの行方…倉島 麗理・北口 順治…( 482 )

バイオミディア

がんだけでないカビ毒の危険性…長嶋 等…( 487 )

海洋生物の大量死から学ぶ…浦川 秀敏…( 488 )

食品にみられるタンパク質凝集…工藤 基徳…( 489 )

環境浄化における微生物と植物のコラボレーション…廣岡 孝志…( 490 )

1個の微生物を分離する技術…生田 創…( 491 )

海外だより

国際微生物学連合会議-IUMS-San Francisco 2005…室岡 義勝…( 492 )

プロジェクト・バイオ

「サッポロドラフトワン」による新スッキリ味の創出…中村 剛…( 494 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 496 )

Branch Spirit

九州支部:長崎県におけるバイオテクノロジー…芳本 忠…( 498 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 501 )

バイオインフォメーション…( 502 )

本部だより…( 503 )

支部だより…( 504 )

事務局より…( 506 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「植物バイオリアクターによる外来タンパク質生産」

特集によせて…藤山 和仁…( 509 )

植物小胞輸送工学…吉田 和哉・松井 健史・新名 惇彦…( 510 )

血糖コントロール作用を持つペプチド「GLP-1」を集積した遺伝子組換えイネ種子の開発

…杉田 耕一・笠原( 遠藤 )さおり・海老沼宏安・多田 欣史・楊 麗軍

保田 浩・林 祐二・城森 孝仁・高岩 文雄…( 513 )

イネ培養細胞による医療用タンパク質の生産…寺嶋 正明…( 516 )

アメリカにおける分子農業の現状…的場 伸行・Charles J. Arntzen…( 519 )

植物生産医療タンパク質と糖鎖…藤山 和仁…( 522 )

バイオミディア

亜鉛輸送体による生体調節-Hypozincemiaの発症機構…神戸 大朋…( 525 )

オオムギの脂質酸化酵素がビールの品質を下げる!?…黒田 久夫…( 526 )

細胞システムへのアプローチ…吉川 智啓…( 527 )

天然ゴム廃棄物の微生物処理…笈木 宏和…( 528 )

搾って作る?アスタキサンチン…勝田 知尚…( 529 )

海外だより

どうしてお米を怖がるの?-たらいまわしの医薬生産米-…室岡 義勝…( 530 )

プロジェクト・バイオ

スーパードライ酵母で実現した味-「アサヒ新生」の開発-…髙橋浩一郎…( 532 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 534 )

Branch Spirit

中部支部:バイオマーカーでストレスを測る…山口 昌樹…( 536 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 539 )

バイオインフォメーション…( 540 )

支部だより…( 542 )

事務局より…( 547 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

報文 特集「宇宙実験をプランニングする」 バイオミディア食品高圧加工の新世代技術…山本 和貴…( 577 ) 翻訳ルールを破る遺伝子「アンチザイム」…吉村 邦泰…( 578 ) 環境中へ放出される医薬品 -薬剤耐性菌増加の一因?-…中野 和典…( 579 ) 肥満?した微生物の使い道…黒田 照夫…( 580 ) Fuji Sankei Business i., News i.…( 581 ) プロジェクト・バイオ“すっきり”と“しっかり”の両立で実現! ―「キリン のどごし<生>」の開発―…太田 雄人…( 582 ) Branch Spirit北日本支部:創成科学共同研究機構の紹介…永井 展裕…( 584 ) Germination生物工学若手研究者の集い2005夏のセミナー報告…西岡 求…( 585 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 586 ) バイオインフォメーション…( 587 ) 本部だより…( 589 ) 支部だより…( 592 ) 事務局より…( 593 ) 総目次

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

巻 頭 言

総合論文

バイオミディア

「水だけで分解する」亜臨界水・超臨界水のバイオマスへの利用…原田 修…( 16 )

二酸化チタンと超音波で殺菌?!…荻野 千秋…( 17 )

微生物の発酵過程を見る…岩谷真太郎…( 18 )

植物バイオと環境問題…戸上 純一…( 19 )

細菌のプログラム死を司るシステム…前田 拓也…( 20 )

海外だより

注目されるインドの経済・科学振興のはざまで…室岡 義勝…( 21 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 24 )

Branch Spirit

東日本支部:新規技術開発から創薬現場へ…吉川 智啓…( 26 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 28 )

投稿規定…( 29 )

バイオインフォメーション…( 35 )

本部だより…( 37 )

事務局より…( 39 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

総合論文 2005年論文賞紹介 バイオミディアレプリカ交換MD法…亀田 倫史…( 72 ) メタゲノムは宝の山か?…永田 裕二…( 73 ) プロテオミクスで麹菌を照らす…織田 健…( 74 ) 植物の中の微生物:葉緑体…金本 浩介…( 75 ) サポートベクターマシンの生物工学的利用…川瀬 雅也…( 76 ) Fuji Sankei Business i., News i.…( 77 ) Branch Spirit西日本支部:広島県のバイオ研究拠点…秋 庸裕・迫田 克幸…( 79 ) Germinationスムーズなスタートとよい実験環境のために…五十嵐基樹…( 81 ) 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 82 ) バイオインフォメーション…( 83 ) 本部だより…( 85 ) 支部だより…( 86 ) Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

総合論文

バイオミディア

タンパク質で界面を変化させる…池野 慎也…( 96 )

新しいペクチン分解酵素-機能性オリゴ糖生産への期待-…阪本 龍司…( 97 )

血液型乳酸菌によるプロバイオティクス…松下 裕昭…( 98 )

細胞周期のシステム生物学…田島 慶彦・濱田 浩幸・岡本 正宏・花井 泰三…( 99 )

乳酸菌にとって乳酸生産とは?…永久 圭介…( 100 )

海外だより

「インテリジェント・デザイン」は退化するか?…室岡 義勝…( 101 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 102 )

Branch Spirit

関西支部:バイオテクノロジー啓発活動「バイオって何やろ?実験で学ぶバイオテクノロジー」に参加して…( 104 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 107 )

バイオインフォメーション…( 108 )

支部だより…( 110 )

事務局より…( 115 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 9月 2008

特集「生体分子の可視化プローブ」特集によせて:Omics vs. Chemical Biology…前田 初男…( 169 ) 亜鉛イオンを検出する蛍光プローブの開発…平野 智也…( 170 ) マグネシウム蛍光プローブの設計と応用・Ca2+ , Mg2+ マルチ蛍光プローブの開発と多成分同時解析 レシオイメージングを可能とするFRET型蛍光プローブの開発…菊地 和也…( 176 ) 新たな細胞機能イメージングに向けた蛍光プローブの論理的精密設計…浦野 泰照…( 179 ) 保護/脱保護化学に基づく蛍光プローブの設計開発 連載によせて(<シリーズ>これからの生物工学教育を考える-2006年問題への対応-)連載によせて…生物工学会誌 編集委員会…( 188 ) 「2006年問題」とは何か : 高校理科の教育課程の現状と問題…左巻 健男…( 189 ) バイオミディア脂質の運び屋? : オキシステロール結合タンパク質…山本 隆晴…( 194 ) 抗付着療法による病原細菌の撃退…三浦 豊和…( 195 ) 分子育種ターゲットとしての植物液胞…松井 健史…( 196 ) 植物によるヒ素汚染の浄化…牧 輝弥…( 197 ) 酵素反応を応用した機能性フィルター…高蔵 晃…( 198 ) 海外だより未だ貧しいバイオテク農産物-研究室と食卓のギャップ…室岡 義勝…( 199 ) Fuji Sankei Business i., News i.…( 201 ) 談 話 室 プロジェクト・バイオ熱応答性磁性ナノ粒子( Therma-Max )の開発~万年主任社長奮闘記~ Branch Spirit中部支部:富山湾を中心にした産学連携を目指して「とやまマリンバイオテクノロジー研究協議会」の紹介 Germination 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 208 ) バイオインフォメーション…( 209 ) 本部だより…( 212 ) 支部だより…( 213 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 9月 2008

巻 頭 言 特集「メタボロミクス」特集によせて…福崎英一郎…( 218 ) FT-ICR MSを用いたメタボローム解析…及川 彰・中村由紀子・金谷 重彦・太田 大策…( 219 ) CE-MSによる微生物メタボロミクス…大橋 由明・曽我 朋義…( 223 ) リピドミクス:脂質メタボロームの手法と考え方…田口 良…( 227 ) メタボロミクスの可能性と技術的問題…福崎英一郎…( 231 ) シリーズ「これからの生物工学教育を考える-2006年問題への対応-」第2回:数学の指導要領改訂…内藤 浩忠…( 235 ) スピーカーズ・コーナー2006年問題・あらわになったもう一つの問題点-科学実験教室のススメ…滝澤 昇…( 238 ) バイオミディアSOMを用いた多変量データ解析…越智 雪乃…( 239 ) 昆虫と植物の駆け引き:その生化学的実体…岩田 健一…( 240 ) 責任者をあぶり出す!…宮内 啓介…( 241 ) メンブレン・ストレスバイオテクノロジー…久保井亮一…( 242 ) 糸状菌の形態と細胞壁合成酵素…水谷 治…( 243 ) 海外だよりBIO2006 Chicago -発酵への回帰を暗示したバイオの祭典…室岡 義勝…( 244 ) プロジェクト・バイオ研究用ヒト3次元培養組織「ラボサイト:LabCyte」…加藤 雅一…( 248 ) Fuji Sankei Business i., News i.…( 250 ) Branch Spirit北日本支部:北日本支部の生物工学研究拠点-東北大学大学院工学研究科化学・バイオ系の紹介- Germination技術者になるということ…片倉 啓雄…( 254 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 255 ) バイオインフォメーション…( 256 ) 支部だより…( 258 ) 事務局より…( 259 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 9月 2008

巻 頭 言

特集「IT駆動型微生物学の創成」

シリーズ「これからの生物工学教育を考える-2006年問題への対応-」

第3回:「生物」に見る2006年問題と東大の生物学教育…松田 良一…( 283 )

バイオミディア

ゲノムの“方言”と環境…馬場 知哉…( 286 )

Synthetic biology:ありえた生命の構築…木賀 大介…( 287 )

バイオ電池によせる期待…丸山 雅史…( 288 )

細胞内の資源リサイクルとゴミ処理…新谷 尚弘…( 289 )

分子シャペロンはナノテクノロジーの進展も介添えする?…香田 次郎…( 290 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 291 )

Branch Spirit

東日本支部:専門学校におけるバイオ教育…西野 智彦…( 293 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 295 )

バイオインフォメーション…( 296 )

本部だより…( 299 )

事務局より…( 301 )

大会プログラム(別冊)

Adobe Reader ダウンロードはこちらから

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 9月 2008

特集「コンビナトリアル・バイオエンジニアリング -革新的バイオへの道-」特集によせて…植田 充美…( 309 ) 新機能性核酸・タンパク質を生み出すコンビナトリアル・バイオエンジニアリング 網羅的手法によるタンパク質「考」学…加藤 倫子…( 313 ) コンビナトリアル・バイオエンジニアリングによるテーラーメイド機能性抗体の創製 コンビナトリアル・バイオエンジニアリングによる新しい創薬システム ゼブラフィッシュによるタンパク質生産系の開発 シリーズ「これからの生物工学教育を考える-2006年問題への対応-」第4回:現行の高校理科教育とスーパーサイエンスハイスクール(SSH)…中川 和倫…( 325 ) 第4回:高校生の現状と学力向上をめざした取り組み…中澤 克行…( 328 ) バイオミディア蛍光共鳴エネルギー移動( FRET )法による生体分子相互作用の可視化技術…原田伊知郎…( 331 ) 生細胞イメージングを可能にする量子ドット…小林 昇平…( 332 ) IVET法:”in vivo”での微生物を知る…大坪 嘉行…( 333 ) ポストゲノムに求められるクロマチン情報の解読…湯川 格史…( 334 ) 塩類集積環境の金属汚染問題…仲山 英樹…( 335 ) Fuji Sankei Business i., News i.…( 336 ) 談 話 室 Branch Spirit西日本支部:清酒酵母研究から教育用組換えDNA実験キットまで…赤田 倫治…( 339 ) Germination 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 341 ) バイオインフォメーション…( 342 ) 支部だより…( 346 ) 事務局より…( 347 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 9月 2008

特集「ポストゲノム時代を迎えたスローフード微生物」

特集によせて…北本勝ひこ…( 351 )

日本の発酵醸造食品…石井 正治・春田 伸・五十嵐泰夫…( 352 )

醸造食品の機能性 -ポストゲノムと機能性研究…秦 洋二…( 355 )

ポストゲノムへ向かう清酒酵母研究…下飯 仁…( 358 )

ポストゲノム時代を迎えた麹菌…北本勝ひこ…( 361 )

麹菌を用いた糸状菌細胞生物学の進展…正路 淳也・樋口裕次郎・丸山 潤一…( 364 )

シリーズ「これからの生物工学教育を考える-2006年問題への対応-」

第5回:理科実験はコラボレーションから~遺伝子実験サポートセンター設置に向けて~…田中 雅彦…( 367 )

一人ひとりの学生を大切にした教育システムの構築こそ…小川 隆平…( 371 )

バイオミディア

植物重金属浄化の縁の下の力持ち「微生物」…池 晶子…( 373 )

眠れる微生物の覚醒因子…玉木 秀幸…( 374 )

金属のバイオアドソープション…黒田 浩一…( 375 )

醤油の色を麹菌酵素が変える?…北本 則行…( 376 )

ES細胞の性質と研究動向…鈴木 紀之…( 377 )

植物由来成分サポニンの肥満抑制作用…吉積 一真・里内 清…( 378 )

海外だより

熱狂するバイオ燃料研究…室岡 義勝…( 379 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 381 )

Branch Spirit

関西支部:関西支部の研究拠点~公的研究機関紹介(1)

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 385 )

バイオインフォメーション…( 386 )

支部だより…( 388 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 9月 2008

特集「ポリペプチド凝集のテクノロジー」

特集によせて:ポリペプチド凝集テクロジーという視点…白木賢太郎…( 391 )

タンパク質の凝集形成とクロマトグラフィー…津本 浩平・江島 大輔・荒川 力…( 392 )

タンパク質凝集抑制剤の構造…白木賢太郎・平野 篤・浜田 寛之…( 395 )

アミロイド線維から機能性タンパク質ナノ繊維へ…浜田 大三…( 398 )

ペプチド会合構造の制御…櫻井 敏彦…( 401 )

タンパク質を解きほぐすAAA+シャペロン…錦織 伸吾・小椋 光…( 404 )

シミュレーションで探るアミロイドの世界…亀田 倫史…( 407 )

シリーズ「これからの生物工学教育を考える-2006年問題への対応-」

第6回:企業における人材育成と2006年問題…山岸 景子…( 410 )

バイオミディア

メタボロミクスのデータ解析…馬場 健史…( 414 )

混み合った環境がタンパク質に与える影響…泉川 直重…( 415 )

非アポトーシス型細胞死-オートファジーを伴うタイプ2細胞死-…中瀬( 高谷 )朋夏…( 416 )

古酒の香りは甘い? からい?…磯谷 敦子…( 417 )

ミクロな生物をビジュアルに…下村 有美…( 418 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 419 )

Branch Spirit

九州支部:ポストゲノム時代における生命科学の教育研究拠点を目指す

Germination

生物工学若手研究者の集い2006夏のセミナー報告…花井 泰三…( 423 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 424 )

バイオインフォメーション…( 425 )

本部だより…( 428 )

支部だより…( 430 )

研究部会より…( 432 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 9月 2008

特集「微生物コミュニケーション研究の工学的応用への展開( 前編 )」

特集によせて…加藤 純一…( 435 )

魚類腸内フローラにおけるクォーラムセンシングシグナリング…諸星 知広・加藤 紀弘・池田 宰…( 436 )

腸球菌のfsr制御系を標的としたクォーラムセンシング阻害剤開発

分離培養技術の進展…青井 議輝・波多 徹・常田 聡…( 444 )

微細藻類と従属栄養微生物との共生現象とその応用

シリーズ「これからの生物工学教育を考える-2006年問題への対応-」

第7回(最終回):ゆとり教育世代への対応:教育の2006年問題に生物工学会としてどのように対処するのか

連載の終わりに…滝澤 昇…( 453 )

バイオミディア

高圧力環境と生体膜挙動…楠部 真崇…( 454 )

抗生物質生産と2種類のRNAポリメラーゼ…岡本 晋…( 455 )

磁場の生体影響…柿川真紀子…( 456 )

人と酵母と悪玉アミノ酸…坊垣 隆之…( 457 )

新型インフルエンザ対策…相阪 和夫…( 458 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 459 )

Branch Spirit

中部支部:日本オリゴ株式会社紹介―フラクトオリゴ糖の開発を通して…上野 秀雄…( 461 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 463 )

バイオインフォメーション…( 464 )

本部だより…( 467 )

支部だより…( 469 )

研究部会より…( 474 )

事務局より…( 475 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 9月 2008

報文 特集「微生物コミュニケーション研究の工学的応用への展開-後編」炭酸ガスが介在する微生物間共生系の発見…上田 賢志・和辻 智郎・別府 輝彦…( 484 ) 枯草菌バイオフィルム形成遺伝子の探索 硝化細菌バイオフィルム内の細菌間生態学的相互作用の解析…岡部 聡…( 491 ) グラム陰性細菌のクォーラムブロッカー構築の試み バイオミディア酸化還元酵素を用いた燃料電池…福田 青郎…( 499 ) 芳香環水酸化ジオキシゲナーゼの電子伝達系の多様性…芦川 雄二…( 500 ) 美容と健康にアブラナ科植物…團迫 智子…( 501 ) 直径40 nmのリサイクル…山下 貴之…( 502 ) 微生物ゲノムで五感に挑戦!…岩下 和裕…( 503 ) Fuji Sankei Business i., News i.…( 504 ) プロジェクト・バイオ産学官共同研究による「福岡オリジナルソフト清酒」の開発…松江 勇次…( 506 ) Branch Spirit北日本支部:北海道大学・大学院工学研究科・生物機能高分子専攻の紹介…田島 健次…( 508 ) Germination 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 510 ) バイオインフォメーション…( 511 ) 本部だより…( 513 ) 支部だより…( 514 ) 事務局より…( 516 ) 総目次

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 9月 2008

巻 頭 言

総合論文

2006年論文賞紹介

バイオミディア

年代測定でバイオマスプラスチックの原料を見抜く…柘植 丈治…( 17 )

嫌気性菌に特有の抗酸化酵素…川崎 信治…( 18 )

浸透圧で免疫を活性化する!?…西中 徹…( 19 )

組織を囲む仕組み…近藤 昌夫…( 20 )

吟醸とバイオテクノロジー…山本 佳宏…( 21 )

植物を用いた水と土壌の総合浄化システム…小林 史尚…( 22 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 23 )

Branch Spirit

東日本支部:果実王国山梨のもも・すもも…長沼 孝文…( 25 )

Germination

私の意識改革-2006年生物工学会大会でのアルバイトをしてー…大久保亜紀…( 29 )

第58回年大会シンポジウム報告(1)…( 30 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 38 )

投稿規定…( 39 )

バイオインフォメーション…( 45 )

本部だより…( 46 )

研究部会より…( 48 )

事務局より…( 49 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

総説

総合論文

解説

バイオミディア

モンシロチョウから単離されたアポトーシス誘導タンパク質…浴野 圭輔…( 81 )

ランチビオティック工学…塩屋 幸樹…( 82 )

シクロプロパン脂肪酸の役割…竹野 誠記…( 83 )

麹菌の秘めたる可能性…徳岡 昌文…( 84 )

植物における標的遺伝子組換え技術の進展…上藤 洋敬…( 85 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 86 )

Branch Spirit

西日本支部:バイオベンチャー立ち上げ…黒田 章夫…( 88 )

Germination

第58回大会シンポジウム報告( 2 )…( 90 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 100 )

バイオインフォメーション…( 101 )

本部だより…( 103 )

支部だより…( 106 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

報文

ノート

総合論文

バイオミディア

赤ワインは百薬の長?…勝山 真人…( 132 )

細胞治療薬の展望…田邊思帆里…( 133 )

自然界におけるメタンの嫌気的酸化…田畠 健治…( 134 )

ご飯も清酒も美味しく!…古川 幸子…( 135 )

メカノセンサーと細胞応答…丹羽 光一…( 136 )

海外だより

生きた細菌によるボナンザ…室岡 義勝…( 137 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 140 )

Branch Spirit

関西支部:関西支部の研究拠点~公的研究機関紹介( 2 )大阪市立工業研究所…酒井 清文…( 142 )

Germination

活用しよう!求人・求職サイト…前田 勇…( 143 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 144 )

バイオインフォメーション…( 145 )

支部だより…( 147 )

研究部会より…( 149 )

事務局より…( 150 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

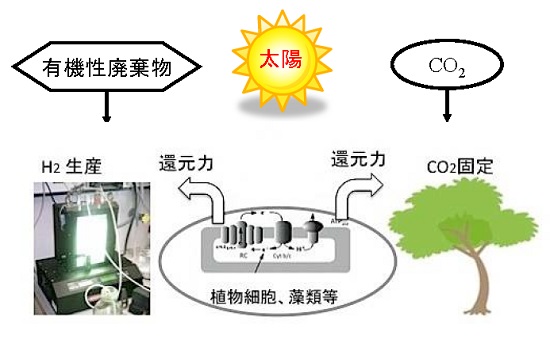

光合成微生物研究部会代表三宅 淳

⇒研究紹介

エネルギーと温暖化の問題は人類生存のための大問題である。再生可能エネルギーの応用が期待されるが、集荷と平準化というエントロピー上の困難さがある。バイオテクノロジーの応用は長期的に見れば唯一の対処法であろう。エネルギーの生成とは還元力の利用という共通する反応パスで駆動されており、連携して研究することで開発が加速され得る。自然エネルギーの豊富な諸国での実施を視野に置きつつ、バイオマスから発電までの総合システムについて可能性を検討している。

エネルギー専門研究者だけでなく、酵素工学、代謝、遺伝など多くの分野の研究者の参加を期待したい。

構成員 代表 三宅 淳(阪大) 委員 淺田 泰男(日本大学) 天尾 豊(大阪市大) 佐々木 健(広島国際学院大) 宮坂 均(崇城大学教授) 平田 收正(阪大) 南後 守(大阪市立大) 宮本 和久(大阪大学特任) 小川 隆平(元崇城大) 近藤昭彦(神戸大) 蓮沼誠久(神戸大) 川口秀夫(神戸大) 松永 是(東京農工大) 田中 剛(東京農工大) 吉野知子(東京農工大) 富山雅光(農資研) 若山 樹(帝国石油 (株)) 松本光史(電源開発 (株))

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

設立の趣旨 乳酸菌・腸内細菌工学研究部会代表横田 篤

乳酸菌・腸内細菌工学研究部会は、1995年に設置された「乳酸菌工学研究部会」を前身としている。乳酸菌は古くから食品製造分野で使用されてきた。また、近年、乳酸発酵は特にポリ乳酸原料製造の観点から重要であり、さらに乳酸菌は生理活性物質を始めとする有用物質生産の宿主としても脚光を浴びている。一方、乳酸菌、および広い意味での乳酸菌であるビフィズス菌は、プロバイオティクスとして注目を集めるようになった。このような状況変化により、研究の対象となる微生物は、乳酸菌、ビフィズス菌だけでなく、プロバイオティクスとの関連から腸内細菌全体にまで拡げて考える必要が出てきた。そこで2007年、新たに「乳酸菌・腸内細菌工学研究部会」として発展的に再スタートを切ったところである。

本部会では、泊り込み研究会を主体とした活動により、さまざまな分野の研究者と、乳酸菌および腸内細菌を利用した応用研究について議論し、相互交流を図ることが可能である。また、学会シンポジウムなどの開催を通じて、交流から得られた情報の発信を行っていくことを目的としている。

乳酸菌・腸内細菌の研究にご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。

構成員 浅田 雅宣 荒 勝俊 岡田 早苗 緒方 靖哉 岡部 満康 小原 仁実 片倉 啓雄 門多 真理子 川本 伸一 酒井 謙二 塩谷 捨明 島 純 園元 謙二 高橋 治雄 谷口 正之 大塚 正盛 土居 克美 中山 二郎 仁宮 一章 野村 善幸 早川 和仁 檜山 圭一郎 吹谷 智 星野 貴行 三浦 重信 横田 篤 山本 憲二 佐々木 隆 鈴木 徹 石井 哲 中島田 豊 常田 聡 小林 美穂 片山 高嶺 大澤 朗 伊澤 直樹 中川 純一 野田 正文 岸野 重信 田代 幸寛 齋藤 勝一

リンク

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

コンビナトリアル・バイオ工学研究部会代表植田 充美

⇒研究紹介図

コンビナトリアル・バイオ工学研究部会では、情報分子としてのDNAの分子ライブラリーを用いて、それらを機能性DNAやRNAやタンパク質のライブラリーに変換するためのツールとして、酵母や動植物細胞、あるいは、ファージや原核細胞の細胞表層を用いる分子ディスプレイ法の展開、さらに、創製された多くの組合せの(コンビナトリアルな)情報分子ライブラリーをハイスループットに選択できる系の創出に関する情報交換を行っています。これにより、まったく新しい新機能バイオ分子や細胞のサイエンスの創造への展開と網羅的な変異を基にした新しいタンパク質「考」学をめざす研究活動とともに、関連した種々のプロジェクト起案・提案をもとに、新領域研究への融合展開を続けています。

構成員 代表 植田 充美(京大院・農) 委員 近藤 昭彦(神戸大・工) 福崎 英一郎(阪大院・工) 中野 秀雄(名大院・生命農学) 吉村 徹(名大院・生命農学) 藤井 郁雄(大阪府大・先端科学) 片倉 啓雄(関西大・工) 民谷 栄一(阪大院・工) 伊藤 嘉浩(理化学研) 上田 宏(東工大院・工) 河原崎 泰昌(静岡県立大) 津本 浩平(東大院・新領域) 二木 史郎(京大化研) 荻野 千秋(神戸大・工) 馬場 健史(九大・生体防御医学研究所) 芝崎 誠司(兵庫医療大) 黒田 浩一(京大院・農)

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

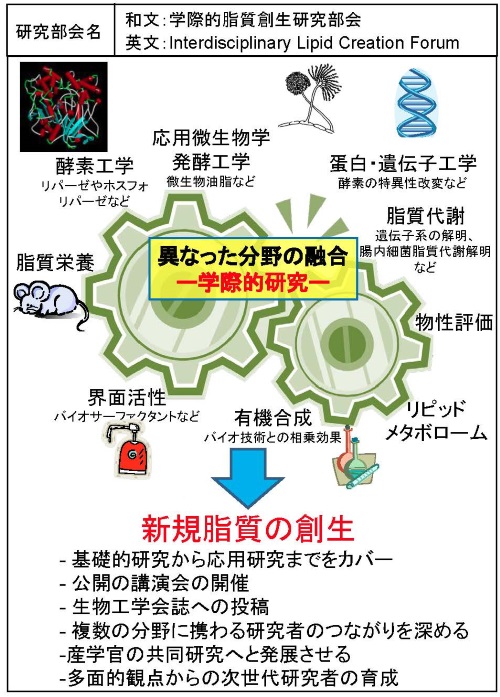

学際的脂質創生研究部会代表小川 順

⇒研究紹介図

進展著しい分析技術の開発や、生理機能解明の成果に牽引され、新規食品・化成品素材としての油脂への関心が、健康増進、環境保全の観点からますます高まってきています。これに応えるべく、学際的脂質創生研究部では、これまでにない機能性脂質・脂質材料など、多様な脂質分子の創生に向け、応用微生物・発酵工学、酵素工学、蛋白・遺伝子工学、栄養・物性評価、代謝・メタボローム解析、有機合成などの異分野を融合させた学際的研究・情報交換に取り組んでいます。また、産官学の連携を積極的に行うことで、基礎的研究から、商品化を見据えた応用研究までを幅広くカバーし、社会受諾性の高い新規脂質の創生を目指しています。

これからの脂質研究に関する情報交換、産学官交流にご興味をお持ちの方は、本研究部会の活動にぜひ参加ください。

構成員 代表 小川 順(京大院・農) 委員 秋 庸裕(広大院・先端物質) 岩崎 雄吾(名大院・農) 永尾 寿浩(大阪産業技術研究所森之宮センター) 角田 元男(サントリービジネスエキスパート) 永尾 晃治(佐賀大・農) 馬場 健史(九大・生体防御医学研究所) 杉森 大助(福島大院・理工) 櫻谷 英治(徳島大院・ソシオ)

これまでの活動 お問い合わせ先 京都大学大学院農学研究科E-mail

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 部会:ナノバイオテクノロジー on 18 9月 2008

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

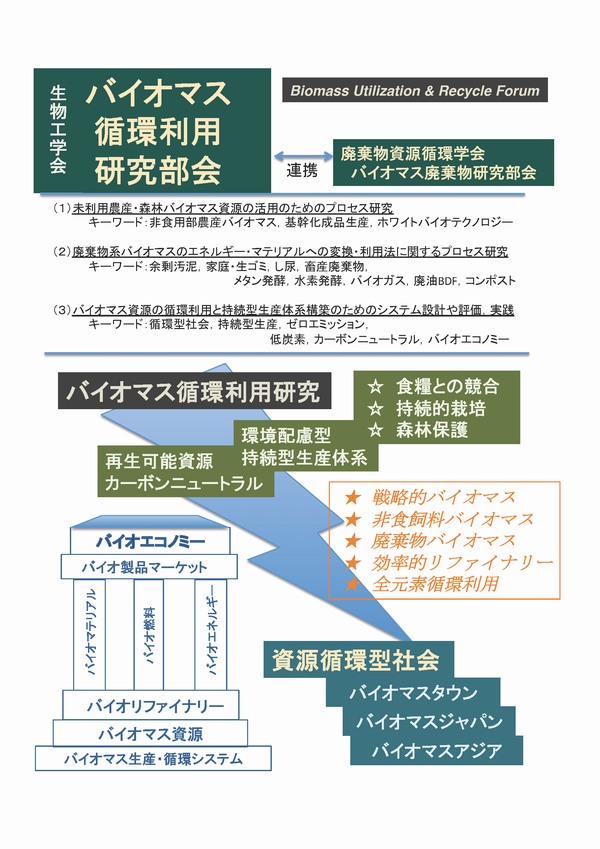

バイオマス循環利用研究部会代表酒井 謙二

⇒研究紹介図

バイオマス循環利用研究部会では持続型生産・消費社会におけるバイオマス資源循環利用について、(i)持続型生産・消費システム設計、(ⅱ)バイオマスの生産法の構築、(ⅲ)燃料・マテリアルへのバイオマス変換プロセスの開発、(ⅳ)未利用・廃棄物バイオマスのリサイクル法の開発、に関する要素研究とこれらをつなげた包括的・階層的な生物工学的技術の研究開発、コミュニティの構築、アジアバイオマス研究者との国際交流をめざしています。

今年度は富山で開催される第68回日本生物工学会大会(2016)中に、持続型・循環型パーム油産業の構築に関する研究で著名なマレーシア研究者との国際交流を考えています。これらの活動に興味のある方の参加を募集しています。

構成員 委員 五十嵐泰夫(西南大学) 木田 建次(熊本大学名誉教授) 酒井 謙二(九大院・農) 園元 謙二(九大院・農) 高見澤 一裕(岐阜大・応用生物科学) 中崎 清彦(東京工業大院・理工) 白井 義人(九州工業大院・生命体工) 神谷 典穂(九大院・工) 小原 仁実(京都工芸繊維大院 ・工) 田代 幸寬(九大院・農) 羽賀 清典(畜産環境整備機構) 岡本 啓湖(別府大・食物栄養科学) 滝澤 昇(岡山理科大・工) 渡辺 実(株式会社IHI) 外山 英男(南九州大) 渡辺 真悟(室蘭工業大) 中村 嘉利(徳島大院・ソシオテクノサイエンス研) 新井 雄太郎(長野市役所) 松田 高宜(Biomaterial in Tokyo) 池上 徹(産業技術総合研究所) 桂 陽子(日本化学) 渡辺昌規(山形大学農学部) 善藤 威史(九大院・農) 花島 大(北海道農協研究センター) 竹口 昌之(沼津高専・物質工学)

活動内容

リンク

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 部会:メタボロミクス on 18 9月 2008

学会行事 ,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

研究内容 当研究部会は微生物を中心とした産業応用、バイオサイエンスに実際利用可能なバイオインフォマティクス技術の確立を目指しています。

上記の図に示すように、バイオインフォマティクスを利用した微生物による物質生産、微生物が持つ機能の解明、微生物が作る分子の解析の研究とこれらを行うためのIT技術の開発、およびこれら研究を体系化した「IT駆動型微生物学」の形成を目指しています。特に、産業応用とバイオサイエンスに実際使えるバイオインフォマティクスに興味のある会員の情報交換の場所の提供を行っていきます。

これまでの活動 2005年 2006年 生物工学会誌84巻7号 特集 IT駆動型微生物学の創成」 を編集2007年 2008年

構成員 代表 岡本 正宏 (九大院・農 / バイオアーキテクチャーセンタ) 幹事長 花井 泰三 (九大院・農) 幹事 石井 正治 (東大院農) 臼田 佳弘 (味の素) 片岡 道彦 (京大院・農) 岸本 通雅 (京繊維大・工) 倉田 博之 (九工大・情工) 五味 勝也 (東北大院・農) 清水 浩 (阪大院・情) 園元 謙二 (九大院・農 / バイオアーキテクチャーセンタ) 滝口 昇 (広大院・先端) 仁宮 一章 (金沢大・工) 秦 洋二 (月桂冠) 原島 俊 (阪大院・工) 堀内 淳一 (北見工大) 本多 裕之 (名大院・工) 森 英郎 (協和発酵) 横田 篤 (北大・農) 割石 博之 (九大・農 / バイオアーキテクチャーセンタ)

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

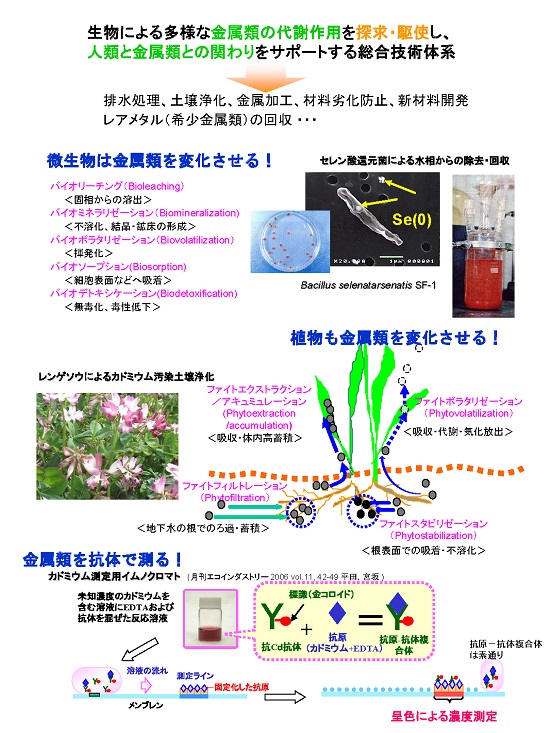

メタルバオテクノロイジー研究部会代表山下 光雄

⇒研究紹介図

メタルバイオテクノロジー研究部会は、微生物や植物を中心とした生物によるさまざまな金属代謝作用(吸収・蓄積、酸化・還元、メチル化などの有機修飾化、抽出、不溶化、揮発化、吸着・結合など)を、環境浄化、資源回収、金属加工、材料劣化防止、新金属材料開発など幅広い科学技術分野で活用することを目指して、会員への情報提供や相互の情報交換を中心として活動を行っています。またメタルバイオテクノロジーを啓発するためのビデオ撮影を行う予定である。部会メンバーを中心として、省庁予算によるプロジェクトや各種企業などとの共同研究も実施しています。

部会メンバーに制限はなく、常時募集しておりますのでお気軽にご入会ください。

活動内容

構成員 代表 山下 光雄(芝浦工大・工) 幹事長 清 和成(北里大) 委員 吉田 和哉(奈良先端大・バイオサイエンス):名誉会員 池 道彦(阪大院・工) 惣田 訓(阪大院・工) 平田 收正(阪大院・薬) 馬場 健史(九大・生体防御医学研究所) 仲山 英樹(長崎大・水産環境) 植田 充美(京大院・農) 黒田 浩一(京大院・農) 阪口 利文(県立広島大・生命環境) 宮田 直幸(秋田県立大・生物資源) 谷 幸則(静岡県立大・環科研) 森 一博(山梨大院・医工総合) 石垣 智基(国環研) 山村 茂樹(国環研) 宮坂 均(祟城大・生物生命) 佐々木和弘(電中研) 杉山 友康(東京工科大・応用生物) 川瀬 雅也(長浜バイオ大・バイオサイエンス) 鶴田 猛彦(八戸工大・工) 鈴木 市郎(横浜国立大院・工) 小西 康裕(大阪府立大院・工) 天知 誠吾(千葉大院・園芸) 中村 洋祐(愛媛県・衛生環境研) 柏 雅美(兵庫県立大院・工) 井上 大介(北里大) 三浦 彰(日鉱金属) 大貫 敏彦(日本原子力研究機構) 黒田 真史(阪大院・工)

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

報文

特集「資源循環型産業・社会構築とバイオインダストリー」

特集によせて…倉根隆一郎…( 167 )

バイオマス資源の有効利用を展望する -いつ,どこで,どのように-…五十嵐泰夫・春田 伸…( 168 )

資源循環型産業・社会構築に向けて -乾式アンモニア・メタン発酵の活用-

動脈産業における高機能性宿主( RGF )の創製研究…荒 勝俊…( 174 )

バイオリファイナリー:早期実用化に向けて…湯川 英明・乾 将行…( 177 )

化学品生産に適した生体触媒,微生物工場とは…松山 彰収…( 180 )

原核生物の多様性…原山 重明…( 183 )

講座「ケモメトリックス入門」

連載によせて

第1回:基礎統計量と仮説検定…川瀬 雅也…( 186 )

バイオミディア

RNAiとゲノム構造変換への干渉…片山 諭…( 192 )

生体触媒は無限の可能性…分かってはいるけれど…小嶋 裕三…( 193 )

今日の敵は明日の友?-細菌毒素の応用-…田端 厚之…( 194 )

1,3-プロパンジオール(1,3-PDO)の新規生産法の可能性…中山 俊一…( 195 )

しょうゆ醸造での乳酸菌の働き…田中 昭光…( 196 )

進化を始めたメタゲノム解析技術…木村 信忠…( 197 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 198 )

Branch Spirit

九州支部:宮崎県地域結集型共同研究事業

「食の機能を中心としたがん予防基盤技術創出」…水光 正仁…( 200 )

Germination

構想を説明する説得力と距離感覚…上田 岳彦…( 201 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 202 )

バイオインフォメーション…( 203 )

本部だより…( 205 )

支部だより…( 207 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

特集「シンビオーム:共生的相互作用解析( 分子から環境まで )」

特集によせて…山田 隆…( 211 )

微生物共生系による余剰バイオマスを原料とする水素生産…平田 收正・宮本 和久…( 212 )

シロアリ微生物共生系の分子生態学…大熊 盛也…( 215 )

嫌気的アンモニア( Anammox )の反応機構と微生物複合システム解析

水生植物・微生物複合共生系( アクアシンビオーム系 )による水環境保全

…森 一博・鎌形 洋一・池 道彦…( 221 )

アーバスキュラー菌根菌と植物との共生系における共生シグナル物質の同定とその利用

…秋山 康紀・林 英雄…( 224 )

講座「ケモメトリックス入門」

第2回:多重比較法入門…高木 達也…( 227 )

バイオミディア

骨再生に関わる因子…二宮 禎…( 233 )

発酵するカビRhizopus oryzae…斎藤 勝一…( 234 )

大腸菌ベクターを用いたRNA干渉…中川 寅…( 235 )

水産廃棄物 鮭皮の有効利用…佐藤 康治…( 236 )

酸性雨とpH…佐竹 大輔…( 237 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 238 )

はじめまして!-新設学部紹介-

談 話 室

「古都奈良の新世紀植物機能活用技術の開発」の紹介…新名 惇彦…( 242 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 244 )

バイオインフォメーション…( 245 )

事務局より…( 248 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

就任挨拶

新会長を拝命して…塩谷 捨明

生物工学会誌の使命…木野 邦器

特集「微生物による合成高分子の生分解獲得戦略と進化を高分子化学/微生物学/数学で解析する」

特集によせて…河合富佐子…( 254 )

微生物産生ポリエステルの生分解性制御技術の開発…岩田 忠久…( 255 )

PHB分解酵素の結晶構造

土壌中における生分解性プラスチックの分解と微生物叢~新規分解遺伝子の発見と利用

生分解性プラスチックを分解する微生物と天然高分子…常盤 豊…( 264 )

Sphingopyxis属細菌によるポリエチレングリコール( PEG )分解機構…谷 明生・河合富佐子…( 267 )

ポリマー解重合プロセスの数学モデルとその汎用性…渡辺 雅二・河合富佐子…( 270 )

講座「ケモメトリックス入門」

バイオミディア

酢酸菌の酢酸耐性…飯田 彩…( 279 )

細胞外分子シャペロンの機能…東 千華…( 280 )

プロビタミンC剤の新しい利用法…田井 章博…( 281 )

“しなかやかなタンパク質”のシステム…牧野 祥嗣…( 282 )

植物の糖ヌクレオチド合成…岡 拓二…( 283 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 284 )

支部長紹介と活動方針…勝亦 瞭一・竹山 春子・久松 眞・林 英雄・小埜 和久・水光 正仁…( 286 )

Branch Spirit

北日本支部:北日本支部生物工学研究拠点

Germination

界面接着に思う-固液の境と研究領域の境-…紙野 圭…( 289 )

はじめまして!-新設学部紹介-

広島国際学院大学工学部バイオリサイクル学科…渡辺 昌規・竹野 健次・新川 英典・佐々木 健…( 290 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 292 )

バイオインフォメーション…( 293 )

本部だより…( 295 )

支部だより…( 296 )

事務局より…( 298 )

生物工学会誌

Published by 支部:九州 on 18 9月 2008

支部役員(2025-2026年度)

支部長 松﨑 弘美(熊本県立大学) 副支部長 小林 元太(佐賀大学) 支部幹事(庶務) 浴野 圭輔(崇城大学) 支部幹事(会計) 岡 拓二(崇城大学) 支部幹事(企画) 花井 泰三(九州大学) 支部幹事(編集) 仲山 英樹(長崎大学) 支部監事 上平 正道(九州大学)

支部長挨拶(2025年6月) このたび、宮崎大学の榊原陽一教授の後任として、九州支部長を拝命いたしました熊本県立大学の松﨑です。九州支部は、支部会員の皆様のご尽力により、研究者間の交流が非常に活発であり、これまで歴代の支部長のもと、「オール九州」を意識した取り組みとして、支部大会や市民フォーラムを毎年開催してまいりました。私もその志を受け継ぎ、微力ながら、これまでと同様に九州・沖縄地域における若手人材の育成、地域産業の活性化、市民への広報活動に尽力してまいる所存です。あわせて、支部会員の皆様が主催される研究会や講演会などの活動についても、積極的に支援を行ってまいります。今後とも、皆様のご支援とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

活動紹介(生物工学会誌掲載記事) 【Branch Spirit】

⇒過去のBranch Spirit掲載記事一覧はこちら (2009年度以降)

【支部だより】

⇒過去の支部だより(報告記事)一覧はこちら (2009年度以降)

九州支部の歴史と発展(1994年~2024年)

►支部活動Topへ

支部活動

Published by 支部:西日本 on 18 9月 2008

支部役員(2025-2026年度) 支部長 黒田 章夫(広島大学) 副支部長 二見 淳一郎(岡山大学) 支部幹事(庶務) 石田 丈典(広島大学) 支部幹事(会計) 池田 丈(広島大学) 支部幹事(企画) 田島 誉久(広島大学) 支部幹事(編集) 廣田 隆一(広島大学) 支部監事 秋 庸裕(広島大学) 顧問 稲垣 賢二(岡山大学)

支部長挨拶(2025年6月) このたび、山口大学の阿座上弘行教授の後任として、西日本支部長を拝命いたしました広島大学の黒田です。本支部では、中国・四国地域における生物工学関連のシンポジウムや講演会の開催を積極的に支援し、学術交流の活性化に努めてまいります。また、顕彰事業として「西日本支部若手研究者賞」および「西日本支部学生賞」を設け、次世代を担う若手研究者の育成と奨励にも力を注いでまいります。なお、本年度は本部との連携のもと、全国大会を9月10日より3日間、広島工業大学にて開催いたします。多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。今後とも変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

活動紹介(生物工学会誌『Branch Spirit』掲載記事) ⇒過去の掲載記事一覧はこちら(2009年以降)

これまでの活動 リンク

►支部活動Topへ

支部活動

Published by 支部:関西 on 18 9月 2008

日時: 2025年8月25日(月)12:45~19:30(予定)場所: ⇒詳しくはこちら

支部役員(2025-2026年度)

支部長 蓮沼 誠久(神戸大学) 副支部長 岡澤 敦司(大阪公立大学) 副支部長・企画副委員長 坪井 宏和(大関) 支部幹事(庶務) 石井 純(神戸大学) 支部幹事(会計) 田中 謙也(神戸大学) 支部幹事(企画)・企画委員長 渡辺 大輔(奈良先端科学技術大学院大学) 支部幹事(企画) 戸谷 吉博(大阪大学) 支部幹事(編集) 三浦 夏子(大阪公立大学) 支部監事 東 雅之(大阪公立大学)

支部長挨拶(2025年6月) このたび、大阪公立大学・東 雅之教授の後任として関西支部長を拝命しました神戸大学の蓮沼です。関西は灘や伏見などわが国の醸造の中心地域を擁しており、伝統ある「醗酵学懇話会」を主催してきました。また、若手企画セミナーを開催し、学術交流・産学官連携など、若い研究者や学生を含む研究者間の交流を促進しています。加えて、啓発基金を活用して産学官の若手人材の国際交流を促進し、グローバル展開につながる支援を続けています。今後も新たな支部役員全員で協力して関西支部の活動を盛り上げ、支部活動に積極的に参加したいと思って頂ける会員の皆様を増やしていきたいと思います。これまでにも増して皆様のご支援とご協力を何卒よろしくお願い致します。

若手企画委員会について 関西支部若手企画委員会は、関西地域で生物工学会の次世代を担える人材の育成とネットワーク形成を目的に2014年に設立されました。 従来の支部活動は中堅・シニア世代のアカデミアが中心となり企画・運営されたものが多かったのが実情ですが、 本委員会では今まさに現場で研究活動に従事している若手が産官学から集結し、「現場目線」で何か面白いことをやってみようと活動しています。 今後ともご支援ご協力のほど、宜しくお願い致します。

若手企画委員会メンバー:

大橋 博之(大阪産業技術研究所) 岡橋 伸幸(大阪大学) 高阪 千尋(京都市産業技術研究所) 古座岩 範保(グリコ栄養食品 (株)):世話人副代表 宍倉 竜樹(白鶴酒造 (株)) 竹内 道樹(京都大学) 手島 史織(菊正宗酒造 (株)) 中川 拓郎((株) 樋口松之助商店) 根来 宏明(月桂冠 (株)) 畑 健介(大関 (株)):世話人代表 藤田 陽平(サントリーグローバルイノベーションセンター (株)) 本田 裕樹(奈良女子大学) 森 英樹(大阪公立大学) 山﨑 将太朗(奈良先端科学技術大学院大学)

⇒若手企画委員会 これまでの活動

関西支部活動紹介(生物工学会誌掲載記事) 【Branch Spirit】 ⇒Branch Spirit掲載記事一覧はこちら (2009年以降)

【支部だより】 ⇒活動報告記事一覧はこちら (2009年以降)

これまでの活動 ►支部活動Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

特集「ポストゲノム時代の機能性乳酸菌の新展開」

特集によせて…塩谷 捨明…( 309 )

耐酸性シームレスカプセル化ビフィズス菌とその特性…浅田 雅宣…( 310 )

乳酸菌研究におけるDNAマイクロアレイ技術の利用…佐々木 隆・佐々木泰子…( 314 )

Lactobacillus helveticus CM4株ゲノム配列からの機能性ペプチド生成メカニズムの解析

…篠田 直・梶山満里子・山本 直之…( 317 )

Lactobacillus brevis KB290( ラブレ菌 )研究の現状…矢嶋 信浩・福井雄一郎・矢賀部隆史…( 321 )

講座「ケモメトリックス入門」

バイオミディア

キマーゼ:その奇妙なる多様性…松野 純男…( 330 )

最先端の電気泳動法に潜む問題点…遠藤 真…( 331 )

選択肢は多いほうがいい…篠田 吉史…( 332 )

わらしべ長者法による難分解性化合物の分解…榎 牧子…( 333 )

幹細胞源として注目を集める歯…小島 翠…( 334 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 335 )

Branch Spirit

東日本支部:神奈川工科大学工学部応用バイオ科学科のバイオ教育の取り組み…松本 邦男…( 337 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 340 )

バイオインフォメーション…( 341 )

本部だより…( 343 )

支部だより…( 344 )

事務局より…( 345 )

大会プログラム( 別冊 )

生物工学会誌

Published by 支部:東日本 on 18 9月 2008

支部役員(2025-2026年度) 支部長 田中 剛(東京農工大学) 副支部長 大河内 美奈(東京科学大学) 副支部長 越智 浩(森永乳業) 支部幹事(庶務) 田中 祐圭(東京科学大学) 支部幹事(会計) 細川 正人(早稲田大学) 支部幹事(企画・広報・編集) 古屋 俊樹(東京理科大学) 支部幹事(企画・広報) 飯嶋 益巳(東京農業大学) 支部監事 五味 恵子(キッコーマン)

支部長挨拶(2025年6月) 昨年度に続き東日本支部長を拝命することとなりました東京農工大学の田中剛です。設立60周年を迎える東日本支部は、生物工学フォーラム、学生発表討論会、コロキウムなどの行事を通して、日本生物工学会独自の研究・学問領域の開拓・発展、生物工学関連産業界との連携強化に努め、さらに気鋭の若手研究者の奨励、生物工学研究に興味を持つ高校生を対象としたセミナーや学生と企業をつなぐ行事の開催など、学生や若手研究者にとって魅力ある支部活動の推進にも力を入れております。本会の中でもっとも長い歴史と多くの会員を持つ支部としての責任を全うし期待に応えるため、より一層活発な支部活動を展開し、本会と生物工学関連研究及び産業の発展に貢献したいと思っております。皆様のご支援とご協力を宜しくお願い申し上げます。

東日本支部長賞 日本生物工学会東日本支部は2016(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。2024年度は以下の1名が選考されました。

【2024年度受賞者】

⇒受賞者一覧はこちら

活動紹介(生物工学会誌『Branch Spirit』掲載記事) ⇒過去の掲載記事一覧はこちら(2009年以降)

これまでの活動 ►支部活動Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

第59回大会トピックス…大会実行委員会…( 359 )

講座「ケモメトリックス入門」

第5回:ノンパラメトリック検定とリサンプリング法…岡本 晃典…( 370 )

バイオミディア

環境汚染物質分解遺伝子の意外な利用法…藤原 秀彦…( 376 )

細菌の疎水性…本田 孝祐…( 377 )

活躍するグルタミン酸生産菌…川崎 寿…( 378 )

DNAワクチンによる免疫活性化…古賀 華子…( 379 )

過熱するバイオエタノールへの生物工学の出番…本波 康由…( 380 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 381 )

Branch Spirit

西日本支部:西日本支部の研究拠点~公的試験研究機関紹介

岡山県生物科学総合研究所…畑中 唯史…( 383 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 385 )

バイオインフォメーション…( 386 )

支部だより…( 389 )

事務局より…( 390 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

特集「生体触媒の進化分子工学と高度利用」

特集によせて…浅野 泰久・清水 昌…( 393 )

タンパク質工学・進化分子工学を利用した産業用酵素の開発…松井 知子…( 394 )

変異型酸性ホスファターゼによるヌクレオシドリン酸化反応…三原 康博…( 397 )

キラルテクノロジーにおける進化分子工学的手法の利用…片岡 道彦・浦野 信行・清水 昌…( 400 )

高度耐熱化酵素のd-アミノ酸生産用バイオリアクターへの応用…難波 弘憲…( 403 )

植物酵素ヒドロキシニトリルリアーゼの開発と進化分子工学による大腸菌での大量発現

…浅野 泰久・山崎 瑞恵…( 406 )

講座「ケモメトリックス入門」

第6回:平滑化とノンパラメトリック回帰…高木 達也…( 409 )

バイオミディア

ミトコンドリア共生説と核…佐藤 隆…( 413 )

細胞培養を見る・観る・診る・看る…幡多 徳彦…( 414 )

オペロンデザインへの挑戦…柘植 謙爾…( 415 )

息づまる闘い-カビの生き残り戦略?…志水 元亨・高谷 直樹…( 416 )

無細胞タンパク質合成-小麦胚芽で作るタンパク質…金田加奈子…( 417 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 418 )

Branch Spirit

関西支部:関西支部の研究拠点~公的研究機関紹介( 3 )兵庫県立工業技術センター…桑田 実…( 420 )

Germination

赤白斑の酵母に魅せられて…沖 昌也…( 421 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 422 )

バイオインフォメーション…( 423 )

支部だより…( 425 )

事務局より…( 428 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 9月 2008

特集「未来医療に向けたセルプロセッシングとインフォマティックスの利用」

特集によせて…紀ノ岡正博・高木 睦・井藤 彰…( 431 )

再生医療用細胞培養の自動化技術…中嶋 勝己・土井 利尚・王子 修…( 432 )

接着動物細胞の形態解析による非侵襲的分化診断の試み…高木 睦…( 435 )

再生医療評価・バリデーションのための非侵襲的計測法

ES細胞人為操作と遺伝子発現情報を用いた分化モデル解析…岡田 光浩・西川 伸一…( 442 )

講座「ケモメトリックス入門」

第7回・最終回:その他のケモメトリックスの方法…錦織 理華・川瀬 雅也…( 446 )

バイオミディア

オリゴ糖合成の新展開-アノマー反転型グリコシダーゼのglycosynthase化-…片山 高嶺…( 450 )

Lipid IIを共通標的分子とする抗菌物質…武田 愛…( 451 )

プロポリスとその起源植物…熊澤 茂則…( 452 )

どこまで改造できるのか?タンパク質は…廣瀬 遵…( 453 )

植物細胞壁を伸ばすタンパク質の今昔物語…吉田 光毅…( 454 )

代謝ネットワークの起源…相阪 和夫…( 455 )

プロジェクト・バイオ

安全な食材で食卓を囲むために-残留合成抗菌剤検査方法の開発-…加藤美穂子…( 456 )

大学発!美味しいバイオ

飲めば飲むほど緑が増える,九州大吟醸…佐藤 剛史…( 458 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 460 )

Branch Spirit

九州支部:大分における新バイオ教育・研究拠点

別府大学食物バイオ学科…藤原 秀彦…( 462 )

はじめまして!-新設学部紹介-

日本工学院テクノロジーカレッジ バイオテクノロジー科

Germination

なぜ,世界で初めてASURA( 阿修羅 )タンパク質に到達できたのか?…松永 幸大…( 466 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 467 )

バイオインフォメーション…( 468 )

支部だより…( 470 )

研究部会より…( 471 )

事務局より…( 472 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 17 9月 2008

特集「フードメタボロミクス」

バイオミディア

機械的融合のもたらす多彩な機能…佐藤 俊…( 492 )

酵母の酸素代謝のバランス制御…藤村 朱喜…( 493 )

核内受容体PPARαの種差 -ヒトとマウスは何が違うのか?-…橘 敬祐…( 494 )

ニトログリセリンとお酒の意外な関係…三浦 健…( 495 )

脂質研究の重要性…友杉 充宏…( 496 )

スピーカーズ・コーナー

ディベート;ウイルスベクター vs. 非ウイルスベクター…石井 一夫…( 497 )

耳よりなラボテク

エチジウムブロマイドの簡単明瞭な処理方法…藤原 信明・増井 昭彦…( 498 )

プロジェクト・バイオ

北海道えりもから発信する魚醤油の現在と未来…吉川 修司…( 500 )

大学発!美味しいバイオ

広島大学の地域貢献研究と産学連携におけるビオ・ユニブ広島の展開戦略…杉山 政則…( 502 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 504 )

Branch Spirit

中部支部:支部長挨拶,三重大学生物資源学部発足の経緯とその後の改革,

Germination

焼玉エンジンとハイブリッドが並走する国,中国…武田 強…( 507 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 508 )

バイオインフォメーション…( 509 )

本部だより…( 511 )

支部だより…( 514 )

事務局より…( 517 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 17 9月 2008

報文

第59会大会シンポジウム報告…( 527 )

バイオミディア

微生物のさらなる可能性…岸野 重信…( 548 )

制限酵素の多様な特異性で切る…永尾 潤一…( 549 )

地下微生物圏へのアプローチ -石油と微生物の関わり-…川口 秀夫…( 550 )

災い転じて福となる?…佐藤 利次…( 551 )

タンパク質分子モーターを使う…山口 哲志…( 552 )

スピーカーズ・コーナー

両生類の危機とカエルツボカビ症…桑原 一司…( 553 )

プロジェクト・バイオ

新規な分離技術「超音波霧化分離」…松浦 一雄・矢野 陽子・脇坂 昭弘…( 554 )

大学発!美味しいバイオ

オホーツクで育む次世代の家禽種エミューでBioindustry!…渡部 俊弘…( 556 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 558 )

Branch Spirit

北日本支部:北見工業大学化学システム工学科バイオプロセス工学研究室…堀内 淳一…( 560 )

Germination

世界薬学会議PSWC2007に参加して…石井 一夫…( 561 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 562 )

バイオインフォメーション…( 563 )

本部だより…( 565 )

支部だより…( 567 )

総目次

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 17 9月 2008

巻頭言

総合論文

2007年論文賞紹介

バイオミディア

何が芋焼酎の品質を決定するのか…高峯 和則…( 20 )

バイオマス活用で生物工学ができること…中島田 豊…( 21 )

食品の機能性評価…福田伊津子…( 22 )

デンプン生合成をコントロールすることは可能か?

-ADP-glucose pyrophosphorylase調節メカニズムの解明と深まる謎…濱田 茂樹…( 23 )

環境微生物研究法の現在…堀 知行…( 24 )

システムとして理解する…二又 裕之…( 25 )

プロジェクト・バイオ

2つの乳酸菌から生まれた高血圧予防飲料の開発…水澤 進…( 26 )

大学発!美味しいバイオ

Fuji Sankei Business i., News i.…( 30 )

スピーカーズ・コーナー

技術を形にする…バイオエンジニアリングの裏方…石川 陽一…( 32 )

Branch Spirit

東日本支部:東日本支部の研究拠点~研究機関紹介

( 1 )キリンホールディングス・フロンティア技術研究所…吉田 聡…( 33 )

( 2 )アサヒビール・研究開発センター…斎木 祐子…( 34 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 36 )

投稿規定…( 37 )

バイオインフォメーション…( 43 )

本部だより…( 45 )

支部だより…( 46 )

研究部会より…( 48 )

事務局より…( 49 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 17 9月 2008

特集「コンビバイオとナノバイオのコラボによる新しい世界の開拓-バイオテクノロジーの未来のかたち-」

特集によせて…植田 充美・民谷 栄一…( 267 )

細胞内遺伝子シグナルの解析…阿部 洋・古川 和寛・常田 聡・伊藤 嘉浩…( 268 )

超集積・高機能型一細胞チップデバイスを用いた細胞機能解析システムの開発

ATPバイオセンシング素子開発とチップ化…黒田 章夫・村上 裕二・野田 健一・廣田 隆一…( 274 )

次世代医療へ向けたタンパク質デザインの展開…門之園哲哉・植田 充美…( 277 )

金属イオン吸着・回収に向けた細胞表層デザインと吸着分子の創製…黒田 浩一・三浦 夏子…( 280 )

ハロモナス細胞表層ディスプレイシステムを用いた高塩環境浄化に有用な金属結合ドメインの探索

…仲山 英樹・新名 惇彦・吉田 和哉…( 283 )

貴金属ナノ構造を利用したナノバイオフォトニクス計測…吉川 裕之・朝日 剛・民谷 栄一…( 286 )

ライフサーベイヤにおける超臨界流体クロマトグラフィーの可能性…馬場 健史…( 289 )

バイオミディア

隔てられても心はひとつ?-麹菌の隔壁孔を介した細胞間コミュニケーション…丸山 潤一…( 292 )

麹菌の固体培養 温故知新…真岸 範浩…( 293 )

エピジェネティクスと統合失調症…奥田 洋明・和中 明生…( 294 )

味噌中の住民たちの住みごこち…塩野 忠彦…( 295 )

キャリアパス「生物工学研究者の進む道」

ポスドク問題と科学技術キャリア創生…兼松 泰男…( 296 )

高等学校における生物教育の将来像 ~SSHの取り組みをとおして見えてきたもの~…森田 達己…( 298 )

青年海外協力隊のひとりとして ~ネパールと共に…八百屋さやか…( 301 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 303 )

大学発!美味しいバイオ

早大=京大=黄桜共同開発「ホワイトナイル」「ブルーナイル」の概要~産学連携による新しい風味~

Branch Spirit

北日本支部:秋田県立大学醸造学研究室の紹介…中沢 伸重…( 307 )

Germination

一分子を観て何が分かる?…東 恒仁…( 308 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 309 )

バイオインフォメーション…( 310 )

支部だより…( 312 )

事務局より…( 313 )

大会プログラム( 別冊 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 17 9月 2008

総合論文

バイオミディア

清酒に癒され,元気に美しく…伊豆 英恵…( 80 )

小さな遺伝子発現制御因子microRNAの大きな力…岩田 圭子…( 81 )

変性勾配ゲル電気泳動装置は微生物群集解析装置?…内田 博之…( 82 )

地上の楽園も環境浄化技術が必要!…若山 樹…( 83 )

CCSと微細藻による有用物質生産…勝田 知尚…( 84 )

キャリアパス「生物工学研究者の進む道」

生物工学研究者のキャリアパスを考える…岡澤 敦司…( 85 )

研究を志す君へ…池田 正人…( 86 )

博士の視点で改革論議を…杉森 純…( 88 )

日本学術振興会特別研究員になって~女性研究者を目指して~…柳原 佳奈…( 89 )

なんのための研究開発?…幡多 徳彦…( 90 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 91 )

プロジェクト・バイオ

メチル化カテキンの抗アレルギー作用と「べにふうき」緑茶の開発…山本( 前田 )万里…( 92 )

大学発!美味しいバイオ

再生紙マルチ農法で栽培した酒造好適米で醸造した新潟大学ブランドの日本酒「新雪物語」

Branch Spirit

西日本支部:広島大学大学院先端物質科学研究科分子生命機能科学専攻

「半導体・バイオ融合集積化技術の構築プロジェクト」の紹介…廣田 隆一…( 96 )

Germination

微生物の能力を最大限に発揮させよう!…田代 幸寛…( 97 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 98 )

バイオインフォメーション…( 99 )

支部だより…( 100 )

事務局より…( 101 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 16 9月 2008

総合論文

バイオミディア

酒類醸造と乳酸菌…浅野 忠男…( 123 )

研究者に求められる科学コミュニケーション…白井 哲哉…( 124 )

人工腸管リアクターを用いた腸内菌叢の代謝解析…藤井 敏雄…( 125 )

植物二次代謝産物グリコシルトランスフェラーゼによる脂溶性有用物質のグリコシル化

虫の微かな匂いの化学…清水 伸泰…( 127 )

キャリアパス「生物工学研究者の進む道」

理系大学院における実務者教育;米国Professional Science Master’s( PSM )と

横浜国立大学大学院工学府PEDプログラム…鈴木 市郎・岡崎 慎司・小泉 淳一…( 128 )

医工連携の現場から…宮本 義孝…( 131 )

今,遺伝カウンセラーとして…安藤 記子…( 133 )

企業での研究という選択肢…有村 英俊…( 134 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 135 )

プロジェクト・バイオ

トレハロースを身近に,夢の糖一般化大作戦…姫井 佐恵…( 136 )

大学発!美味しいバイオ

新規な免疫増強機能性食品の開発を目指して…稲川 裕之・河内 千恵・杣 源一郎…( 138 )

Branch Spirit

関西支部:関西支部の研究拠点~公的研究機関紹介[4 ]

和歌山県工業技術センター…池本 重明…( 140 )

Germination

スピーカーズ・コーナー

赤い糸がつなぐ運命的再会-テレビ番組「クスリをつくる微生物」の制作過程で

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 144 )

バイオインフォメーション…( 145 )

本部だより…( 148 )

支部だより…( 150 )

研究部会より…( 151 )

事務局より…( 152 )

Adobe Reader( 無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 16 9月 2008

報文

特集「バイオテクノロジーへの応用的戦略を踏まえたタンパク質構造解析」

特集によせて…大島 敏久・稲垣 賢二…( 164 )

超好熱菌アルドラーゼが触媒するアルドール縮合反応…櫻庭 春彦・大島 敏久…( 165 )

アーキア由来超耐熱性酵素の産業利用…石川 一彦・三野 光識…( 168 )

花色調節技術への期待:アントシアニンアシル基転移酵素の機能と構造…中山 亨…( 171 )

ホタルルシフェラーゼの化学発光色と構造-アシル-AMP中間体アナログの化学的意義-…平竹 潤…( 174 )

臨床診断・生化学検査に貢献する酵素の構造と機能解析…田村 隆・稲垣 賢二…( 177 )

感染症薬の開発を目指した感染菌ペプチダーゼの構造解析…伊藤 潔・中嶋 義隆・芳本 忠…( 180 )

標的タンパク質の構造,その基盤研究および創薬への貢献…西島 和三…( 183 )

バイオミディア

大豆発酵食品「テンぺ」…青木 秀之…( 186 )

イガイは水の中でくっつき,ヤモリは水の中で壁を登る?…紙野 圭…( 187 )

もう一つのスプライシング機構 ~minor spliceosomeの特異的な機能~…田辺 光志…( 188 )

微生物細胞の最適化問題…仁宮 一章…( 189 )

微生物によるニトロ化合物の処理…竹中 慎治…( 190 )

非リボソームペプチド合成酵素…濱野 吉十…( 191 )

キャリアパス「生物工学研究者の進む道」

若手研究者がキャリアパスを描く上で必要なこと…奥井 隆雄…( 192 )

国際生物学オリンピックの育むもの ~次世代研究者への夢と期待~…小林 興…( 194 )

ベンチャー企業だからこそ…原田 佳子…( 196 )

プロジェクト・バイオ

ALA配合液肥「ペンタキープ」の商品開発…岩井 一弥…( 200 )

大学発!美味しいバイオ

香川大学オリジナル品種‘香大農R-1’で醸造した赤ワイン

ソヴァジョーヌ・サヴルーズ…望岡 亮介…( 202 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 204 )

Branch Spirit

九州支部:鹿児島大学農学部「焼酎学講座」の紹介…鮫島 吉廣…( 206 )

Germination

アメリカでの研究と出産…亀井 綾子…( 207 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 208 )

バイオインフォメーション…( 209 )

事務局より…( 212 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 16 9月 2008

ノート

特集「バイオマス利活用の最新技術」

特集によせて…木田 建次・園元 謙二…( 221 )

デザインドバイオマスを志向した乳酸発酵による循環型社会の構築

…柴田 圭右・Amira Mohsen El-Sayed Hamdan・小原 仁実・善藤 威史・園元 謙二…( 222 )

RITEバイオプロセスによるバイオ燃料製造…乾 将行・湯川 英明…( 226 )

食品産業副生物利活用のための機能性食品への転換

…森村 茂・関 孝弘・稲垣秀一郎・湯 岳琴・木田 建次…( 230 )

バイオマス多段階利用の地域実証研究からの教訓…柚山 義人…( 234 )

バイオミディア

細胞内空間を制御する微生物育種…北垣 浩志…( 238 )

固形有機性廃棄物のメタン発酵…藪 宏典…( 239 )

多能性幹細胞による歯の再生…野崎 中成…( 240 )

生きるか死ぬか,それが問題だ!…正瑞 文…( 241 )

環境浄化微生物のゲノミクス…篠田 吉史…( 242 )

アルコール発酵と亜鉛…神戸 大朋…( 243 )

キャリアパス「生物工学研究者の進む道」

バイオクラスターに賭ける夢…内海 潤…( 244 )

ものづくり研究の醍醐味…荒 勝俊…( 246 )

私のキャリアパス ~ドクター取得からポスドク,企業研究所まで~…長森 英二…( 248 )

スピーカーズ・コーナー

バイオ解析ツールとしての統計解析環境R…石井 一夫…( 249 )

大学発!美味しいバイオ

岡山大産米100%使用,日本酒「おお岡大」

-学産学消から学産地消を目指して-…神崎 浩…( 250 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 252 )

Branch Spirit

中部支部:金沢工業大学 ~ゲノム生物工学研究所~…袴田 佳宏…( 254 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 257 )

バイオインフォメーション…( 258 )

支部だより…( 261 )

事務局より…( 262 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 支部:中部 on 16 9月 2008

支部役員(2025-2026年度) 支部長 二又 裕之(静岡大学) 副支部長 中川 智行(岐阜大学) 支部幹事(庶務) 田代 陽介(静岡大学) 支部幹事(会計) 吉田 信行(静岡大学) 支部幹事(編集) 中村 浩平(岐阜大学) 支部監事 岡﨑 文美(三重大学)、戸田 弘(富山県立大学)

支部長挨拶(2025年6月) このたび名古屋大学堀 克敏先生の後任として中部支部長を仰せつかりました静岡大学の二又裕之です。中部支部では例年、夏の支部例会、CHUBU懇話会に加えて、国際シンポジウム“SakuraBio”を開催してきました。支部例会では招待講演と博士課程学生やポスドクの方々による講演発表も行っており、優秀発表者には支部長賞を授与しております。CHUBU懇話会は、中部地方に工場や研究所を有する企業と一緒に講演会を企業で実施し、講演会+工場・研究所見学をセットにした会です。コロナ禍中は中断しておりましたが、昨年、企業での見学+講演会を再開できました。多数の学生も参加しており、地元の企業との新たな交流の場としても有効に活用されています。Sakura Bioは毎年3月末の桜の時期に、すべて英語だけで行うミニシンポジウムとして開催しております。昨年度は、九州支部および日本農芸化学会中部支部との共催の下、12月16日~17日の2日間の日程で沖縄にて開催しました。この様なさまざまな交流と刺激の場を設けることで、新たな生物工学の研究者+学生を育成し、企業や社会と繋がる支部にしたいと考えております。今後ともご支援とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

BBChubu

BBChubuは、中部支部の会員相互の交流のためのマガジンで、研究紹介、留学体験、大学ブランド商品紹介、中部地区の企業紹介、コーヒーブレイクという会員交流広場もあります。他支部の会員の方々にもお知らせいたしますので、ご覧いただき、ご意見をお送りください。

⇒BBChubu過去号はこちら

活動紹介(生物工学会誌『Branch Spirit』掲載記事) ⇒過去の掲載記事一覧はこちら(2009年以降)

これまでの活動 リンク

►支部活動Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 10 9月 2008

第60回大会トピックス…大会実行委員会…( 325 )

特集「循環型社会を支えるラクテートインダストリーの新たな研究潮流」

特集によせて…酒井 謙二・谷口 正之…( 333 )

乳酸発酵微生物研究の現状と好熱菌/耐熱菌の利用…酒井 謙二…( 334 )

廃乳酸菌を栄養源として利用した乳酸発酵…平田 誠…( 337 )

Rhizopus oryzaeを用いたl-乳酸の工業生産…谷口 正明・三浦 重信…( 340 )

ポリ乳酸の特性と物性改良…山根 秀樹…( 343 )

ポリ乳酸の多孔質化・複合化による機能性材料の開発…田中 孝明・谷口 正之…( 346 )

ポリ乳酸の分解特性とケミカルリサイクル…西田 治男…( 349 )

バイオミディア

シアン非感受性呼吸系と発酵の関わり…服部 貴澄…( 352 )

DHA,EPAは何から採る?…折笠 善丈…( 353 )

土壌微生物の多様性の意義と多様性を生み出す場の重要性…豊田 剛己…( 354 )

ジアシルグリセロルキナーゼ…白井 康仁…( 355 )

メタン酸化の新たな知見 -きわめて低いpHでメタンを資化する微生物-…折田 和泉…( 356 )

キャリアパス「生物工学研究者の進む道」

研究人生-そのデモーニッシュなる旅…兼松 秀行…( 357 )

「運・鈍・根」プラス「感」…元村有希子…( 359 )

「見せる」だけじゃない ~研究する動物園~…尾形 光昭…( 361 )

国際機関で働く…齋藤 健…( 363 )

プロジェクト・バイオ

甲州きいろ香にみるワインの個性化醸造法…小林 弘憲・富永 敬俊…( 366 )

大学発!美味しいバイオ

産業クラスターで成功した「とうふくん」…田中 一郎・貴戸 武司…( 368 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 370 )

Branch Spirit

東日本支部:東日本支部の研究拠点~研究機関紹介( 3 )

花王株式会社 生物科学研究所…奥田 光美…( 371 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 373 )

スピーカーズ・コーナー

理科支援員等配置事業の特別講師に登録して…坂井 美穂…( 374 )

バイオインフォメーション…( 376 )

本部だより…( 378 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 09 9月 2008

会議日時

平成19年3月27日(火)12:00-13:00

場所

東京農業大学世田谷キャンパス1号館104号室

議題

マルチメディア教材作成状況

2006年問題への対応

教育関連予算について文部科学広報のコピーを配布した.

次期2007-2008年度委員について

その他

►戻る

学会について

Published by 学会事務局 on 09 9月 2008

会議日時

平成18年9月13日(水)12:00-14:00

場所

大阪大学豊中キャンパス 年次大会会議室6 (A303教室)

議題

マルチメディア教材:バイオ関連の英語教材について:英語教材のデモストレーション

2006年問題について

新制度(教授.准教授,助教)への対応状況について

►戻る

学会について

Published by 学会事務局 on 09 9月 2008

生物工学会教育委員会に於いて,少しは討議戴きたい議題を箇条書きにしました.教育委員会として今後討議する必要のある課題が,漏れているなど多々あると思いますので,是非ご提案下さい.その後生物工学会教育委員会(筑波での会議)に諮り,全体の進め方から討議し,優先順位を決めて,個別課題に入って行きたいと考えます.問題が多岐にわたりますので,全部を詳しく検討することは到底無理であり,その一部でもこの2年間の委員会活動として提言できればと思っております.

生物工学会教育委員会の担当領域の定義:生物工学教育全般に関する分野を担当する.但しJABEEについてはJABEE委員会が担当するため,対象外とする.

討議内容予定

*生物工学教育における教育内容

*印に関しては実行委員の方から説明.

►戻る

学会について

Published by 学会事務局 on 09 9月 2008

和文誌編集委員会は、日本生物工学会が発行する和文学術誌『生物工学会誌 』の編集を担当しています。

生物工学会誌 編集委員 (2025.6~2027.5) 委員長 松田 史生 副委員長 山口 哲志 委員 青木 航 秋田 紘長 石井 友理 岩井 良輔 梅野 太輔 岡野 憲司 小埜 栄一郎 河原 正浩 岸野 重信 倉橋 敦 五味 恵子 西八條 正克 林 勇樹 原 良太郎 平沢 敬 堀江 暁 森 英樹 森 裕太郎 矢田 美恵子

森脇 真希 上村 直史 景山 達斗 片岡 尚也 上地 敬子 菊川 寛史 清家 泰介 橋本 講司 樋口 裕次郎 徳岡 昌文

支部編集委員 (2025.6~2027.5) 佐藤 康史 古屋 俊樹 中村 浩平 三浦 夏子 廣田 隆一 仲山 英樹 前田 憲成

►生物工学会誌Topへ

学会について

Published by 学会事務局 on 09 9月 2008

英文誌編集委員会は、日本生物工学会が発行する英文学術誌Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) の編集を担当しています。

英文誌編集委員 (2025.6~2027.5) 委員長 井藤 彰 (名古屋大学) 副委員長 田島 誉久 (広島大学) 委員 池田 丈 (広島大学) 岡 拓二 (崇城大学) 金井 宗良 (酒類総合研究所) 加藤 竜司 (名古屋大学) 高妻 篤史 (東洋大学) 小島 伸彦 (横浜市立大学) 迫野 昌文 (富山大学) 關 光 (大阪大学) 相馬 悠希 (産業技術総合研究所) 田代 陽介 (静岡大学) 田中 祐圭 (東京科学大学) 戸谷 吉博 (大阪大学) 中島 一紀 (北海道大学) 根本 理子 (岡山大学) 松本 謙一郎 (北海道大学) 丸山 千登勢 (福井県立大学) 山崎 思乃 (関西大学) 山田 亮祐 (大阪公立大学) 山野-足立 範子 (大阪大学) Virendra Bisaria Lars Blank Jo-Shu Chang Howard Chase I-Ming Chu Wei-Shou Hu Sang Yup Lee Watanalai Panbangred Chit Laa Poh Andreas Schmid Francesco Secundo Oskar Zelder Chong Zhang Jian Jiang Zhong

学会について

Published by 学会事務局 on 09 9月 2008

日本生物工学会JABEE特別部会は、生物工学技術者教育の向上をめざしてさまざまな活動をしています。⇒JABEE – 日本生物工学会の取り組み(設立から2006年まで)

部会長 東 雅之 顧問 清水 和幸 原島 俊 部会委員 浅野 泰久 大島 敏久 大城 隆 大政 健史 川瀬 雅也 小長谷 幸史 杉森 大助 滝口 昇 滝澤 昇 武内 章 東田 英毅 富田 因則 中山 亨 西野 智彦 水野 貴之

学会について

Published by 学会事務局 on 09 9月 2008

委員 (2025.6~2027.5) 委員長 小西 正朗(北見工業大学) 委員 東 雅之(大阪公立大学) 石井 正治(東京大学) 魚住 信之(東北大学) 大槻 隆司(山梨大学) 岡本 賢治(鳥取大学) 金山 直樹(岡山大学) 蟹江 慧(近畿大学) 川瀬 雅也(長浜バイオ大学) 駒 大輔(大阪産業技術研究所) 笹野 佑(崇城大学) 杉森 大助(福島大学) 多賀 直彦(東海大学) 遠山 忠(山梨大学) 中村 彰宏(三和酒類) 長森 英二(大阪工業大学) 西野 智彦(東京工科大学) 森 英樹(大阪公立大学) 吉野 知子(東京農工大学) 仁宮 一章(金沢大学) 二又 裕之(静岡大学)

基礎教育奨励項目について 生物工学教育委員会ワーキンググループが今後の生物工学教育における基礎教育の目安とすべき教育内容について策定したリストです。基礎教育奨励項目 (2025年改訂) アーカイブ 基礎教育奨励項目アンケート結果報告 (生物工学会誌 第94巻 第12号掲載)基礎教育奨励項目の見直し作業について:結果報告 基礎教育奨励項目の改訂について

《日本生物工学会創立90周年記念出版》

生物工学教育委員会では、創立90周年を記念し、バイオテクノロジー(生物工学)の限りない面白さを、これから21世紀を担う若い方がたにぜひとも伝えたいという、熱い思いから『ひらく、ひらく、「バイオの世界」』を企画しました。⇒詳しくはこちら

「バイオ実験を安全に行うために」

本書では、バイオ実験を安全に行うためには具体的にどのような点に注意すればよいのかについて丁寧に解説し、また、わかりやすく注意を喚起するために実際の事故例も多数掲載しています。経験の少ない学生にも要点がわかりやすいよう、実験を行う人の目線で説明するよう心がけました。⇒詳しくはこちら

生物工学教育委員会の目的 高等教育組織の改革充実は文部科学行政の主要課題に位置づけられており、組織と内容の改革は今後も続くことが予想される。こうした流れの中で、バイオテクノロジーを含む生命科学は情報工学と共に重点研究分野とされている。これを受けて生物工学分野の教育研究組織の数は急速な増加を辿ったが、その教育体系は十分に調っているとはいいがたい。そこで、この学術分野の中心学会である日本生物工学会の基に、会員の情報交換により、生物工学の教育の理念、教育目標を定め、生物工学分野の人材育成のためのカリキュラムのあり方を検討し、それを支えるべき教育組織、教育設備についても積極的に提言し、幅広く生物工学教育に関する課題を検討することを本委員会の目的とする。

生物工学教育委員会の歩み 生物工学教育委員会は当初生物工学会の生物工学教育部会として1992年度に発足し、その後本部組織に組み入れられるとともに生物工学教育委員会となり今日に至っている。初代の部会長は大阪大学の室岡義勝教授で、生物工学教育全般についての意見交換の場として位置づけられた。15年ほど前は生物工学教育を行う学科が急増した時期でもあり、大学、高専での生物工学教育のカリキュラムの調査が行われ、1993年には「工学系生物教育への期待:年間卒業生3000人のポテンシャル」のタイトルでパネルディスカッションが行われ、1996年には「大学等における工学系生物工学教育に関する調査報告書(PDF) 」としてまとめられた。また1992年生物工学実験書(PDF) が生物工学教育部会の企画により出版され、2002年には生物工学会創立70周年を記念して装いも新たに生物工学実験書改訂版(PDF) が出版された。その後生物工学教育の充実はJABEEを通じて行うことが必要であると考えられるようになり、九州工業大学の清水和幸教授が委員長となり、生物工学分野のJABEE教育内容が論議された。2001年には「パネルディスカション:世界をリードする生物工学教育とは(資料1(PDF) 、資料2(PDF) )」が生物工学会年次大会シンポジウムで行なわれた。またその時期には再度生物工学教育に関するアンケートが実施され、「大学等における生物工学教育に関するアンケート調査結果I(PDF) 」として報告された。その後2003年10月には北九州国際会議場で、生物工学教育委員会主催のJABEE研修会が開催され、こういった努力もあり、日本生物工学会が生物工学分野のJABEE認定機関として、幹事学会として参加することになった。2005年にはJABEE教育に一応の目処がついたと考えられ、またJABEEの認定部分はJABEE委員会としてすでに本部直属の組織として発足していることもあり、生物工学教育委員会は本来の目的である生物工学教育全般を取り扱う組織として活動することとなった。そこで委員長を信州大学の関口順一教授に代わり今日に至っている。また2005年の年次大会の折りに、JABEE委員会と共催で「JABEEと生物工学教育の現状と将来展望(PDF) 」と題するシンポジウムを開催した。

生物工学会誌88巻11月号掲載

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

学会について

Published by 学会事務局 on 09 9月 2008

アジア諸国諸学会との学術交流 The Korean Society for Biotechnology and Bioengineering (KSBB) ⇒KSBB大会派遣者・参加報告 Thai Society for Biotechnology (TSB) ⇒TSB大会派遣者・参加報告 Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan (BEST) ⇒BEST大会派遣者・参加報告 Philippine Society for Microbiology, Inc. (PSM) Indonesian Society for Microbiology (ISM) および Indonesian Biotechnology Consortium (IBC) ⇒ISM大会派遣者・参加報告 ⇒IBC主催イベントへの参加者 生物工学アジア若手賞 平成16年度(2004年度)より、日本生物工学会は、バイオテクノロジー分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者を顕彰することを目的として、生物工学アジア若手賞を創設し、毎年1名に授与しています。

⇒生物工学アジア若手賞の推薦要領および過去の受賞者一覧はこちら

生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva賞) 生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)は、創立90周年を記念して2012年に創設されました。本賞は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されるもので、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である微生物に関連するバイオテクノロジーの分野 で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

⇒生物工学アジア若手研究奨励賞の推薦要領および過去の受賞者一覧はこちら

国際交流まとめ(生物工学会誌掲載記事PDF) |2024 |2023 |2022 |2021 |2020 |2019 |2018 |2017 |2016 |2015 |2014 |2013 |2012 |

学会について

Published by 学会事務局 on 08 9月 2008

支部名

連絡先・役員名

所属地区

北日本 五味 勝也 東北大学大学院農学研究科

北海道

東日本 養王田 正文 東京農工大学大学院工学研究院

茨城

中部 本多 裕之 名古屋大学大学院工学研究科

長野

関西 福崎 英一郎 大阪大学大学院工学研究科

滋賀

西日本 稲垣 賢二 岡山大学大学院自然科学研究科

岡山

九 州 赤松 隆 祟城大学大学院生物生命学部

福岡

学会について

Published by 学会事務局 on 08 9月 2008

特集「抗体医薬を支える動物細胞培養技術 -生物工学が主導するこれからの医薬開発」

バイオミディア

「デンプン」はどれも同じ?…奥田 将生…( 396 )

酵母の中性脂肪問題…井沢 真吾…( 397 )

バイオフィルムは敵か味方か…渡辺 昌規…( 398 )

脳の複雑さを作る多様化分子…亀山 俊樹…( 399 )

バイオ医薬品生産を“シミュレーション”で向上?!…渋谷 啓介…( 400 )

キャリアパス「生物工学研究者の進む道」

夢(ゆめ)と現(うつつ)のハザマ…福井 作蔵…( 401 )

偉大な研究者,そして教育者と接して…黒田 章夫…( 403 )

アメリカ博士留学という選択…前田 宏…( 405 )

波に乗るのか,流されるのか…工藤 季之…( 406 )

海外だより

BIO2008 San Diegoレポート-合言葉は,Heal-Fuel-Feed-The World-…室岡 義勝…( 407 )

大学発!美味しいバイオ

科学を用いた美味しさの追求「神戸大学ビーフ」…大山 憲二・万年 英之…( 410 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 412 )

Branch Spirit

西日本支部( 1 )大学の地域貢献と広島大学における取り組み…滝口 昇…( 414 )

西日本支部( 2 )清心女子高等学校 生物部の歩み…秋山 繁治・田中 福人…( 415 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 418 )

バイオインフォメーション…( 419 )

支部だより…( 423 )

事務局より…( 424 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by サイト管理者 on 20 8月 2008

[contact-form 2 "moto宛フォーム"]

アンケート

Published by サイト管理者 on 20 8月 2008

[contact-form 1 "nagano宛フォーム"]

アンケート

Published by 学会事務局 on 05 8月 2008

パーツ

Published by 学会事務局 on 05 8月 2008

パーツ

Published by 若手会 on 01 8月 2008

若手会の歴史は 1965年頃にさかのぼり、・ 若手会夏のセミナー

若手会夏のセミナー

交流会

バイオテクノロジーフォーラム(btf)

日本の生物に関連する工学技術を高めていくためには、

►若手会Topへ

若手会

Published by 支部:九州 on 01 8月 2008

主催:日本生物工学会九州支部

日時 2008年8月6日(水)13:00-17:00 場所 九州大学箱崎キャンパス農学部5号館117号室(福岡市東区箱崎6-10-1) プログラム 1.バイオの力でものづくり:機能性食品・素材の開発 (13:00-13:40)園元 謙二

2.食と健康:鹿児島の食品の健康維持機能を探る (13:40-14:20)藤井 信

3.腸内細菌と健康 (14:20-15:00)中山 二郎

― 休 憩 ―

4.プロバイオティクスとメタボリックシンドローム (15:20-16:00)佐藤 匡央

5.風土病と戦う:食の機能でがん予防に挑戦 (16:00-16:40)水光 正仁

6.質問コーナー (16:40-17:00)

参加費 無料 問合せ先 〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1九州大学大学院農学研究院

►九州支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 01 8月 2008

もともと「バイオミディア」は、生物工学における最新の話題を、非専門領域の方にも理解できるように、できるかぎり平易な文章で紹介することを目指しており、最新であると同時に、時が経っても価値が衰えず、むしろ一層輝きを放つであろう事柄が数多く紹介されてきました。そのような 記事を、本書では選りすぐって紹介しています。

さらに単行本として編集するにあたり、見開き2ページに1タイトルを収め、分野別に配列し直しましたので、どこからもでも興味のおもむくままに気軽に読み始めることができるようなってい ます。また、初学者の助けとなるように重要なキーワードには用語解説をつけましたので、いっそ う読みやすくなりました。学部や大学院修士課程の講義で副読本としても活用されることを願って おります。

和文誌編集委員会

発行年月日:2008/3/12

事務局に購入申込みされる場合(E-mail にてお申込ください)

ご注文方法: 事務局にメール(件名:「未来をつくるバイオ」購入申込み)で下記をお知らせ下さい。

・購入者氏名

・購入冊数

・発送先ご住所

・支払方法(クレジットカード払いまたは銀行振込のどちらかをご指定下さい)

※銀行振込の場合は送金手数料のご負担をお願い申し上げます。

連絡先

目次 (新規ウィンドウ)非会員の方はこちら (学進出版へのリンク)

►その他の出版物Topへ

その他の出版物

Published by 学会事務局 on 31 7月 2008

このような生物工学分野の発展を支えてきた日本生物工学会は現在、創立80有余年を迎え、カバーする分野も大きな広がりを見せ、当初の醸造学・発酵学を基礎とした醸造製品生産工学体系から、今や、微生物から動植物、醸造飲料・食品から医薬品・生体医用材料、遺伝学から生物化学工学まで、対象生物、対象製品、方法論に関する幅広い展開と広大な対象分野での貢献をなしてきています。

バイオテクノロジー発展の歴史をたどっていくと、応用微生物学と発酵工学がその根幹にあることがわかります。戦後の好気攪拌培養による抗生物質生産プロセスの開発に始まり、有機酸、抗生物質の大量生産が行われ、このころさかんに研究された技術である代謝制御発酵技術はおおいに発酵工業の発展に貢献しました。その後の大きな流れ、遺伝子操作、分子生物学、細胞工学、組織培養といったいわゆるニューバイオテクノロジーの時代を経て、ヒトゲノムが完全に解読された現在では、ゲノム・ポストゲノム時代を迎えています。この時代に、生物工学がカバーしており、またカバーすることが期待されている分野は多岐にわたっています。

したがって、一会員にとっては同じ生物工学でありながら分野が異なると必ずしもその分野の事項に関して精通していないという悩みがありました。そこで、80周年を契機に日本生物工学会は、学会がカバーする分野に関するハンドブックを編纂することになりました。

編集にあたっての基本方針は以下のとおりです。

生物工学会がカバーする各分野について、生物工学会の特徴を生かしたかたちで記述する総合的なハンドブックにすること。 本書は、生物工学のいずれかの分野を専門とする大学院生から実務者までが、生物工学の別の分野(非専門分野)の知識を修得できる実用書を目指すこと。 便覧、データ集を意図していないので、あくまで基本なところを記述し、記述内容面からも長年の使用に堪えられるようにすること。 このような編集方針のもと、多くの執筆者の方々の協力を得て、本ハンドブックは編纂されました。本書が、生物工学会の会員の皆様や生物工学に携わる大学院生、技術者、研究者の方々のお役に立てればと思っております。

2005年4月

大型本:851ページ

詳細目次・申込先 コロナ社

►その他の出版物Topへ

その他の出版物

Published by 若手会 on 31 7月 2008

生物工学若手研究者の会では、自由な交流の場を提供することを目的とし、電子メールを利用したフォーラムを開催しております。このフォーラムは、投稿された電子メールが参加者全員に転送されるシステムになっており、様々な質疑応答、意見交換を行うことが可能となっております。

運営方針

自由な発言の場を提供し、生物工学に興味のある方の間の交流を盛んにすること

運営主体

1965年頃に大阪大学の若手研究者を中心にして発足した、 応用生物工学、遺伝子工学、生物化学工学等の生物工学に 関連する各分野に所属する全国の若手教官、研究者、 学生の相互交流を目的とした団体、「生物工学若手研究者の集い」の有志で構成されるバイオテクノロジーフォーラム運営委員。

参加資格

インターネットを通じた電子メールの送受信が可能である方

参加費用

無料

申込方法

request@iijnet.or.jp 宛にメールの内容 (subjectではない) として、

subscribe btf

と半角で記入したメールをお送り下さい。自動的に登録されます。

質問などの投稿先

e-mail: btf@iijnet.or.jp

お問い合わせ先

e-mail: btf-adm@bio.eng.osaka-u.ac.jp

btf 管理者 大阪大学大学院 薬学研究科

►若手会Topへ

若手会

Published by 学会事務局 on 31 7月 2008

退会される場合は下記項目を明記の上、E-mail、またはFAXでご連絡ください。

氏名(フルネーム)

会員種別・会員番号

理由(卒業・転勤・分野変更のためなど)

なお、未納会費があれば納入してください。

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。 「退会届」 としてください。

【連絡先 】

会員サービス

Published by 学会事務局 on 31 7月 2008

Journal of Bioscience and Bioengineeringオンライン版への無料アクセス

会員はScienceDirect経由でJournal of Bioscience and Bioengineeringオンライン版に無料でアクセスできます。

会員全員に学会誌生物工学会誌および大会プログラムが無料で送付されます。

Journal of Bioscience and Bioengineering 会員価格での購読

会員は会員価格にてJournal of Bioscience and Bioengineering の冊子体を購読することができます。

年間会員購読費(1月号から12月号まで)5000円

年次大会での発表

年次大会で1演題の発表ができます。

学会刊行物 会員価格での購入

学会の刊行物を会員価格で購入することができます。

学会からのニュースをメールで受信

希望者は学会からのニュースをメールで受け取ることができます。

団体・賛助会員の特典

団体・賛助会員には和文誌と英文誌(各年12冊ずつ)冊子体が無料で送られます。

賛助会員は年次大会に一名招待いたします。また日本生物工学会では当サイトのリンクページにて賛助会員リストを公開しております。

学会事業は会員の皆様の会費を重要な財源として運営されております。今後とも学会活動にご支援とご協力をお願い申し上げます。

入会案内

Published by 若手会 on 31 7月 2008

昔々学部生の頃、ちょうど卒論前の2月に徹夜で実験していて、メスピペットを安全ピペッターのゴム球に押し込む際に破損し、左手の指先を切って4針ほど縫うけがをしました。ピペットの出来るだけ端の方をしっかりと3本の指で持って、無理に押し込まないという基本を守らなかったために大変な目に遭いました。^^;)卒論、修論の季節に事故の話をよく聞きます。みなさん、忙しいときほど気をつけましょう。 私も昔、これで手を切り病院に行ったことがあります。卒論提出前で心理的にあせっていた事もありますが、石鹸液を塗るという方法をその当時知りませんでした。注射針で指を貫通した事もあり、この時も少しあせっていたような記憶があります。 「3本の指で持って」のフォローです。例えば、新版続実験を安全に行うために(化学同人編集部編、化学同人) の8ページには、ガラス管を5本指で握っている挿し絵が載っていますが、私たちは、阪大基礎工学部の圓尾(まるお)先生の報告を参考にして、「ゴム栓(安全ピペッター) にガラス管(ピペット) を挿入する場合、ゴム栓から2cm以内を親指、人差し指、中指の3指で持って挿入する(小指、薬指は使ってはならない)。3指で入らない場合、それは入れてはいけない組合せであることを意味し、ゴム栓の穴を開け直さなければならない。」と指導しています。 廃ガラス入れに割れたビンを入れようとして、落ちた衝撃でガラスが飛び散らないように、そっと捨てようと手を入れたら、上向きになったガラスキャピラリが指にささりました。指の内部でガラスが砕け、手術して摘出してもらった事もあります。小型のレントゲンで見ながらの手術でした。傷口を縫う前に(開いた状態で!)、摘出が終わったかどうかを確かめるため、歩いて別のレントゲン室に行きました。ささった時はにぶい痛みで、手術中も局部麻酔で痛みはありませんでしたが、麻酔が切れた後の痛みは、これまで経験したことのないひどいもので、いただいた鎮痛剤をあわてて飲みました。 合成サンプルをパスツールピペットで小さなナスフラスコに移しているとき、誤って手に刺してしまいました。もちろんのこと手の中でパスツールは折れてしまいました。十分傷口は洗ってガラス片は出したつもりなのですが、残っていたらしく、後日化膿して腫れ上がって来たため、手術で取り除きました。 御同輩がいらっしゃったとは驚きました。実は、さっきは一部話を省略しました。私も手術したのは傷口が直った後です。幸い私の場合、化膿はしませんでしたが、しこりが指からとれず、しこりをさわると少し痛いので、ガラスが残っていると思い大学病院に行ったのです。医者は最初、ガラスはレントゲンに写らないと言っていましたが、何故か写ってくれ、2方向からの撮影で、位置を確定できました。私の場合、日帰りで済んだのは不幸中の幸いだったようですね。 僕の場合は手術で取り出したガラス破片が何と、大小取り混ぜて18個もありました。いかに傷口内で粉々に割れていたか判ります。もっと驚いたのは、入院から数年後、手術したところから、医者が取り残した(って、なんちゅう医者や・・・) 破片が自分から皮膚を突き破って出てきたことです。人間には自然に体内の異物を外に出すという機構が備わっているという話しをマンガ(ブラックジャックだったと思う) で読んだことがそのまま実践されたので、「人間ってすごいなあ・・・」と感銘してしまいました。 ネジ口試験管のネジを閉めすぎてガラスが割れる事はたまにありますが、どのくらいの力以上だと怪我をするか学習したせいか、最近、怪我はありません。もう一歩進んで、どの位以上の力で割れるのか、学習できるといいのですが、焦り気味の時は、手に力が入り過ぎるようでリ。力の入れ加減は、ガスクロのカラムをスパナで締め付ける時にも言えます。ネジを手で締め付けるタイプのものは力の入れすぎは少ないかも知れません。しかし初心者には、ガラスに力がかかる作業をする時は、適当な手袋を着けるように指導すべきでしょう。 培養用の2リッターの三角フラスコを洗っているときに、口が欠けているのに気づかず、その部分を握ったため、握りつぶしてしまい、左手の親指を12針縫う怪我をしました。丁度春の年会の前の日で、包帯ぐるぐる巻きの手で発表をしたことを覚えてます。植菌時に綿栓を火炎であぶるため、どうしても肉厚のフラスコはひびが入ることがあるのを忘れていたための怪我でした。 メジウム瓶にアガロースを入れて電子レンジで溶かし、早く冷やそうとしてフタを閉じて水をかけたところ、割れてガラスの破片がまぶたに刺さりました。 割れた試験管を試験管立てに立てたままにしていたら、他の試験管を取ろうとした時に指をザックリ切って2針縫いました。割れたガラス器具は直ちに処分しましょう。 ある先輩は、1Lのビーカーを鷲掴みにしたところ割れ、指の神経を切り、リハビリに1年近くかかったそうです。500mL以上のビーカーは両手で持ちましょう。 ►第4回電子討論会「研究における事故」トップへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 31 7月 2008

関連リンク

Published by 学会事務局 on 31 7月 2008

関連リンク

Published by 若手会 on 30 7月 2008

人間は他の動物と同様に、基本的には痛い目にあわないと学習しない動物です。しかし、動物とは異なり、人が痛い目に会ったのを見聞きしても学習することができます。皆さんは安全に実験を行うために色々な工夫をされていることと思いますが、研究をより安全に行い、安全な研究を指導するためには、事故の事例をより多く知ることも大切だと思います。

►若手会Topへ

若手会

Published by 若手会 on 30 7月 2008

夏のセミナー 2006

平成 18年度若手会の夏のセミナーは,6/23(金),6/24(土)にかけて,

<講演内容>

artificial intelligence(人工知能)の設計図と

南大東島と共に~ラム酒に愛を込めた起業奮闘記

研究領域を変える?変えない?

微生物によるものつくり-日本の強み、応用微生物学-

科学研究費補助金制度と生物工学研究における活用

総会・交流会 2006

平成18年度の若手会総会・交流会が,

►若手会Topへ

若手会

Published by 若手会 on 30 7月 2008

令和5年-7年度(2023年9月現在) 会長 蟹江 慧(近畿大・工) 副会長 曽宮 正晴(大阪大・産研) 会計 三浦 夏子(大阪公立大・農) ホームページ・フォーラム 橋本 講司(東京大・総文) 監事 青木 航(大阪大・工) 産学連携担当委員 谷口 百優(島津製作所)

►若手会Topへ

若手会

Published by 若手会 on 30 7月 2008

H20年度 夏のセミナー 会告 2008年6月6日(金)~8日(日) in 愛知

プログラム

6日(金曜日) 12:00 第1部 受付開始 14:00 ソフトボール大会 まずは、汗を流して、お互いを知りましょう! 18:00 お風呂(大浴場) 温泉があります! 19:00 夕食 全国の様々な研究室で生物工学が研究されています。 7日(土曜日) 9:00 第2部 受付開始 10:00 ベーシック 2日目からいらっしゃる皆様も、是非ご参加ください! C’s Career Research 代表講演要旨 良い研究者になるためだけでなく、人と共同して仕事をするためには、コミニュケーションの奥義を知っておくととてもためになります。

全国の大きな企業の社員(管理者から新人まで)に、コミニュケーションスキルを心理学の観点から指導していらっしゃる吉田先生をお招きしています。

・どうすると人と良いコラボレーションができるのか?

ということを、理論的に教えてくださいます。

理系は話がわかりづらい。

12:00 昼食第2部 受付終了 (12:50) 13:00 全大会:若手会歴代の先生のご講演 若手会って、何だろう?

今回は、これまで生物工学会の若手会を牽引し、引っ張ってくださることで、生物工学会に活気を与えて下さった先生方をお招きし、その熱い胸の内をお聞きするチャンスを企画しました。

誰もが、日本の生物工学を盛り立てる人材になる可能性があります!

大政健史先生講演要旨 若手会を強力に牽引して下さっている大先生です。 花井泰三先生講演要旨 第二の若手世代のエネルギッシュな先生です。次の若手に必要な心意気を話して下さいます。 大槻隆司先生講演要旨 若手会に熱き想いを注いで下さる武勇伝の多き先生です。若手会のすばらしさを話してくださいます。 15:00 特別講演会:企業・大学・研究所でご活躍の先生方のご講演 若手会の一つの大きな目標は、大先輩のお仕事を通じて、最新の世の中を知ることがあります。

通常の学会や、セミナーでは

夜には、先生方とお酒を交えていろいろお話することもできます。

播磨武先生(ファイザーー製薬株式会社/現・東和薬品工業)講演要旨 製薬企業において、生物を用いた生産現場をすべてをご存知の先生です。

製薬会社に行きたい。

畠賢一郎先生講演要旨 日本で初めての再生医療製品(人工皮膚)を世の中に送り出し、日本で唯一上場した超優良再生医療企業を牽引する先生です。

元々は臨床のお医者様であられながら、再生皮膚研究の黎明期から、ご活躍され、現在では、再生医療の分野を強力に引っ張るキーパーソンのお一人です。

再生医療に興味を持っている。

加賀孝之先生講演要旨 グループ売上高 1512億円(2007年)を誇る、日本の一大食品関連企業「ミツカン」中央研究所の所長を務められる先生です。

食品企業の中でも、生物工学の礎である「発酵」を中心とした、高度な研究技術のある先進的企業の中で、研究を牽引されているリーダーです。

食品に関連した仕事をしたい。

18:00 お風呂(大浴場) 温泉があります! 19:00 夕食・親睦会 特別講演の先生方、各大学の先生方と共に、フランクな雰囲気で交流を深めましょう!

若手研究者の皆様、人のリンクができる場所です!

そして、生物工学と言えば「良いお酒」が集まる場所です!

ご期待ください。

8日(日曜日) 9:00 討論会:若手研究者のキャリアパス 生物工学における学生の進路 生物工学の研究の先には、どんな職業が待っているのだろう?

荏原充宏先生講演要旨 理工学研究科から医学と工学との境界のバイオマテリアル開発でご活躍され、現在では病院で研究を進められている先生です。 水月ゆう子先生講演要旨 工学部の研究室での研究生活から一転、出版社、証券会社(バイオベンチャーへの出資)まで様々なお仕事を経験されている先生です。 長森英二先生講演要旨 大学のポスドクを経て、民間企業に移られ、若きリーダーとして自らの研究室を立ち上げられた先生です。 冨田秀太先生講演要旨 工学部から、国立の研究所、そして医学部へと移られ、臨床医の先生の中で、工学者として解析専門家として活躍されている先生です。 小川亜希子先生講演要旨 大学を出られた後、企業で製品開発に携わられ、その後再度アカデミックに戻られた女性研究者の先生です。 12:00 解散

若手会

Published by 学会事務局 on 30 7月 2008

Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB)のオンラインジャーナルの閲覧方法が2009年1月から変わりました。

本会の個人会員(正会員と学生会員及び、海外会員)は前身誌Journal of fermentation technologyとJournal of fermentation and bioengineeringを含めVol. 64 no.1 (1986)以降のJBBを無料で閲覧することができます。⇒会員のフリーアクセス権の取得方法についてはこちら

非会員につきましては、所属機関とScienceDirect との契約内容により異なります。

Vol. 107 no.1 (2009) 以降の号に掲載される論文の公開サービスを停止いたします。

過去号に掲載された論文をPDF (画像)ファイルにて閲覧することができます。生物工学会員は年間登録料(2,100円)のみで、従量制料金は不要です。 非会員の方には、以下のようなご利用方法があります。

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 29 7月 2008

目的 生物工学に関する学理及びその応用の研究についての発表および連絡、知識の交換、情報の提供などを行う場となることにより、生物工学に関する研究の進歩普及を図り、もってわが国の学術の発展に寄与することを目的とする。(日本生物工学会定款3条)

学問領域 発酵工学 微生物を対象とした有用物質の生産、食品工業等への応用的研究と基礎学理 生物化学工学 培養法の確立、培養装置の開発・設計、発酵プロセスの制御、生産物回収のプロセス等生産プロセスを対象とした化学工学的研究 生体情報工学 生物における情報の処理機構を解明し人工手段で実現し、活用する工学 環境工学 地球環境、人間環境にかかわる諸問題の工学的改善 酵素工学 酵素の改良、人工酵素の作成および酵素を利用した化学反応系とセンサーの構築 動植物細胞工学 動物細胞、植物組織・細胞による物質生産の基礎と応用 生体医用工学 工学的手法の医学領域への応用による診断、治療などに必要な医療システムの開発研究

沿革 大正12年 (1923) 大阪醸造学会を設立、『醸造學雜誌』を年12回刊行 昭和19年 (1944) 会誌名を『醱酵工學雜誌』と改称 (Vol.22) 昭和24年 (1949) 毎年秋に年次大会を開催 昭和27年 (1952) 大阪醸造学会30周年記念『醱酵工業の展望』を刊行 昭和37年 (1962) 日本醱酵工学会と改称 (Vol.40) 昭和46年 (1971) 日本醱酵工学会を社団法人化 昭和47年 (1972) 第4回国際発酵会議を主催 昭和48年 (1973) 『醱酵工學雜誌(Journal of Fermentation Technology)』を年6回英文で発行 (Vol.51) 昭和52年 (1977) 『醱酵工學雜誌』を『醱酵工学会誌』と改称 昭和57年 (1982) 創立60周年記念 平成元年 (1989) 英文誌を月刊誌に改め、名称を『Journal of Fermentation and Bioengineering』と改称 (Vol.67より、年2巻、12冊) 平成4年 (1992) 創立70周年記念 平成5年 (1993) 『醱酵工学会誌』を『生物工学会誌』と改称 (Vol.71) 平成10年 (1998) 和文誌を月刊誌に改め年12回刊行 (Vol.76) 平成11年 (1999) 英文誌名称を『Journal of Bioscience and Bioengineering』と改称 (Vol.87) 平成14年 (2002) 創立80周年記念 平成15年 (2003)

学会英文名をThe Society for Biotechnology, Japanに改称 平成16年 (2004) 吉田敏臣基金より生物工学アジア若手賞を創設 平成19年 (2007) 生物工学功績賞、生物工学功労賞、および生物工学論文賞に海外枠を設置 平成20年 (2008) 『生物工学ハンドブック』の中国語版出版 平成21年 (2009) 『Journal of Bioscience and Bioengineering』の冊子体配布に代えて、個人会員にはオンライン版へのアクセス権を付与 平成23年(2011) 日本生物工学会を公益社団法人化 平成24年(2012) 創立90周年記念 平成26年 (2014) 第1回SBJシンポジウム開催 令和2年 (2020) 新型コロナウイルス感染拡大により年次大会開催中止(授賞式・受賞講演・シンポジウムを Web 開催) 令和3年 (2021) 生物工学会誌の主要記事をJ-Stageで公開開始 令和4年 (2022) 創立100周年記念

学会について

Published by 支部:関西 on 28 7月 2008

日時

2008(平成20)年7月25日(金)13:00~17:30

場所

キリンビール(株)神戸工場(神戸市北区赤松台2-1-1) Tel: 078-986-8001

講演

13:00~14:50「食品素材開発のための澱粉エンジニアリング」 ビール酵母の微妙な形質の差を遺伝学する 」

見学

キリンビール神戸工場 15:00~15:50

懇親会

キリンビール神戸工場 16:00~17:30

参加費

1,000円 (学生無料)

懇親会会費

2,000円 (学生1,000円)

定員

70名(定員になりしだい締め切ります)

申込み方法

氏名,連絡先,TEL,懇親会の出欠を明記の上, 下記宛にお申し込み下さい.

申込先

〒599-8531 大阪府堺市中区学園町1-1

交通

JR福知山線三田駅前から懇話会出席者専用の送迎

学会行事

Published by 支部:北日本 on 28 7月 2008

主催 日本生物工学会北日本支部共催 東北地域バイオインダストリー振興会議 (TOBIN)日時 平成19年7月19日(木)13:00 ~ 17:00場所 仙台市戦災復興記念館 4F 研修室 (仙台市青葉区大町2-12-1; TEL 022-263-6931)

プログラム

13:00 - 13:10

開会の辞

13:10 - 13:55

寒冷環境におけるザゼンソウの発熱制御システム

13:55 - 14:40

メタン発酵共生系内の微生物間相互作用

14:40 - 15:10

休憩

15:10 - 15:55

糸状菌の環境応答情報伝達系と創農薬の可能性

15:55 - 16:40

乳酸菌における呼吸代謝の意義―産業への利用から連鎖球菌の病原性の理解まで

16:40 - 16:45

閉会の辞

参加費 学会員 1,000円、非会員 2,000円、学生 無料

シンポジウム終了後17:30より懇親会を開催する予定です。

懇親会費(予定) 一般 4,000円、学生 3,000円

参加申し込み方法 平成19年7月9日(月)までに、はがき、FAXまたはE-mailにて、

問い合わせ先

⇒北日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:北日本 on 28 7月 2008

支部役員(2025-2026年度) 支部長 小西 正朗(北見工業大学) 副支部長 梅津 光央(東北大学) 支部幹事(庶務) 菊川 寛史(北海道大学) 支部幹事(会計) 邱 泰瑛(北見工業大学) 支部幹事(広報) 杉森 大助(福島大学) 支部幹事(編集) 佐藤 康史(旭川医科大学) 支部監事 山田 美和(岩手大学)、玉野 孝一(AIST)

支部長挨拶(2025年6月) このたび、秋田大学の尾高雅文先生の後任として北日本支部長を仰せつかりました北見工業大学の小西正朗です。北日本支部は、担当面積では国土の約4割を占める最大の支部であり、これまで広いエリア内で活動する会員が交流、連携できるように力を尽くしてきました。支部行事として、年2回のシンポジウムを企画しており、昨年度は、6月に秋田大学で12月に岩手大学でシンポジウムを開催し、活発な研究交流をすることができました。シンポジウムでは優れた学生の発表に対し優秀発表賞を授与する表彰事業も継続しております。これまでの北日本支部の活動を継承しつつ、産学の垣根を越えて、学生や若手研究者が研究者間の交流を持ち、研鑽を積めるような機会を創出することで支部活動の活性化に尽力したいと考えております。皆様のご支援とご協力を宜しくお願い申し上げます。

北日本支部学生精励賞 日本生物工学会北日本支部は2017(平成29)年度より、生物工学分野で博士後期課程をめざして秀でた研究を行っている大学院生を対象に『北日本支部学生精励賞』の授与を行っています。⇒受賞者一覧はこちら

活動紹介(生物工学会誌『Branch Spirit』掲載記事) ⇒過去の掲載記事一覧はこちら(2008年12月号以降)

これまでの活動 ►支部活動Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 28 7月 2008

研究の目的 システムバイオテクノロジー研究部会代表岡本 正宏

システムバイオテクノロジー研究部会は細胞や固体の高次機能をより広範に応用するための技術体系を創出することを目的として2008年に設立されました。生物をシステムとして捉え、その働きを理解するシステムバイオロジーに関する研究は以前から盛んに行われていますが、この理解を用いて産業応用など実用面における応用は未だ十分になされているとはいえません。産業への応用としては細胞をより定量的に扱いそれらがどのような状態にあるかを明確に定義する必要があります。そこで本研究会では、産業応用に資する技術体系を構築することを念頭に細胞の状態を定義してそれらを定量的に扱うための技術体系を確立することをめざします。ご参加をお待ちしております。

構成員 委員長 岡本 正宏(九大院・農) 幹事長 袴田 和巳(阪大院・基礎工) 委員 三宅 淳(阪大院・基礎工) 竹山 春子(早稲田大・先進理工) 青柳 秀紀(筑波大院・生命環境科学) 藤田 聡史(産業技術総合研究所) 民谷 栄一(阪大院・工) 木野 邦器(早稲田大・理工) 徳元 康人(慶応) 木原 隆典(阪大院・基礎工) 大竹 久夫(阪大院・工) 高木 昌宏(北陸先端大・バイオサイエンス) 三宅 正人(産業技術総合研究所) 長崎(大貫)玲子(産業技術総合研究所) 本多 裕之(名大院・工) 横山 憲二(産業技術総合研究所) 中村 史(産業技術総合研究所) 秀野 晃大(愛媛大) 長棟 輝行(東大院・工) 清水 浩(阪大院・工) 村上 裕二(広島院・先端物質科学) 花井 泰三(九大院・農) 紀ノ岡正博(阪大院・工) 仁宮 一章(金沢大・環日本海域環境研究センター) (順不同)

活動報告 2008年 5月 設立 2008年 8月 第一回研究部会 2008年10月 ホームページ設置 2009年 9月 シンポジウム開催 第二回研究部会 2010年 3月 研究会開催(共催:AHTN)

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 28 7月 2008

2008年

►会長挨拶Topへ

学会について

Published by 学会事務局 on 08 2月 2008

過去の新着情報

Published by 支部:北日本 on 13 12月 2007

支部活動

Published by 支部:九州 on 10 12月 2007

主催行事 九州支部大会 長崎大学日時: 2007(平成19)年12月1日(土)9:30~17:00場所: 長崎大学総合教育研究棟 市民フォーラム「生命科学の進歩とバイオマス利用最前線」日時: 2007(平成19)年10月21日(土)場所: 九州工業大学200人講義室(2201番教室) 共催行事 高校生および市民のための科学講演会「食の機能とバイオテクノロジーに関する科学講演会 in 宮崎」 日時: 2007(平成19)年10月27日(土)場所: 宮崎県立劇場イベントホールおよび都城市総合文化ホール 第3回長崎大学薬学部地域薬剤師卒業後教育研修センター公開講演日時: 2007(平成19)年8月10日(木)会場: 長崎大学中部講堂演者: 小林龍二 博士(テキサス大・MDアンダーソン癌センター教授) これまでの活動

►九州支部Topへ

支部活動

Published by 支部:関西 on 10 10月 2007

支部活動

Published by 支部:中部 on 10 10月 2007

支部活動

Published by 支部:西日本 on 09 10月 2007

H20.3.31 第5回広島大学バイオマスプロジェクト研究センターシンポジウム「広島大学・産業技術総合研究所連携協力協定締結記念講演会」(広島大学) H20.3.17,18 高度医療都市を創出する未来技術シンポジウム「先端テクノロジーの総合戦略:がんと感染症を考える」(岡山国際交流センター) H20.1.25 第24回資源生物科学国際シンポジウム「微生物研究の新展開ー資源・環境・ゲノム」(岡山大学) H20.12 平成19年度学生賞受賞者決定 H19.11.30-12.1 第7回宇部国際バイオ分離シンポジウム「リガンド特性のクロマト分離への影響」(山口大学工学部) H19.11.29 講演会「食品ポリフェノールの機能と応用に関する講演会」(山口大学工学部・理学部) H19.11.29 第2回支部役員会(広島大学) H19.10.13 高校生のためのバイオ・環境・食料・健康フォーラム in OKAYAMA「すごいぞ生物の力」(岡山シンフォニーホール) H19.9.27 第1回支部役員評議員会(広島大学) H19.9.25-27 第59回日本生物工学会大会(広島大学東広島キャンパス) H19.8 H19.7.13 生物工学先端セミナー「植物が花を咲かせるメカニズム」京都大学大学院生命科学研究科・荒木 崇教授(広島大学) H19.6.13 生物工学先端セミナー「ニトリル代謝に関わる酵素の分子機能解析と物質生産への応用」 筑波大学大学院生命環境科学研究科・小林達彦教授(広島大学) H19.6.8 第1回支部役員会(広島大学) H19.6.4 生物工学先端セミナー「Biosynthesis and Engineering of the Enediyne Family of Antitumor Antibiotics」米国ウィスコンシン大学薬学部・Ben Shen教授(広島大学) H19.4~ 普及事業「パン酵母を利用した組換えDNA実験キット」(山口大学,中四国域の高校ほか) 役員 支部長:小埜和久,副支部長:赤田倫治,庶務:秋 庸裕・柿薗俊英,会計:秋 庸裕,企画:加藤純一・黒田章夫,編集:滝口 昇

これまでの活動 ►西日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:北日本 on 13 12月 2006

支部活動

Published by 支部:関西 on 10 10月 2006

支部活動

Published by 支部:中部 on 10 10月 2006

2006年度 H18.9.13 H18年度第1回役員会 H18.9.23 市民フォーラム「機能性食品・化粧品 (効果・素材・安性)」 H18.11.21 H18年度第1回企画会議 平成18年度日本生物工学会シンポジウム「循環型社会を支えるバイオテクノロジー」

これまでの活動 ►中部支部Topへ

支部活動

Published by 支部:西日本 on 09 10月 2006

H19.3.26 第1回支部評議員会(東京農大) H19.2 H19.1.29 シンポジウム「アジアのバイオマス有効利用の可能性」(広島市) H18.12.25 第4回支部役員会(広島大) H18.12.4 第52回岡山県実験動物研究会(岡山大) H18.11.18 シンポジウム「ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~KAKENHI ”環境とアレルギーをめぐるバイオテクノロジー”(広島大) H18.11.6 第3回支部役員会(広島大) H18.10.16 シンポジウム「バイオプロダクション‐バイオプロダクツの分離、精製」・「6th Ube bioseparation」(山口大) H18.9.12 第1回支部評議員会(大阪大) H18.9.5 第2回支部役員会(広島大) H18.8 生物工学会誌記事掲載(pdf) H18.7.19 セミナー「生物工学先端セミナー」(広島大) H18.6.20 他 普及事業「パン酵母を利用した組換えDNA実験キット」配布(山口大,中四国域の各高校8件) H18.5.15 セミナー「生物工学先端セミナー」(広島大) H18.4.6 第1回支部役員会(広島大) 役員 支部長:西尾尚道,副支部長:小埜和久,庶務:柿薗俊英,会計:中島田 豊,企画:加藤純一・黒田章夫,編集:秋 庸裕

これまでの活動 ►西日本支部Top

支部活動

Published by 支部:九州 on 08 10月 2006

主催行事 九州支部大会 鹿児島大学 日時: 2006(平成18)年12月9日(土)9:30~18:30会場: 鹿児島大学工学部共通棟市民フォーラム テーマ:体験エコバイオ 日時: 2006(平成18)年10月21日(土)会場: 祟城大学タンパク質の結晶化講習会 (ポスターPDF :104 KB) 日時: 2007(平成19)年3月16日(金)10:00~16:00会場: 九州シンクロトロン光研究センター共催事業 生物工学会若手研究者の集い 日時: 2006(平成18)年6月23日(金)~24日(土)場所: ウェルサンピア沖縄(沖縄厚生年金休暇センター) 夏休み子供サイエンス2006「化学とバイオの実験室」 日時: 2006(平成18)年8月10日(木)場所: 大分大学旦野原キャンパス対象: 小学校高学年児童と保護者

これまでの活動

►九州支部Topへ

支部活動

Published by 支部:九州 on 10 12月 2005

主催行事 九州支部大会 佐賀大学 日時 平成17年12月10日(土) 会場 佐賀大学理工学部

市民フォーラム テーマ:体験バイオテクノロジー 日本生物工学シンポジウム 日時 平成17年11月5日(土) 会場 九州工業大学若松キャンパス

共催事業 夏休み子どもサイエンス2005日時 平成17年8月10日(水) 会場 大分大学旦野原キャンパス

高校生のための生命科学に関する講演会日時 平成17年10月22日(土) 会場 宮崎県JA・AZMホール(宮崎市霧島1-1-1)

これまでの活動

►九州支部Topへ

支部活動

Published by 支部:関西 on 10 10月 2005

2005年度 H17.9.9 第87回 醗酵学懇話会 (PDF)H17.11.23 バイオカフェ「バイオ研究の現状と疑問に答える」 H17.12.23 バイオって何やろ? 実験で学ぶバイオ’05 H18.1.20 第88回 醗酵学懇話会 (PDF)

これまでの活動

⇒関西支部Topへ

支部活動

Published by 支部:西日本 on 09 10月 2005

H18.2 H17.12.19 研究者講演会「アレルギーの話」(広島大学) H17.12.3 シンポジウム「環境とアレルギーをめぐるニューバイオテクノロジー」(広島国際会議場)(PDF) H17.11.16 第1回支部評議員・役員会(筑波・文部科学省研究交流センター) H17.11.4 研究者講演会「生物工学先端セミナー」(鳥取大学) H17.10.15 市民講座「健康とバイオ」(鳥取大学工学部) H17.9.12 研究者講演会「生物工学先端セミナー」(山口大学) H17.8.1-3 市民講座「バイオ講習会」(島根大学) H17.7.26 研究者講演会「生物工学先端セミナー」(広島大学) H17.7.12 市民講座「高校生のための出前講座」(広島大学) H17.6.17 第1回支部役員会(広島大学)

これまでの活動 ►西日本支部Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 25 12月 2000

掲載日 内容 2024.12.25 【随縁随意】熱量とハングリー精神 – 近藤 昭彦 2024.12.25 【生物工学会誌】第102巻 第12号(2024年12月号)オンライン公開 2024.12.24 【学術賞】2025年度江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 2024.12.20 【国際交流】Thai Society of Biotechnology(TSB)主催の国際シンポジウム(TSB2025)参加者募集 2024.12.17 【JBB】Vol. 139, No. 1(2025年1月号)オンライン公開 2024.12.16 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月28日~1月5日) 2024.12.04 【国際交流】14th International Symposium of Indonesian Society for Microbiology (ISISM) 2024参加報告 2024.12.03 【開催報告】第76回日本生物工学会大会「博士人材のためのキャリアパスシンポジウム」 2024.11.26 【会員の皆様へ】<ご意見募集!>基礎教育奨励項目の見直し作業結果報告について 2024.11.26 【生物工学会誌】第102巻 第11号(2024年11月号)オンライン公開 2024.11.25 【研究部会】生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー2025 <協賛のお願い> 2024.11.25 【正会員の方へ】2025–2026年度代議員の選出について 2024.11.25 【随縁随意】「人生100年時代」のセカンドキャリア~シニア起業への挑戦?~ – 髙木 博史 2024.11.20 【生物工学誌】掲載内容・原稿受付メールアドレスの変更について 2024.11.12 【JBB】Editorial ManagerにおけるSuggested Reviewers機能廃止のお知らせ 2024.11.07 【事務局より】2025年会費納入のお願い 2024.11.02 【JBB】Vol. 138, No. 6(2024年12月号)オンライン公開 2024.10.25 【生物工学会誌】第102巻 第10号(2024年10月号)オンライン公開 2024.10.25 【随縁随意】ハイデガーとテセウスの船 ~「いのち」は時間(とき)に 抗うからこそ「存在」する~ – 芦内 誠 2024.10.25 【年次大会】第77回日本生物工学会大会(2025) シンポジウム公募《締切:2024年12月27日》 2024.10.15 【学術賞】第66回藤原賞受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 2024.10.10 【研究助成】山田科学振興財団 2025年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》 2024.10.09 【JBB】Vol. 138, No. 5(2024年11月号)オンライン公開 2024.10.03 【国際交流】2024年 KSBB秋季大会に参加して 2024.09.30 【関西支部】2024年度 関西支部学生優秀賞応募のお願い 2024.09.25 【西日本支部】2024年度学生賞候補者推薦募集 2024.09.25 【生物工学会誌】第102巻 第9号(2024年9月号)オンライン公開 2024.09.25 【随縁随意】学問を楽しむための自問自答 – 紀ノ岡 正博 2024.09.11 第76回日本生物工学会大会終了および次年度大会のお知らせ 2024.09.07 【JBB】Vol. 138, No. 4(2024年10月号)オンライン公開 2024.08.25 【生物工学会誌】第102巻 第8号(2024年8月号)オンライン公開 2024.08.25 【随縁随意】中高温微生物学のすすめ – 阿座上 弘行 2024.08.19 【若手会】2024年度 生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー活動報告 2024.08.16 【JBB】Vol. 138, No. 3(2024年9月号)オンライン公開 2024.08.09 【共同企画】JASIS2024のご案内 2024.07.29 【年次大会】後期・当日参加登録受付中! 2024.07.29 【事務局より】夏季休業のお知らせ(8月13日~15日) 2024.07.25 【学術賞】第14回(2025年度)三島海雲学術賞(自然科学部門)《学会推薦》 2024.07.25 【生物工学会誌】第102巻 第7号(2024年7月号)オンライン公開 2024.07.25 【随縁随意】バイオコンビナートは実現したか?– 上田 誠 2024.07.16 【JBB】Vol. 138, No. 2(2024年8月号)オンライン公開 2024.07.12 【学術賞】第6回小林賞《学会推薦》 2024.07.04 【アンケート】第12回科学技術予測調査(デルファイ調査・第1回アンケート)へのご協力のお願い 2024.06.27 【国際交流】2024 BEST Conference & International Symposium参加報告 2024.06.27 【JBB】2023 Impact Factor 2.3 2024.06.25 【生物工学会誌】第102巻 第6号(2024年6月号)オンライン公開 2024.06.25 【随縁随意】皆さんの学会を創りましょう– 章 超 2024.06.18 【学会賞】2024年度学会賞受賞者決定のお知らせ 2024.06.10 【学術賞】令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 2024.06.08 【JBB】Vol. 138, No. 1(2024年7月号)オンライン公開 2024.06.06 【東日本支部】2024年度日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ 2024.06.06 【学術賞】第33回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 2024.06.04 【関連行事】The 29th Symposium of Young Asian Biological Engineers’ Community (YABEC2024) 2024.05.25 【生物工学会誌】第102巻 第5号(2024年5月号)オンライン公開 2024.05.25 【随縁随意】シングルタスクからマルチタスクへ– 田丸 浩 2024.05.22 第76回日本生物工学会大会 講演要旨受付中《締切:6月18日(火)正午(締切厳守)》 2024.05.17 【JBB】Vol. 137, No. 6(2024年6月号)オンライン公開 2024.05.15 【年次大会】講演申込受付終了のお知らせと要旨登録のご案内《要旨受付期間:2024年5月22日~ 6月18日正午(締切厳守)》 2024.05.09 【国際交流】2024KSBB春季大会に参加して 2024.05.02 【国際交流】Thai Society of Biotechnology(TSB)主催の国際シンポジウム(TSB2024)参加者募集 2024.04.25 【生物工学会誌】第102巻 第4号(2024年4月号)オンライン公開 2024.04.25 【随縁随意】日本生物工学会とのご縁– 青柳 秀紀 2024.04.10 【年次大会】第76回日本生物工学会大会 講演申込受付中!《申込締切:5月15日(水)正午(締切厳守)》 2024.04.04 【JBB】Vol. 137, No. 5(2024年5月号)オンライン公開 2024.04.02 【研究助成】第52回(2024年度)内藤記念講演助成金《学会推薦》 2024.04.02 【研究助成】第1回(2024年度)内藤記念国際会議開催助成金《学会推薦》 2024.04.02 【学術賞】第56回(2024年度)内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》 2024.04.01 【学術賞】2024年度 島津賞・島津奨励賞候補者 推薦募集《学会推薦》 2024.03.27 【学術賞】第15回(令和6 (2024) 年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦》 2024.03.25 【随縁随意】ウイルスは考えない,とお天道さまはお見通し– 藤井 力 2024.03.25 【生物工学会誌】第102巻 第3号(2024年3月号)オンライン公開 2024.03.18 【JBB】Vol. 137, No. 4(2024年4月号)オンライン公開 2024.03.01 【年次大会】第76回日本生物工学会大会 (2024) サイトオープン 2024.02.29 【JBB】Vol. 137, No. 3(2024年3月号)オンライン公開 2024.02.25 【生物工学会誌】第102巻 第2号(2024年2月号)オンライン公開 2024.02.25 【随縁随意】パスツールが降りてくる– 赤田 倫治 2024.02.24 【西日本支部】日本生物工学会 第3回 西日本支部 若手研究者賞 候補者募集 2024.02.06 【JBB】Vol. 137, No. 2(2024年2月号)オンライン公開 2024.02.02 能登半島地震で被災された会員の皆様へ 2024.01.30 【国際交流】TSB2023に参加して 2024.01.25 【生物工学会誌】第102巻 第1号(2024年1月号)オンライン公開 2024.01.25 【随縁随意】大谷選手に学ぶ– 秦 洋二 2024.01.25 【学会賞】2024年度 生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award) 受賞候補者推薦募集《締切:3月15日(金)》 2024.01.25 【学会賞】2024年度各賞受賞候補者の推薦のお願い 2024.01.24 新着情報 2023年 2024.01.24 【事務局より】2024年度研究部会申請募集中!《締切:2月22日(木)》 2024.01.22 【西日本支部】2023年度 日本生物工学会西日本支部学生賞 受賞者決定 2024.01.12 【東日本支部】2024年度東日本支部学生奨励賞・日本生物工学会学生優秀賞 (飛翔賞)候補者推薦募集 2024.01.11 【年次大会】「学生のための企業研究セミナー」参加企業募集中!《締切:7月31日(金)延長しました!》

過去の新着情報

« Prev

.jpg)

.gif)

本書は、生物工学会誌の人気コーナー「バイオミディア」で紹介された約240 ものトピックスの中から、生物工学を志望する若手にぜひ知ってもらいたいと思う記事を選抜、編纂したものです。

本書は、生物工学会誌の人気コーナー「バイオミディア」で紹介された約240 ものトピックスの中から、生物工学を志望する若手にぜひ知ってもらいたいと思う記事を選抜、編纂したものです。 21世紀はバイオテクノロジーの時代といわれています。輝かしい未来が期待される一方、地球環境、食糧、エネルギーなど人類生存のための問題を解決し、持続発展可能な循環型社会へと英知を傾けて築き上げていく必要があります。このような問題解決のために、生物工学の果たす役割は大きく、その発展にかけられる期待もまた非常に大きいといえます。

21世紀はバイオテクノロジーの時代といわれています。輝かしい未来が期待される一方、地球環境、食糧、エネルギーなど人類生存のための問題を解決し、持続発展可能な循環型社会へと英知を傾けて築き上げていく必要があります。このような問題解決のために、生物工学の果たす役割は大きく、その発展にかけられる期待もまた非常に大きいといえます。

本学会は1923年大阪で日本醸造学会として誕生し、爾来さまざまな変遷を経て、1992年現在の学会名、日本生物工学会となりました。学会としては古い歴史を持ち、2002年には創立80周年記念を祝うことができました。最初の学会名が示す通り、当初はアルコールや味噌醤油などの発酵食品を対象としていましたが、わが国のバイオ産業の発展につれ、微生物生産のみらず酵素、生理活性物質、植物、動物細胞や環境バイオテクノロジーなどが学会の守備範囲となってきました。21世紀、バイオの時代になるとポストゲノム、ナノバイオ、再生医療や組織培養を含む医薬バイオ、なども当学会の対象となってきています。

本学会は1923年大阪で日本醸造学会として誕生し、爾来さまざまな変遷を経て、1992年現在の学会名、日本生物工学会となりました。学会としては古い歴史を持ち、2002年には創立80周年記念を祝うことができました。最初の学会名が示す通り、当初はアルコールや味噌醤油などの発酵食品を対象としていましたが、わが国のバイオ産業の発展につれ、微生物生産のみらず酵素、生理活性物質、植物、動物細胞や環境バイオテクノロジーなどが学会の守備範囲となってきました。21世紀、バイオの時代になるとポストゲノム、ナノバイオ、再生医療や組織培養を含む医薬バイオ、なども当学会の対象となってきています。