Published by 学会事務局 on 17 7月 2015

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年7月15日付で、第16回『遺伝子組み換え技術』![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 学会事務局 on 17 7月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年7月15日付で、第16回『遺伝子組み換え技術』![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 若手会 on 03 7月 2015

盛会のうち終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

本年も生物工学若手研究者の集い(若手会)総会・交流会を大会2日目の夕刻に開催いたします。

皆様どうぞご参加ください。

混雑緩和のため,事前登録に御協力ください。

事前登録をされた方は、参加費を下記の口座に振り込んで頂けますと幸いです。

振込先:

ジャパンネット銀行・すずめ支店(002) 普通預金

口座番号: 7295996

口座名義: 生物工学若手研究者の集い

会費は当日若手交流会会場の受付でもお支払いいただけます。

Published by 学会事務局 on 03 7月 2015

第67回日本生物工学会大会の事前参加申込を受付けております。大会への参加を希望される方は、2015年9月4日(金)17:00までに事前登録をお願いします。⇒参加申込みはこちらから

講演要旨集の発行予定日は、9月25日(金)です。参加章(懇親会に参加 される場合は、懇親会参加章も)、および領収書は、講演要旨集に同封で9月25日以降に順次発送いたします。各支払い方法の指定期日までに入金が確認でき ない場合は、事前予約が無効になり、参加章・講演要旨集は送付されませんのでご注意ください。

Published by 学会事務局 on 25 6月 2015

生物工学会誌第93巻6号掲載

磯谷 敦子

韓国生物工学会(KSBB: The Korean Society for Biotechnology and Bioengineering)と日本生物工学会は学術交流を行っており、その一環として今回筆者はKSBB春季大会に参加する貴重な機会を与えていただいた。実は筆者が出発する2日前に広島空港で事故があり、参加を断念しかけたが、なんとか前日夜に振替便を手配することができた。韓国、日本双方の事務局の方には大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びします。

海を隔てての会場

今年のKSBB春季大会は4月15日(水)から17日(金)まで、ヨス(麗水)市のYeosu EXPOで行われた。ヨスは韓国南部の麗水半島に位置し、海の美しい港町である。ソウルから直線距離で約300 kmあるが、KTX(韓国の新幹線)に乗れば約3時間で到着できる。文禄の役ではこの地で豊臣軍を迎え撃ったとのことで、その際使ったとされる亀甲船のオブジェがヨス駅に飾られている。2012年には国際博覧会が開催され、今回の学会はその会場で行われた。

KSBB春季大会は、3件のPlenary lecture、シンポジウムや一般講演を含む141件の口頭発表、20件のポスターショートプレゼン、386件のポスター発表、およびランチョンセミナーが実施された。参加者は、3日間で1541名とのことであった。学会の発表内容は、細胞工学、バイオマテリアル、バイオエネルギー、環境工学など多様であったが、今回はMarine biotechnologyに関するシンポジウムが重点的に組まれていた。日本からも複数の参加者があり、Plenarylecture では東大・片岡一則先生が講演され、International program では早稲田大・竹山春子先生、製品評価技術基盤機構・紙野圭先生、信州大・大川浩作先生が講演された。本学会からは、広島大・加藤純一先生(功績賞)がMicrobial engineering/Enzyme and protein engineering セッション、神戸大・蓮沼誠久先生(奨励賞(斎藤賞))がMetabolic engineering and Synthetic biotechnologyセッション、筆者(奨励賞(江田賞))がFood biotechnologydivision / Bioenergy and environmental biotechnologyセッションにてそれぞれ講演を行った。また、日本以外にアメリカや中国からの参加者もおられた。

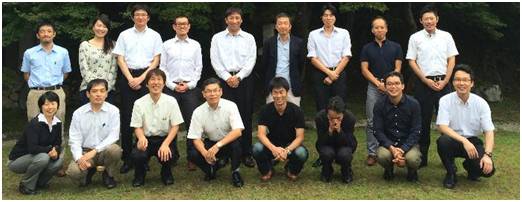

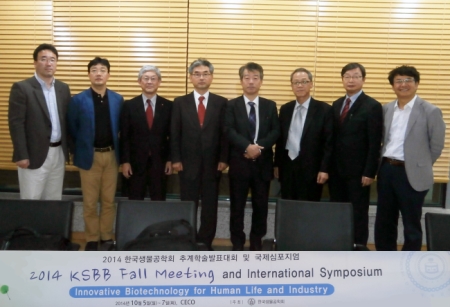

KSBB会長はじめ運営の先生方、事務局の方には大変温かく歓迎していただくともに、細やかな心遣いをいただいた。大会の懇親会では、歴代会長と記念撮影をしていただいた。懇親会後には2次会をセッティングして、韓国、日本、中国の先生方との交流の場を設けていただいた。筆者は飛行機が遅れたため懇親会に参加できなかったが、遅くに到着した筆者を気遣い、2次会のためわざわざホテルまで迎えにきてくださった。研究からお酒の飲み方までいろいろな話をできたのは楽しかった。しかしもっと英語を勉強しなければ、と反省もさせられた…

最後に、お世話になったKSBBの先生方や事務局の方々、貴重な機会を与えてくださった本学会の先生方や事務局の方に心より御礼申し上げます。また、多忙な時期に快く送り出してくれた上司、同僚に感謝いたします。

懇親会にて歴代会長との記念撮影

左から、Prof. Jeong-Woo Choi、Prof.Seung Wook Kim、Prof. Young Je Yoo

Prof. Eock-Kee Hong (現会長)、加藤純一先生、Prof. Don-Hee Park

蓮沼誠久先生、Prof. Tai Hyun Park (次期会長)

Published by 学会事務局 on 25 6月 2015

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 23 6月 2015

セルプロセッシング計測評価研究部会では、「優秀学生発表賞」を設けています。

優秀学生発表賞は、将来を担う研究者・開発者の卵たち(高専生、学部生および大学院前期課程(修士)学生)の意欲向上や自身の研究に対する更なる理解を促す動機づけを目的としています。

当部会では、昨年に引き続き、第67回日本生物工学会大会(鹿児島 城山観光ホテル、 2015年10月26日(月)~28日(水))において、演者として優れた一般講演発表をおこなった高専生、学部生、大学院前期課程(修士)学生に「優秀学生発表賞」を授与する企画を進めさせていただいております。

対象となるご発表は

を条件とさせていただきます。

エントリーされる方は、以下の内容を記載したメールをmiyamoto-ys@ncchd.go.jp(国立成育医療研究センター・宮本)までお送りください(@を半角に変換してください)。

申請者名:

申請者連絡先(E-mail):

候補者名:

候補者連絡先(E-mail):

候補者所属:

発表演題名(和文):

発表著者名:

発表要旨(学会登録に用いたもの):

なお、学会参加登録の講演要旨登録受付のメールをご転送いただいても差し支えありません。

エントリー期間は、2015年7月3日(金)~8月28日(金)と致します。

応募された方には、確認のメールをお送りいたします(確認メールをもって「優秀学生発表賞」へのエントリー完了となります)。

また、本部会にご加入でない方は、これを機に、研究部会員(正会員)として部会へのご参加をご検討いただけますと幸いです。

皆様、奮ってご応募をご検討いただけますようよろしくお願い申し上げます。

優秀学生発表賞選考委員: 河邉 佳典 (九州大学)、宮本 義孝 (国立成育医療研究センター)

Published by 学会事務局 on 23 6月 2015

会員の皆様からご推薦いただきました候補者から受賞候補者選考委員会にて選考を行い、2015年5月21日の理事会にて本年度の学会賞受賞者が決定しました。 授賞式は第67回日本生物工学会大会の期間中に開催されます。皆様のご参加をお待ちしております。

飯島 信司(名古屋大学 大学院工学研究科)

「動物における遺伝子発現の制御および有用タンパク質生産技術の開発」

福崎 英一郎(大阪大学 大学院工学研究科)

「メタボロミクスの技術開発と精密表現型解析への応用」

西尾 敏男((株) エー・イー企画)

「研究者と企業との交流の促進および本会事業運営への貢献」

髙下 秀春(三和酒類(株) 三和研究所)

「大麦焼酎製造に適した焼酎酵母BAW-6の醸造適性に関する研究」

吹谷 智(北海道大学 大学院農学研究院)

「ビフィズス菌における実用的な遺伝子変異導入系の開発」

金 美海(大阪大学 大学院工学研究科)

「幹細胞の足場タンパク発現制御に基づく分化誘導プロセスの開発」

高橋 俊成1、増田 康之1、吉田 和利2、水野 雅史3

(1菊正宗酒造(株) 総合研究所、2兵庫県立工業技術センター、3神戸大学大学院農学研究科)

「生酛乳酸菌のバイオジェニックス効果に着目した米乳酸発酵飲料の開発」

Xinqing Zhao (Shanghai Jiao Tong University, China)

"Towards efficient bio-based production: new aspect of zinc for improved stress tolerance and low cost cell harvest by controlled cell flocculation"

該当者なし

Published by 学会事務局 on 23 6月 2015

*はCorresponding authorを示す。 所属は論文掲載時のもの

Published by 学会事務局 on 19 6月 2015

トムソン・ロイター(Thomson Reuter)より、Journal Citation Reportsの2014年版がリリースされました。Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) のインパクトファクター値(IF)は、1.884(2013年は1.869)で過去最高となりました。

5-Year Impact Factorは2.032(2013年は1.979)、Eigenfactor Scoreは0.00996(2013年は0.00986)、Article Influence Scoreは0.517(2013年は0.491)といずれも上昇しました。

英文誌編集委員会では日々迅速かつ厳正な審査を続けております。今後とも、JBBへの投稿、査読および引用などご協力をよろしくお願いいたします。

2015 Release of Journal Citation Reports with "Source: 2014 Web of Science data."

Journal Citation Reports is a registered trademark of Thomson Reuters. All rights reserved.

Published by 学会事務局 on 17 6月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年6月17日付で、第15回『オミクス、「まるごと分析」からわかるサイエンス』![]() が掲載されました。

が掲載されました。

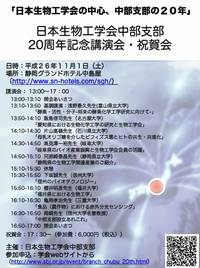

Published by 支部:中部 on 15 6月 2015

2015年度 日本生物工学会中部支部例会を下記の要領で開催いたします。

参加費無料ですので、お気軽にご参加下さい。

日時: 2015年9月4日(金) 13:00~

場所: 名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー・ベンチャーホール(3F)

参加費: 無料(交流会参加費 一般 4,000円 学生 2,000円)

プログラム:

【招待講演】

【若手講演】15:30~ 若手研究者(PD、博士後期学生)に8名よる講演(各15分を予定)

※当日出席の中部支部幹事による投票を行い優秀者には「日本生物工学会中部支部長賞」を授与致します。

<交流会>

時間: 17:30~19:00(予定)

場所: 名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー・ベンチャーホール(3F)

形式:バイキング形式

会費(税込): 一般4,000円、学生2,000円

参加申込:

講演会は無料ですが、準備の都合上、講演会および交流会への参加希望の方は、なるべく8月28日(金)までに下記(清水)までメールにて連絡、または申込フォームから参加申込みをお願いいたします。

申込先・連絡先:

名古屋大学大学院工学研究科 清水一憲

Tel: 052-789-3213

E-mail: shimizu@nubio.nagoya-u.ac.jp

Published by 学会事務局 on 12 6月 2015

この度、日本生物工学会会長という大任を拝することになりました東北大学大学院農学研究科の五味勝也でございます。あらためて私と生物工学会との関わりについて思い起こしますと、大学院修士課程修了後に国税庁醸造試験所に配属になった30数年前に、大阪の日本生命中之島研修所における年次大会に参加するため本会(当時は日本醗酵工学会)に入会してからのお付き合いになります。中之島研修所は宿泊所も兼ねており、自分の部屋から直接会場に行くことができて非常に便利だったのを懐かしく思い出します。その当時はまだ大会での発表数や会員数もそれほど多くなかったかと思いますが、その後のバイオテクノロジー関連の研究分野の拡大に伴い、年次大会の発表数は750件、会員数は一般会員・学生会員合わせて3000名を越えるような大きな学会に発展してきました。

この度、日本生物工学会会長という大任を拝することになりました東北大学大学院農学研究科の五味勝也でございます。あらためて私と生物工学会との関わりについて思い起こしますと、大学院修士課程修了後に国税庁醸造試験所に配属になった30数年前に、大阪の日本生命中之島研修所における年次大会に参加するため本会(当時は日本醗酵工学会)に入会してからのお付き合いになります。中之島研修所は宿泊所も兼ねており、自分の部屋から直接会場に行くことができて非常に便利だったのを懐かしく思い出します。その当時はまだ大会での発表数や会員数もそれほど多くなかったかと思いますが、その後のバイオテクノロジー関連の研究分野の拡大に伴い、年次大会の発表数は750件、会員数は一般会員・学生会員合わせて3000名を越えるような大きな学会に発展してきました。

このような発展を遂げ、設立後90有余年の伝統を誇る由緒ある学会の会長の役を担うとなると、私自身がその重責に耐えられるかどうか不安に感じることも事実です。ただ、大役を任された以上気を引き締めて今後の2年間の学会運営に一生懸命努力していきたいと思っています。当然のことながら、私一人の力でなし得ることは限られており、強力な理事や支部長などの執行部の方々のご協力を仰ぎながら、また代議員をはじめ会員の皆様のお力添えをいただきながら、本会の発展のためにお役に立てればと思っております。

さて、生物工学会は4年ほど前に飯島元会長とその執行部のご尽力により公益法人化への移行がスムーズに完了致しました。また、原島元会長のもと創立90周年記念事業が成功裡に執り行われ、100周年に向けて順調なスタートを切ることができました。しかし、生物工学会を取り巻く諸般の情勢は決して楽観視できるものではありません。そのような状況に鑑み、過去2年間においては園元前会長の強力なリーダーシップのもと、10年間の行動目標が掲げられました。そこには、3つのアクションプラン(1. 学会を維持運営するための財政基盤の確保(財政健全化)、2. 公益目的事業の企画・明確化と寄付文化の醸成(公益と寄付)、3. 年代・職種が異なる会員間の交流促進(交流・連携))を基本として、7つの具体的な重点項目(1. 斬新な学会活動の企画、2. 産学連携の推進、3. 地域社会への貢献、4. 会員サービスと事業活動の積極的な広報、5. 国際交流、国際展開の推進、6. バイオ産業を担う学生の教育活動の推進、7. 若手会員の学会運営への参画促進)が設定されています。前執行部ではその達成目標に向かって鋭意取り組んでまいりました。特に、喫緊の課題としてあげられたアクションプラン1の学会の財政健全化に関しては、会議関係費や委員手当ての削減、英文誌の掲載料の値上げなど大ナタが振るわれ、当面の財政基盤の確保はできたものと考えています。ただ、学会活動のさらなる活性化を考えると予算の拡充措置を考えるべき項目があります。加えて、将来的な状況変化が見通しにくいこともあり、今後も不断の検討が必要と思っています。

私は園元前会長の執行部でサポート役の副会長として、これらの課題に取り組んでまいりました。しかし、2年間という短期間で必ずしもすべての課題について目標を達成できたというわけではありません。このような中で会長を拝命することになった私の大きな使命の一つは、前会長の方針を引き継ぎ、設定された課題解決を目指して尽力することにより、100周年さらには次の時代に向かって、学会を発展させるための基盤を固めることではないかと認識しています。したがって新執行部として新たな基本方針を掲げることは敢えてせず、今後の2年間は前執行部で取り上げた3つのアクションプランと7つの重点検討項目について、残された目標の達成に向けて引き続き一生懸命取り組んでいく所存です。このような取組みを効率的かつ効果的に実施するため、前執行部で取り入れた新運営体制(庶務・会計の一体化、各職務複数制の理事による職務の継続性と負担軽減など)のもとで活発な議論を重ねながら、それぞれのミッションを果たせるように努力したいと考えています。

最後に重ねてのお願いで申し訳ありませんが、会員の皆様方や事務局の皆様のご協力なしでは生物工学会の発展は到底考えられません。皆様のご協力とご鞭撻を心よりお願い申し上げますとともに、忌憚のないご意見ご助言をいただければありがたく存じます。

2015年6月

日本生物工学会会長

五味 勝也

Published by 支部:北日本 on 09 6月 2015

| 日時 | 2015年9月4日(金)13:00~17:00 |

|---|---|

| 場所 | エル・パーク仙台 5階 セミナーホール1・2 (仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館)5階) |

| 参加費 | 無料 |

| 懇親会 | 18:00~ 仙台小田急ビルB1階「ブレアハウス」にて開催予定です。 懇親会会費: 4,000円(税込) |

| 参加申込 | こちらの申込フォームに必要事項を記入し、お申し込みください。 (シンポジウム参加につきましては当日参加も受け付けますが、懇親会参加につきましては必ず事前にお申し込み下さい。) |

| 申込み締切 | 2015年 |

| 問合せ先 | 日本生物工学会北日本支部 支部長: 中山 亨(東北大学) E-mail: nakayama@seika.che.tohoku.ac.jp 担当幹事: 遠藤銀朗(東北学院大学)E-mail: gendo@mail.tohoku-gakuin.ac.jp |

主催: 公益社団法人日本生物工学会北日本支部

共催: 東北地域バイオインダストリー振興会議(TOBIN)、日本農芸化学会東北支部

【シンポジウム】

【総合討論】

Published by 学会事務局 on 09 6月 2015

英文誌編集委員会では、2015年6月1日に加藤純一教授(広島大学)が新編集委員長に就任し、新体制が発足しました。

前編集長高木昌宏先生のリーダーシップのもと、Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)の国際的な認知度はますます向上し、2013年のJBBのインパクトファクター値(IF)は、1.869 で過去最高となりました。英文誌編集委員会では、今後もJBBのさらなる飛躍を目指して編集委員一同努力してまいります。

JBBへの投稿、査読および引用などご協力をよろしくお願いいたします。

Published by 支部:九州 on 05 6月 2015

第22回日本生物工学会九州支部宮崎大会を宮崎大学農学部にて下記の要領で開催します。多数のご参加をお待ち申し上げます。

| 日時 | 2015年12月5日(土)10:00~19:00 |

|---|---|

| 場所 | 宮崎大学 農学部講義棟(木花キャンパス:宮崎市学園木花台西1丁目1番地) ⇒宮崎大学キャンパスマップ ⇒会場案内図(部屋配置図) ⇒アクセス |

| プログラム | 【一般講演】⇒プログラムはこちら

【特別講演】特別講演会場(206教室)13:10~14:50 「麹菌のアミラーゼ生産制御に関わる転写因子研究の新展開」 【ミキサー】宮崎大学生協食堂17:30~19:00(参加費無料) |

| 申込み締切 | 2015年10月2日(金)必着 |

| 講演要旨締切日 | 2015年11月6日(金)必着 |

| 参加費 | 一般2,000円、学生1,000円(税込、講演要旨集代を含む) |

| その他 |

|

| 問合せ先 | 宮崎大学農学部応用生物科学科 日本生物工学会九州支部宮崎大会実行委員長 太田一良 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地 TEL&FAX. 0985-58-7217 E-mail: k.ohta@cc.miyazaki-u.ac.jp |

講演申込み要領

九州支部以外の会員からの申し込みも歓迎します。なお、送信時の件名は「第22回支部大会/発信者名」としてください。

【学生賞】

学生会員の研究奨励のために、九州支部学生賞を設けています。一般講演の申し込みをされる学生会員で学生賞の審査を希望される方は、申し込み時に学生賞希望(修士の部・博士の部)と明記してください。

審査を希望する学生は修士、博士の部、各研究室1名ずつに限ります。

(注)一般講演は一人一題のみで、複数の講演はできません。また、すべての講演は液晶プロジェクターを用いて行う予定です。PCは講演者ご自身でご持参下さい。接続はVGA端子(D-Sub 15ピン)です。

【日時】2015年12月6日(日)13:15~7日(月)15:00

【会場】ANAホリデイ・イン リゾート 宮崎

Published by 支部:九州 on 05 6月 2015

| 日時 | 2015年12月6日(日)13:15~12月7日(月)15:00 |

|---|---|

| 会場 | ANAホリデイ・イン リゾート 宮崎(宮崎市青島1丁目16 番1号) |

| 参加申込み 発表演題申込み締切 |

2015 年 9 月 30 日(水) |

| 発表要旨締切 | 2015年 10 月 30 日(金) |

| 参加費 | (一般)参加費: 3,000円 交流会参加費 1,000円 (学生)参加費: 1,500円 交流会参加費 500円 |

| 申込み | 開催案内および発表申込み募集案内 ⇒申し込み様式(PDF/ Word) |

| 実行委員会事務局 | 九州大学大学院 農学研究院 極限環境微生物ゲノム機能開発講座 〒812-8581 福岡市東区箱崎 6-10 -1 Tel/Fax: 092-642-7609 E-mail: microbialsympo@agr.kyushu-u.ac.jp |

共催: 日本生物工学会九州支部ほか

Published by 支部:中部 on 03 6月 2015

多数の方にご参加いただき、大変好評をいただいている「CHUBU懇話会」も今年で4回目です。日本生物工学会中部支部では昨年に引き続き、企業見学・セミナー・懇親会をセットにした「第4回CHUBU懇話会」を以下の通り開催いたします。今回の開催地は「北陸新幹線」開業で今ホットな富山。アステラスファーマテック株式会社様のご協力のもと、富山市にあるアステラスファーマテック株式会社 富山技術センターにおいて、以下の日時・内容で開催予定です。会員・学生の皆様、是非ご参加ください。⇒印刷用ポスター![]() (701KB)

(701KB)

【講演会】

13:30~14:10

画像情報処理技術を用いた再生医療における細胞品質管理

…加藤竜司 氏(名古屋大学)

14:10~15:00

再生医療の産業化と国際標準化が果たす役割

…柳田 豊 氏(アステラス製薬株式会社)

【企業見学】15:20~17:00

アステラスファーマテック株式会社 富山技術センター

【懇親会】17:30~19:00

富山県民会館8F 富山電気ビルレストラン(講演会場よりバスで移動)

Published by 学会事務局 on 03 6月 2015

講演要旨の受付は終了いたしました。多数のお申込ありがとうございました。

第67回日本生物工学会大会(2015)の一般講演(ポスター発表)、およびシンポジウム要旨登録の受付を開始しました。

講演要旨登録の受付期間: 2015年6月3日(水)~7月1日(水)正午

締切(7月1日正午)以降は、要旨を含む訂正ができません。また、終了前はアクセスが集中し申し込みできない場合がありますので、早めの申し込みをお願いします。

振込先: 三菱東京UFJ銀行

茨木支店 普通口座 3793590

公益社団法人 日本生物工学会

入金の確認が取れ次第、大会参加申込みに必要な会員番号をメールにてお知らせいたします(入会手続きには約1週間ほどかかります)。⇒入会申し込みはこちらから

Published by 学会事務局 on 01 6月 2015

Magnified merged CLSM images of Peyer’s patch sections stained with anti-dengue, anti-M cell complement receptor antibody (C5aR, red),

M cell-specific antibody (NKM 16-2-4), and WGA. There were well-defined patches of overlap between sections stained with anti-dengue antibody (green), M-cell specific lectin (red), and anti-M cell antibody (purple) in the merged image, which indicate that the Tet-EDIII-Co1 protein bound to M-cells, particularly to the C5aR receptor, on the M cell surface.

For more information regarding this work, read the article: Nguyen, N.-L. et al., “Expression and characterization of an M cell-specific ligand-fused dengue virus tetravalent epitope using Saccharomyces cerevisiae“, J. Biosci. Bioeng., volume 119, issue 1, pages 19–27 (2015).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Published by 支部:関西 on 26 5月 2015

| 日時 | 2015年8月20日(木)13:30~19:00 <講演>13:30~15:40(途中10分休憩有り) |

|---|---|

| 場所 | サントリーワールドリサーチセンター 京都府相楽郡精華町精華台8-1-1 Tel: 0774-66-1110 |

| 参加費 | 1,000円(税込)/学生 無料 |

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 大津 巌生

生 物にとって炭素、窒素、硫黄は三大元素である。炭素源や窒素源が複数存在する場合、生物は、より好ましい栄養源を優先的に利用し代謝する機構が備わってい る。これはより効率的な代謝(同化、異化)が可能な栄養源を選択的に利用することで細胞の増殖速度を高め、生育する環境下でより早期に占有し、他の生物よ り優位な状況を確立するための生物の巧みな生存戦略の一つである。しかし、硫黄源の選択的利用に関する報告はなく、その機構については理解されていない。 そこで大腸菌における硫黄の選択的利用機構を利用したアミノ酸(システイン, エルゴチオネイン)発酵生産への応用について最新の情報を報告する。これらの知見を用いて、硫黄バランスで健康チェック可能なシステムの構築について紹介 する。

地球環境産業技術研究機構バイオ研究グループ 乾 将行

バ イオマス資源からのバイオ燃料やグリーン化学品製造を行う新規産業を意味するバイオリファイナリー社会の実現が近づいている。このような背景の下、 RITEではリグノセルロース系バイオマスを原料として、有用工業微生物コリネ型細菌を用いたバイオ燃料・グリーン化学品製造技術開発を行ってきた。我々 は、このコリネ型細菌が還元条件下では、増殖は抑制されるものの代謝機能は維持され、糖類を代謝し有機酸を効率よく生成する現象を見出した。これを基に、 高効率バイオプロセス“増殖非依存型バイオプロセス”の開発を進めている。本講演では、該バイオプロセスを用いた各種バイオリファイナリー製品の生産技術 開発の現状と今後の展望について紹介する。

近畿大学農学部バイオサイエンス学科 田茂井 政宏

光 合成の過程において、カルビン回路により大気中のCO2を固定してショ糖やデンプンに変換するまでに多くのプロセスを含んでおり、ソース(光合成)能力、 シンク(貯蔵)能力および転流能力のバランスによって植物の炭素代謝は成り立っている。従って、植物の収量を増大させるにはこれらをバランス良く強化する ことが望ましいが、まずは光合成能力を向上させることが最も重要となる。一方、光合成により葉で作り出した糖と、根から吸収した窒素は、いずれもアミノ酸 などの主要な構成成分であり、植物細胞における炭素・窒素代謝物の相対量比(C/Nバランス)は厳密に制御を受けている。そこで、光合成炭素代謝に関連し た酵素遺伝子を導入した形質転換植物を用いて、光合成能およびソース・シンク器官の炭素代謝、さらには窒素代謝、形態形成などに及ぼす影響を検討し、光合 成増大および生育促進に関連する因子を網羅的に解析した結果について紹介する。

サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 研究部 松井 宏夫

ホッ プは麦芽・酵母と並んでビールにとって重要な原料である。ビール品質の苦味、香り、コクへの寄与が知られており、これらホップ由来の香味を制御する手段と して、品種の選択、ペレット・エキスなどの加工形態の選択、また、煮沸工程での投入タイミングの設定、酵母種の選択や発酵条件の検討が行われている。しか しながら、ホップは農作物であるためこれらを調整するだけでは狙いのビール品質を安定的に造りこむことは難しい。ホップ品質に影響を及ぼす要因として、気 温・雨量・土壌などの環境要因、株齢や栽培方法などの作業要因が挙げられる。本報告では、これら要因の中で制御可能である作業要因がホップ品質に及ぼす影 響について紹介する。

♦ 関連記事:【関西支部】 第107回醗酵学懇話会(2015/8/20)

Published by 支部:関西 on 26 5月 2015

盛会のうちに終了しました。多数のご参加ありがとうございました。⇒開催報告はこちら![]()

日本生物工学会関西支部では、第107回醗酵学懇話会を以下の通り開催いたします。

「増殖非依存型バイオプロセスによるバイオ燃料・グリーン化学品生産」

……乾 将行(地球環境産業技術研究機構バイオ研究グループ)

「光合成機能を向上させた形質転換植物による代謝・形態形成制御機構の解明」

……田茂井 政宏(近畿大学農学部バイオサイエンス学科)

「ホップ品質に影響を及ぼす栽培要因の制御」

……松井 宏夫(サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 研究部)

Published by 支部:東日本 on 25 5月 2015

「高齢化社会到来の問題」には、介護、医療、生産年齢人口の減少、さらには連動する少子化の発生ばかりでなく、非常に多岐にわたる複雑な事象が含まれており、我が国の今後の発展にも暗い影を落としている。このような問題を解決する足掛かりの1つのキーが「健康長寿」であり、高齢者が元気に就労して経済的に自立することで、若者世代への負担軽減やそれに伴う良好な経済発展が見込めると考えられている。

本フォーラムでは、生物工学の近隣領域に位置し身近な話題である「健康長寿」に関して、「商品開発(モノづくり)」、「栄養生化学・医学」、「キノコ学」、あるいは「運動生理学」的観点からの講演を拝聴する。「健康長寿研究」と各人の研究との新規接点を探るキッカケとなるだけでなく、ご参加頂いた皆様が健康的な研究生活を継続するための一助となれば幸いである。

| 日時 | 2015年7月24日(金)13:00~ |

|---|---|

| 場所 | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 フードサイエンス棟 中島董一郎記念ホール (文京区弥生1-1-1) |

| プログラム |

|

| 参加費 | 【フォーラム】

|

| 事前登録締切 | 2015年7月17日(金)17:00 ※当日受付も行いますが、なるべく事前登録をお願い致します。 |

| 申込方法 | こちらのフォームに必要事項(氏名、所属、会員種別、E-mail、TELおよび懇親会参加の有無)を明記してお申込みください。 |

| 申込・ 問合せ先 |

日本生物工学会 東日本支部 支部長: 石井 正治(東大) E-mail: amishii@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 担当幹事: 徳田 宏晴(東農大) E-mail: tokuda@nodai.ac.jp |

Published by 学会事務局 on 25 5月 2015

生物工学会誌 第93巻 第5号

正田 誠

2014年のノーベル物理学賞は3名の日本人に与えられた。受賞者ならびに関係者の喜びは大変なものであろう。私自身も、2000年に白川英樹先生がノーベル化学賞を授与されたときのことを思い出した。先生は私が奉職していた研究所において伝導性ポリマーを発見し、その功績で受賞されたが周囲の盛り上がりは大変なものであった。重厚なメダルを直接拝見でき、受賞にまつわる各種のエピソードが披露された。中でも先生は自分が必ずしも優秀な学生でなかったことを独白され、これが多くの若い研究者や大学院生に研究意欲を高揚させたことも確かである。

最近のノーベル賞受賞者は、他の追従を許さない程に群を抜いた秀才タイプというよりも、粘り強く一つのことをやり遂げるタイプの人が多い。今回の青色LEDも2000年の伝導性ポリマーも、実用化に非常な困難がともなっていたが、諦めずに20年近く奮闘した成果である。こうした努力の報いとして「幸運の女神がほほえんだ」ことも共通している。

今後も日本において研究の発展と成果が期待されるが、いくつかの課題もある。思いつくまま列挙してみる。まず今までのノーベル賞受賞者は必ずしも研究環境に恵まれていたとは言えない。むしろ逆境の中で出された成果である。現在は科学技術基本法が成立して以来、数十兆円の税金が使われ、研究費および研究環境も充実して恵まれた状況と言える。こうした良い研究環境からノーベル賞が輩出されることが望まれるが、研究費の分配方法や費用対効果などについて批判があることも事実である。日本の科学技術政策の方向性について、厳しい議論がなされる必要がある。

日本人は新たな問題を提起したり、仮説を立てることが苦手である。海外の情報と動向をいち早く察知して、類似の課題を提案したり、いち早く仮説を証明してきた。海外のノーベル賞受賞者から「感謝」されている研究者も多い。こうした体質は、実質がなくても、プレゼンテーションがうまい人が目立つという結果を生む。今後は大きなブレークスルーを生み出す新しい概念や方法を提示する能力が望まれる。研究を推進する上で若い人の力が必須である。実は次の時代を担う優秀な高校生が日本の大学を選択しなくなっている。日本人の海外留学者数が全体としては減少しているが、それは「安心、安全」を重視する内向な若者が増えたことと、海外の厳しさが分かってきたことによろう。しかし、トップクラスの若者にとって今後20–30年間、日本が人生を賭けるに値する国であるのか疑問視しているとすると、今後の日本の科学技術の発展に大いに影響するであろう。すでに優秀な野球やサッカーの選手が海外に出て活躍しているし、海外の国籍を取得して活躍している研究者もいるが、今後は若い優秀な頭脳が流出し続けることが心配である。

日本人の頭脳流失を補うために、海外から優秀な若者を受け入れることにした結果、大学が主にアジアの国に事務所をおき、宣伝活動を活発化するに至っている。果たして優秀なアジアの若者が日本を目指してやってくるであろうか。障害の一つが日本語という言葉である。仮に日本語が堪能であっても日本の企業には就職しにくいばかりか、将来の昇進に関して必ずしも平等ではない。私の研究室を出て、日本で職を得た外国人は、日本社会のflexibilityの少なさへの不満を国内外に発信している。私自身、海外の大学に授業に出かけ、授業後のfree talkingにおいて学生の本音を聞き出すと、彼らは欧米志向であることを正直に言う。特に優秀な学生は日本に関する正確な情報を持ち合わせており、彼らが日本を遠ざけているこうした要因を是非改善すべきである。

最近は火山噴火などの自然災害の予想も頻繁に報道されているが、こうした情報が外国人学生に対して、留学先としての日本の魅力をさらに失うことになるのではないかと危惧している。

著者紹介 東京工業大学名誉教授、エイブル株式会社顧問

Published by 学会事務局 on 25 5月 2015

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 22 5月 2015

生物資源を利用する研究開発やその産業化に多大な影響を及ぼすおそれが指摘されている「生物多様性条約・名古屋議定書」の批准について、政府に対し慎重な対応を求める要請書を日本農芸化学会と連名で担当4大臣あて提出しました。

Published by 学会事務局 on 20 5月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年5月20日付で、第14回「バイオ医薬品」![]() が掲載されました。次回は、2015年6月17日に掲載予定です。

が掲載されました。次回は、2015年6月17日に掲載予定です。

Published by 学会事務局 on 13 5月 2015

この度、セルプロセッシング計測評価研究部会主催の新しい試みとしまして、『研究討論シンポジウム』と題しました合宿型研究会を企画致しました。

日時は、7月10日 (金)(生物工学若手会 夏のセミナー2015[名古屋、7月11日 (土)~12日 (日)]の前日)、場所は、名古屋市内の旅館名龍を予定しております。

本シンポジウムは、研究部会に関連する皆様が学会以外でよりフランクにご自身の研究活動のみならず、興味のある研究や分野について討論する機会を設けることで、研究部会の活性化と、共同研究などの促進を目指すものであります。

内容としては、ご参加いただいた方に自己紹介も含め現在の研究内容やご興味のある研究課題などを口頭にてご発表いただきます。

また、オーガナイザーの方でも議論いただきたいテーマをいくつかご用意させていただく予定です。

ご発表いただいた研究内容について、自由闊達に議論いただければと思っております。

本会を通じて、同じ部会に所属する研究者同士のコミュニケーション強化と、研究内容の理解を図ることで、本研究部会や生物工学会発の新たな研究や研究チームが生まれるのではないかと考えております。

是非とも、参加申し込み方法をご参照の上、ご参加頂きますようお願い申し上げます。

→プログラム詳細・申込み方法はこちら![]()

また、本シンポジウムは共同研究や部会運営、さらには研究室運営までの幅広い議論を目的としておりますので、基本的に学生の参加は不可とさせていただきたく存じます(但し、アカデミック志望の学生の方はご参加いただけます)。このため、ご研究室のみならず知人の研究者の方などで本学会や部会にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ご紹介いただき、奮ってご参加をご検討いただけますようよろしくお願い申し上げます。

なお、本シンポジウムは部会の若手研究シンポジウムの後に企画しております。

そちらと合わせてご参加いただけますと、

若手研究シンポジウム⇒本会⇒研究者交流会(加えて企画いたしております)⇒夏のセミナーという一連の充実した時間をお過しいただけるかと存じます。

初めての試みとなりますので、色々と至らない点があるかと存じますが、皆様の暖かいご支援を賜れますと幸いに存じます。

オーガナイザー: 堀江 正信(京都大学)、岩井 良輔(国立循環器病研究センター)

Published by 学会事務局 on 01 5月 2015

この度、7月10日(金)にセルプロセッシング計測評価研究部会主催のシンポジウム開催を予定しております。生物工学若手会 夏のセミナー2015(名古屋、7月11日 (土)~12日 (日))の前日に名古屋大学東山キャンパス内(未定)で開催されます。

例年、夏のセミナー後に開催しておりましたが、今年度は前日から名古屋駅付近の宿泊施設にて本部会の合宿が企画されております(詳細は5月半ばに公開予定です)。そちらと合わせてご参加いただけると、夏のセミナーまで充実した時間を過ごせる予定になっております。

本シンポジウムは、研究部会に関連する皆様のご研究において、大きな貢献をされていると思われる博士後期課程学生およびポスドク研究者の研究を奨励し、表彰の機会を設けることで、研究部会の活性化と、生物工学会を牽引する若手研究者の自覚と育成を、目指すものであります。

シンポジウム内容としては、若手の研究発表が中心となってしまいますが、本会を通じて、次世代を担う若い世代の研究者のアクティビティーを知っていただき、表彰を通じて発表する若手研究者に本研究部会や生物工学会に、愛着と帰属意識を強く持ってもらうことで、研究部会にご所属の多くの研究室の発展にも貢献できると考えております。

是非とも、参加申し込み方法をご参照の上、ご参加頂きますようお願い申し上げます。

また本シンポジウムでのご発表をいただく方々は、研究部会より「日本生物工学会セルプロセッシング計測評価研究部会Young Researcher’s Award(和名:若手研究奨励賞)」の選考対象とさせて頂きます。このため、ご研究室に該当されるような博士後期課程学生またはポスドク研究者の方がご在籍の場合には、発表応募要項をご参照の上、奮ってご応募をご検討いただけますようよろしくお願い申し上げます。

皆様の暖かいご支援を賜れますようお願い申し上げます。

オーガナイザー: 森 英樹(大阪府立大学)、清水 一憲(名古屋大学)

募集要項等、詳細につきましてはこちら![]() をご参照ください。

をご参照ください。

Published by 学会事務局 on 27 4月 2015

日本生物工学会では、定款に基づき、任期満了に伴う代議員選挙(2015年2月16日~3月2日)を実施いたしました。当選者を下記のとおりお知らせします。

なお、任期は、次の代議員選挙(2017年3月予定)終了の時までです。

⇒![]() 当選者一覧はこちら(218KB)

当選者一覧はこちら(218KB)

♦ 関連記事:

【正会員の方へ】2015-2016年度代議員の選挙について

https://www.sbj.or.jp/news/news_20141212.html

Published by 若手会 on 27 4月 2015

定員に達したため参加申込み受付を終了いたしました。多数のご応募ありがとうございました。

⇒活動報告はこちら

「生物工学若手研究者の集い(若手会)」は、生物工学(醸造・食品工学、代謝工学、生物化学工学、生体分子工学、細胞組織工学、遺伝子工学、生物情報工学 etc.)に関連した研究を行っている、全国の学生、ポスドク、若手企業研究者、若手教員の相互交流を目的とした団体です。その企画といたしまして、毎年夏に合宿形式のセミナーを開催し、いつも以上に交流を深めることを目的としております。2015年度は、中部地区(愛知)にて夏のセミナーを開催する運びとなりました。

本年度は、『異種格闘技戦』を一つのキーワードとして掲げ、幅広いジャンルから講演者をお呼びしようと考えております。生物工学が関わる医療・食品分野を、多面的な角度から議論していきたいと思っております。講演会だけでなく、多くの方々が研究に関して討論をする機会として、ポスターセッション(優秀発表者にはポスター賞あり)も例年通り企画しております。また、ただ会合に参加していただくだけではなく、より深い交流ができるよう、各種イベント(ウェルカム企画 (本会前)、研修イベントなど)を企画しております。

教育機関、研究所、企業の若手研究者や学生の方々を含め、生物工学に興味のある皆様のご参加をお待ちしております。皆様にとって、有意義なセミナーになるよう、尽力いたします。多くの皆様のご参加、心よりお待ちいたしております。

7/11(土)

・講演

・研修セミナー(アサーティブコミュニケーション研修)

・ポスターセッション

・ポストイットディスカッション

7/12(日)

・講演

・優秀賞発表

・優秀賞プレゼン

Published by 学会事務局 on 24 4月 2015

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 24 4月 2015

生物工学会誌 第93巻 第4号

関口 順一

信州大学での28年間、当初の21年間は講座制の下で過ごし、次の5年間は研究室制にかわり、定年後の2年間は特任教授として留学生と数人の学生を指導したが、その移り変わりの中で感じた研究室の体制について述べてみたい。

講座制の規模は大学によりさまざまだが、私が所属した信州大学繊維学部応用生物科学科は教授1、助教授1、助手1が基本であった。学生数は十数名で、半数以上は大学院生が占めており、1–2名の博士課程の学生と企業からの技術者を含めた規模の講座であった。一方、私が育った大阪大学工学部醗酵工学科では、講座の規模はその倍はあり、そのうち学部、修士の時代は週1回の雑誌会と年数回の研究発表会の折、指導教授にお会いする程度で、研究ディスカッションは助手の方にすべて任されていた。博士課程になって岡田弘輔教授の研究室に代わり、講座の規模も中程度になり、気さくな雰囲気の先生の下、研究ディスカッションの機会も増え、その後の研究に対するものの見方、考え方が確立できたように思える。このことからも指導教授と接する機会を増やすことの大切さを感じた。

さて信州大学での話に戻せば、教授として週1回の雑誌会とグループごとの週1回の研究ディスカッション、月1回の全体での研究発表会を実施していた。その中で週1回の研究ディスカッションには直接指導にたずさわる教員にも参加いただいて、詳細に実験方法、結果、今後の展開について話し合った。ノートを持ってこさせるので、理研で問題になった実験の不記載などはまず起こらない。グループ別なので、私はほぼ毎日午前中をこの仕事に充てることになったが、実験結果を評価したり、研究の展開を考える上で有意義であった。もっとも、ディスカッションに参加する学生諸君にとっては息つく暇もない学生生活だったと思うが、それでも卒業生から、あの時の経験が今の職場での仕事を支えていると言われると満更でもない思いである。研究テーマについて、助教授の専門のテーマ以外は私から提案することが多く、助手の方々とのディスカッションを通して、それらの研究テーマを展開した。

ポスドクシステムが不十分な日本では、研究の遂行は若手教員と大学院生に頼らざるを得ず、講座制は研究テーマを高度化し、成果をあげるに好適であった。研究費は赴任後10年近く大学からの運営交付金がほとんどで、たまに財団から外部資金を得ていた程度で、苦しい研究室運営であった。しかし50歳に近づいた頃から、科研費が貰えるようになり、生涯のテーマとなる枯草菌細胞壁溶解酵素の研究を続けることができた。途中、特定領域研究やNEDOのプロジェクトに参加したこともあり、枯草菌ゲノム解析の技術や情報の取扱いなどがわかるようになり、異なる視点から細胞壁溶解酵素の機能解明を行った。まさに新しい実験手法の導入と共同研究に積極的であり続けることの重要さを感じた。さらに論文を精力的に書くことが共同研究者の実績をあげるためにも必須で、共同研究の成功の大きな要素となった。

定年が近くなり、研究室制に移行していったが、その時でも数人の若手教員を交えての研究ディスカッションは続き、雑誌会では異なる分野の教員から多くの知識をもらい、自分だけでは足を踏み入れることがない新分野も体験できた。ところで、私は若手の研究者の方が強く主張した研究テーマを「没」にしたこともあった。個人の自主性を尊重するアカデミアの世界では非常に稀かもしれない。これは自由にテーマを選び、活発に研究をしてもらう雰囲気が大切であることは重々存じているが、一時の面白さを重視するより、それまで培ってきた学問的な位置づけを認識し、より深く掘り下げた研究を持続する方が大切であると感じたためであった。生涯学生諸君には個々のテーマごとに研究の面白さを伝えることに務めてきたつもりだが、このような私の体験談が、新たに研究室を主宰することになる若手研究者や学生諸君の参考になれば幸いである。

著者紹介 信州大学名誉教授

Published by 学会事務局 on 21 4月 2015

幹細胞を利用した再生医療は大きな期待が高まるとともに、技術においても目覚しい発展を遂げています。今回は、再生医療分野におけるスペシャリストをお招きし、最先端の研究と技術に関してご講演いただきます。どのように再生医療を実現していくのか、そして産官学それぞれの立場からどのように参画できるのかなどについて討論し、日本の再生医療の本格化にむけて一助となることを期待し、シンポジウムを企画しました。皆様のご参加をお待ち申し上げております。

なお、シンポジウムに先立ち、2013年度日本動物細胞工学会技術賞の受賞講演を行う予定です。

【日時】2015年 5月25日(月)午後1時~5時半、終了後に懇親会を開催

【場所】キャンパス・イノベーションセンター(JR田町駅前)

【オーガナイザー】柳原佳奈(医薬基盤・健康・栄養研究所)、蟹江慧(名古屋大学)

江橋具(神戸大学)、塚本洋子(旭硝子)

【共催】日本生物工学会生物工学若手研究者の集い

日本生物工学会セルプロセッシング計測評価研究部会

【プログラム】

講演1:

「再生医療応用を考えたときの間葉系幹細胞を再考する」

…阿久津英憲先生(国立成育医療研究センター)

講演2:

「微小重力環境を利用した幹細胞の未分化維持と細胞治療効果」

…弓削類先生 (広島大学)

講演3:

「網膜色素上皮シートの移植および神経回路の再構築による視覚機能の再生に向けて」

…小坂田文隆先生 (名古屋大学)

講演4:

「再生医療に対するバイオマテリアル科学の貢献」

…山岡哲二先生 (国立循環器病研究センター)

講演5:

「ヒト臓器の創出を目指す戦略的iPS細胞研究」

…谷口英樹先生(横浜市立大学)

講演6:

「立体的な臓器再生を目指すバイオ3Dプリンタの開発」

…中山功一先生 (佐賀大学)

Published by 学会事務局 on 17 4月 2015

日本生物工学会では、2015年4月13日(月)、大阪島本にあるサントリー研究センターにて第6回生物工学産学技術研究会を開催いたしました。

第6回目となる生物工学産学技術研究会では、これまでの本研究会に参加された方からのご要望が多い、食品領域、健康栄養領域における「ものづくり」の実用化技術、商品化技術等の紹介を中心とする講演を企画いたしました。当日は雨天にも関わらず、学生の方55名を含む、合計102名の産・学・学生の方々にご参加いただき、 3人の産業界の講師の方から各50分間、ご講演いただき、会場との間で予定時間を超える活発な質疑があり、盛会のうちに終了しました。

また、講演会終了後に開催された懇親会には、学生の方37名を含む総計80名の方々に参加いただきました。会場には人が溢れ、学生の方々の若さと熱気を感じる懇親会になりました。学生の方からは、研究室間の交流はあるけれど企業の方との交流というのは初めてでとてもいい取り組みだと思うとのコメントもございました。

日本生物工学会産学連携委員会

講師の方々

(左:古林氏、右上:中原氏、右下:栗木氏)

講演を熱心に聞き入る参加者

講師と会場との活発な質疑応答

懇親会での意見交換

【関連記事】

Published by 学会事務局 on 15 4月 2015

電源設備法定点検に伴うサーバー停止により、日本生物工学会のホームページおよび大会ホームページが以下の期間利用できなくなります。

ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

なお、上記期間中も会員システム、Journal of Bioscience and Bioengineeringの投稿・査読システム(EES)、および閲覧(ScienceDirect)は通常通りご利用いただけます。

Published by 学会事務局 on 15 4月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年4月15日付で、第13回「遺伝子治療」![]() が掲載されました。次回は、2015年5月20日に掲載予定です。

が掲載されました。次回は、2015年5月20日に掲載予定です。

Published by 支部:中部 on 15 4月 2015

日本生物工学会中部支部のメールマガジンBBChubuの第7号(2015年4月号)を掲載しました。

⇒![]() 日本生物工学会中部支部 メールマガジン『BBChubu』(第7号)(3.70MB)

日本生物工学会中部支部 メールマガジン『BBChubu』(第7号)(3.70MB)

BBChubuは、中部支部の会員相互の交流のためのマガジンで、研究紹介、留学体験、大学ブランド商品紹介、中部地区の企業紹介、コーヒーブレイクという会員交流広場(懸賞問題付き!)もあります。

他支部の会員の方々にもお知らせいたしますので、ご覧いただき、ご意見をお送りください。懸賞問題へのご投稿もお待ち申し上げます。

中部支部 BBChubu編集担当

Published by 学会事務局 on 14 4月 2015

公益社団法人日本生物工学会

会長 秦 洋二

日本生物工学会は、生物工学に関する研究の進歩普及、人材育成、産学連携の促進、国際協力の促進を図り、我が国の学術及び科学技術の振興、福祉の発展に寄与することを目的として活動しております。日本生物工学会の活動にご理解とご賛同いただき、広くみなさま方よりご寄附のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《寄附申込書 送付先》

公益社団法人 日本生物工学会 事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内

E-mail: Fax: 06-6879-2034

《寄附金 振込先》

【ゆうちょ銀行振込】

備え付けの振替用紙を使用してお振込下さい。※通信欄に「寄付申込」とご記入下さい。

振込口座: 00910-3-54007

加入者名:公益社団法人 日本生物工学会

【銀行振込】

三菱UFJ銀行 茨木支店 普通口座 3793590

公益社団法人 日本生物工学会 (ニツポンセイブツコウガクカイ)

日本生物工学会への寄附は、所得税法第78条の寄附金控除を受けることができます。寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。勤務先などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

公益社団法人 日本生物工学会 事務局

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

Published by 学会事務局 on 02 4月 2015

日中醸造技術及び食品シンポジウムは四川大学、四川大学錦江学院、四川省食品科学技術学会、熊本大学、鹿児島大学と日本生物工学会が開催する技術・学術シンポジウムです。2000年から開始され、成都、熊本、鹿児島、それに東京と京都などで合計7回開催されました。

これまでの技術・学術シンポジウムは中国や日本または韓国、東南アジア、そして台湾からの食品製造者、醸造技術者、研究者等の参加者を迎え、出席者は毎回百人以上の規模となり、今では日本と中国の間における伝統食品の分野で技術・学術の交流の重要な会議と位置付けられ、大きな影響力を持つに至っています。

今回の大会は第8回日中醸造・食品・栄養・環境シンポジウムとして、会議主催者の合議を経て、2015年9月に中国の成都での開催が決定され、そして、主催者の一つである中国食品科学技術学会の提案により、第1回日中伝統食品創新フォーラムも兼ねた開催となっております。現在、準備作業を進めています。

日中双方の酒類、醤油、食酢、漬物、ヨーグルト、その他の発酵食品やこれらの企業から生成される副産物の利活用に関係する業界、大学、研究機関のご参加を心待ちにしています。

| 大会日程 | 2015年9月13(日)~15日(火) |

|---|---|

| 開催場所 | 中国四川省成都市 四川省科技舘 |

| 大会テーマ |

|

| 使用言語 | 中国語、日本語、英語 講演は中国語、日本語に同時通訳 |

| 参加費 | 日本からの参加者は1300元(宿泊費は別途となります。) |

| 発表方法 | 論文及び講演、ポスター発表、自由討議、見学等 |

| 論文募集の 締め切り |

|

| 論文作成要領 |

|

| 論文の 提出先 |

大会事務局(日本語対応可): 曽麗雲(四川大学錦江学院) Email: 767944483@qq.com |

| スケジュール |

|

| 問合せ先 | 日本生物工学会 企画委員会 委員長 大政健史 Email: omasa@bio.eng.osaka-u.ac.jp |

| その他 | 言語は英語、日本語、中国語とし、講演には中国語、日本語の同時通訳のサービスが提供される予定。参加のみされる方も事前に申し込みが必要です。詳しくは問合せ先まで |

主催: 日本生物工学会、中国食品科学技術学会、四川省食品科学技術学会、四川省栄養学会

四川大学、四川大学錦江学院

Published by 学会事務局 on 01 4月 2015

第67回日本生物工学会大会(2015)のホームページを開設しました。当サイトでは、2015年10月26日(月)から28日(水)に、城山観光ホテル(鹿児島)で開催される年次大会に関する情報を発信していきます。

講演要旨登録と大会参加申込のウェブ受付は、2015年6月3日(水)より開始いたします。

本大会への皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

公益社団法人日本生物工学会

第67回年次大会(2015)ホームページアドレス

https://www.sbj.or.jp/2015/

Published by 学会事務局 on 25 3月 2015

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 25 3月 2015

生物工学会誌 第93巻 第3号

江崎 信芳

2013年11月に文部科学省から「国立大学改革プラン」が示された。今後10年で世界大学ランキングトップ100にわが国の10大学をランクインさせるという。世界の動きに遅れまいとする文部科学省(以下、文科省)の切迫感が滲み出ている。しかし、そもそも世界大学ランキングの意義を疑問視する声や、仮に意義を認めるとしても到底達成できないのでは、という声が多く聞かれる。文科省と意見交換する機会の多い大学執行部メンバーはまだしも、教育研究現場の教員の多くは戸惑っているのではないか。こうした、文科省(あるいは大学執行部)と現場教員の間の乖離は年々大きくなってきているように思われる。

筆者は2008年10月から6年間、京都大学の理事を務め、企画、評価、人事制度などの業務に携わるなかで、こうした乖離に起因する多くの問題に直面し、距離を縮めることの難しさを実感した。待ったなしなのかもしれないが、乖離が拡大していくとこの先どうなるのか、心配でならない。

国立大学は2004年4月からそれぞれ個別の国立大学法人になった。この間、国からの運営費交付金の配分額は毎年1.0 ~1.6%削減されている。京都大学の場合、2014年度の運営費交付金は、10年前の法人化直後の配分額の約85%に減額されている。一方、2014年度の人件費予算は運営費交付金総額の94%を占め、運営費交付金のほとんどが人件費に使われる。このまま減額が続けば、間もなく運営費交付金で人件費を賄うことができなくなるであろう。ほかの国立大学の状況も似たり寄ったりではないかと思われる。これだけをみれば、国はとんでもないことをしているようにみえる。

しかし、文科省は実は懸命に頑張っている。2014年度、全国86の国立大学に配分する運営費交付金の総額は1.1兆円に上り、この金額は実は前年度に比べてほとんど減額されていない。上記の運営費交付金は年々減額するが、それとは別に、大学ごとにメリハリをつけて配分する、いわゆる「袋予算」を別途確保しており、この「袋予算」分を含めると、国全体の運営費交付金の総額は昨年度に比べてほとんど減っていない。「袋予算」の中身としては、「国立大学改革強化推進事業(2014年度138億円)」などであり、配分されれば、学長のリーダーシップのもとで基盤的なことに使ってよい、といわれるものである。これをうまく使えれば、上述の縮減分を補填できるはずである。

ところが、こうした「袋予算」の資金配分を受けるためには、いろいろな条件が付されている。その顕著なものは、教員への年俸制導入であろう。2014年度と2015年度の2年間に全国立大学の1万人の教員に年俸制を導入し、研究大学では20%、それに準ずる大学では10%の教員に年俸制を導入してほしいという。この機会に、しっかりとした教員個人評価制度を確立するとともに、教員の流動性を高めてほしいという。しかし、研究大学とそれに準じる大学とは具体的にどの大学なのか、また、なぜ20%あるいは10%なのか、明確な説明がないので、教員は戸惑うばかりである。

今後、運営費交付金で人件費を賄えなくなると、たとえば1人の教員の人件費を2つの大学で折半するような必要性に迫られるかもしれない。その場合、年俸制教員でないと、人事制度上、折半はきわめて難しい。こうした年俸制導入の意義は頭では理解できても、自分と無関係な形で進めてほしいと願う教員は少なくなかろう。国立大学はそれぞれ法人組織になっているので、文科省としてできることは、「袋予算」の配分を通して各大学に考えてもらうしかないのかもしれない。

とはいえ、現場教員の理解と協力がなければ、中身のある改革は期待できない。そのためには、目標を具体的な数字で示す際に、なるほどと腑に落ちる理由を説明できるかどうかが鍵になるのであろう。

著者紹介 京都大学名誉教授

Published by 学会事務局 on 18 3月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年3月18日付で、第12回「再生可能資源からの燃料生産」![]() が掲載されました。次回は、2015年4月15日に掲載予定です。

が掲載されました。次回は、2015年4月15日に掲載予定です。

Published by 学会事務局 on 17 3月 2015

2015年度学会賞受賞候補者推薦の募集は終了しました。多数のご推薦ありがとうございました。

選考結果については、2015年6月に当サイトでお知らせします。また、第67回日本生物工学会大会の初日(10月26日)には、授賞式を開催し、各賞受賞者の表彰を行う予定です。

Published by 学会事務局 on 17 3月 2015

Journal of Bioscience and Bioengineering JBB)のEndNoteアウトプットスタイルが利用できるようになりました。⇒JBBのスタイルファイルのダウンロードはこちらから

詳しくはEndNoteのサイト(http://endnote.com/)をご覧下さい。

Published by 学会事務局 on 02 3月 2015

Published by 学会事務局 on 25 2月 2015

生物工学会誌 第93巻 第2号

永井 史郎

厚労省(2013年度)は全国医療機関に支払われた医療費が39兆3千億円であり、2014年度には40兆、国家予算の40%に達すると予想しています。一方、国際糖尿病連合(IDF)は、2013年度の世界糖尿病人口(20~79歳)が3億8200万人であり、2003年度(1億9400万人)から倍増したと報告しています。経済成長に伴い、糖尿病は中国、インド、アフリカでも年々深刻化しており、メキシコ、フランスなどでは高カロリー食品(加糖飲料など)への課税が導入され、USAでも検討中であるとか。日本での糖尿病患者(予備軍を含む)も2050万人になるようです(神戸新聞2014/9/2付)。

古い話ですが、1970年頃、廃糖蜜を原料にしたパン酵母生産(好気)でエタノール発酵の併発を防ぐ培養法を検討していました。ブドウ糖濃度を一定に保つことのできるケモスタット培養法で調べた結果、ブドウ糖濃度が100 mg/Lを超えると酸素供給が十分であるにも拘らず、エタノール発酵の併発が認められミトコンドリアの活性低下が示唆されました。

2000年、ブドウ糖を増殖制限因子(70%)にした酵母の培養では十分に与えた場合に比べ酵母の出芽回数が20回から28回に増えること、すなわち酵母の寿命が延びることが発見され長寿遺伝子(サーチュイン)と命名されまし1)。ヒト細胞でも確認されました。

基本的な特徴は、①NAD+依存性脱アセチル酵素が活性化し、DNAの複製が安定化する(長寿)。②核内転写因子(FOXO1)が活性化し、ミトコンドリアで抗酸化酸素(SOD、カタラーゼなど)の生成を促し、ミトコンドリアで発生している活性酸素種(reactive oxygen species, ROS)を無害化(水に)するなどです。

現在の飽食時代、血糖値(標準:60~110 mg/100 mL)が高くなる場合が多くあります。この場合、ミトコンドリアではNADH > NAD+になり過剰電子はROSの発生を加速し、細胞に酸化障害を与え「病」の根元となるようです。さらに高血糖ではブドウ糖(還元糖)は非酵素的にタンパク質と反応し(メイラード反応)、糖化物(advanced glycation end products, AGEs)をつくります(シッフ塩基、アマリド化合物など)。これらのラジカル反応はROSも発生する以外、血管内皮細胞のタンパク質の糖化を促進、血流障害の原因となり、脳、心疾患の要因となっています。高血糖はROSによる酸化(サビ)とAGEsによるタンパク質の糖化(コゲ)で万病の元となっています。ちなみに、哺乳動物の血糖値は、ネコ(肉食):71~148、イヌ(雑食):120~140、ブタ(雑食):70~120、マウス(雑食):75~115、ヒツジ(草食):60、ウサギ(草食):135など、一定範囲に保たれているようです2)。

人類(ホモ・サピエンス、20万年前)が生活してきたアフリカでは飢餓との戦いでした。その結果からか、高血糖を下げる手段はインシュリンの分泌しかありません。そのため、ご存知の通り、インシュリン分泌が不調になると血糖値を下げることは困難になります。逆にブドウ糖が不足すると、貯蔵グリコーゲン、糖新生アミノ酸、グリセリン、乳酸などから補給できます。これらがなくなると脂質からケトン体でエネルギー生産が可能になるといったように、「多様的」に対応できます。稲作民族である私達は米麦を主食に生き抜いてきましたが、過酷な労働が伴うためエネルギー消費が大きく、庶民の高血糖は少なかったと思われます。

最近は健康維持のためカロリー制限によるダイエットも盛んですが、カロリー制限は糖質、タンパク質、脂質の燃焼熱を基準にして計算されています(生理的根拠が曖昧である)。一方、糖質制限は糖質のみを食事から減らす方法であり簡単です。先にも述べましたが、生活習慣病の原因は糖質過剰によるミトコンドリアの不調が主原因でミトコンドリア病とも呼ばれています3)。体重の10%はミトコンドリアで占められているようです。糖質制限とウォーキングなどの運動(ミトコンドリアの活性化)で健康長寿を目指したいものです。

1) NHK「サイエンスZERO」取材班,今井眞一郎編著:NHKサイエンスZERO 長寿遺伝子が寿命を延ばす,NHK出版 (2011).

2) 夏井 睦:炭水化物が人類を滅ぼす 糖質制限からみた生命の科学,光文社新書 (2013).

3) 近藤祥司ら:Newton, 12, 44 (2012).

著者紹介 広島大学名誉教授

Published by 学会事務局 on 25 2月 2015

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 支部:東日本 on 23 2月 2015

日本生物工学会東日本支部では、2015年2月13日(金)に2015年度学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦の受付を終了しました。

関連記事:東日本支部長賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い(締切:2015/2/13)

他の支部では、2015年2月27日(金)まで候補者の推薦を受け付けておりますので正会員におかれましては優秀な学生会員の推薦をお願いいたします。⇒推薦要領はこちら

Published by 学会事務局 on 19 2月 2015

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。

⇒第2回SBJシンポジウム開催報告![]()

SBJシンポジウムは、日本生物工学会がカバーする広い科学技術・教育分野について、産官学の連携を深め、さらにはアジアをはじめとした諸外国の情報や動向について討議することを目的として、創立100周年に向けて新たにスタートしたものです。

SBJシンポジウムは、日本生物工学会がカバーする広い科学技術・教育分野について、産官学の連携を深め、さらにはアジアをはじめとした諸外国の情報や動向について討議することを目的として、創立100周年に向けて新たにスタートしたものです。

今回は、韓国生物工学会(KSBB)などから研究者を招待し、アジアとの連携も図りたいと思います。前日5月21日(木)の総会および第20回生物工学懇話会に引き続き、多数の皆様のご参加をお待ちしております。

【後援】公益社団法人 日本農芸化学会、公益社団法人 化学工学会、一般財団法人 バイオインダストリー協会

講演は英語で行われます。

公益社団法人 日本生物工学会事務局 (吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内)

TEL: 06-6876-2731 FAX: 06-6879-2034

E-mail: sympo@sbj.or.jp (SBJシンポジウム担当)

Published by 学会事務局 on 18 2月 2015

日本生物工学会の2015年度総会および第20回生物工学懇話会を下記のとおり開催いたします。

会員のみなさまにおかれましては、多数ご出席下さいますようご案内申し上げます。

| 日時 | 2015年5月21日(木)13:00~14:20 |

|---|---|

| 場所 | 千里ライフサイエンスセンター 5階 501~503会議室 〒560-0082 豊中市新千里東町1-4-2 TEL. 06-6873-2010 →アクセス |

| 次第 |

|

| 日時 | 2015年5月21日(木)14:40~17:00 |

|---|---|

| 場所 | 千里ライフサイエンスセンター 5階 501~503会議室 |

| 参加費 | 無料(事前申込み不要) |

| 内容 |

|

| 日時 | 2015年5月21日(木)17:00~19:00 |

|---|---|

| 場所 | 千里ライフサイエンスセンター 6階 千里ルームA |

| 会費 | 5,000円(税込) 懇親会費は当日受付にてお支払いください。 |

| 申込方法 | 日本生物工学会代議員の方には事務局から個別に案内メールをお送りします。メールの案内に従って申込みフォームよりお申し込みください。 代議委員以外で懇親会への参加を希望される方は

件名は「2015年度日本生物工学会総会懇親会申込み」としてください。 |

| 締切日 | 2015年5月7日(木) |

| 申込・問合せ先 | 公益社団法人 日本生物工学会事務局(吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内) TEL: 06-6876-2731 FAX: 06-6879-2034 E-mail: |

Published by 学会事務局 on 18 2月 2015

| 日時 | 2015年5月21日(水)14:40~17:00 |

|---|---|

| 場所 | 千里ライフサイエンスセンター 5階 501~503会議室 〒560-0082 豊中市新千里東町1-4-2 TEL. 06-6873-2010 |

| 参加費 | 無料(事前申込み不要) |

(司会:貝沼 章子)

ヒット商品を開発するためには、日常生活の中で気づく力を高めることが重要である。その気づきを生かしてヒット商品を開発してきた商品の実例を用いて、さまざまなアプローチの方法を具体的に説明し、誰もが気づく力を高めればヒット商品開発を行えることを理解していただくとともに、日々日常の中で実践できる訓練方法を紹介する。特に消費者受容性の高い商品コンセプトを創造することが、これを作れば売れるという確信をもって研究開発する上で必要不可欠であり、消費者ベネフィット(ニーズ)と商品アイデアの関係を説明しつつ、ベネフィットとアイデアを分けて考えることの重要性を理解していただく。

(座長:坂口 正明)

♦ 関連記事:【事務局より】 2015年度総会および関連行事のお知らせ(2015/5/21)

Published by 学会事務局 on 18 2月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2014年4月より新企画「よくわかるバイオ」が始まり、2015年2月18日付で、第11回「抗生物質とは何か?」![]() が掲載されました。次回は、2015年3月18日に掲載予定です。

が掲載されました。次回は、2015年3月18日に掲載予定です。

Published by 学会事務局 on 16 2月 2015

投票受付は終了しました。

日本生物工学会では、代議員選挙の電子投票を2015年3月2日(月)正午まで受け付けています。

Published by 支部:関西 on 09 2月 2015

| 日時 | 2015年8月20日(木)13:30~19:00 |

|---|---|

| 場所 | サントリーワールドリサーチセンター(京都府相楽郡精華町精華台8-1-1) |

| 日時 | 2015年11月12日(木)13:00 ~ 19:00 |

|---|---|

| 場所 | 京都市産業技術研究所 大ホール(京都リサーチパーク) |

| 日時 | 2016年2月10日(水)13:30~18:30 |

|---|---|

| 場所 | 白鶴酒造株式会社(神戸市東灘区住吉南町4-5-5) |

Published by 学会事務局 on 08 2月 2015

| 内容 | 開催日 |

|---|---|

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「コンピュータは、ゲームで人を超えられるか?」〈東京〉 | 2016.03.28 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「TPP時代の食の安全・トレーサビリティの確保と世界戦略」〈東京〉 | 2016.03.24 |

| 【協賛行事】サイエンス友の会特別教室「微生物がパンを作る! 筑波大学で微生物実験&見学会」〈つくば市〉 | 2016.03.19 |

| 【協賛行事】未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ(41) 「生命科学における高圧力研究の異分野融合」 〈東京〉 | 2016.03.17 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「バイオ素材百花繚乱8~革新的なバイオ化成品生産技術」〈東京〉 | 2016.03.11 |

| 【協賛行事】第76回熱測定講習会―初心者のための熱測定の基礎と応用― ~ 熱測定の基礎と高分子材料・医薬品(低分子医薬品・バイオ医薬品)への応用 ~〈東京〉 | 2016.03.08-9 |

| 【協賛行事】第11回理研「バイオものづくり」シンポジウム〈和光市〉 | 2016.03.04 |

| 【協賛行事】2016年産業技術総合研究所中部センター研究講演会 〈名古屋〉 | 2016.03.01 |

| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「ハイコンテントアナリシス(HCA)技術の進化」〈東京〉 | 2016.02.25 |

| 【協賛行事】色材マテリアル講座-バイオベースマテリアルの明日はどっちだ- | 2016.02.17 |

| 【後援行事】第9回高度医療都市を創出する未来技術国際シンポジウム 「学際的がん研究の新たな展望」〈岡山〉 | 2016.02.05 |

| 【協賛行事】平成27年度 産総研 材料・化学シンポジウム 「21世紀の化学反応とプロセス-快適な社会に向けた新機能材料の創出を目指して-」〈つくば市〉 | 2016.02.05 |

| 【協賛行事】GMPセミナー「医薬品製造に関わるGMPの最新動向:講演会&見学会」〈大阪〉 | 2016.02.04-5 |

| 【協賛行事】第4回 生体材料接着研究会〈東京〉 | 2016.02.01 |

| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「中分子医薬の最新状況と課題」〈東京〉 | 2016.01.26 |

| 【協賛行事】第21回高専シンポジウム in 香川〈香川〉 | 2016.01.23 |

| 【共催行事】2014年度技術賞受賞講演及び第35回日本動物細胞工学会シンポジウム「バイオ医薬品の物性と免疫原性」〈東京〉 | 2016.01.22 |

| 【協賛行事】産総研 中国センター シンポジウム「材料・化学研究が切り拓く産業競争力強化への道筋」〈広島〉 | 2016.01.21 |

| 【協賛行事】第28回バイオエンジニアリング講演会〈東京〉 | 2016.01.09-10 |

| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術”勉強会「食品のおいしさや履歴を識る新しい技術」〈東京〉 | 2015.12.21 |

| 【関連行事】高校生セミナー「生物工学と生命工学研究が支える食品産業」〈東京〉《東日本支部共催》 | 2015.12.19 |

| 【後援行事】内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム) 次世代農林水産業創造技術 「次世代機能性農林水産物・食品の開発」公開シンポジウム〈東京〉 | 2015.12.16 |

| 【後援行事】2015環太平洋国際化学会議 PACIFICHEM 2015〈ホノルル、ハワイ〉 | 2015.12.15-20 |

| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術”勉強会「Fc受容体(FcR)を通して考える抗体医薬品の進化と品質管理」〈東京〉 | 2015.12.08 |

| 【関連行事】微生物学の新たな発展,ゲノムから機能・実用に関する九州シンポジウム〈宮崎〉《九州支部共催》 | 2015.12.06-7 |

| 【協賛行事】バイオエンジニアリング研究会講演会「血漿分画製剤と人工血液成分のエンジニアリング」〈東京〉 | 2015.12.04 |

| 【協賛行事】第35回水素エネルギー協会大会〈東京〉 | 2015.12.03-4 |

| 【協賛行事】第42回炭素材料学会年会〈大阪〉 | 2015.12.02-4 |

| 【協賛行事】コロイド先端技術講座2015「バイオ・アクティブ・ソフトマター ~生体を理解し、利用する基本原理から新しい産業技術をめざして~」《東京》 | 2015.12.02 |

| 【協賛行事】第5回世界工学会議(WECC2015)〈京都〉 | 2015.11.29-12.02 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会 「見えない光を見る~放射線からテラヘルツ波まで~」〈東京〉 | 2015.11.26 |

| 【協賛行事】INCHEM TOKYO 2015〈東京〉 | 2015.11.25-27 |

| 【協賛行事】日本ゾル- ゲル学会 第13回討論会〈つくば市〉 | 2015.11.19-20 |

| 【協賛行事】第29回日本吸着学会研究発表会〈徳島市〉 | 2015.11.19-20 |

| 【協賛行事】第32回ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム2015〈東京〉 | 2015.11.17-20 |

| 【後援行事】(創立30周年記念フォーラム)平成27年度 広島バイオフォーラム~広島発バイオテクノロジーの現状と将来への展望~〈広島〉 | 2015.11.16 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「次々世代一分子リアルタイムシークエンサは世界の覇者となるか?! ~国際標準化への動きと沖縄の応用事例」〈東京〉 | 2015.11.12 |

| 【関連行事】第8回 北陸合同バイオシンポジウム〈石川〉《中部支部共催》 | 2015.10.30-31 |

| 【協賛行事】第3回コロイド実用技術講座 「分散・凝集のすべて」 ~希薄系から濃厚系までのあらゆる分散・凝集現象に関わる研究者・技術者のための最新理論とテクニック~〈東京〉 | 2015.10.26-27 |

| 【協賛行事】2015 年 日本イオン交換学会・日本溶媒抽出学会連合年会(第31回日本イオン交換研究発表会・第34回溶媒抽出討論会)〈金沢〉 | 2015.10.23-24 |

| 【協賛行事】15-2 エコマテリアル研究会 「バイオマス資源の高度利活用技術の開発動向」 | 2015.10.16 |

| 【協賛行事】第51回記念熱測定討論会〈埼玉〉 | 2015.10.08-10 |

| 【後援行事】日本応用糖質科学会平成27年度大会(第64回)・応用糖質科学シンポジウム〈奈良〉 | 2015.09.16-18 |

| 【協賛行事】第25回イソプレノイド研究会例会〈仙台市〉 | 2015.09.14 |

| 【共催行事】第8回 日中醸造・食品・栄養・環境シンポジウム(第1回日中伝統食品創新フォーラム)〈四川省成都市〉 | 2015.09.12-16 |

| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術”勉強会「蛋白質発現系の進歩と医療への応用」〈東京〉 | 2015.09.11 |

| 【協賛行事】第18回ゾル-ゲル国際会議 (Sol-Gel 2015) [The XVIII International Sol-Gel Conference]〈京都〉 | 2015.09.06-11 |

| 【協賛行事】第13回高付加価値食品開発のためのフォーラム(シーズとニーズの新たな出会い)「口から腸まで食品と細胞の相合作用」〈大阪〉 | 2015.09.04-5 |

| 【協賛行事】第31回ファジィシステムシンポジウム(FSS2015) ―Fuzzy Sets 50 年!―〈東京〉 | 2015.09.02-4 |

| 【後援行事】JASIS2015〈千葉〉 | 2015.09.02-04 |

| 【協賛行事】第17回日本感性工学会大会「魅せる感性」〈東京〉 | 2015.09.01-3 |

| 【協賛行事】第28回におい・かおり環境学会〈名古屋〉 | 2015.08.25-26 |

| 【協賛行事】第75回熱測定講習会 生体関連分子の熱分析の基礎と応用― バイオカロリメトリー入門 ―〈京都〉 | 2015.08.25-26 |

| 【共催行事】第29回キチン・キトサンシンポジウム〈東京〉 | 2015.08.20-21 |

| 【協賛行事】“未来へのバイオ技術”勉強会「バイオロボティクス」〈東京〉 | 2015.08.03 |

| 【共催行事】第34回日本糖質学会年会〈東京〉 | 2015.07.31-08.02 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「希少難病治療~iPS創薬と内在物質補充療法」〈東京〉 | 2015.07.30 |

| 【後援行事】日本プロテオーム学会2015年会(JHUPO第13回大会) 「タンパク質がおりなす生命システムの全体像を理解する~プロテオミクスを基盤としたシステムズバイオロジーの最前線~」〈熊本市〉 | 2015.07.23-24 |

| 【後援行事】広島バイオテクノロジー推進協議会 平成27年度通常総会記念講演〈広島〉 | 2015.07.23 |

| 【協賛行事】15-1エコマテリアル研究会「バイオマスプラスチックの研究最前線」〈東京〉 | 2015.07.17 |

| 【後援行事】第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議(ICOBTE 2015 FUKUOKA)〈福岡〉 | 2015.07.12-16 |

| 【協賛行事】第28回イオン交換セミナー「挑戦するイオン交換IV」〈東京〉 | 2015.07.10 |

| 【協賛行事】大阪工研協会 バイオ実習セミナー ―微生物・細胞取扱いの基本操作と検査・試験への応用―〈大阪〉 | 2015.07.03, 2015.07.06 |

| 【協賛行事】第22回HAB研究機構学術年会「革新的医薬品創出のための基盤構築戦略」 | 2015.06.26-27 |

| 【協賛行事】2015年 産業技術総合研究所中部センター オープンラボ | 2015.06.23-24 |

| 【協賛行事】第10回熱分析基礎講座:DSC・DTA・TG・TMAの講義と演習- 信頼性の高い測定のために-〈大阪〉 | 2015.06.23 |

| 【協賛行事】“Metals in Biology” in Wako-生体内金属元素の機能解明-〈埼玉〉 | 2015.06.16-17 |

| 【協賛行事】JBA“未来へのバイオ技術”勉強会 月例会 「医療を変革する細胞作製と画像クラスタリング~折り紙、ビーズ、ひも、カルタ」〈東京〉 | 2015.06.16 |

| 【協賛行事】日本ゾル- ゲル学会 第12回セミナー「機能性ウェットコーティング -ゾル-ゲル材料の最前線」〈大阪〉 | 2015.06.05 |

| 【協賛行事】第60回低温生物工学会大会(セミナー・年会)「アモルファス-食品および医薬品への応用-」〈東京〉 | 2015.05.30-31 |

| 【協賛行事】第17回マリンバイオテクノロジー学会大会〈東京〉 | 2015.05.30-31 |

| 【関連行事】第34回動物細胞工学シンポジウム「再生医療の近未来~どこまでできるか?どこまで届くか?~」〈東京〉《生物工学若手研究者の集い・ セルプロセッシング計測評価研究部会共催》 | 2015.05.25 |

| 【協賛行事】食品ハイドロコロイドセミナー2015~初心者のためのハイドロコロイド研究法の解説~および第26回食品ハイドロコロイドシンポジウム〈京都〉 | 2015.05.21-22 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「食品の合理的な安全性証明」〈東京〉 | 2015.05.19 |

| 【協賛行事】界面コロイドラーニング 第31回現代コロイド・界面化学基礎講座~最先端のコロイドの知識を充実した2日間で~〈東京:5月14・15日/関西:6月18・19日〉 | 2015.05.14-15/06.18-19 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「マイクロエンジニアリング」〈東京〉 | 2015.05.11 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「神戸発、食のグローバルイノベーション~バイオプロダクション次世代農工連携拠点の成果より」〈東京〉 | 2015.04.20 |

Published by 支部:東日本 on 28 1月 2015

日本生物工学会東日本支部では、毎年度の生物工学フォーラムなどの行事のほか、随時、小規模な「コロキウム」を開催します。

今回のコロキウムでは、併せて2012年度より設けられた日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)および2013年度より設けられた東日本支部支部長賞の選考を兼ねた、学生ポスター発表・講演を実施します。これらの賞は、生物工学分野での活躍が期待される学生の皆さんの研究を応援する目的で設けられました。飛翔賞、東日本支部長賞の詳細は、こちらの案内をご参照ください。学生の皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。

主催:日本生物工学会 東日本支部

協賛:一般財団法人バイオインダストリー協会

| 日時 | 2015年3月3日(火)13:00~20:00(懇親会を含む) |

|---|---|

| 場所 | 東京工業大学すずかけ台キャンパス すずかけホール(講演会)ラウンジ(懇親会) (横浜市緑区長津田町 東急田園都市線 すずかけ台駅 徒歩5分) |

| プログラム |

|

| 申し込み方法 | こちらの申込フォームに必要事項を記入し、お申し込みください。 ※当日受付も行いますが、原則として事前登録をお願い致します。 (ポスター発表者は必ず事前登録を行ってください。) |

| 事前登録締切 | 2015年2月20日(金) |

| 学生ポスター 発表希望者 |

申し込みフォームより、参加申込をしてください。 また、こちらの要旨フォーマット ポスター発表の定員は30名です。お早めにお申し込み下さい。 要旨提出締切:2月20日(金) |

| 参加費 | コロキウム:無料 懇親会: 一般 3,000円(税込)、学会員・協賛団体 2,000円(税込)、学生 1,000円(税込) ※ポスター賞の発表・授与は懇親会のときに行いますので、応募者は是非御参加ください。 (参加費は当日、受付にてお支払いください。) |

| 問合せ先 | 上田 宏 E-mail: ueda@res.titech.ac.jp 大河内美奈 E-mail: okochi@chemeng.titech.ac.jp |

| 世話人 | 上田宏(東工大資源研)、大河内美奈(東工大院理工)、座古保(理研) |

Published by 支部:東日本 on 28 1月 2015

平成27年1月23日

日本生物工学会 東日本支部長

養王田正文

東日本支部長賞、日本生物工学会生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦の御願い

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。

さらに、2013年より生物工学会東日本支部独自の試みとして、東日本支部長賞を創設しました。東日本支部長賞は生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員(全学年を対象)の研究奨励を目的とするものです。

つきましては、東日本支部長賞ならびに生物工学学生優秀賞への応募者を募集いたします。東日本支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご推薦をお願いいたします。

| 東日本支部長賞への応募ならびに選考方法 |

|---|

|

| 生物工学学生優秀賞への応募ならびに選考方法 |

過去の生物工学学生優秀賞受賞者に関しましては、以下のサイトを御参照ください。 |

「生物工学学生優秀賞候補者調書」と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」に必要事項を記入し、「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部長賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部長賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: yohda@cc.tuat.ac.jp(TEL. 042-388-7479)宛、2月13日(金)迄にお送りください。

ご多忙中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 25 1月 2015

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 25 1月 2015

生物工学会誌 第93巻 第1号

倉橋 修

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様をはじめ、これまで学会活動にご参画、ご協力頂きました多くの皆様に、改めて御礼を申し上げます。

園元会長が2013年に掲げられた活動方針、重点課題(3アクション+7テーマ:学会HP参照)は、学会を取り巻く社会の環境変化に対応しつつ、創立100周年、さらにはその先に向けた学会の基盤作りを目指すものです。そのためには、学会および学会員がこれまでの考え方や行動を能動的に変えていくことが求められています。

少々古いデータになりますが、日本経済大学の後藤俊夫教授が2009年に発表された調査結果によると、日本には創業200年以上の歴史を有し、老舗と呼ばれる会社が3937社も存在するということです。最も長い歴史を有する会社は神社や寺を建立する金剛組で、なんと西暦578年に創業しています。世界各国の調査結果も示されており、2位以下は、ドイツ1850社、英国467社、フランス376社と続き、アジアでは中国75社、インド6社、韓国1社とのことです。米国企業は平均30年の短い寿命で衰亡していると言われていますが、老舗の多寡は必ずしも各国・各地域の歴史の長さとは相関しないように思えます。我国に老舗と呼ばれる会社が突出して多いのは、その地政学的な特性に加え、独自の文化、自然、風土、思想などが色濃く反映された結果ではないでしょうか。

日本のバイオインダストリーも例外でなく、長い歴史を誇る会社が多々存在します。醤油製造を生業としたヒゲタ醤油は1616年に、ヤマサ醤油は1645年、酒造りを生業とする月桂冠は1637年、大関は1711年、酢の醸造を生業とするマルカン酢は1649年に創業しています。我国の伝統的な発酵食品の会社以外でも、武田薬品工業は和漢薬の仲買商店として1781年に創業し、アサヒビールとサントリーは1889年に、キリンビールは1907年に創業しています。筆者の属する味の素は1909年に創業しており、100年を超える歴史を有していますが、各社ともバイオテクノロジーをコアコンピタンスとして経営の多角化を図りながら、事業規模を拡大しています。このように長期間に亘り存続できたのは、時代の変化を機敏に捉えつつ、新たな社会的価値、お客様価値を創造し続けてきたからこそであり、伝統は革新の連続であると言われる所以です。

東洋には自然に生かされているという思想があり、日本のバイオインダストリーは自然に謙虚に対峙し、自社の基盤に外からの異質な文化を鷹揚に取り込み、混ぜ合わせ、発酵、熟成させて自らの基盤を発展、拡大し、魅力的なものに変えてきたからこそ長期間に亘り、存続し得たのではないでしょうか。

さて、日本生物工学会は2022年に創立100周年を迎えます。本学会創立の端緒となった1910年の大阪高等工業学校醸造会の設立から数えれば、既に100年を超える歴史があり、国内の学会の中では伝統ある学会と言えます。1923年に大阪醸造学会として設立されて以来、1962年には日本醗酵工学会に、1992年には日本生物工学会へと学会名称が変更されると同時に学会の基盤を発展、拡大してきました。大阪醸造学会から日本醗酵工学会への改称は、同窓会的性格を併せ持つ学会が純粋学術団体へと大きく変貌を遂げるものでしたが、先輩諸氏が学会会員の声に真摯に向き合い、リスクを取って変革にチャレンジされたことが今日の発展に繋がっているものと推測します。日本生物工学会は、これからも原点を見つめながら、学会のステークホルダーの声に耳を傾け、能動的に自らを変えていくことが必要であると考えます。

一方で、決して変えてはならないものもあります。日本生物工学会の定款にはその目的が明確に示されていますが、筆者は日本生物工学会とは、日本独自の基盤(文化、自然、風土)に根ざし、生物を研究開発対象として実学(役に立つ知、技と新たな社会的価値の創造)を志す研究者が集い、学会本部・支部役員と会員の皆様、特に次世代を担う若手会員の皆様との双方向コミュニケーションによる切磋琢磨の場と考えています。これこそが本学会の変えてはならない原点ではないでしょうか。

日本生物工学会が、これからも社会的価値を創造する学会として発展し続ける事を願いつつ、年頭のご挨拶といたします。

著者紹介 味の素(株)(常務執行役員)

バイオ・ファイン事業本部(副事業本部長)、バイオ・ファイン研究所(所長)

Published by 学会事務局 on 23 1月 2015

第67回日本生物工学会大会(会期:2015年10月26~28日、会場:城山観光ホテル)のシンポジウム公募は終了しました。多数のお申し込みありがとうございました。採択につきましては3月中旬に世話人にメールにてお知らせいたします。

♦ 関連記事: 【年次大会】第67回日本生物工学会大会シンポジウム公募のお知らせ

Published by 学会事務局 on 22 1月 2015

日本生物工学会では、定款第6条3項にもとづき、任期満了に伴う代議員選挙(電子投票)を下記の通り実施いたします。

※電子投票には、有効なメールアドレスの登録が必須となります.

メールアドレスを登録していない方、あるいは変更をご希望の方は、異動連絡届出、または、以下の登録フォームより予めご登録いただきますようお願い申し上げます。

Published by 学会事務局 on 22 1月 2015

日本生物工学会では、2015年度の学会賞(生物工学賞・生物工学功績賞・生物工学功労賞・生物工学奨励賞・生物工学技術賞・生物工学論文賞・生物工学アジア若手賞・生物工学アジア若手研究奨励賞・生物工学学生優秀賞)受賞候補者の推薦を募集しております。

授賞規程![]() (2013年5月25日改正)および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

(2013年5月25日改正)および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

【推薦書類の提出先】公益社団法人日本生物工学会事務局 E-mail: award@sbj.or.jp

メールの件名は「(各賞名)推薦」としてください。

【書類提出締切】2015年3月13日(金)

生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の推薦書類は、2015年2月27日(金)までに各支部長宛にお送りください。(東日本支部は、2月13日に受付を終了しました。)

受賞候補者の方は、事務局から連絡があり次第、調書の提出をお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 21 1月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2014年4月より新企画「よくわかるバイオ」が始まり、2015年1月21日付で、第10回「インフルエンザ」![]() が掲載されました。次回は、2015年2月18日に掲載予定です。

が掲載されました。次回は、2015年2月18日に掲載予定です。

Published by 学会事務局 on 19 1月 2015

日本生物工学会では、2015年1月19日(月)正午をもって、2015-2016年度代議員の立候補および候補者推薦の受付を終了しました。

今後は候補者一覧を作成の上、電子投票を以下の通り実施いたします。

電子投票には、有効なメールアドレスの登録が必須です。メールアドレスが未登録の方、あるいは変更を希望される方は、メールアドレス登録フォームよりお手続きください。

Published by 学会事務局 on 15 1月 2015

このたび、2015年3月13日にバイオマス循環利用研究部会(BRUF)活動の一つとして、バイオマス循環利用施設見学とBRUF講演会を開催します。

福岡県築上郡築上町は町内から排出されるし尿を資源循環利用しているバイオマスタウンとして知られています(生物工学, 92(101), 565)。その中心施設である『築上町有機液肥製造施設』では、し尿を好気的高温発酵により有機液肥肥料に変換する技術を活用しています(詳細はhttp://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s022/100/20140319212606.htmlをご参照願います)。

今回は、研究者が普段見ることのできない実際の利活用現場を見学することができます。また、BRUF講演会には、バイオマス研究で著名な九州大学農学研究院 凌 祥之先生(農業工学)および佐賀大学農学部 田中 宗浩先生(農業生産学)の研究グループによるバイオマス循環利用に関する特別講演を予定しています。生物工学とは異なる視点と研究手法からバイオマス循環利用に関する知見・見聞・人脈を拡げ、ご自身の研究にフィードバックする絶好の機会となりうると期待されます。

年度末のお忙しい時期ですが、研究部会員および研究部会員以外の皆様のご参加をお待ちしています。

申し込み希望者は恐れ入りますが、2015年2月28日(土)までに田代宛にご返信(名前、所属、連絡先等)願います。

9:30~11:00 九州大学農学部集合、移動

11:00~12:00 築上町有機液肥製造施設見学

12:00~14:30 昼食、移動

15:00~16:30 講演会

終了後解散

Published by 学会事務局 on 14 1月 2015

| 日時 | 2015年2月26日(木)14:00~16:50 終了後、交流会あり |

|---|---|

| 会場 | (一財)バイオインダストリー協会 |

| プログラム |

|

| 問合せ先 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-26-9 グランデビル8階 (一財)バイオインダストリー協会 TEL:03-5541-2731 先端技術・開発部(担当:矢田・丹羽・穴澤) http://www.jba.or.jp |

Published by 学会事務局 on 14 1月 2015

日本生物工学会では、2015年度研究部会の設置申請を募集しております。研究部会の設置をご希望の方は、研究部会規程に従って研究部会設置申請書を2015年2月27日(金)までに学会事務局宛(info@sbj.or.jp )に提出してください。理事会で審議の上採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。

近年、年次大会の目的や効率性などから研究部会にシンポジウムを行っていただきにくいなどの問題が発生しております。理事会では研究部会活動の活性化を目的に、適切な成果発表の方法や場の確保、開かれて活力ある研究部会をめざした制度の改革について議論しております。

申請に際しては、以下の点にご留意をお願いします。

活動報告については、年次大会以外の各種の機会に速やかにご報告いただくともに、年度末には研究部会活動報告書および会計報告

の提出をお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 14 1月 2015

このページには2014年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。

| 掲載日 | 内容 |

|---|---|

| 2014.12.25 | 【JBB】Vol. 119, No. 1 (2015年1月号)オンライン公開 |

| 2014.12.24 | 【随縁随意】言いにくいこと - 大竹 久夫 |

| 2014.12.24 | 【和文誌】第92巻12号の一部を公開しました |

| 2014.12.24 | 【和文誌】92巻9号特集・バイオミディア公開 |

| 2014.12.17 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2014.12.16 | 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月27日~1月4日) |

| 2014.12.16 | 【学会賞】生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)受賞候補者推薦募集 |

| 2014.12.12 | 【正会員の方へ】2015-2016年度代議員の選挙について |

| 2014.12.11 | 【学術賞】第12回江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 |

| 2014.12.09 | 【西日本支部】2014年度支部学生賞決定 |

| 2014.12.01 | 【産学連携活動】第3回 生物工学基礎教育セミナー 開催報告 |

| 2014.11.26 | 【学会賞】生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦のお願い |

| 2014.11.25 | 【関西支部】「若手企画委員会ワークショップ(2014/9/18-19)」開催報告 |

| 2014.11.25 | 【和文誌】第92巻11号の一部を公開しました |

| 2014.11.25 | 【随縁随意】予想を超えた結果に出会うとき-久松 眞 |

| 2014.11.25 | 【和文誌】92巻8号特集・バイオミディア公開 |

| 2014.11.19 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2014.11.17 | 【JBB】出版詐欺メールにご注意ください |

| 2014.11.17 | 【JBB】Vol. 118, No. 6 (2014年12月号)オンライン公開 |

| 2014.11.14 | 【関西支部】国際ワークショップ2014 “Workshop on Asian Brewery Technology” 開催報告 |

| 2014.11.10 | 【会員の方へ】2015年会費納入のお願い |

| 2014.11.05 | 【学術賞】第56回藤原賞受賞候補者の推薦について《学会推薦》 |

| 2014.11.04 | 【年次大会】講演要旨集PDF版のダウンロードについて(11月5日サービス終了) |

| 2014.10.25 | 【和文誌】92巻7号特集・バイオミディア公開 |

| 2014.10.25 | 【随縁随意】なぜ「休眠遺伝子」なのか?―趣味の研究,道楽の研究― 越智 幸三 |

| 2014.10.25 | 【和文誌】第92巻10号の一部を公開しました |

| 2014.10.22 | 【JBB】Vol. 118, No. 5 (2014年11月号)オンライン公開 |

| 2014.10.21 | 【年次大会】第66回日本生物工学会大会(2014)後記 |

| 2014.10.17 | 【年次大会】第67回日本生物工学会大会(2015)シンポジウム公募のお知らせ |

| 2014.10.15 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2014.10.14 | 【国際交流】2014年度KSBB秋季大会 参加報告 |

| 2014.10.09 | 【会員の方へ】「生物工学よもやま話-実験の基礎原理から応用まで-」特価販売終了のお知らせ |

| 2014.10.09 | 【中部支部】メールマガジンBBChubu第6号 発刊 |

| 2014.09.30 | 【JBB】2015年1月からのNoteとTechnical Noteの廃止について |

| 2014.09.29 | 【和文誌】第92巻9号の一部を公開しました |

| 2014.09.29 | 【随縁随意】研究者マインドの確立のために-河合 富佐子 |

| 2014.09.25 | 【和文誌】92巻6号特集・バイオミディア公開 |

| 2014.09.25 | 【研究助成】山田科学振興財団 2015年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》 |

| 2014.09.22 | 【九州支部】第21回日本生物工学会九州支部熊本大会−講演要旨作成要領について |

| 2014.09.17 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2014.09.16 | 【研究部会】セルプロセッシング計測評価研究部会 2014年度優秀学生発表賞決定(2014/9/15) |

| 2014.09.15 | 【JBB】Vol. 118, No. 4 (2014年10月号)オンライン公開 |

| 2014.09.12 | 【西日本支部】2014年度学生賞候補者推薦募集 |

| 2014.09.12 | 第66回日本生物工学会大会終了のお知らせ |

| 2014.09.01 | 【事務局より】大会開催期間中の事務局業務について |

| 2014.08.27 | 【JBB】2013 Impact Factor の修正について(1.790→1.869) |

| 2014.08.25 | 【学会賞】2014年度授賞式および受賞講演のご案内 |

| 2014.08.25 | 【年次大会】第66回日本生物工学会大会(2014/9/9~11) |

| 2014.08.25 | 【和文誌】92巻5号特集・バイオミディア公開 |

| 2014.08.25 | 【随縁随意】企業研究者として-恒川 博 |

| 2014.08.25 | 【和文誌】第92巻8号の一部を公開しました |

| 2014.08.21 | 【中部支部・本部】第3回CHUBU懇話会・第5回生物工学産学技術研究会開催報告 |

| 2014.08.20 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2014.08.07 | 【JBB】Vol. 118, No. 3 (2014年9月号)オンライン公開 |

| 2014.08.06 | 【年次大会】講演要旨集の発送とPDF版の公開について |

| 2014.07.31 | 【JBB】2013 Impact Factor 1.790 |

| 2014.07.31 | 【事務局より】夏期休業のお知らせ |

| 2014.07.28 | 【和文誌】第92巻7号の一部を公開しました |

| 2014.07.26 | 【随縁随意】研究者,技術者に大切と思うこと-藤井 隆夫 |

| 2014.07.25 | 【年次大会】事前参加申込み受付終了のお知らせ |

| 2014.07.25 | 【和文誌】92巻4号バイオミディア・特集公開 |

| 2014.07.22 | 【年次大会】事前参加申込締切: 2014年7月25日金)正午 |

| 2014.07.17 | 【セルプロセッシング計測評価研究部会】第6回若手研究シンポジウム報告 |

| 2014.07.16 | 【JBB】Vol. 118, No. 2 (2014年8月号)オンライン公開 |

| 2014.07.16 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2014.06.25 | 【和文誌】92巻3号バイオミディア オンライン公開 |

| 2014.06.25 | 【和文誌】第92巻6号一部を公開しました |

| 2014.06.25 | 【随縁随意】歴史は繰り返す?-山根 恒夫 |

| 2014.06.25 | 【JBB】Vol. 118, No. 1 (2014年7月号)オンライン公開 |

| 2014.06.18 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2014.06.13 | 【年次大会】演題番号の通知メールについて(6月13日配信済み) |

| 2014.05.29 | 【学会賞】2014年度学会賞受賞者決定のお知らせ |

| 2014.05.28 | 【年次大会】講演番号の通知について(参加費納入のお願い) |

| 2014.05.26 | 【随縁随意】ヒトの遺伝子を解析して感じたこと – 高木 敦子 |

| 2014.05.25 | 【和文誌】92巻2号バイオミディア オンライン公開 |

| 2014.05.25 | 【和文誌】第92巻5号一部を公開しました |

| 2014.05.22 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2014.05.22 | 【年次大会】参加申込み受付中 締切:2014年7月25日(金)正午 |

| 2014.05.20 | 【学術賞】第23回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2014.05.20 | 【学術賞】平成27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2014.05.14 | 【年次大会】講演申込・要旨登録受付終了のお知らせ |

| 2014.04.29 | 【JBB】Vol. 117, No. 6 (2014年6月号)オンライン公開 |

| 2014.04.25 | 【和文誌】第92巻4号一部を公開しました |

| 2014.04.25 | 【和文誌】92巻1号バイオミディア オンライン公開 |

| 2014.04.25 | 【随縁随意】アンチエイジングと発酵β-グルカン – 岡部 満康 |

| 2014.04.22 | 【学術賞】第4回三島海雲記念財団「三島海雲学術賞」候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2014.04.22 | 【事務局】学会事務局休業のお知らせ |

| 2014.04.21 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2014.04.08 | 【学術賞】第6回とうきゅう環境財団 社会貢献学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2014.04.17 | 【本部だより】2014 KSBB春季大会に参加して |

| 2014.04.16 | 【年次大会】講演要旨登録受付中 締切: 5月14日(水)正午 |

| 2014.04.08 | 【中部支部】メールマガジンBBChubu第5号 発刊 |

| 2014.04.08 | 【学術賞】内藤記念科学振興賞推薦募集《学会推薦》 |

| 2014.04.08 | 【研究助成】2014年度内藤記念科学振興財団第42回講演助成金《学会推薦》 |

| 2014.04.04 | 【学術賞】平成26年度 島津賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2014.03.31 | 【JBB】Vol. 117, No. 5 (2014年5月号)オンライン公開 |

| 2014.03.25 | 【和文誌】91巻12号バイオミディア・特集全文公開 |

| 2014.03.25 | 【和文誌】92巻3号一部オンライン公開 |

| 2014.03.25 | 【随縁随意】次世代を担う個性(=独創性)豊かな人材育成を夢見て – 小埜 和久 |

| 2014.03.20 | 【学術賞】日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦》 |

| 2014.03.11 | 【JBB】Vol. 117, No. 4 (2014年4月号)オンライン公開 |

| 2014.03.03 | 【年次大会】第66回日本生物工学会大会サイトオープン |

| 2014.02.26 | 【産学連携活動】第2回生物工学基礎教育セミナー開催報告 |

| 2014.02.25 | 【和文誌】91巻11号バイオミディア・特集全文公開 |

| 2014.02.25 | 【随縁随意】産学官連携におけるコーディネーター(人)の役割 – 西野 徳三 |

| 2014.02.25 | 【和文誌】92巻2号一部オンライン公開 |

| 2014.02.13 | 【JBB】Vol. 117, No. 3 (2014年3月号)オンライン公開 |

| 2014.01.31 | 【東日本支部】東日本支部長賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い (締切:2014/2/14) |

| 2014.01.25 | 【随縁随意】夢を紡ぐ、夢を繋ぐ – 園元 謙二 |

| 2014.01.25 | 【和文誌】91巻10号特集全文・バイオミディアオンライン公開 |

| 2014.01.25 | 【和文誌】第92巻1号の一部オンライン公開 |

| 2014.01.16 | 【学会賞】2014年度各賞受賞候補者推薦のお願い |

| 2014.01.16 | 【研究部会】2014年度設置申請の募集について |

| 2014.01.14 | 【JBB】Vol. 117, No. 2 (2014年2月号)オンライン公開 |

| 2014.01.07 | 【会員の方へ】「生物工学よもやま話-実験の基本原理から応用まで-」特価販売のご案内 |

| 2014.01.06 | 【JBB】改訂稿提出期限の変更について |

Published by 学会事務局 on 13 1月 2015

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。⇒開催報告はこちら

⇒活動報告![]()

日本生物工学会では、第6回生物工学産学技術研究会をサントリー研究センターにて開催いたします。これまでの生物工学産学技術研究会に参加された方から、食品領域、健康栄養領域における産業界ならではの「ものづくり」の実用化技術・商品化技術の講演に対するご要望が多いことを踏まえ、今回の生物工学産学技術研究会を企画いたしました。多数の方々のご参加をお待ち申し上げます。

| 日時 | 2015年4月13日(月)13:55~19:00 講演会終了後 懇親会(17:30~19:00)を実施いたしますので、講演会に引き続き、奮ってご参加ください。 |

|---|---|

| 場所 | 講演会: サントリー研究センター(別館ではありません) 大会議室 〒618-8503 大阪府三島郡島本町若山台1-1-1 TEL. 075-962-1661 (JR「島本駅」から徒歩12分 / 阪急「水無瀬駅」から徒歩15分) http://www.suntory.co.jp/company/map/research.html 懇親会: サントリー研究センター ラウンジ |

| 参加費 | 講演会:無料 懇親会:一般3,000円(税込)、学生1,000円(税込) 当日会場にてお支払ください。 |

| 定員 | 130名(定員になり次第締め切ります) |

| 申込み締切 | 2015年 |

| 問合せ先 | 日本生物工学会事務局 TEL. 06-6876-2731 E-mail: info@sbj.or.jp |

和食に欠かすことができない淡口醤油は、美しい仕上がりと素材やだしを活かす調理機能に加えて、低塩でおいしさを実感できる減塩効果があります。さらに、醤油に含まれる醤油多糖類SPSの機能性として、抗アレルギー作用、免疫調節機能、鉄吸収促進作用、中性脂肪低下作用を明らかにしました。いま一度、醤油の価値を再認識していただき、醤油と健康のおいしい関係についてご理解を深めていただければ幸いです。

食品原料が持っている成分や機能を存分に引き出し、これを生かすことは、食品メーカーの使命ともいえる重要な課題です。「天然成分の良いところをすべて使いたい。機能性を引き出したい。原料を多様に変換したい。香味を創生したい」を実現するために、原料利用の幅を広げる開発として高温高圧水蒸気による技術開発と実用化を行ってきました。加工原料がもたらす効果は、微生物利用においても可能性の幅を広げることが期待されます。

人間には積極的に運命に挑みそれを切り開いていくタイプと、色々な人から運命の種をもらいそれに対して精一杯生きていくタイプの人がいると思う。私は後者である。偶然がもたらした研究者への道、商品開発と基礎研究の狭間の尽きない悩み、いつも腹を空かせた愚か者であることの大切さ、世界の中心を知りたい野心など、まだまだふり返るつもりではないが、若い研究者の何かの参考となればと思い、私の経験をお話してみたい。

Published by 学会事務局 on 08 1月 2015

日本生物工学会では、2015-2016年度代議員の立候補、および候補者推薦を受け付けております。(終了しました)受付期間は、1月8日(木)10:00~1月19日(月)正午までです。立候補あるいは候補者の推薦をされる方は、Web選挙システムにて期日までにご登録ください。

Published by 学会事務局 on 06 1月 2015

Journal of Bioscience and Bioengineeringでは2015年1月よりNote及びTechnical Noteを廃止しました。新規投稿はRegular Paperの形式で作成下さい。2015年1月以前に受け付けたNote及びTechnical Noteの改訂稿は当初のフォーマットで受け付けます(Reject論文の再投稿を除く)。⇒Instructions to Authors

英文誌編集委員会

Published by 学会事務局 on 25 12月 2014

Acinetobacter calcoaceticus P23 is a plant growth-promoting bacterium that was isolated from the surface of duckweed (Lemna aoukikusa) in the Hokkaido University Botanical Garden. The bacterium was observed to colonize on the plant surfaces and increase the chlorophyll content of not only the monocotyledon Lemna minor but also the dicotyledon Lactuca sativa in a hydroponic culture. The picture shows a fluorescent microscopic observation of the roots of L. sativa inoculated with strain P23. The green clusters on the root surfaces show the colonies of the bacterium. The red spots are chloroplasts showing the auto fluorescence of chlorophylls. The amount of chloroplasts in the root cells of L. sativa increased after colonization by strain P23. Strain P23 has the potential to play a part in the future development of fertilizers- and energy-saving hydroponic agricultural technologies.

For more information regarding this work, read the article: Suzuki, W. et al., “Plant growth-promoting bacterium Acinetobacter calcoaceticus P23 increases the chlorophyll content of the monocot Lemna minor (duckweed) and the dicot Lactuca sativa (lettuce)”, J. Biosci. Bioeng., volume 118, issue 1, pages 41–44 (2014).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Published by 学会事務局 on 24 12月 2014

生物工学会誌 第92巻 第12号

大竹 久夫

私ごとですが、来年2015年3月をもちまして大学を定年退職になります。1968年に大学に入学しましてから、じつに50年近くも大学に居続けたことになります。振り返ってみますと、自由が取り柄の大学と言いましても、やはり言いにくいことはいろいろとありました。たとえば、立派な研究発表を聞かせて頂いた後で「だから何なの」とはなかなか言えません。そもそも発表された方に「だから何なの」などとお聞きするのは、意地が悪いし大変失礼なことです。発表者が研究成果を中心に話すことは当然ですから、「だから何なの」などと聞くのは発表内容に直接関係ありませんし、なにより貴重な質疑応答の時間を無駄にしかねません。しかし、そう頭では分かっていましても、やはり「だから何なの」と聞きたくなる衝動にかられることが、とくに最近増えているように思います。単に、私が偏屈で人間ができていないだけのことであればよいのですが。

研究の発表を聞かせて頂いて「だから何なの」と聞きたくなるのは、研究の縦割りならぬ横割りの弊害が見え隠れする時が多いように思います。基礎研究、応用研究と産業化の間に、展開研究や実証研究などが飛び箱のように積み重ねられ、出口に向かわない応用研究やビジネスモデルのない実証研究があちこちで行われていると感じているのは、はたして私だけでしょうか。応用研究や実証研究では、目的が達成されなければ意味がありません。研究の横割りがひどくなりますと、応用研究は出口について語らなくなり、実証研究も社会実装を棚上げにしがちです。研究の横割りの最大の弊害は、だれも責任をとらない大型研究プロジェクトが、国で堂々と行われてしまうことでしょう。

どうみても先の見えないプロジェクトの研究費申請書を読まされても、「うそでしょう」とはとても言えません。基礎研究ならともかく、応用研究や実証研究では研究の到達目標や期待される波及効果について書かなければ、研究費はもらえません。たとえ出口に向かうロジックや波及効果の説明に「ありえない」と思っても、「うそでしょう」とはなかなか言えません。しかし、「ありえない」ことは「ありえない」と言わなければ、何でもありの空想の世界に入り込んで、役に立たない研究ばかり増えてしまいます。若い研究者が信じきって取り組む場合は微笑ましく、ひょっとしてとんでもない結果がでるのではないかと期待するのも楽しいことです。しかし、明らかに苦し紛れの方便としかとれない場合は頂けません。もちろん、言いにくいことを口に出すには、それなりの覚悟が必要です。ある会議で、巨額な国費を投入した割にビジネスモデルが出てこないバイオ燃料に苦言を呈したとき、お役人から「そんなことは総理大臣になってから言ってくれ」と叱られたこともありました。そう言うお役人も、きっと役所で同じことを言わたことがあるのでしょう。研究の横割りがひどくなりますと、ありえない話や方便がまかり通ってしまいます。自分の持ち場のことだけを語っていればよくなり、先のことには責任をもつ必要がなくなるからです。研究の横割りを避け、ありえない話がまかり通らないようにするには、技術の開発から社会実装に関わる利害関係者を一堂に集め、シームレスな議論をすることです。それにはお金も時間もそれほどかかりません。利害関係者を一堂に集めたシームレスな議論において、ビジネスモデルも波及効果も明らかにならなければ、少なくともお金のかかる大型研究プロジェクトはやめるべきでしょう。

私は、これまで50年近い大学生活のほとんどを工学部と工学研究科で過ごしてきました。最後に振り返って、工学者である限りパス回しよりも、もっとしつこくゴールに向かってシュートを打ち込むべきだったと思います。若い生物「工学者」の皆さん、一日も早く自分のゴールを見定めて、ぜひ強力なシュートを打ち続けて下さい。

著者紹介 大阪大学大学院工学研究科(教授)

Published by 学会事務局 on 24 12月 2014

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 17 12月 2014

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2014年4月より新企画「よくわかるバイオ」が始まり、12月17日付で、第9回「酵素って何?」![]() が掲載されました。次回は、2015年1月21日に掲載予定です。

が掲載されました。次回は、2015年1月21日に掲載予定です。

Published by 学会事務局 on 16 12月 2014

2015年度受賞候補者推薦の受付は終了しました。

日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)の2015年度受賞候補者の推薦を募集しております。

生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。

生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。

推薦書類は、2015年3月13日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: award@sbj.or.jp )宛に送付してください。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 支部:北日本 on 13 12月 2014

Published by 学会事務局 on 12 12月 2014

公益社団法人日本生物工学会は、定款第6条3項にもとづき、任期満了に伴う代議員選挙を予定しています。

本選挙は、選挙システムを利用して、以下の要領で実施いたします。

| 候補者の立候補、推薦の受付 | 2015年1月 8日(木)10:00~19日(月)正午 |

|---|---|

| 電子投票の実施 | 2015年2月16日(月)10:00~3月2日(月)正午 |

<今後のスケジュール>

立候補の届け出、候補者(1名)の推薦および投票をWeb上で受け付けます。選挙システムを利用するには、有効なメールアドレスの登録が必須となります。

メールアドレスを登録していない方、あるいは変更したい方は、異動連絡届出、または、以下の登録フォームより予めご登録いただきますようお願い申し上げます。

Published by 支部:西日本 on 09 12月 2014

日本生物工学会西日本支部では、生物工学に関連する優れた実績を讃え、下記の5名に2014年度の支部学生賞を授与することに決定しました。誠におめでとうございます。

安保 紘高(岡山大学大学院自然科学研究科 博士前期課程1年)

天野 万里(岡山大学大学院環境生命科学研究科 博士前期課程2年)

岡 大貴(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究科 博士前期課程1年)

高原 沙里(山口大学大学院農学研究科 修士課程1年)

緋田 安希子(広島大学大学院先端物質科学研究科 博士課程前期2年)

Published by 支部:西日本 on 09 12月 2014

世界をリードする日本の発酵技術。その粋を集めた所産が「日本酒」である。グローバル舞台で今注目されている「日本酒」に「最先端の科学の目」をあててみる。おいしいお酒のわけが解き明かされる。

主催:日本生物工学会本部・西日本支部

後援:中国新聞社

| 日時 | 2015年2月28日(土) 13:30~17:40(懇親会18:00~20:00) |

|---|---|

| 場所 | 広島グランドインテリジェントホテル 芙蓉の間 (広島市南区京橋町1-4) TEL. 082-263-5111 |

| 参加費 | 1,000円(税込) 学生:無料 懇親会費: 3,000円(税込) |

| 申込み締切 | 2015年 |

| 申込み方法 | 名前、一般・学生の別、所属、連絡先(Tel・E-mail)、懇親会参加の有無を明記の上、こちらのフォームよりお申し込み下さい。参加費等は当日受付にてお支払い下さい。 |

| 問合せ先 | 日本生物工学会 西日本支部庶務幹事 秋 庸裕 (広島大学大学院先端物質科学研究科) Tel/Fax: 082-424-7755 E-mail: aki@hiroshima-u.ac.jp |

Published by 支部:西日本 on 03 12月 2014

| 日時 | 2015年1月24日(土)15:30~16:30 |

|---|---|

| 会場 | ホテルグランヴィア広島(新幹線広島駅北口に隣接) |

| 参加費 | 無料(事前登録要) |

| 定員 | 先着150名 |

| 申込み締切 | 2015年1月16日(金)17時 |

| 申込方法 | 「広島醗酵会」ホームページ(http://home.hiroshima-u.ac.jp/hakkokai/)よりお申し込みください。(申込者数が定員に達した時点で受付を終了します)。 |

| 問合せ先 | 〒739-8530 東広島市鏡山1-3-1 広島大学大学院先端物質科学研究科 秋 庸裕(西日本支部庶務) TEL/FAX: 082-424-7755 E-mail: aki@hiroshima-u.ac.jp 広島醗酵会事務局 TEL: 082-424-7523 FAX: 082-424-7000 E-mail: kodamaf@hiroshima-u.ac.jp |

主催: 公益社団法人日本生物工学会 西日本支部

共催: 広島醗酵会

後援: アサヒビール株式会社・中国新聞社

Published by 学会事務局 on 01 12月 2014

第3回となる生物工学基礎教育セミナーを、11月28日(金)、味の素(株)川崎事業所において開催しましたところ、企業の若手研究者・技術者39名に加え、大学から3名、合計42名(会員20名、非会員22名)の方々に参加いただき、10:00から17:30まで、講義と演習に取り組んでいただきました。

今回のセミナーでは、前回に引き続き、日本生物工学会創立90周年記念事業の一環として2013年9月に出版された「基礎から学ぶ生物化学工学演習」を教材にして、第5章バイオプロセスにおける単位操作の内容、バイオリアクターにおける殺菌・除菌、通気・撹拌とスケールアップ時における留意点、計測と制御に関して、執筆者である広島大学中島田教授による講義と演習指導を実施いたしました。また、研究・生産現場で利用される培養・計測技術についてはエイブル(株)富田悟志氏から、並びに単離・精製技術についてはメルク(株)伊藤隆夫氏から最新の知見も含め、紹介いただきました。

今回のセミナーは、第2回のセミナー参加者の8割強の方が講義と演習指導を組み合わせた形式が良いとされたこと、 「基礎から学ぶ生物化学工学演習」の第5章バイオプロセスにおける単位操作について学びたいという方が非常に多かったこと、また、8割の方から産業界の講師による講演に関心があり、演習指導内容と関連するような講演が望まれたこと等を踏まえて企画いたしました。

次回の生物工学基礎教育セミナーは、今回参加された方々の意見をも踏まえ、講義と演習指導の形式で、生物化学工学の基礎を習得いただけるように内容を再検討いたします。生物工学(生物化学工学、応用微生物学など)に関する基盤となる知の習得の場、学び直しの場として、このセミナーをご活用ください。

日本生物工学会産学連携委員会

中島田教授による講義と演習指導

産業界からの講師の方々

左: 伊藤氏、右: 富田氏

熱心に講義を聴講する参加者

【関連記事】

Published by 学会事務局 on 26 11月 2014

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を設置しました。本賞は、日本の大学の博士後期課程(あるいはそれに同等の大学院教育課程)に進学して優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的として、研究奨励金(5万円)を授与するものです。

⇒受賞者一覧はこちら

正会員は、同賞の受賞候補者を、所定の書式により支部長を経由して推薦することができますので、優秀な学生会員の推薦を宜しくお願いいたします。

応募時に博士前期課程(修士課程)、あるいはそれに同等の大学院教育課程(年次)に在籍する本会学生会員で、受賞年度において日本の大学の博士後期課程、あるいはそれに同等の大学院教育課程に進学することが決定(予定)されている者

10月進学予定の学生についても、進学する予定であることを指導教員等が保証することで、同等の扱いをすることができます。

※本賞は大会時に表彰されます。受賞者は対象となった研究の成果(あるいはその一部)についてi) 本会大会における発表、もしくはii) 本学会の英文誌または和文誌での論文などで発表いただくこととなっております。

Published by 支部:関西 on 25 11月 2014

大寺様

越野様

閑歳様

関西支部若手企画委員会では2014年9月18日(木)~19日(金)の2日間、合宿形式のワークショップを関西セミナーハウス(京都市左京区)にて開催しました。

今回は第1回目の企画であることから、若手企画委員間のコミュニケーションを深めることに重点を置き、クローズド(若手企画委員16名および講師3名のみ)での開催としました。また、各委員の研究・業務内容紹介に加え、生物工学とは直接関連しない業種で活躍されている方を講師に招き、研究開発だけでなく、業界に関する幅広い話題や、生物工学分野とは異なる視点からの事業戦略などについてご講演いただきました。

ライオン株式会社の大寺基靖様からはラクトフェリンのサプリを発売した経緯や失敗談、研究指針、人材育成の話など、大阪ガス行動観察研究所の越野孝史様からは、実際に人間の行動を見ることによって意識下にある潜在的なニーズを探るとともに様々な改善を提案する「行動観察」について、株式会社Zaimの閑歳孝子様からは、スマートフォン向けアプリの家計簿サービス「Zaim」の開発・運用について、興味深い講演をいただきました。

若手企画委員会では今後も引き続き、次世代を担える人材の育成とネットワークの形成を目的とした企画を検討していく予定ですので、ご支援ご協力のほど宜しくお願い致します。

(関西支部若手企画委員会)

第1回「若手企画委員会ワークショップ」集合写真

Published by 学会事務局 on 25 11月 2014

生物工学会誌 第92巻 第11号

久松 眞

若いころは面白そうと感じて行った直感的な行動や、あるいは経験を積んで独創的な計画を立て、ここは勝負と決断して行った直観的な行動でも、予想を超えた結果に出会うことがある。研究にも感性はあると思っているが説明が難しいので、とにかく体験を紹介する。

研究者として駆け出しの阪大産研時代、水溶性多糖類、サクシノグリカン(以後SGと略記)の研究をしていた。生合成の研究が行き詰り、ストレスを発散させるつもりで当時目新しかったHPLCでSGから抽出した有機酸の分析をした。すると、コハク酸のほかに大きなピークを検出、これがピルビン酸の発見となった。ピルビン酸のみを外したSGをメチル化分析し、糖結合情報を調べるガスクロ分析にかけると、構造がイメージできる見事なチャートが現れた。SGの構造解析はボス原田篤也教授(故人)の目標の一つであったので研究室一丸となって取り組んだ。研究室の同僚にも恵まれSGの構造解析で学位が取れた。SG産生微生物は、植物の遺伝子組換えに使われるアグロバクテリウムと同属であったことから、この多糖類の構造解析は我々の実績になった。

未完成となった生合成の研究も、多くの植物病原菌が産生するb-1,2-グルカンが重合度20程度の環状グルカンであることを証明するのに役立った。この時、共同研究者で糖分析でも先駆者の小泉京子先生(故人、武庫川女子大学薬学部教授)から分析哲学を教わった。糖の分離でやるだけやって困ったらNH2よりODSの方が頼りになる、均一溶媒(アイソクラテック)でこのカラムの超能力は発揮されるが、溶媒の作り方が重要と教えられた。53%のAB混合溶媒を作る場合、50% A液7部と60% B液3部で混合すること、そうすれば1%ずつ溶媒濃度を変えてHPLC分析を再現性よく行え、ベストな分離パターンが得られると。

米国ジョージア大学は、コロラド大学のアルバーシャイム教授と彼の研究室のメンバーを丸ごと引き抜き、最新分析装置を備え世界から注目される複合糖質研究拠点(CCRC)を立ち上げていた。三重大学に移ったころ自分の能力を試してみたくて、彼に受け入れを伺う手紙を出したところ、提示した雇用条件なら受け入れられるとの返事が届いた。キシログルカンのセルラーゼ分解物には重合度20前後のオリゴ糖が複数存在する。そのうちの1個、1 mg程度を分離する研究がCCRCの仕事となった。1年と短い滞在期間で結果を出すには、ある程度の成果が見込める実験方法をデザインする必要があった。そこで思い出したのが小泉先生の教え。はじめはゲルろ過で分け、次にNH2で分け、最後に溶媒濃度の選択を熟慮しODSで分取すれば何とかなると直観した。計画は大当たり、キシログルカンオリゴ糖を6種類純化でき構造解析も全部完了、CCRCのメンバーをうならせた。

21世紀に入ると改組や大学法人化など次から次と大学運営が変わり始めた。独自性がある基礎研究(シーズ)に加えて社会のニーズにも応えられる研究が求められる時代になった。そこで、残飯からバイオエタノールを生産する研究を選んだ。老化した澱粉や調味料として加えられた塩や油の影響で残飯は生澱粉と比べると酵素分解は容易でない。古い技術ではあるが硫酸糖化を選択し、硫酸が入った酸性下でエタノール発酵ができるストレス耐性酵母の研究を始めた。しかし、遅すぎた新分野への参入と産学官の連携型で研究する新しい体制には不慣れであったことと、会議が多くなり自分で研究しなくなったことなどから実験中に次の手を想像しにくくなった。若かったころと比べると研究の勘は鈍った。

研究できる若い時期こそ感性を磨く貴重な時期である。たくさんの経験の中に勘も入れてほしい。社会のニーズとマッチングさせることを頭に入れながら自分流の型が育ってきたころに大きな果実が転がってくるはずである。

著者紹介 三重大学名誉教授、三重大学社会連携研究センター伊賀研究拠点(副所長・特任教授)

Published by 学会事務局 on 25 11月 2014

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 支部:九州 on 20 11月 2014

| 日時 | 2014年11月1日(土)13:00~16:00 |

|---|---|

| 会場 | 宮崎市宮日会館11階ホール (〒880-8570 宮崎市高千穂通1-1-33 ) |

| 日時 | 2014年12月6日(土)9:00~17:30 |

|---|---|

| 場所 | 熊本大学 工学部2号館(黒髪南地区:熊本市中央区黒髪2-39-1) |

Published by 部会:代謝工学研究部会 on 19 11月 2014

代謝工学研究部会では2014年度の活動の一環として、シンポジウムを開催します。近年、微生物、動物培養細胞の中心炭素代謝機能の理解にむけた代謝フラックスの解析が注目されています。中心炭素代謝制御研究の現状や、13C同位体標識化合物の取り込み実験データに基づく代謝フラックス解析法の基礎、これまでの代謝分析法との違い、また実際の解析例の紹介を行います。ふるってご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。

日時: 2015年1月20日(火) 13:30~17:00

場所: 大阪大学吹田キャンパス 情報科学研究科B棟1 階 B101

【講演内容】

参加費: 無料

参加登録: 不要

連絡先:

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘1-5 大阪大学大学院情報科学研究科代謝情報工学講座

松田 史生 (fmatsuda@ist.osaka-u.ac.jp , TEL 06-6879-7432)

Published by 学会事務局 on 19 11月 2014

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2014年4月より新企画「よくわかるバイオ」が始まり、11月19日付で、第8回「核酸-DNAとRNA」![]() (113KB)が掲載されました。次回は、2014年12月17日に掲載予定です。

(113KB)が掲載されました。次回は、2014年12月17日に掲載予定です。

Published by 学会事務局 on 17 11月 2014

最近、Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) を騙って出版詐欺メールが出回っているようです。このようなメールは、Elsevierも日本生物工学会も一切関係ありません。返信しないようにお願いいたします。

詐欺メールの具体例:

近頃ジャーナル出版に絡んだ詐欺事件が増えておりますので、研究者の皆様におかれましても十分お気をつけ下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

詳しくは、ElsevierのEditors’ Updateをご参照ください。

⇒Warning regarding fraudulent call for papers

英文誌編集委員会

Published by 支部:関西 on 14 11月 2014

2014年10月30日、月桂冠株式会社昭和蔵ホールにて日本生物工学会関西支部主催の国際ワークシップ“Workshop on Asian Brewery Technology”が開催されました。中国江南大学からJian Chen学長、Guocheng Du教授、Jianghua Li教授を招聘するとともに、本会からは奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科より渡辺大輔先生、月桂冠株式会社から小高敦史氏、菊正宗酒造株式会社から増田康之氏を招いて醸造学をテーマにした講演会が開かれました。

Du先生

小高氏

増田氏

Chen先生

.jpg)

渡辺先生

江南大学は醸造学、食品科学の分野で中国トップクラスの研究業績を誇っており、Chen学長からは中国におけるこれまでの研究開発の動向から、江南大学での最先端の研究内容について、1時間に渡り詳しくご紹介いただきました。

渡辺先生からは網羅的な遺伝子発現解析手法等を活用した酒造酵母の最先端の評価・解析内容について、小高氏からは醸造酵母の特性や独自の育種技術について、増田氏からは菊正宗の代名詞である生もと造りについて、興味深い講演をいただきました。

どの講演も時間を忘れるほどの充実した内容で、講演後の質疑応答では活発な意見交換が交わされ大いに盛り上がりました。さらに、講演会の後は少人数でのテーブルディスカッションを英語で行うことにより招聘した研究者らと国際交流を促進いたしました。

本ワークショップは産学官の若手研究者・技術者の育成と国際化を目的として開催され、産官学から24名の参加者を得て、積極的な議論を行うができました。参加した若手研究者からは、日頃機会のない英語での研究討論で大いに刺激を受けたという声が多数寄せられました。今後も引き続き、さらなる英語教育と国際交流の促進を深めるための企画を検討していく予定です。

(関西支部庶務幹事 蓮沼 誠久)

講演会での質疑応答風景

テーブルディスカッションの様子

Published by 支部:東日本 on 11 11月 2014

日本生物工学会東日本支部主催の賀詞交換会を、下記の日程で開催致します。意見交換ならびに懇親を深める場としていただけますとさいわいです。⇒プログラムはこちら

JR 南武線・東急東横線/東急目黒線「武蔵小杉駅」、北口よりタクシー・バス:5分 / 徒歩:15分

JR 南武線「武蔵中原駅」徒歩:8分

13:00~13:50

サントリーの紹介……竹田 雄平(サントリーホールディングス株式会社)

Published by 学会事務局 on 10 11月 2014

平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。

2015年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。

2015年会費 (1月~12月、不課税)

| 正会員 | 9,800円(だたし、海外在住の正会員は12,000円) |

|---|---|

| 学生会員 | 5,000円 |

| 団体会員 | 30,000円 |

| 賛助会員 | 50,000円(1口) |

振込用紙がお手元にない場合は、会費のお支払い方法をご参照ください。

海外会員の方は、11月にメールおよび航空便でお送りした会員継続申込書に必要事項を記入の上、2014年12月12日(金)までにご返送ください。

2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の正会員および学生会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。年度途中でお申し込みの場合は、欠号が出ることがあります。有料購読をご希望の方は、なるべく年会費をお支払いの際に同時にお申し込みください。

10月末までに購読中止のご連絡がない場合は、次年度は購読継続とみなし、以降、毎年同様とさせていただいております。2014年に有料購読を申し込まれた方で、2015年の購読中止をお考えの方は早急に事務局までご連絡ください。

毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書![]() を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービスから異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。

2014年12月19日(金)までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。

日本生物工学会事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号

大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

Published by 支部:西日本 on 07 11月 2014

Published by 学会事務局 on 04 11月 2014

第66回日本生物工学会大会の参加者対象の講演要旨集PDF版のダウンロードサービスは、明日11月5日(水)をもって終了させていただきます。要旨データが必要な方はお早めにお手続きください。⇒講演要旨集PDF版のダウンロードはこちらから

Published by 学会事務局 on 25 10月 2014

生物工学会誌 第92巻 第10号

越智 幸三

「趣味の園芸」という言葉があるように、何事も趣味でできるなら、これ程楽しいことはない。つくばの国立研究所を停年退職し、目下地方の私立大学で教鞭をとっているためか、幸いにも「趣味の研究」に思いを巡らせることが多い。研究がこれ程楽しいものであることに気づいたのは、実に齢60を過ぎてからということになる。遅すぎた目覚めというべきか。

ヒトは26,000余りの遺伝子を保有しているが、その多くは一生使われることなく(つまり発現することなく)生を終えると考えられている。このような通常発現しない遺伝子を「休眠遺伝子」と呼ぶが、ヒトでは“サーチュイン遺伝子”がよく知られている。数年前にNHKのサイエンスZEROで2度も放映されたので、記憶されている方も多いであろう。このサーチュイン遺伝子(SIRT1)は1999年に酵母で発見され、酵母の寿命延長効果を示すのみならず、その後の研究で線虫、ショウジョウバエ、ヒトにも存在することが判ってきた。この遺伝子を覚醒できればヒトの寿命は20才伸びると言われている。長寿遺伝子と呼ばれるゆえんである。ただし、最新の追試実験ではサーチュイン遺伝子と寿命延長の間には因果関係がないとされている。

サーチュイン遺伝子の真偽はともかく、微生物にも多数の休眠遺伝子が予想をはるかに越えて数多く存在することが判ってきた。これは昨今のゲノムプロジェクトの進歩によるもので、放線菌、カビ、ミクソバクテリアには一株あたり通常20~40の二次代謝産物合成遺伝子クラスターが存在することが明らかにされている。ところがいずれの菌株でも二次代謝産物としてせいぜい3~5物質しか発見されていない。明らかにこの事実は、約8割を占める大半の二次代謝遺伝子は通常培養条件下では発現しておらず、それ故これまで発見されることがなかったことを示している。換言すれば、膨大な二次代謝産物の探索源が手つかずのまま現在まで残されていたことになる。この宝の山をいかにして発掘するかは応用微生物学における焦眉の課題の一つであり、私どもの「リボゾーム工学」「転写工学」「希土類元素の利用」も含め、「遺伝子強制発現」「エリシターの利用」などさまざまな方向から強力なアプローチが始まっている。

50年前は生命原理の探究において微生物が主役であったが、現在もそうであるとは言い難い。一方、天然物を探索源とする創薬は、新物質の発見に至る確率が低下したため、困難の度を増している。すなわち、将来における微生物学の繁栄のためには、微生物がいかに“役立つ”ものであるかを示し続けることが必要であり、「休眠遺伝子覚醒技術」がこれに多少とも貢献できることを願っている。

ところで、なぜそんなにも多くの二次代謝遺伝子が休眠状態のまま眠っているのであろうか?ごく特殊な環境下では目覚めて、自分自身または周囲の菌に役立っているのだろうか?二次代謝産物の代表は抗生物質であるが、抗生物質は周囲の菌を殺して、栄養源を独り占めすることにその生理的意義があるとされてきた。しかし、土壌など自然界で殺菌力を示すほどの多量の抗生物質が産生されているとは到底思えない。実験室でさえ高レベルの生産は難しいのである。もし生理的意義があるとすれば、それは極微量で作用可能なものであるはずだ。

これに関して私どもは最近、最少致死濃度(MIC)の1/100~1/1000という極微量の抗生物質添加により、放線菌の休眠遺伝子が強力に目覚めるという非常に興味深い事実を見いだしている。これは、抗生物質の本来の姿は周りの菌を殺すことではなく、むしろ抗生物質という“微生物のことば”を使って互いにCell-to-Cellコミュニケーションを図っていると考えるべきであろう。とすると、目覚めた休眠遺伝子産物は逆に相手方菌になんらかの効果(当然好ましい効果であろう)を及ぼしているのだろうか?もし大半の休眠遺伝子が目覚めるとすれば、そのように多様な二次代謝産物を一度に生産する意義は何なのだろうか?それぞれの二次代謝産物は異なったことばを意味するのだろうか?ここまでくると、趣味を通り越して「道楽の研究」であろう。それだけに楽しさもひとしおなのである。最後に、抗生物質が微生物のことばであるならば、なぜそのリセプターが“リボゾーム”でなければならないのかという命題を提起しておきたい。

著者紹介 広島工業大学生命学部(教授)

Published by 学会事務局 on 25 10月 2014

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 21 10月 2014

大会実行委員長 高木 睦

日本生物工学会第66回大会は、2014年9月9日~11日の3日間の日程で、札幌コンベンションセンターで開催されました。初日の9日は、授賞式および受賞講演が特別会議場で行われ、夕方6時30分から懇親会がロイトン札幌で開催されました。懇親会には、来賓として名和豊春北海道大学大学院工学研究院院長、林眞二北海道造組合会長にご臨席を賜り祝辞を頂戴しました。

2014年度学会各賞受賞者(敬称略)

後列向かって左から,神谷,野口,白木川,張,景山,木田,岡橋,亀井,高原

前列向かって左から,原島,加藤,川面,蓮沼,田代,Jeong,清水,鈴木,二又

9日の午後から11日の午後にわたり、一般講演(ポスター発表、775件)、シンポジウム(104件)、投稿倫理セミナーが行われ、3日間で1500名近い参加者がありました。開催2年前の大会実行委員会立ち上げ時点で、札幌コンベンションセンターを会場と決めましたが、会場費の捻出が不安でした。しかし、ランチョンセミナー(8社)や展示(過去最高の46社)、各種飲料提供などにおける各社の協力により解決でき、結果的には広々とした会場に概ね好評を頂けることになりました。さらに、北海道という遠隔地が参加者数減に作用するのではという心配もありましたが、大盛会のうちに大会を終えることができました(一般講演の件数775件は歴代最多でした)。ランチョンセミナーおよび展示への参加、飲料の提供などでご協力、ご支援いただきました企業および団体、ことにビール酒造組合、九州本格焼酎協議会および北海道酒造組合の皆様に心から感謝申し上げます。また、学会事務局はもちろん中西印刷、ダイナコムおよびエーイー企画などの各社の方々の大会運営に対する積極的な深いかかわりがあってはじめて日本生物工学会大会が順調に運営できたことを再認識し、感謝申し上げます。

日本生物工学会会員をはじめ多くの生物工学の技術者・研究者が一堂に集う本大会の中心は一般講演と考えました。学生諸君の訓練を考えると口頭発表の一般講演も魅力的ですが、今大会の一般講演は参加者がより時間をかけて発表内容をみて、より十分なディスカッションができるポスター発表としました。ポスターに人だかりができても楽に見て頂けるように向かい合うポスターボードの間隔は6メートルと広めにしました。広いポスター会場を歩いてまわって頂くのは疲れますので、休憩用のイス・テーブルを多めにするとともに、ポスターの小さい字もより楽に読んで頂けるように照明の照度も通常の2倍と明るくしました。さらに、重要な技術情報ソースでもあります企業展示への参加者のアクセスの便も考え、ポスター発表会場と展示会場を同じ部屋としました。ただ、全館空調を24℃と低めにはしましたが、大勢が集まるポスター・展示会場は照明のせいもあり実際の気温が高めになってしまったことは申し訳なかったです。

締切日までに頂いたシンポジウム企画は学会本部による企画3件を含めて20件で、公募時に提示した重点テーマごとの件数は「社会への貢献」2件、「産業界へ の貢献、産学連携の推進」12件、「国際交流、国際展開の推進」1件、「新研究分野の開拓、若手会員の育成」5件でした。産業界への貢献、産学連携関係が 多いのは本学会の特徴と思いますが、国際交流、国際展開関係が少ないようでした。関連する企画のシンポジウムが同時間に重ならないようにプログラムを組みましたが、最終日の午後のセッションでも多くの参加者が熱心に聴いておられました。

大会広報活動として、これら20件のシンポジウムの概要および主な受賞研究内容ならびに関係者連絡先をまとめた「トピックス集」を講演要旨集とは別に作成し、7月中旬に報道機関40か所に配布しました。実行委員会で把握できた範囲内だけで、日経バイオテクなどから4名の記者が来場取材され、少なくとも10件の日本生物工学会関連記事が掲載されました。

今大会の主要な反省点として、『託児』と『緊急情報伝達』があげられます。今大会でも乳幼児を連れて参加された女性がおられました。一方「今回は子供を別のところで預かってもらえたので参加できた」と言われた参加者もおられました。実行委員会でも早い時期に「託児」は議題にはなりましたが、「準備しても該当者がいるだろうか?」というようなことで、検討を進めませんでした。しかし、実際には該当者がおられたので、女性の社会進出促進の観点からも検討すべきだったと反省しています。

大会3日目のまだ暗い早朝、札幌が「豪雨」に見舞われ、テレビで「市内退避」や「空港へのJR線不通」の情報が飛び交う中、情報を収集し、講演開始約2時間半前の6時30分には実行委員長の判断として『予定通り開催』を決定しました。問題であったのは、早朝のため会場の外の宿泊施設などにおられた参加者に、この情報をほとんど有効に伝えられなかった点です。今年7、8月の日本各地での「異常気象」をみて、キャンセル時の対応、実行委員や学生スタッフ間の緊急連絡方法、会場内での臨時情報の伝達方法などは検討していました。しかし、会場外にいる参加者への実行委員会からの緊急連絡方法(会期中の問合せ先周知、学会HPへの迅速な最新情報掲載)を十分に検討していなかったのが反省点です。

最後になりましたが、今回の札幌大会実行委員会では、北海道大学工学研究院、農学研究院、医学研究科、北見工業大学の先生方のご協力を得て中心メンバーを組織しました。大会運営にご尽力頂きました実行委員会の先生方に改めて御礼申し上げます。さらに、今回の結果を受けて北日本支部の将来がより明るく感じられるようになったことは、参加者の皆様方、協力頂いた各方面、各社の方々から支部へ頂いたご褒美と思い、感謝いたします。

名誉会員等推戴式(敬称略)

向かって左から,新名,西山,五十嵐,山下,今中,川崎

懇親会,鏡開き

ポスター会場

受賞講演会場

Published by 部会:メタボロミクス on 21 10月 2014

2014年10月

メタボロミクス研究部会主催

超臨界流体バイオテクノロジー研究会共催

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき、実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として、今年も例年通り、下記講習会を開催させていただきます。

12月18日(木)

(午前)

オリエンテーション

イントロダクション講義(福崎)

(午後)

講義(GC-MS,LC-MS,FT-NIR)

GC実習

解析ソフト(MetAlign,AIoutput)説明

交流会

12月19日(金)

(午前)

GCデータ解析(AIoutput、AMDIS)

(午後)

GCデータ解析(SIMCA-P)

総合討論

氏名

所属

現在の仕事

メタボロミクスを何に使いたいか?

その他

►メタボロミクス研究部会Top

►超臨界流体バイオテクノロジー研究会Top

Published by 学会事務局 on 17 10月 2014

第67回日本生物工学会大会

実行委員長 酒井 謙二

第67回日本生物工学会大会は2015年10月26日(月)~28日(水)に城山観光ホテル(鹿児島市)にて開催されます。つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを募集します。

会員各位におかれましては提案書に

1) 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)

2) 開催の趣旨

3) 世話人名(連絡先)

4) 参加予定者数(講演者、参加者)

5) その他希望事項

を記入いただき、2014年11月15日(土)~2015年1月22日(木)までの間に、メールにて下記宛、お申込み下さい。なおシンポジウムの世話人は、参加登録開始日(2015年6月7日予定)の時点で本学会正会員である必要がありますのでご注意ください。

会場数に限りがありますので、応募多数の場合には「産業界への貢献、産学連携の推進」、「国際交流、国際展開の推進」、「新研究分野の開拓、若手会員の育成」というコンセプトに沿った申請を優先的に採択させていただきます。

シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は1) から3) の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。

上記趣旨をご理解の上、ご応募頂きますようお願い申し上げます。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できませんのでご了解のうえ、お申込み下さい。

採択につきましては3月中旬に世話人にメールにてお知らせいたします。

【申込先】

九州大学大学院農学研究院生命機能科学部門

シンポジウム担当: 竹川 薫

E-mail: takegawa@agr.kyushu-u.ac.jp

Published by 支部:九州 on 16 10月 2014

(講演時間15分:発表10分,討論・審査5分)

(講演時間15分:発表10分,討論・審査5分)

Published by 支部:九州 on 16 10月 2014

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

Published by 学会事務局 on 15 10月 2014

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business iの企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2014年4月より新企画「よくわかるバイオ」が始まり、10月15日付で、第7回「細胞とは何か」![]() (116KB)が掲載されました。次回は、2014年11月19日に掲載予定です。

(116KB)が掲載されました。次回は、2014年11月19日に掲載予定です。

※当サイトでは、Fuji Sankei Business iのご厚意により該当記事を紹介しております。

Published by 学会事務局 on 14 10月 2014

| 日時 | 2015年1月23日(金)13:00~ |

|---|---|

| 場所 | 京都大学理学研究科セミナーハウス (〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 京都大学北部構内) →アクセスマップ  のNo.10 のNo.10

|

| プログラム |

(14:05 休憩)

(15:15 休憩) 【一般講演】15:30~

|

| 参加費 | 参加費2,000円(非課税)、懇話会費4,000円(税込)ただし、いずれも学生無料 |

| 定員 | 100名(先着順) |

| 申込み方法 | E-mailにて、住所、氏名、所属、メールアドレス等を明記の上、下記宛に。懇話会参加の有無も必ずご記載ください。 |

| 申込先 | 〒536-8553 大阪市城東区森ノ宮1-6-5 地方独立行政法人大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部 永尾寿浩 TEL: 06-6963-8073 FAX: 06-6963-8079 E-mail: nagao@omtri.or.jp |

| 備考 | お申込みいただいたお名前等の個人情報は、参加確認および今後の学際的脂質創生研究部会講演会のご案内以外の目的には使用いたしません。 |

主催: 学際的脂質創生研究部会

北海道大学大学院農学研究院 原 博

プラスマローゲン (Pls)は、sn-2位にビニルエーテル結合を持つグリセロリン脂質のサブクラスである。脳や心臓に多く含まれ高いラジカル感受性を有するが、その生理機能にはなぞが多い。私どもは、LC-MS/MSを用いたヒト血清Pls分子種分析より、その生理機能を解析した。また、リンパカニュレ-ションラットを用いて腸管におけるエーテル型リン脂質の吸収特性や代謝特性を明らかにした。

理化学研究所 有田 誠

魚油に多く含まれるオメガ3脂肪酸には、抗炎症作用や心血管保護作用などがあることが知られている。しかしながらこれらの脂肪酸がなぜ体によいのか、分子レベルの解明は遅れている。本講演では、LC-MS/MSを用いた脂肪酸代謝物の包括的解析(メタボロミクス)により、オメガ3脂肪酸の抗炎症作用に関わる代謝経路および新規抗炎症性代謝物の同定を目指した研究について紹介する。

バイオメッドコア 清水 佳隆

当社では、新規なリポソーム調製方法(LibMec法)の開発に成功し、このリポソーム調製方法とマイクロインラインリアクター技術とを融合させたリポ ソーム製造装置の開発を行なっている。この製造装置を用いることで、均一性の高いリポソームを無菌的かつ連続的に製造することができる。本講演では、医薬 用リポソームの開発やその他の応用例に関して紹介する。

京都大学大学院農学研究科 菅原 達也

スフィンゴ脂質は新たな食品機能成分として期待されており、なかでも皮膚に対する効果が注目されている。しかしながら、その消化吸収や作用メカニズムについては不明な点も多い。本講演では、これまでの研究で得られてきたスフィンゴ脂質の消化管吸収機構と皮膚バリア機能改善効果に関する知見を中心に紹介する。

Published by 学会事務局 on 14 10月 2014

日本生物工学会はThe Korean Society for Biotechnology and Bioengineering (KSBB)との交流協定に基づき、各年度の受賞者(生物工学賞、江田賞、斎藤賞、照井賞、技術賞)から選抜して講演者をKSBBの大会に派遣しています。2014年度からは年に二回の交流をを行っています。

| KSBB大会への派遣者 | 報告記事執筆者および参加報告 | ||

|---|---|---|---|