《日本生物工学会創立100周年記念出版》

生命科学・生物工学のための

間違いから学ぶ実践統計解析―R・Pythonによるデータ処理事始め

本書は、日本生物工学会創立100周年記念事業の一環として、生物工学会誌のシリーズ企画 『間違いから学ぶ実践統計解析』 (2016年94巻4号~2018年96巻2号 隔月掲載)および『続・間違いから学ぶ実践統計解析』(2019年4号~2021年2号 隔月掲載)を再編、加筆して出版されました。

本書は、日本生物工学会創立100周年記念事業の一環として、生物工学会誌のシリーズ企画 『間違いから学ぶ実践統計解析』 (2016年94巻4号~2018年96巻2号 隔月掲載)および『続・間違いから学ぶ実践統計解析』(2019年4号~2021年2号 隔月掲載)を再編、加筆して出版されました。

⇒詳しくは近代科学社のサイトをご覧ください。

《日本生物工学会創立100周年記念出版》

Exploring the world of Biotechnology (English Edition)

本書は、学会の創立100周年を記念して翻訳・出版された『ひらく、ひらく「バイオの世界」―14歳からの生物工学入門』の英語版です。

POD(プリントオンデマンド)と電子書籍のみの発売です。Kindle版は海外のAmazonでも購入できます。

⇒詳しくは化学同人のサイトをご覧ください。

バイオ実験を安全に行うために

日本生物工学会生物工学教育委員会では、大学・高専・企業等の研究における安全のために「バイオ実験を安全に行うために」の編集に協力しました。

日本生物工学会生物工学教育委員会では、大学・高専・企業等の研究における安全のために「バイオ実験を安全に行うために」の編集に協力しました。

本書では、バイオ実験老安全に行うためには具体的にどの ような点に注意すればよいのかについて丁寧に解説しており、バイオ実験を行う人・指導する人必携の「安全のてびき」となっています。⇒詳しくはこちら

《日本生物工学会創立90周年記念出版》

生物工学よもやま話-実験の基本原理から応用まで-

生物工学会誌で、大好評だったシリーズ企画「生物工学基礎講座—バイオよもやま話—」(2011年4月号~2013年3月号に掲載)が書籍になりました。

生物工学会誌で、大好評だったシリーズ企画「生物工学基礎講座—バイオよもやま話—」(2011年4月号~2013年3月号に掲載)が書籍になりました。

意外に知られていないバイオ実験の基本原理から、微生物の取扱いや社会で役立てられているバイオ技術に関する話題など、バイオ技術に携わるすべての方に役立つ情報を満載しております。大学の講義や演習の際の技術解説書としてご活用ください。⇒詳しくはこちら

《日本生物工学会創立90周年記念出版》

基礎から学ぶ生物化学工学演習

本書は、わが国における生物化学工学分野をリードしてきた日本生物工学会創立90周年記念事業の一環として、生物工学会に所属する生物化学工学の研究者に協力をお願いし、編集されたものです。

工学系のバイオを学ぶ大学生、生物工学、生物化学工学関連の大学院進学を目指す大学生、バイオ関連企業の 若手技術者や大学におけるバイオテクノロジー関連分野でかつ産業応用に関心のある若手研究者に向けた演習本として構成されていますので生物化学工学関連の 授業の副読本として、また、自己学習における教材としてご活用いただければ幸いです。

⇒詳しくはコロナ社のサイトをご覧下さい。

《日本生物工学会創立90周年記念出版》

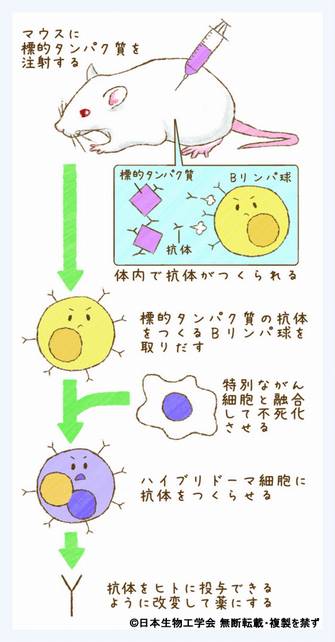

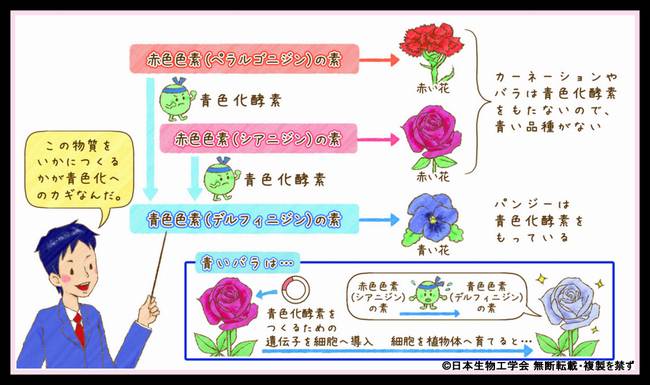

ひらく、ひらく「バイオの世界」―14歳からの生物工学入門

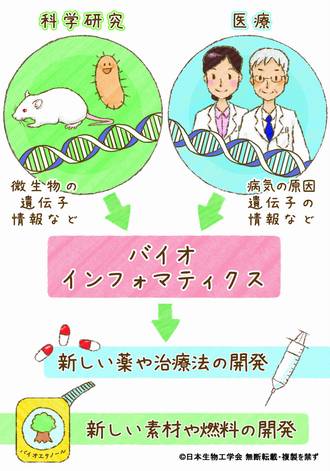

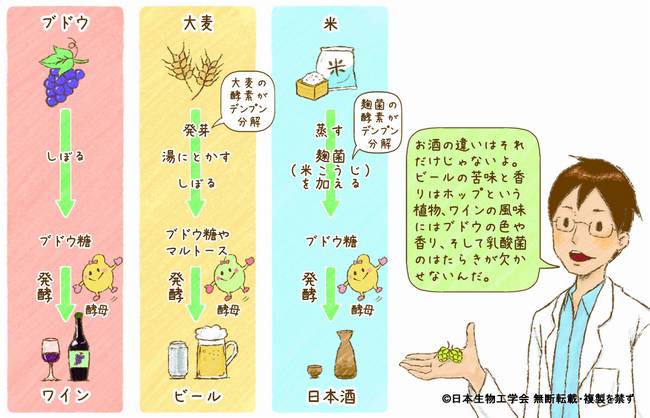

生物工学教育委員会では、創立90周年を記念し、バイオテクノロジー(生物工学)の限りない面白さを、これから21世紀を担う若い方がたにぜひとも伝えたいという、熱い思いから『ひらく、ひらく、「バイオの世界」』を企画しました。⇒詳しくはこちら

創立90周年記念の募金にご協力いただいた方には、本書を一冊贈呈いたしました。

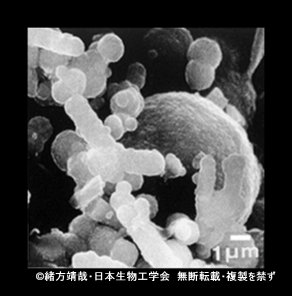

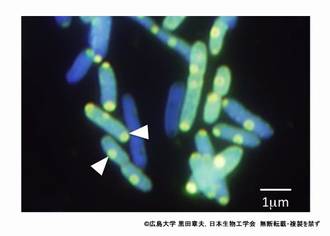

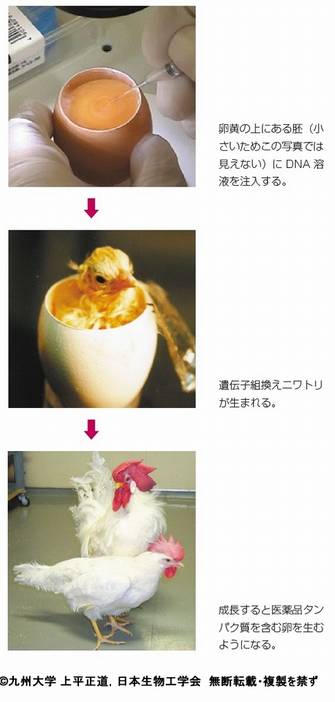

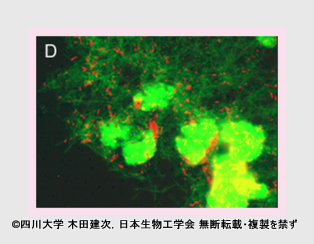

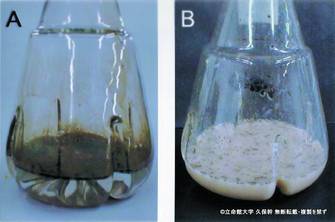

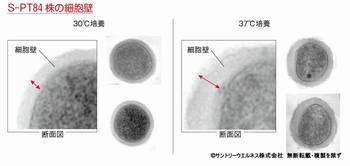

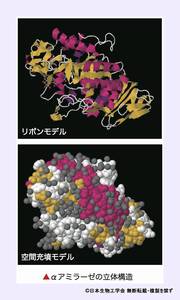

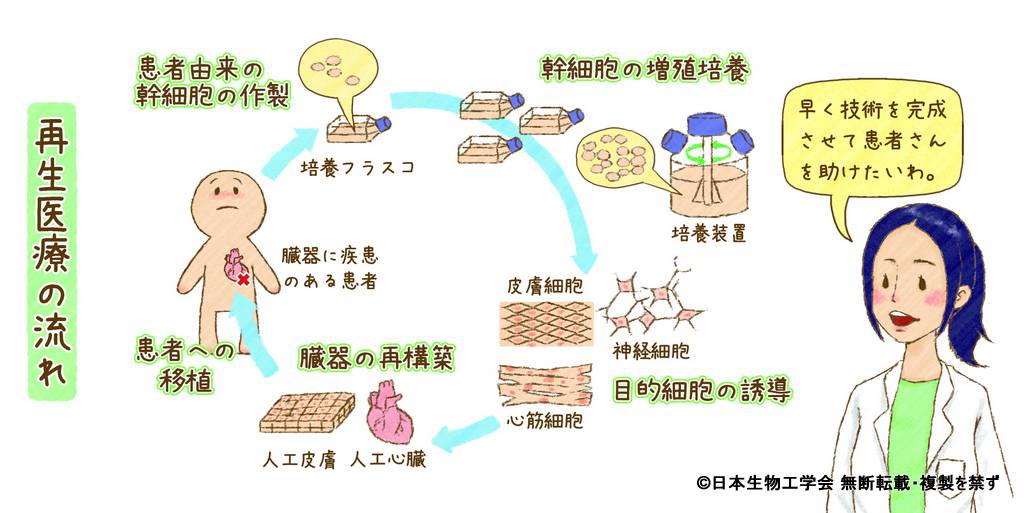

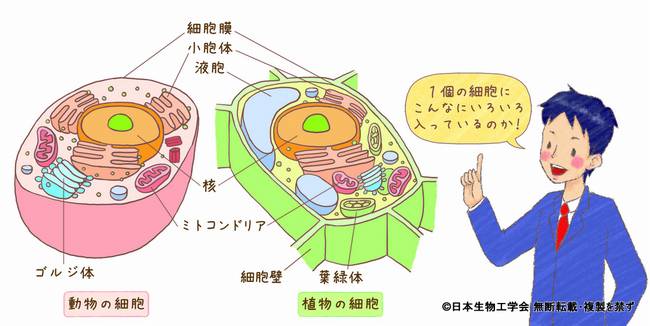

読者のバイオテクノロジーに関する理解をさらに促すため、「イラスト・写真館」では、本書に掲載されている図に対するより詳しい解説や、書籍に載せきれなかった写真を掲載しております。

⇒『ひらく、ひらく「バイオの世界」イラスト・写真館はこちら

これまでの出版物

.jpg)

.jpg)

.gif)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.gif)

.gif)