Published by 学会事務局 on 02 5月 2024

会期: 2024年7月14日(日)会場: 東北大学川内北キャンパス講義棟 等URL: https://www.science-day.com/ 入場料: 無料対象: こどもからおとなまでどなたでも出展費用: 無料(ただし出展に関わるその他の費用はご負担下さい)出展募集: リアル会場での出展(講座プログラム型,体験ブース型)のほか、オンライン出展やハイブリッド出展も可出展申込締切日: 2024年6月14日(金)問合せ先: https://www.natural-science.or.jp/

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 02 5月 2024

日本生物工学会は、Thai Society of Biotechnology(TSB)と2023年5月23日に学術協定を締結し、年次大会を通して両学会および会員間の交流を深めていくことになりました。TSBから、タイのアユタヤで11月14日(木)~16日(土)に開催予定のTSB主催の国際シンポジウムに生物工学会会員に対して招待枠2名を頂戴しました。

民間企業、研究機関、大学等に所属する会員を派遣し、国際シンポジウムでの発表の機会が得られるとともに、タイを中心とする東南アジア地域におけるバイオテクノロジーの基礎・応用研究の現状を学ぶ機会になると考えています。

<シンポジウム概要> 【日時】 2024年11月14日(木)~16日(土)【場所】 Krungsri River Hotel, Ayutthaya, Thailand

<募集内容> 募集人数: 2名資格: 支援内容: 必要な費用: 応募方法: <送付先> 応募締切日: 2024年5月22日(水)問合せ先:

新着情報

Published by 支部:北日本 on 26 4月 2024

2024年6月15日(土)に秋田大学にて,支部シンポジウムを開催いたします。秋田での開催は,コロナ禍を挟んで2018年以来6年ぶりの開催となります。2022年の北見での開催と同様に,対面でのシンポジウムを予定しています。午前中はポスターセッションを行い,若手研究者や学生からの多くの発表を期待しております。優秀な発表を行った学生に対しては,「学生優秀発表賞」として表彰します。学生の皆様には,是非,日頃の研究の成果を発表して下さい。午後は招待講演として,アカデミック・企業で御活躍の先生に御講演いただくのに加えて,2023年度の学生精励賞受賞者に記念講演をしていただき,活発な議論の場を提供いたします。また,シンポジウム後の情報交換会も企画しております。

日時: 2024年6月15日(土)9:00 ~ 17:30(予定)場所: 秋田大学(秋田県秋田市手形学園町1-1)参加費: 無料https://forms.gle/5aF48ExEB2paQaZn9 参加申込締切: 5月31日(金)24:00ポスター発表申込締切: 5月31日(金)24:00要旨提出締切: 6月5日(水)24:00講演要旨テンプレート 提出先 : (尾高)プログラム: 9:00~ 9:30 ポスター会場設営

9:30~10:00 ポスター掲示

10:00~11:00 奇数番号者発表

11:00~12:00 偶数番号者発表

12:00~13:30 昼食・休憩(支部役員会)

13:20~13:25 開会の挨拶

13:25~14:10 池袋一典(東京農工大学)〔オンライン講演〕

14:10~14:45 高橋征司(東北大学大学院工学研究科バイオ工学専攻)

15:00~15:35 宮田直幸(秋田県立大学生物資源科学部)

情報交換会(懇親会):18:00~20:00

秋田長屋酒場

参加費:一般5,000円(消費税10% 455円含む)

問合せ先: 秋田大学大学院理工学研究科 尾髙 雅文

⇒北日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 4月 2024

生物工学会誌第102巻第4号(2024年4月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第102巻第4号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 4月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第4号

私は、恩師の田中秀夫先生(筑波大学名誉教授)のご紹介で日本生物工学会とのご縁をいただき、大学4年生の時に第39回大会(1987年阪大)で初めて学会発表をいたしました。時が経つのは早く、約37年にわたり本学会にお世話になり続けております(長いようですが過ぎてしまいますとあっという間です)。非常に幸運なことに、本学会の創立100周年記念事業1) に参加させていただく貴重な機会を賜り、改めて、本学会の伝統と素晴らしさを感じると共に、本学会は、歴代の執行部、産官学の会員、事務局、関係する多くの皆様のご努力、熱い想い(愛情)、人と人とのつながりがベースとなり育まれてきたことを実感する場面が多くございました。生物工学の産官学に関わる最新情報を得るのみならず、本学会でのさまざまな活動を通じて、得られる経験、多様な世代、専門性、視点をもつ会員様とのご縁は素晴らしく、産学連携や共同研究にもつながることが多々あります。

1972年と2022年にローマクラブのレポート“The Limit to Growth”および“Earth for All: A Survival Guidefor Humanity”がそれぞれ発表され、SDGsが誕生しています。生命・環境・人間が調和した持続可能な未来社会の創造が必須であることは誰もが共通認識を持つようになり、バイオエコノミー社会の実現も謳われる中、次の100年に向け歩み始めた本学会が学界や社会に果たすべき役割への期待はますます大きくなっています。

2004年の独法化以降、講座制など大学の環境は変化し続け、現在、PIとして研究室運営をしている先生も多いと思います。私は講座制で11年間、PIとして16年間、大学に勤務しておりますが、PIには講座制とは異なる良い面がある一方で、課題もあるように感じております。また、研究(あるいは教育)では“ひらめき”が大切ですが、“ひらめき”は研究(あるいは教育)について考えに考えを重ね抜いた中で、「ぼおっとしている状態」の時に出ることが多いと言われています。もしかしたら日々に忙しい先生方には時間的、心の余裕がなく、“ひらめき”が出にくい面があるかもしれません。私は研究、教育にPI として取り組む中で、支部活動も含め、本学会で繋がりました多くの産官学の会員様にご相談に乗っていただき、ご助言をいただくことで、励まされ、助けていただきました(良いご縁に恵まれてまいりました)。

また、研究室の学生達と接する中で感じていることですが、最近は価値観が非常に多様化すると共に、さまざまな情報が簡単に手に入り非常に便利なのですが、逆にそのことについて深く考えて判断したり、推測したり、周りの人とそのことについて話す機会や、直接的な実験以外の議論(あなたはなぜ科学をするのか? 2) )が年々、減っている感じがいたします。天然資源に乏しい日本において資源の一つは人であります。明治、大正時代の政治家 後藤新平(医師、拓殖大学学長)は「財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すを上とする」と遺しています。システムが変化しても組織や社会を構成しているのは人であり、その多様性が組織のポテンシャルに、考え方、目的意識や方向性のトータルが組織全体の活性に反映することに変わりはないと思います。このような現状の中、今後、生物工学に関する研究、教育、人材育成の面でも、本学会や支部が担う役割や重要性が増えてくると思います。また、他ではできないような長期的視点に立ち、議論できる場としての役割も重要だと思います。

私が大学院生の時に集中講義にいらっしゃいました著名な先生が、「オリジナルな研究をなさい。あまり流行を追わず自分が興味のあることをこつこつ続けるといつか花が開くものです」とお話しされていました。時代に合っているかはわかりませんが、個人的には大切だと想いますし、それが良いとも思っています。実際に、興味を持って実験に取り組む中で見いだした予期しない現象から研究が展開することが数多くあることも事実であります。実験中に予期しない現象に出会うことは、多くの研究者が経験していると思います。それを見逃さず、解明を進め、創造愉快に創意工夫してゆくと、新しい分野の開拓につながる場合が多いと思います。

以上、生物工学会とのご縁についてとりとめなく勝手な内容を書いてしまいましたが(ご無礼の段、お許しくださいませ)、ぜひ(特に若い皆様は)、今よりも一歩踏み込んで積極的に本学会に参加する(参加し続ける)ことをお薦めいたします(良いご縁に恵まれますよ)。今後ともご指導ご鞭撻、幾久しく宜しくお願い申し上げます。

1) 日本生物工学会「創立100周年記念事業」: https://www.sbj.or.jp/centennial/ (2024/1/22).https://www.nature.com/articles/d41586-024-00011-0 (2024/1/22).

著者紹介 筑波大学 生命環境系(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 4月 2024

会期: 2024年9月2日(月)~4日(水)会場: 椙山女学園大学 星が丘キャンパス詳細URL: https://soft-cr.org/fss/2024/ 講演申込締切日: 2024年5月24日(金)講演原稿締切日: 2024年7月5日(金)事前参加申込締切日: 2024年8月2日(金)問合せ先:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 25 4月 2024

日時: 2024年6月13日(木)~ 14日(金)会場: 同志社大学 東京オフィス(東京都中央区京橋2丁目7番19号 京橋イーストビル3階)詳細URL: https://colloid.csj.jp/202403/learning-40th-tokyo/ 参加費: 問合せ先:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 25 4月 2024

日時: 2024年6月27日(木)~28日(金)会場: 大阪産業創造館(大阪市中央区本町1丁目4-5)詳細URL: https://colloid.csj.jp/202403/learning-40th-osaka/ 参加費: 問合せ先:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 25 4月 2024

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。J-STAGE へのリンクとなっております。

※お詫びと訂正 『生物工学会誌』102巻4号(2024年4月25日発行)に以下の誤りがありました。目次 坂井 康能・吉田 信行…( 156 )阪井 康能・吉田 信行…( 156 )

なお、当サイトでは正しいお名前を掲載しております。

►生物工学会誌Top

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 支部:北日本 on 23 4月 2024

主催行事 北日本支部学生精励賞 2024年度受賞者 林田 宗記 (岩手大学大学院)清水川 晴人 (東北大学大学院)これまでの活動 ►北日本支部Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 10 4月 2024

第76回日本生物工学会大会(2024) の一般講演、およびシンポジウムの講演申込を開始しました。

今大会も昨年同様、講演申込と要旨登録の期間が別になっております。一般講演を希望される方は、参加申込後に、講演内容(タイトル・著者名・所属略称・発表概要等)をご登録ください。シンポジウムに関しては、今大会より「発表概要」の登録は不要です。「演題」、「著者情報」、「キーワード」と「講演者のメールアドレス」をご登録ください。⇒参加申込はこちらから

終了前はアクセスが集中し申し込みできない場合がありますので、早めの申し込みをお願いします。

一般講演の発表者は、2024年会費既納の本会正会員または学生会員に限ります。講演申込みには発表者の会員番号が必須となり、会員番号がない場合には登録できません。事前に必ず入会手続きをお願いします。会員番号は入会登録と会費の入金確認ができ次第お知らせしますが、1週間程度かかりますので早めの手続きをお願いします。会員番号が不明の場合は、事務局()にお問い合わせ下さい。⇒入会はこちらから

能登半島地震で被災された学生で事前に手続きした方につきましては、2024年度大会の参加費を免除いたします。⇒参加費免除の申請はこちら

主なスケジュール 講演申込受付期間: 2024年4月10日(水) ~5月15日 (水) 正午講演要旨受付期間: 2024年5月22日(水) ~6月18日 (火) 正午前期参加登録締切日: 2024年7月16日(火) 17時講演要旨集 [PDF版]発行日: 2024年8月26日(月) 予定懇親会開催日 :2024年9月9日(月)※例年と違って大会2日目になります。

新着情報

Published by 学会事務局 on 08 4月 2024

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 04 4月 2024

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 137, No. 5(2024年5月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法 日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。⇒詳しくはこちら

会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合: ⇒詳しくはこちら 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合: Webフォーム (日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。ScienceDirect 最新号アラートの設定方法 ScienceDirectでユーザー登録をするとJBBの最新号アラート(掲載記事へのリンク付き目次)をメールで受信することができます。⇒詳しくはこちら

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 02 4月 2024

日本生物工学会では、2024年度内藤記念科学振興財団講演助成金申請について学会長による推薦を受け付けています。応募に際し、学会推薦を希望する方は、必要書類(電子ファイル)を学会授賞係 ()宛にお送りください。選考委員会にて推薦対象を決定し、本会での選定結果を個々の応募者に連絡いたします。

申請要領については、内藤記念科学振興財団のホームページをご覧下さい。https://www.naito-f.or.jp/jp/index.php

趣旨: 助成額: 上限は1件50万円本会への提出書類(電子ファイル): 本会への書類提出の締切 : 書類送付先: なお、本会推薦によって採択された場合には、学会ホームページに掲載される旨予めご了承下さい。

►研究助成・学術賞Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 02 4月 2024

日本生物工学会では、第1回(2024年度)内藤記念国際会議開催助成金申請について学会長による推薦を受け付けています。応募に際し、学会推薦を希望する方は、2024年8月30日(金)までに 必要書類(電子ファイル)を学会授賞係 ()宛にお送りください。選考委員会にて推薦対象を決定し、本会での選定結果を個々の応募者に連絡いたします。

申請要領については、内藤記念科学振興財団のホームページをご覧下さい。https://www.naito-f.or.jp/jp/index.php

趣旨: 申請者資格: 前期:2025年1月1日~2025年6月30日

助成額: 1件 上限50万円本会への提出書類(電子ファイル): 本会への申請書類(電子フォーマット)の締切日時: 応募書類(電子フォーマット)送付先: なお、本会推薦によって採択された場合には、学会ホームページに掲載される旨予めご了承下さい。

►研究助成・学術賞Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 02 4月 2024

日本生物工学会では、内藤記念科学振興賞の本会からの推薦候補者を募集しています。応募に際し、学会長による推薦を希望する方は、学会授賞係 ()にお問い合わせください。応募書類は、2024年8月30日(金)まで に本学会授賞係宛に電子ファイルにてご送付下さい。選考委員会にて推薦対象者を決定し個々の応募者に連絡いたします。

詳細については、内藤記念科学振興財団のホームページをご覧下さい。https://www.naito-f.or.jp/jp/index.php

【趣旨】

人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的領域において、進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対して褒賞を授与するものである。 【顕彰・贈呈式】

受賞者には内藤記念科学振興賞<正賞:金メダル、副賞:1,000万円>を贈呈。 受賞者は2025年3月14日(金)に行う贈呈式に出席いただきます。 本会への応募書類(電子フォーマット)提出締切日時: 2024年8月30日(金)17:00送付先: 日本生物工学会授賞係 E-mail:

なお、本会推薦によって受賞された場合には、学会ホームページに掲載される旨予めご了承下さい。

►研究助成・学術賞Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 01 4月 2024

日時: 2024年5月10日(金)14:00~16:20会場: Zoom配信(定員500名)URL: https://www.jba.or.jp/event/post_137/ 講演内容: 参加費: 無料(※事前参加申込制)申込締切: 2024年5月8日(水)問合せ先: https://www.jba.or.jp/

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 01 4月 2024

日時: 2024年4月16日(火)14:00~16:20開催形式 : MS-Teams(定員500名)URL: https://www.jba.or.jp/event/post_143/ 内容: 参加費: 無料(※事前参加申込制)申込締切: 2024年4月14日(日)問合せ先: https://www.jba.or.jp/

関連団体行事

Published by 部会:培養技術 on 01 4月 2024

研究部会(若手会) ,資料ダウンロード

Published by 学会事務局 on 29 3月 2024

内容 開催日 【協賛行事】 2024.03.27 【協賛行事】 2024.03.21 【協賛行事】 バイオプロセス講演会 ~「生物機能を利用したモノづくり」に貢献するプロセス強化~(化学工学会誌 特集に関するオンライン講演会)2024.03.15 【協賛行事】 JBA 4大学+1企業アグリ食品セミナー「食の未来を創るパートナーシップ:産学連携がもたらす機能性革新」2024.03.15 【協賛行事】 コロイド先端技術講座2023 柔らかい多孔性材料 -その構造と機能をさぐる2024.03.14 【協賛行事】 バイオエンジニアリング研究会 若手ダイナモ人財オープンセミナー 「国内バイオものづくり&医薬品製造の逆襲 1」2024.03.06 【協賛行事】 第5回世界エンジニアリングデー記念シンポジウム2024.03.04 【協賛行事】 JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会 AIの利活用シリーズ4「肌のAI解析で健やかに、より美しく」2024.03.01 【協賛行事】 23-3エコマテリアル研究会 「資源循環戦略におけるバイオプラスチックの役割」2024.02.29 【後援行事】 第十回日本微生物学連盟フォーラム 「微生物は地球の救世主になれるか?」2024.02.10 【協賛行事】 GMPセミナー「医薬品製造に関わるGMPの最新動向:講演会&見学会」2024.02.01-2024.02.02 【協賛行事】 第29回高専シンポジウム2024.01.26-2024.01.27 【協賛行事】 JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会 「「第5のがん治療」として期待されるBNCT(Boron Neutron Capture Therapy ; ホウ素中性子捕捉療法)」2024.01.26 【協賛行事】 第18回理研「バイオものづくり」シンポジウム2024.01.24 【後援行事】 大阪公立大学シンポジウム「自然共生を基盤とする農学を考える」—Galaxy of able species: 多士済々な生物種間相互作用研究で農を拓く—2023.12.15 【協賛行事】 第43回 水素エネルギー協会(HESS)大会・2023HESS特別講演会2023.12.13-2023.12.15 【協賛行事】 JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会 「アニマルウェルフェアとWell-being〜貴方の愛犬と、ともに永く幸せに」2023.12.12 【協賛行事】 第198回腐食防食シンポジウム~微生物腐食における最新のプロジェクトおおよび事例紹介~2023.12.11 【協賛行事】 第36回日本吸着学会研究発表会2023.12.07-2023.12.08 【協賛行事】 JBA バイオエンジニアリング研究会 オープンセミナー「製造業の国内回帰とサプライチェーン対策のために何が必要か」2023.12.07 【協賛行事】 JBA “未来へのバイオ技術”勉強会「ゲノム歴史学」2023.12.05 【後援行事】 第2回 日本抗体学会学術大会2023.12.01-2023.12.03 【協賛行事】 第50回炭素材料学会年会2023.11.29-12.01 【後援行事】 日本動物実験代替法学会第36回大会2023.11.27-2023.11.29 【協賛行事】 JBA バイオエンジニアリング研究会 オープンセミナー「細胞医療分野を支える基盤としてのインフラストラクチャーとその司令&管理プラットフォーム戦略」2023.11.24 【協賛行事】 第25回日本感性工学会大会 2023.11.20-2023.11.22 【後援行事】 岡山大学寄付講座 微生物インダストリー講座 主催シンポジウム「SDGs時代の『麴菌×固体培養』を活かした新たなものづくり-発酵食品からアップサイクルまで-」2023.11.10 【後援行事】 第59回熱測定討論会2023.10.24-2023.10.26 【協賛行事】 23-2エコマテリアル研究会「環境に調和するバイオプラスチック・エコマテリアルの最前線」2023.10.20 【協賛行事】 連合年会2023(第36回日本イオン交換研究発表会・第42回溶媒抽出討論会)2023.10.19-2023.10.20 【後援行事】 第23回 生体触媒化学シンポジウム in 鹿児島2023.09.28-2023.09.29 【協賛行事】 Cutting-edge Bio-seminar 6「食品成分の構造および機能解明と予防医療への応用」2023.09.26 【後援行事】 日本薬物動態学会第38回年会/第23回シトクロムP450国際会議国際合同大会2023.09.25-2023.09.29 【協賛行事】 INCHEM TOKYO 20232023.09.20-2023.09.22 【協賛行事】 第20回高付加価値食品開発のためのフォーラム~東アジアの食の広がりと動向・健康の見える化とヘルスケア~2023.09.19-2023.09.20 【協賛行事】 JBA “未来へのバイオ技術”勉強会 SDGsと未来食シリーズ8「食のアップサイクル」2023.09.14 【協賛行事】 第74回コロイドおよび界面化学討論会「コロイド・界面化学がつなぐ時間と空間」2023.09.12-2022.09.15 【協賛行事】 JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会 SDGsと未来食シリーズ7「食メディアデザインと感覚研究」2023.09.11 【協賛行事】 JASIS20232023.09.08-2023.09.10 【協賛行事】 第39回ファジィシステムシンポジウム(FSS2023)「人間知能と人工知能のSOFTな融合へ」2023.09.05-2023.09.07 【共催行事】 第37回日本キチン・キトサン学会大会2023.09.05-2023.09.06 【協賛行事】 第36回におい・かおり環境学会2023.08.31-2022.09.01 【協賛行事】 JBA Food Bio Plus 研究会 公開市民講演会「人・社会・地球の健康を実現する未来の食」2023.08.28 【協賛行事】 Cutting-edge Bio-seminar 5「食品成分の構造・機能の見える化」2023.08.22 【協賛行事】 Cutting-edge Bio-seminar 4「次世代培養技術によるサステナブル社会構築への展望」2023.08.17 【協賛行事】 ”未来へのバイオ技術”勉強会 AIの利活用シリーズ3「開かれた医療・医薬のためのAI活用」2023.08.07 【協賛行事】 JBA 先端技術情報セミナー「3D細胞培養技術と社会実装」2023.08.03 【協賛行事】 Cutting-edge Bio-seminar 3「日本発オリジナル技術が世界を変える!」2023.07.25 【後援行事】 学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ20232023.07.16 【協賛行事】 ”未来へのバイオ技術”勉強会「昆虫利用学~食べる、楽しむ、活用する」2023.07.13 【協賛行事】 JBA バイオエンジニアリング研究会 テクニカルセミナー3「治験薬や細胞および遺伝子治療におけるサプライチェーンの最新動向」2023.07.12 【協賛行事】 第35回イオン交換セミナー「挑戦するイオン交換 VII」2023.07.07 【協賛行事】 大阪工研協会 初心者のためのバイオ実習セミナー2023.06.29-2023.06.30 2023.07.03 【協賛行事】 バイオエンジニアリング研究会 講演会「バイオ医薬品におけるNext Generation Sequencing (NGS)を用いた外来性病原体の検出と品質特性の評価」2023.06.22 【協賛行事】 JBA “未来へのバイオ技術”勉強会 SDGsと未来食シリーズ6「代替食材の明日」2023.06.22 【協賛行事】 先端技術情報セミナーバイオ地政学 シリーズ 2「世界の食料と農業をめぐる状況と食の多様性」2023.06.16 【後援行事】 熱測定オンライン講習会20232023.06.15/06.30/07.14/07.28 【協賛行事】 界面コロイドラーニング 第39回現代コロイド・界面化学基礎講座(大阪会場)2023.06.15-2023.06.16 【協賛行事】 界面コロイドラーニング 第39回現代コロイド・界面化学基礎講座(東京会場)2023.06.1-2023.06.02 【後援行事】 環境バイオテクノロジー学会2023年度大会2023.06.08-2023.06.09 【協賛行事】 JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会AIの利活用シリーズ2 懇話会「ChatGPT×バイオってぶっちゃけどうなの?!」2023.05.31 【協賛行事】 第23回マリンバイオテクノロジー学会大会2023.05.27-202305.28 【協賛行事】 ”未来へのバイオ技術”勉強会 シリーズ: With コロナ時代を生きる!②コロナ2019抑制2023.05.26 【協賛行事】 JBA バイオエンジニアリング研究会小委員会「バイオエンジニアリングにおけるオミックス解析技術」講演会「Next Generation Sequencing (NGS) を用いた細胞培養の品質管理」2023.05.24 【協賛行事】 Cutting-edge Bio-seminar 2「リパーパシングと患者データを活用した創薬エコシステム」2023.05.17 【協賛行事】 JBA “未来へのバイオ技術”勉強会 AIの利活用シリーズ1「AIによる業務改善と刺さるマーケティング」2023.04.26

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 25 3月 2024

ScienceDirectでユーザー登録をするとJBBの最新号アラート(掲載記事へのリンク付き目次)をメールで受信することができます。

【本会正会員・学生会員の方へ】 会員用アクセスの有効化手続き を済ませた方は、最新号アラートのリンクより最新号掲載論文の全文を閲覧することができます。

ScienceDirectのユーザー登録(メールアドレスとパスワード)がお済みの方 JBBのトップページ (https://www.sciencedirect.com/science/journal/13891723 )の”Articles & Issues”のドロップダウンメニューより”Set up journal alerts”を選択してください。

登録済みのアラートを解除したい場合は、Articles & Issues>Edit my alertsより設定変更を行ってください。

ScienceDirectのユーザー登録がまだの方 JBBのトップページ (https://www.sciencedirect.com/science/journal/13891723 )の”Artiles & Issues”のドロップダウンメニューより”Sign in to set up alerts”を選択して、ScienceDirectのユーザー登録を行ってください。

►JBB Topへ

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 25 3月 2024

会期: 2024年5月30日(木)・31日(金)会場: KITENビルコンベンションホール(宮崎市)詳細URL: https://www.jseb.jp/news/jseb2024/ 講演申込締切日: 2024年4月26日(金)事前参加申込締切日: 2024年5月16日(金)参加申込方法: 大会ホームページよりお申込みください。問合せ先:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 25 3月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第3号

家族に高リスク者がいるので気をつけていたのに、ついに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染してしまった。今年度再開し、楽しみにしていた「真核微生物交流会」にも行くことができなかった。

COVID-19が長く流行しているのは、ヒトに感染する機会が豊富で変異を繰り返しているからにほかならない。正確にいうと「変異を繰り返す」わけではなく、ウイルスは一定割合で変異するが、多くの人に感染し、いろいろな種類が生まれ、多様性が増え、最適株が増殖し、それまでの株に置き換わる。ウイルスは「次こうやって感染力をあげよう」と考えているわけではなく、ポンコツで淘汰される変異も多いが、免疫を偶然すり抜けやすくなったり、放出される時期が偶然発症前になったりするなどして、選択圧に対し最適な株に置き換わる。高校の生物の授業で、工業の発展に伴い、淡い色のオオシモフリエダシャクが暗色に置き換わる工業暗化という現象を習ったが、多様な種類から選択されたものが優占するという仕組みは同じ。多様性があれば、選択圧で最適株が選ばれる。オオシモフリエダシャクの多様性獲得(≒最適株の創出)の源泉は有性生殖であるが、ウイルスは突然変異。その時だけを考えるとポンコツも含めた多様性を持つことは非効率だが、多様性があることで環境の変化に強く、ロバストネス(頑健性)も高い。病原菌に抗生物質耐性菌が出現したり、驚くような環境に微生物が存在したりしているのも同じ原理か。

先日、学生とある工場を見学させていただく機会を得た。もっとも感銘をうけたのは、工場に貼ってあった行動指針「私は、今日の仕事を振り返り、誇りをもって家族に話すことができます」であった。効率アップとか安全とかではなく、「仕事を振り返り、誇りをもって家族に話せるか」が行動指針になっていた。この行動指針の場合、正しい効率アップ法が選択され、安全は守られ、問題は起きにくいであろう。昔なら「お天道さまはお見通し」か。うそやずるは短期的には得するように見えるが、人生100年かつSNS時代では必ずばれ、大手芸能事務所やマスメディア、中古車販売業者や保険業界、あるいは一部の政治家や芸能人の例を挙げるまでもなく、その人や組織を揺るがす。結果の確認に時間はかかるが、こちらも効率的な仕組みのように思える。

多様性を背景にした自然選択による最適化と「お天道さまはお見通し」による最適化。大学研究資金配分には活かされていないように思う。筆者は5年前に大学に来たが、基礎的経費はきわめて少額で、外部資金などを確保しなければ、卒論生や修士の学生の研究費を賄えない。乱暴でもぱっと見て伝わる文章が求められ、攻略本や攻略セミナーも開催されている。流行りの研究分野の方が取りやすいから「寄せに」行く者もいて、資金配布側の効率も悪い。その分野のブレークスルーより、確実に結果が出て報告書を書いてくれそうな人や分野を選びがちに見える。不正防止のために規制ができ、正直を証明するのに、ぱっとみてわかる文章を書くのに、膨大な応募を審査するのに、成果を出すための研究時間がどんどん削られていく。この選択圧は、科学技術発展のために正しいか。分野や手法の偏りを誘起し、多様性が生まれることを阻害していないか。

いまの仕組みが正しいかどうかも「お天道さまはお見通し」、歴史が証明する。短期的には効率が悪いように思うかもしれないが、研究時間を確保し、多様性を生み出すのに最小限の基礎的経費が出るようにならないと、社会が大きく変わった時に必要な研究成果は得られそうもないような気がする。いまの仕組みは本当に有効か。頑健性は高いか。成功するにはある程度の失敗と試行錯誤が必要なのである。多様性+自然選択による最適化と「お天道さまはお見通し」による最適化、信じてみませんか?

著者紹介 福島大学食農学類(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 3月 2024

生物工学会誌第102巻第3号(2024年3月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第102巻第3号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 3月 2024

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。J-STAGE へのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 3月 2024

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 137, No. 4(2024年4月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法 日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。⇒詳しくはこちら

会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合: ⇒詳しくはこちら 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合: Webフォーム (日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 08 3月 2024

日時: 2024年4月15日(月)14:00~16:30開催形式 : ZOOM(定員500名)および 会場参加先着23名URL: https://www.jba.or.jp/event/post_135/ 内容: 参加費: 無料(※事前参加申込制)申込締切: 2024年4月13日(土)問合せ先: https://www.jba.or.jp/

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 01 3月 2024

第76回日本生物工学会大会(2024)のホームページを開設しました。大会サイトでは、2024年9月8日(日)から10日(火)に開催される第76回日本生物工学会大会(2024)に関する情報を発信していきます。

講演申込み、および大会参加申込のウェブ受付は、2024年4月10日(水)より開始いたします。

本大会への皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

公益社団法人日本生物工学会https://www.sbj.or.jp/2024/

新着情報

Published by 学会事務局 on 01 3月 2024

日時: 2024年5月25日(土)~ 26日(日)会場: 筑波大学 春日キャンパス(〒305-8550 茨城県つくば市春日 1 丁目 2)URL: http://marinebiotechnology.jp/mbt2024/ 発表申込期間: 2024年3月1日(金)~ 4月11日(木)事前参加申込登録l期間: 2024年3月1日(金)~ 4月25日(木)参加費 問合せ先:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 29 2月 2024

総会およびその後の諸行事を下記のとおり早稲田大学において開催いたします。

2024年度総会 日時: 2024年5月23日(木)13時~14時20分場所: 早稲田大学 リサーチイノベーションセンター(121号館)地下1階 コマツ100周年記念ホール

次第:

会長挨拶 2023年度事業報告 2023年度決算報告・2023年度監査報告 功労会員の推戴 2024年度事業計画 2024年度予算 創立100周年記念事業報告 第29回生物工学懇話会 日時: 2024年5月23日(木)14時40分~17時場所: 早稲田大学 リサーチイノベーションセンター(121号館)地下1階 コマツ100周年記念ホール参加費: 無料(事前申込み不要)

プログラム: ⇒講演要旨はこちら

14:40~14:45 14:45~15:30 15:30~15:40 休憩 15:40~16:25 16:25~16:55 パネルディスカッション 16:55~17:00 閉会の挨拶………青柳 秀紀 懇親会 日時: 2024年5月23日(木)17時20分~19時20分場所: リーガロイヤルホテル東京 1F ダイニング フェリオ 参加費: 6,000円(税込)申込方法:

日本生物工学会代議員の方には事務局から個別に案内メールをお送りします。メールの案内に従って申込みフォームよりお申し込みください。 代議員以外で懇親会への参加を希望される方は、1) 氏名 2) 所属 3) 連絡先TEL/E-mail 4) 会員種別 を明記して、下記E-mail宛にお申し込みください。

申込締切日: 2024年5月9日(木)決済方法: 参加費のお支払いはクレジットカード決済のみ です。Square社よりメールで請求書をお送りします。当日受付はございません ので、必ず事前申し込みと決済をお願い致します。申込先: 日本生物工学会事務局

学会行事

Published by 学会事務局 on 29 2月 2024

日時: 2024年5月23日(木)14時40分~17時場所: 早稲田大学 リサーチイノベーションセンター(121号館)地下1階 コマツ100周年記念ホール参加費: 無料(事前申込み不要)

プログラム (司会:本多 裕之)

14:40~14:45 開会の挨拶………………秦 洋二 14:45~15:30 講演1「Photo-Isolation Chemistryによる組織内遺伝子発現の高深度空間解析 」 組織や臓器は時空間的に定められた遺伝子発現により厳密に制御されている。そのため、その仕組みを正確に理解するには空間情報と遺伝子発現情報を紐付けた解析が不可欠である。そこで、我々は組織切片上の光照射した領域だけの遺伝子発現情報を包括的に解析できる手法、Photo-Isolation Chemistry(PIC)を開発した。PICはマウス胚や成体マウス海馬などのマクロ領域から細胞内構造体などの1µm以下のミクロ領域と大小さまざまな領域の遺伝子発現を高感度かつ定量的に解析できる。さらに、未固定や固定凍結切片に加えパラフィン切片にも適応できるため、生物学的研究から病理診断などの臨床研究にまで幅広く応用されることが期待できる。本発表では、PICの原理からPICを用いたさまざまな解析事例を紹介しつつ、PICの今後の技術展開についても議論する。

(座長:岡村 好子)

15:30~15:40 休憩 15:40~16:25 講演2「なぜ、女性エンジニア養成プログラムが必要なのか 」 女子大学の役割は、女性の社会進出をサポートすることです。日本の低いジェンダーギャップ指数を改善するためにも社会で活躍する女性人材を育成しなければなりません。「リケジョ」を合言葉に理学系は躍進していますが、女性エンジニアの育成体制は十分ではありません。多様性を前提にした社会を支える工学領域のダイバーシティ実現を目指し、工学部を設置しました。そして、裾野を拡げるために中高生に向け、女性エンジニア養成プログラムを開始しました。女性エンジニア輩出を目指す本学の10年間の取組みを紹介します。

(座長:山田 翼)

16:25~16:55 パネルディスカッション (座長:竹山 春子) 16:55~17:00 閉会の挨拶………………青柳 秀紀

♦ 関連記事: 【事務局より】2024年度総会および関連行事のお知らせ

学会行事

Published by 学会事務局 on 29 2月 2024

SBJシンポジウム は、日本生物工学会がカバーする広い科学技術・教育分野において、産官学の連携を深め、さらにはアジアをはじめとした諸外国の情報や動向について討議することを目的として、日本生物工学会創立100周年に向けて新たにスタートしたものです。一昨年、学会創立100周年を迎えましたが、これからの学会のさらなる発展に向けて本シンポジウムを学会のフラッグシップと位置付け、新たなスタートを切りました。

第11回目となる今回は、創立100周年の記念事業の一環として、産官学連携に焦点を当て開催いたします。シンポジウムでは、4名の先生方から産官学連携での研究開発の実例を取りあげてご講演いただくとともに、産、官、学の5名の先生方から外部の機関との共同研究を効率よく推進していくためのきっかけづくりやコツなどについてご意見をいただきます。さらに、パネルディスカッションを通して、参加者の方々から生の声をいただき、産官学連携に関して議論することで、より良い共同の場づくりの一助となることを期待し

日時: 2024年5月24日(金)9:50~17:30(予定)開催形式: ハイブリッド開催(現地参加あるいはWeb [Zoom] )会場: 早稲田大学121号館コマツ100周年記念ホール定員: 現地参加100名参加費 :無料

プログラム 9:50~10:00 10:00~10:05 〈産官学連携の事例紹介〉

10:05~10:45<基調講演> 10:45~11:10 11:10~11:35 11:35~12:00 〈産官学からの連携紹介〉

13:30~13:55 13:55~14:20 14:20~14:45 14:45~15:10 15:10~15:35 15:35~15:50 休憩 〈産官学連携の新たな潮流〉

15:50~17:20 17:20~17:25 17:25~17:30

申込方法 こちらのフォームよりお申し込みください。申し込み時に、パネルディスカッションで取り上げてほしい課題、質問があればご記載ください。

申込締切日: 2024年5月17日(金)

問い合わせ先 公益社団法人 日本生物工学会事務局 (吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内)

100周年記念事業 ,学会行事

Published by 学会事務局 on 29 2月 2024

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 137, No. 3(2024年3月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法 日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。⇒詳しくはこちら

会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合: ⇒詳しくはこちら 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合: Webフォーム (日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 2月 2024

生物工学会誌第102巻第2号(2024年2月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第102巻第2号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 2月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第2号

久しぶりの対面授業のせいなのか、ある日の微生物学の講義中、殺菌法や発酵現象の解明について話しているときに、ふとパスツールが私に降りてきて、なぜか岡山弁でしゃべり始めたんです。他でもない、生物がどこからともなく自然に発生することがあるという「自然発生説」の否定や、Chance favors only the prepared mindの名言で知られるあのパスツール先生です。

“そこら中に微生物がうようよおるってことをみんな知っとる? 肉汁を置いとったら生物が自然発生するとか言うとったやつらは間違っとるってことを言いたいんじゃ。肉汁を煮るだけで、目に見えん微生物が死んでしもうて、何も起こらんようになったのをみせたじゃろ。煮んと、肉汁にコンタミしとった微生物が増殖しただけじゃが。”

パスツールは、パスツールピペットと呼ばれるようになった細い管を持つフラスコを作製して、自然発生説を否定してみせたわけですが、それ以上に、殺菌が、目に見えない微生物たちを扱うことを可能にした本質的な実験法なんだということを、私に言わせようとしていると感じるわけです。

ところで、煮ればよい殺菌法は、科学の基礎でしょうか、それとも応用でしょうか?0から1を作り出すのが基礎で、1から100の量や種類を作り出すのが応用っていうイメージはどうなんでしょう? 科学の歴史で考えてみると完全な0はないのかもしれませんが。

最近、私たちは大容量PCR法という技術を近所のカニカマ機械メーカーの人と開発しています。PCR法は、新型コロナウイルス検査で広く一般に知られた技術となりましたが、多くの場合、微量のDNAを10~50μLの反応液中で増幅します。この技術を0辺りから1の基礎とすると、1mLの反応液で同じことをすれば、1から100への応用となり、1LができればDNAの新しい製造法となると思いつき、始めたわけです。でもこれが全然できない。そこであれこれ、0辺りに戻って実験してみることとなりました。そうしてわかったことは、DNAが不安定な物質だった、ということでした。ここでは煮過ぎがよくなかったのです。DNAはmRNAより安定ですが、それは程度の問題で、DNAは安定だという常識がすっかり邪魔になっていたのでした。現代は、情報が多すぎて、0辺りに戻ることや常識から距離を置くことが難しい時代なのかもしれませんね。

パスツールは、若くして光学異性体を発見したので、化学界を牽引して行けたはずと思われます。しかしながら彼は、一度、地方工業都市にあるリール大学に移り、そこで、アルコール醸造業者から品質管理の相談を受けて、アルコール腐敗の原因を探り始めました。

“困っとった会社の人をなんとか科学で解決してあげたかったんじゃ。せーでもなあ、それを解決するには、そこら中におる微生物を殺菌して、微生物がおらん空間を作らにゃおえんかったんで、煮りゃあええという方法を思いついたんじゃ。これが、論争じゃった自然発生説の否定に通じたんじゃが、それよりなあ、わしがうれしかったんが、煮る殺菌法でおいしいワインや牛乳を飲めるようになったことじゃが。”

“人の役に立つことは、幸せな気分にさせてくれるじゃろ。わしが科学に基礎も応用もねえと言うたんは、そんな議論より、人の役に立つことを目標に、根本からの解決を科学で図ってみることが重要じゃあと言いてーんじゃが。わしが晩年、流行り病やワクチンの研究をしとったいうのを知っとるか。未来でもコロナとかいうて困っとるらしいのう。mRNAワクチンとかいうのができたんか。頑張ったのう。でもなんでより安定なDNAでやらんのじゃ? 未来でもまだまだ科学で解決せんといけん課題がぎょうさんあるようじゃのう。0から100まで頑張りんさい。子供たちへの幸せが作れるからのう。”

The prepared mindとは、困っている人を科学で助けたいと思う心なんですね。パスツール先生、ありがと。

著者紹介 山口大学 大学院創成科学研究科 化学・ライフサイエンス系専攻(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 2月 2024

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。J-STAGE へのリンクとなっております。

※お詫びと訂正 『生物工学会誌』102巻2号(2024年2月25日発行)に以下の誤りがありました。書評 」

※なお、当サイトでは修正済みのPDFを掲載しています。

►生物工学会誌Top

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 支部:西日本 on 24 2月 2024

日本生物工学会西日本支部では、「第3回西日本支部若手研究者賞」の受賞候補者を募集しています。この賞は、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した優れた若手研究者の研究を奨励し、さらにステップアップしていただくことを目的とするものです。

受賞要件 J. Biosci. Bioeng. での論文発表応募方法 応募用紙 に必要事項を記載して、支部事務局宛に電子メールで送付してください。応募締切日: 2024年5月31日(金)提出・書類送付先 ⇒西日本支部Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 19 2月 2024

日時: 2024年4月9日(火)14:00~16:00開催形式 : ZOOM(定員500名)詳細URL: https://www.jba.or.jp/event/post_139/ 内容: 参加費: 無料(※事前参加申込制)申込締切: 2024年4月7日(日)問合せ先: https://www.jba.or.jp/

関連団体行事

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 09 2月 2024

このたび日本生物工学会バイオインフォマティクス相談部会は、2024年3月15日にハンズオンセミナーを開催する運びとなりました。

バイオインフォマティクス相談部会 DIY自動化ハンズオンセミナー 主催 :日本生物工学会バイオインフォマティクス相談部会(リンク )協力 :Laboratory Automation研究会(リンク )

日時: 2024年3月15日(金)13:00開始~17:00頃終了予定会場: 産業技術総合研究所臨海副都心センター(リンク )ならびにオンライン(zoom)参加資格: どなたでもご参加いただけます参加申込: こちらからご登録ください。(リンク )申込締切: 現地参加:2月28日(水) 締め切りました 参加費: 現地参加:20000円 / オンライン参加:無料(注1) 参加費は、製作するデバイス用の部品購入費用を含みます。製作したデバイスはお持ち帰りいただくことが可能です。(注2) 会場都合により、現地参加者の人数には上限を設けます(最大8名を予定)。応募者多数の場合は志望内容等を考慮して選抜を行うためご希望に沿えない場合がございますが、ご了承いただけますと幸いです。選抜結果は3月1日中にメールにてご連絡いたします。概要 生物工学分野ならびにバイオインフォマティクス分野において、近年急速に進歩している機械学習や生成AIを利用することが研究開発の加速や効率化のために喫緊の課題となっている。高品質、大規模データの取得のための実験自動化はその重要技術であることには疑いないものの、(1)その導入には高いコストや特有のノウハウなどの参入障壁 がある。また、現在は何らかの形で人間の介入を必須とするが、(2)その動作ログやデータログの欠如はデジタルトランスフォーメーションやデジタルツイン環境などの次世代自動化技術 を実現するための大きな課題である。

ハンズオンセミナー内容詳細 製作物名称 :ラズパイを用いた環境モニター&ライブカメラシステム実習概要 :小型IoTデバイス「Raspberry Pi Zero2」を使用したハンズオン講習会を開催します。この講習会では、実験環境をデジタル化するための第一歩として、Raspberry Pi Zero2を活用して、室内の温度と湿度を測定し、そのデータをサーバーへ送信・可視化するシステムの開発を行います。また、インターネット経由でリアルタイムに映像を確認できるライブカメラの設定も行います。学習内容 :Raspberry Pi Zero2の使い方、はんだ付け、温度・湿度センサーの使い方(シリアル通信)、Linux、APIの活用、時系列データベースの使用、データの可視化、Rasberry Pi Cameraの使い方講師: 野口大貴 先生(理研・客員研究員)

実行委員: 蟹江慧(近大・准教授)、兒島孝明(名城大・准教授)、堀之内貴明(産総研・主任研究員)※五十音順・敬称略

問合せ先:

⇒バイオインフォマティクス相談部会Topへ

学会行事

Published by 部会:培養技術 on 08 2月 2024

培養技術研究部会では、第7回技術セミナーとして、培養に欠かせない殺菌技術や無菌技術に関するセミナーを開催します。大阪公立大学研究推進機構微生物制御研究センター土戸哲明先生に殺菌プロセスの効果と対象物特性のトレードオフや損傷菌生存リスクについて、損傷のレベル、モード、メカニズムなどの基礎についてご講演いただきます。またPHC株式会社様からクリーンベンチ・安全キャビネットの基礎および実際についてご講演いただきます。

日時: 2024年4月3日(水)13:30~17:30 (Zoom開催)

プログラム

13:30~14:00 入室

14:00~15:00 殺菌の常識と非常識(殺菌処理で発生する損傷菌とその生死を分ける培養方法)

殺菌処理はバイオプロセスでの培地無菌化、広くは食品・環境・医療などにおける重要な操作であるが、対象物の特性との関係でトレードオフ問題を考慮した条件緩和は損傷菌生残のリスクを生じる。生死の境にある損傷菌の運命は、殺菌直後ではなくその後の培養(保存・流通)過程で決まる。損傷菌の殺菌処理中の損傷のレベル、モード、メカニズムとともに、後培養中のストレス応答を含む細胞の修復能の機能性が殺菌効果を左右する。

15:00~15:20 質疑応答、休憩

15:20~16:00 クリーンベンチのはなし

【講演内容予定】

16:00~ 技術懇談会 (部会員限定)

参加資格: 生物工学会の正会員・学生会員・賛助会員

参加費: 無料

申込方法: 下記のフォームから申し込みください。後日、事前資料や当日の会議リンクを登録アドレスにお送りします。

URL:https://forms.gle/J98mgrnu1ZpFpqbC9 (締切:3月27日(水))

技術懇談会では、講師の先生を交えてフリートークと質疑応答を行います。申し込みの際に、具体的な質問をお寄せ頂ければ、講師と幹事で可能な限り対応します。技術懇談会のZoomアドレスは前日までに参加申し込みをいただいた参加者にお知らせします。

質問登録先: 下記のフォームから質問をお寄せください。

URL:https://forms.gle/mdCFbokUhwmnNsQn8 (締切:3月27日 (水) )

問合せ先: 関西大学 片倉啓雄 E-mail: ►培養技術研究部会Topへ

学会行事 ,研究部会(若手会) ,過去の学会行事

Published by 学会事務局 on 06 2月 2024

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 137, No. 2(2024年2月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法 日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。⇒詳しくはこちら

会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合: ⇒詳しくはこちら 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合: Webフォーム (日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 04 2月 2024

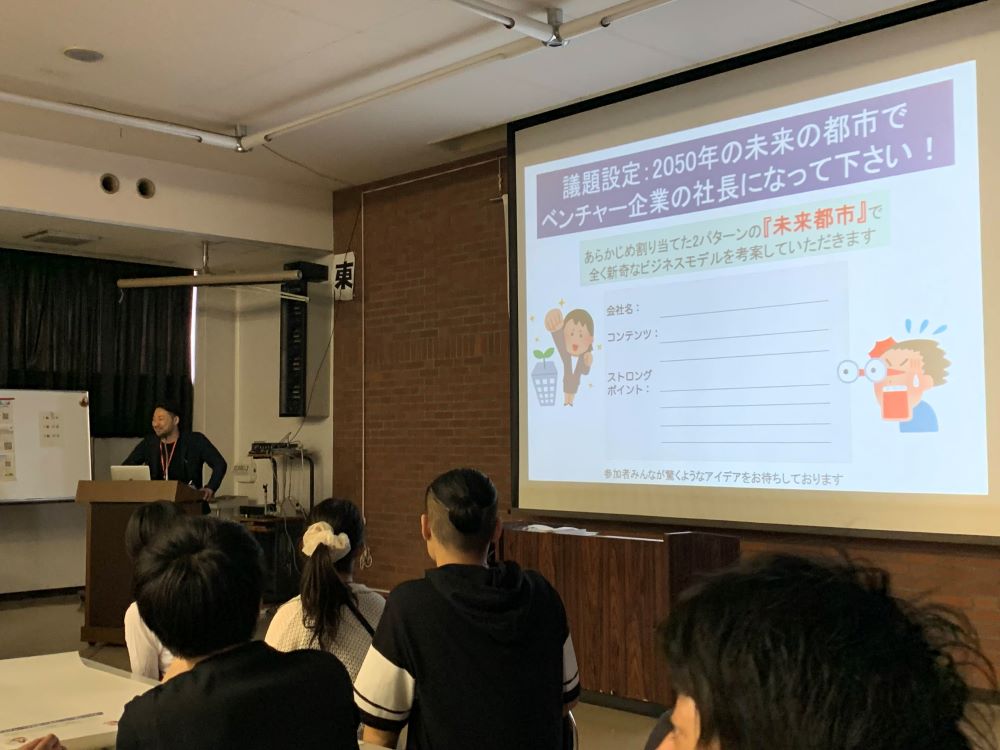

創立100周年記念事業として、生物工学会の会員が参画でき、学会としても重要なテーマ(食、環境、医療など)を対象に、産、学、官の立場から、生物工学の未来(2050年)を考える契機となるシンポジウムシリーズ(全5回)を企画・開催しました。

⇒創立100周年記念事業はこちら

100周年記念事業

Published by 部会:非線形バイオシステム on 04 2月 2024

開催日時: 2024年3月28日(木)15:00~17:30開催方法: 対面(名古屋駅周辺)/Zoomオンライン・ハイブリッド開催参加費: 無料開催趣旨: プログラム: <第一部:公開セミナー> Dr. Tomio Y. Petrosky 北⼝哲也 (東京⼯業⼤学 科学技術創成研究院 化学⽣命科学研究所)<第二部:総合討論> <第三部:活動方針検討会> 申込方法: 申込先:

⇒非線形バイオシステム研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 02 2月 2024

公益社団法人日本生物工学会

このたびの能登半島地震により、被害に遭われた会員の皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。くれぐれも健康と安全にご留意いただければと存じます。また、一日も早い平穏な日々の訪れと被災地の復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

本学会では、地震の被害が甚大であることから、被害に遭われた会員の皆様に対し、全力で支援に努めたいと考えております。

さて、このたび理事会では、下記のことを決議いたしました。

学生の研究支援および年次大会への参加促進を目的として、事前に手続きした学生につきましては、2024年度大会の参加費を免除いたします。 ♦ 参加費免除の申請方法 (メールのみの申請となります。)会費・2024年大会参加費 免除申請書(学生会員) WORD /PDF 】に所定の項目を記入のうえ、指導教員からメールで事務局に申請してください。

被災された会員の皆様の会費を免除いたします。 ♦ 会費免除申請の対象となる地域(被災地)

♦ 会費免除申請の対象となる会員

♦ 免除対象の会費

♦ 会費免除の申請方法 (メールのみの申請となります。)会費 免除申請書 WORD /PDF 】に所定の項目を記入のうえ、メールで事務局に申請してください。会費・2024年大会参加費 免除申請書(学生会員) WORD /PDF 】に所定の項目を記入のうえ、指導教員からメールで事務局に申請してください。

問合せ・申請書送付先 公益社団法人 日本生物工学会 事務局

新着情報

Published by 学会事務局 on 30 1月 2024

熊田 陽一 (京都工芸繊維大学)

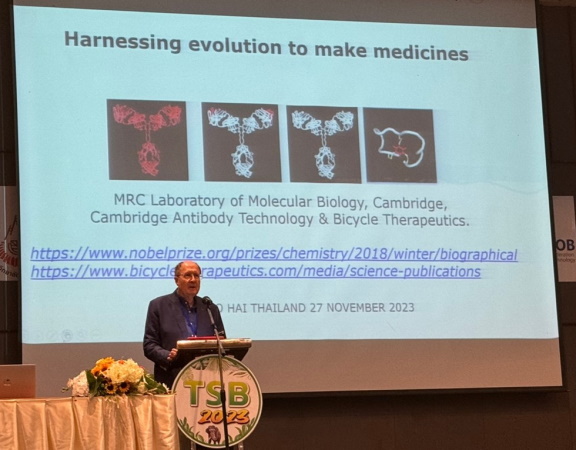

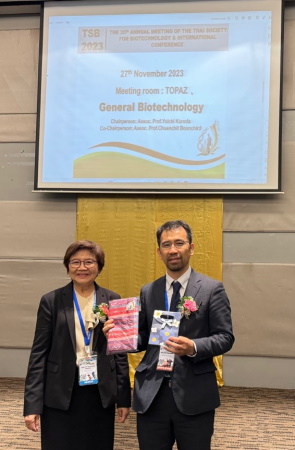

2023年11月26日(日)~29日(水)の日程で第35回タイ生物工学会年次大会(Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, TSB2023)がバンコク郊外のKao Yai National ParkにあるThe Greeney Resort Khao Yaiで開催された。本年のメインテーマは“Sustainable Development through Bio-Circular Green (BCG) Economy Model”と題され、サブテーマとして”Industrial Biotechnology”, “Health & Wellness”, “Agricultural and Food Biotechnology”, “General Biotechnology”, “Future Biotechnologist Presentations”が掲げられていた。日本生物工学会(SBJ)はTSBと2023年より学術交流協定を交わしており、SBJからは筆者が招待された。

TSB2023会場の様子

Opening ceremonyでは、TSB会長のChuenchit Boonchird教授(Mahidol University)からTSBならびに参加者の発展とSustainable Development Goals(SDGs)へ貢献を願う旨の挨拶があった。Plenary Lectureでは、2018年ノーベル化学賞受賞者のProf. Sir Gregory Winterをはじめ、4名の著名な研究者が講演を行った。

2018年ノーベル化学賞受賞 Gregory Winter博士のご講演

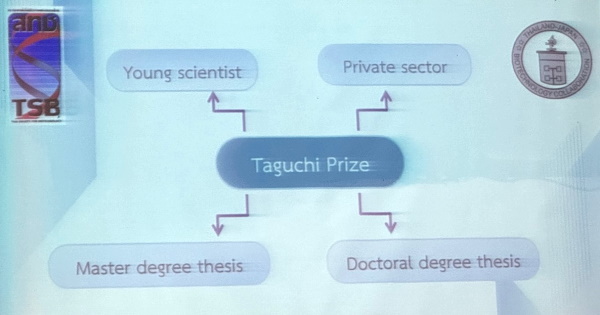

Taguchi Prize1) PresentationではYoung Scientist, Private Sector, Master Degree Thesis, Doctoral Degree Thesisという4つのカテゴリーにおいて次代を担う4名の受賞者が発表され、受賞講演を行った。

Taguchi Prizeの紹介

各国からの招待講演者の講演は、各々の講演内容にあったセッションに割り振られる形で講演をし、筆者はGeneral BiotechnologyのセッションにおいてKeynote Lectureを行い、Chuenchit教授とSession Chairも務めさせていただいた。また、各々のセッションの中で活発な質疑応答がなされた。

講演後に

最後に、TSB2023への参加をご支援いただいた日本生物工学会関西支部、ならびにTSBの大会実行委員の先生方に厚く御礼申し上げます。また、今回このような派遣の機会をいただきました中野秀雄先生(国際展開担当理事)および藤山和仁先生(前国際展開担当理事)に心より御礼申し上げます。

1) 田口久治先生(本会第7代会長)のタイにおけるバイオテクノロジーの教育と振興への多大な貢献を記念して創設された賞。1990年よりタイの研究者に授与されている。

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2024

生物工学会誌第102巻第1号(2024年1月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第102巻第1号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2024

こちらでは、生物工学会誌第102巻(2024年)の『バイオミディア』をご覧いただけます。過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら

|1号 |2号 |3号 |4号 |5号 |6号 |7号 |8 号 |9号 |10号 |11号 |12号 |

►このページのTopへ

『バイオミディア』掲載記事一覧(2016年~) ⇒掲載記事(記事種別)一覧へ

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 1月 2024

生物生物工学会誌 第102巻 第1号

日本生物工学会の会長を拝命して、はや半年が経とうしている。SBJシンポジウムに始まり、名古屋での年次大会やアジア関連団体との協賛など大きなイベントをなんとか無事に終わらせることができた。これも清水先生、青柳先生の二人の副会長をはじめとする理事のみなさんのご支援、ご協力のおかげである。まだまだ力不足はぬぐえないが、学会発展のために尽力してきたい。

2023年は大谷翔平選手が、日本人初となるメジャーリーグでホームラン王を獲得した年となった。打者としての活躍だけでなく、投手としてもチーム最多の10勝をあげるなど、まさしく投打の二刀流の大活躍であった。当初は誰もが投打の二刀流などはあり得ないと考えていたが、大谷選手の卓越した能力と不可能に見えた二刀流に挑戦する強い精神力で、前人未到の偉業を達成した。我々には大谷選手のような二刀流は到底できないが、二刀流に挑戦する姿勢は見習うべきと考える。

このような幅広い研究領域を包含する学会の役割としては、異なる学術領域の交流の促進があげられる。生物工学会では研究部会制度を導入して、異なる研究分野の融合やニッチな研究分野の育成、発展に努めている。現在13の第2種研究部会が活動しており、それぞれ魅力的で個性的なテーマで新しい研究分野に挑戦している。これからは異分野の研究者が役割分担をして領域を融合させるだけでなく、他の分野の研究を理解し実践できる「二刀流」に挑戦することが望まれる。たとえば、実際に生物実験を行って生命現象を解明するウエット研究者とバイオインフォマティクスに代表される情報処理で解析を進めるドライ研究者が、お互い協力するだけでなく、ウエット研究者がドライ研究を行う、ドライ研究者もウエット研究を実践する二刀流も必要だと考える。いままでは、そのような二刀流は難しい、かえって効率が悪いと考えられてきたが、大谷選手の活躍をみて二刀流の先には、新しい世界をみることができるのではと期待している。大谷選手のようなメジャーリーグでの投打の二刀流のような異次元の活躍はできないが、我々の身の回りにも二刀流に挑戦すべき課題はたくさん転がっていると思う。企業においても研究者が、マーケティングや財務の知識を持つことは必須要件で、さらにはその異分野の専門家になることも要求されている。まずは身近な異分野領域を実践する二刀流から始めてみてはいかがだろうか?ただ二本目の刀はどうしても自分の苦手な領域であることが多いので、ぜひ苦手な方の刀もしっかり練習して両刀使いになることが重要である。

私は日本生物工学会として初めて民間企業所属の会長となる。業経営のマネジメントと学会運営のマネジメントの二刀流をさせていただいているが、お陰さまで一刀流ではわからなかった多くの事を学ばせていただいた。特に今まで企業側からしか見えなかった学会について、アカデミアの視点、考え方を理解できるようになった。会社では、業務の効率、効果、銭勘定をまず先に考えてしまうが、学理の究明のためには多少遠回りをしても、真実を明らかにすることが重要であることを教えてもらった。まさしく両方向の視点でみえるようになったことは、二刀流に挑戦したからに他ならない。本来二刀流とは両手に刀や剣を持つ剣術法を指すが、大谷選手の活躍により、「同時に二つのことを行う」という意味の方が有名になった。スポーツ界だけでなく、我々の学術領域でも二刀流、三刀流の研究者が活躍することを望んでいる。

著者紹介 月桂冠株式会社(専務取締役製造本部長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2024

日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)の2024年度受賞候補者の推薦を募集しております。

生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。

生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。

推薦書類は、2024年3月15日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: )宛に送付してください。

►学会賞Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2024

日本生物工学会では、2024年度の学会賞(生物工学賞・生物工学功績賞・生物工学功労賞・生物工学奨励賞・生物工学技術賞・生物工学若手賞・生物工学論文賞・生物工学アジア若手賞・生物工学アジア若手研究奨励賞・生物工学学生優秀賞)受賞候補者の推薦を募集しております。

授賞規程 ⇒推薦書のダウンロードはこちら

【推薦要領】

推薦書類の提出先: 公益社団法人日本生物工学会事務局 E-mail: 「(各賞名)推薦」 としてください。支部活動のページ をご参照ください。

書類提出締切: 2024年3月15日(金)

►学会賞Topへ

♦ 関連記事:

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2024

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。J-STAGE へのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 24 1月 2024

このページには2023年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。

掲載日 内容 2023.12.25 【随縁随意】明るく,楽しく,前向きに!– 岡 賀根雄 2023.12.25 【生物工学会誌】第101巻 第12号(2023年12月号)オンライン公開 2023.12.25 【学術賞】2024年度江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 2023.12.21 【開催報告】2023年度関西地域企業・公設試と若手研究者/学生の交流ワークショップ-グローカルに活躍する関西地域企業の魅力に迫る!- 2023.12.19 【JBB】Vol. 137, No. 1(2024年1月号)オンライン公開 2023.12.05 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月27日~1月3日) 2023.12.04 【JBB】Vol. 136, No. 6(2023年12月号)オンライン公開 2023.11.25 【生物工学会誌】第101巻 第11号(2023年11月号)オンライン公開 2023.11.25 【随縁随意】オープンイノベーションの最初の一歩は学会参加! – 髙下 秀春 2023.11.24 【国際交流】2023年 KSBB秋季大会に参加して 2023.11.24 【研究部会】生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー2024 <協賛のお願い> 2023.11.08 【年次大会】第76回日本生物工学会大会(2024)協賛企業募集中! 2023.11.08 【事務局より】2024年会費納入のお願い 2023.11.07 【事務局より】本会のインボイス制度対応についてのお知らせ 2023.10.26 【和文誌】国立国会図書館デジタルコレクションへの追加収録について(生物工学会誌 第94巻第4号~第98巻第7号) 2023.10.25 【生物工学会誌】第101巻 第10号(2023年10月号)オンライン公開 2023.10.25 【随縁随意】高次の価値創造に向けて自己を開く– 安原 貴臣 2023.10.19 【JBB】Vol. 136, No. 5(2023年11月号)オンライン公開 2023.10.03 【学術賞】第65回藤原賞受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 2023.10.02 【年次大会】第76回日本生物工学会大会(2024) シンポジウム公募《締切:2023年12月28日》 2023.09.26 【関西支部】2023年度 関西支部学生優秀賞応募のお願い 2023.09.25 【生物工学会誌】第101巻 第9号(2023年9月号)オンライン公開 2023.09.25 【随縁随意】私にとっての生物工学会 – 小林 元太 2023.09.15 【研究部会】(公社)日本生物工学会未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会[(公財)発酵研究所 2023年度 学会・研究部会助成]研究助成 2023.09.13 【西日本支部】2023年度学生賞候補者推薦募集 2023.09.12 【年次大会】領収書ダウンロードサービスの利用期限について(2023年10月5日まで) 2023.09.12 【JBB】Vol. 136, No. 4(2023年10月号)オンライン公開2023.09.06 【年次大会】第75回日本生物工学会大会(2023)盛会のうちに終了 2023.08.25 【生物工学会誌】第101巻 第8号(2023年8月号)オンライン公開 2023.08.25 【随縁随意】追い風 – 関 実 2023.08.25 【随縁随意】覧古考新 – 梶山 慎一郎 2023.08.21 日本生物工学会2023年度(第31回)論文賞受賞論文へのフリーアクセス提供のお知らせ 2023.08.21 【JBB】Vol. 136, No. 3(2023年9月号)オンライン公開 2023.07.28 【事務局より】夏季休業のお知らせ(8月11日~16日) 2023.07.25 【生物工学会誌】第101巻 第7号(2023年7月号)オンライン公開 2023.07.23 【JBB】Vol. 136, No. 2(2023年8月号)オンライン公開 2023.07.19 【国際交流】2023 BEST Joint YABEC International Symposium 参加報告 2023.07.19 【年次大会】後期・当日参加登録受付中! 2023.07.18 【学術賞】第5回小林賞《学会推薦》 2023.07.14 【若手会】2023年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー活動報告 2023.07.04 【学術賞】第32回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 2023.06.28 【JBB】2022 Impact Factor 2.8 2023.06.25 【学会賞】2023年度学会賞受賞者決定のお知らせ 2023.06.25 【生物工学会誌】第101巻 第6号(2023年6月号)オンライン公開 2023.06.25 【学術賞】第13回(2024 年度)三島海雲学術賞(自然科学部門)《学会推薦》 2023.06.22 【JBB】編集委員長交代と新体制発足のお知らせ 2023.06.20 【JBB】Vol. 136, No. 1(2023年7月号)オンライン公開 2023.06.20 【学術賞】令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 2023.06.12 【国際交流】Thai Society of Biotechnology(TSB)主催の国際シンポジウム(TSB2023)参加者募集 2023.06.07 【東日本支部】2023年度日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ 2023.05.25 【JBB】Vol. 135, No. 6(2023年6月号)オンライン公開 2023.05.25 【生物工学会誌】第101巻 第5号(2023年5月号)オンライン公開 2023.05.25 【随縁随意】バイオベンチャー – 堀 克敏 2023.05.15 第75回日本生物工学会大会 講演要旨受付中《締切:6月9日(金)正午(締切厳守)》 2023.05.15 【研究部会】スローフード共生発酵工学研究部会 発酵食品機能性データベース更新のお知らせ 2023.05.10 【国際交流】2023年KSBB春季大会での招待講演について 2023.04.27 【会告】代議員選挙の結果について 2023.04.26 【学術賞】第55回(2023年度)内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》 2023.04.26 【研究助成】第55回(2023年度)内藤記念海外学者招聘助成金《学会推薦》 2023.04.26 【研究助成】第51回(2023年度)内藤記念講演助成金《学会推薦》 2023.04.26 【JBB】Vol. 135, No. 5(2023年5月号)オンライン公開 2023.04.25 【生物工学会誌】第101巻 第4号(2023年4月号)オンライン公開 2023.04.25 【生物工学会誌】「続・生物工学基礎講座 バイオよもやま話《分析機器特別編》」掲載開始のお知らせ 2023.04.10 【年次大会】第75回日本生物工学会大会 講演申込受付中!《申込締切:5月10日(水)正午(締切厳守)》 2023.04.06 第10回SBJシンポジウム 協賛・広告掲載募集中! 2023.04.03 【年次大会】第75回日本生物工学会大会(2023) 2023.03.31 【学術賞】2023年度 島津賞・島津奨励賞候補者 推薦募集《学会推薦》 2023.03.27 【学術賞】第14回(令和5(2023)年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦》 2023.03.26 【生物工学会誌】第101巻 第3号(2023年3月号)オンライン公開 2023.03.25 【随縁随意】AFOB会長に就任して – 大政 健史 2023.03.24 【JBB】Vol. 135, No. 4(2023年4月号)オンライン公開 2023.03.19 【関連行事】AFOB-EFB Virtual Conference “Biotechnology for a circular bioeconomy: carbon capture, waste recycling and mitigation of global warming” のご案内 2023.03.01 【代議員選挙】投票受付終了のお知らせ(2023-2024年度代議員の選出) 2023.03.01 【年次大会】第75回日本生物工学会大会 (2023) サイトオープン 2023.02.27 【学術賞】第20回(令和5(2023)年度)「日本学術振興会賞」受賞候補者推薦募集《学会推薦》 2023.02.25 【随縁随意】昔話 – 山田 修 2023.02.25 【生物工学会誌】第101巻 第2号(2023年2月号)オンライン公開 2023.02.24 【JBB著者の方へ】JBBを騙ったハゲタカジャーナルからの詐欺メールへの注意喚起 2023.02.15 【代議員選挙】投票受付中<締切:2023年3月1日(水)正午>《終了しました》 2023.02.05 【JBB】Vol. 135, No. 2(2023年2月号)オンライン公開 2023.01.29 【東日本支部】2023年度東日本支部学生奨励賞・日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦募集 2023.01.27 【年次大会】第75回日本生物工学会大会(2023)協賛企業募集中! 2023.01.25 【生物工学会誌】第101巻 第1号(2023年1月号)オンライン公開 2023.01.25 【随縁随意】ビトロはビボを本気で目指せるか? – 酒井 康行 2023.01.25 【学会賞】2023年度 生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award) 受賞候補者推薦募集《締切:3月17日(金)》 2023.01.25 【学会賞】2023年度各賞受賞候補者の推薦について 2023.01.23 【研究部会】次世代アニマルセルインダストリー研究部会 2022年度優秀学生発表賞決定!! 2023.01.20 【代議員選挙】2023–2024年度代議員 立候補受付終了のお知らせ 2023.01.20 【事務局より】2023年度研究部会申請募集中!《締切:2月24日(金)》 2023.01.10 【JBB】Vol. 135, No. 1(2023年1月号)オンライン公開 2023.01.10 【正会員の方へ】2023-2024年度代議員立候補受付中(締切:1月20日正午) 2023.01.06 新着情報 2022年

過去の新着情報

Published by 学会事務局 on 24 1月 2024

日本生物工学会では、研究部会制度を設け、特定分野の研究集会に対して、理事会において審査のうえ運営費の一部を助成しています。

2024年度研究部会の申請の募集をいたしますので設置をご希望の方は、以下の点にご留意いただくとともに、研究部会規程 に従って 研究部会設置申請書 2024年2月22日(木) (事務局必着)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会において審査のうえ代表者の方に結果をお伝えします。

研究部会設置申請に関しての注意点 研究部会の存続期間について、第1種研究部会は1年とし、第2種研究部会と若手研究会については制限を設けない。 助成金の上限について、第1種研究部会は20万円、第2種研究部会は5万円とする。 第2種研究部会への助成金の支給期間は、5年を限度とする。 研究部会承認後、和文誌に会員募集記事を出す(本部より一括してお願いします。記事には研究部会の目的、メリット、アウトプットなどを明示し、意欲ある会員が誰でも参加できるようにすること、会誌5号を予定)。 一年の活動が終了した後、和文誌に活動報告を掲載する(会誌5号を予定)。 本会の研究部会として活動する場合は、助成金の有無にかかわらず、申請・活動報告を行う。 時代の要求、社会や会員の要請に応えるべく理事会では申請の内容を精査します。

►研究部会ページTop

新着情報

Published by 支部:西日本 on 22 1月 2024

2023年度 日本生物工学会西日本支部学生賞の受賞者は、以下の5名に決定しました。

赤嶺 晴香(岡山大院・環境生命科学) 河合 頼央(岡山大院・環境生命科学) 宮本 菜柚(香川大院・農学) 百川 直輝(広島大院・統合生命科学) 山下 璃貢(山口大院・創成科学) ⇒西日本支部Topへ

新着情報

Published by 支部:東日本 on 18 1月 2024

♦コロキウム「微生物代謝工学の最前線」

近年、微生物の代謝工学の再考に迫られている。ここでは広い意味での代謝工学とその関連新規技術に着目し、例えば、ジェネティックツールの開発、代謝改変理論、代謝解析手法、大規模表現型計測手法、実験自動化などのキーワードをもとに、それに関わる第一人者の研究者にご講演いただくことで、当該分野に関する最近の研究動向の情報交換や共有を図る。

12:00~12:05 趣旨説明………堀之内貴明(産業技術総合研究所)

12:05~12:45 佐藤守俊(東京大学)

………生命現象の光操作技術の創出

12:45~13:25 藤田美紀(理化学研究所)

………全自動表現型解析システムRIPPSの開発と植物の環境応答解析

13:25~14:05 野田修平(神戸大学)

………代謝経路の大規模改変から発想する有用化合物生産プラットホーム

14:05~14:15 休憩

♦学生ポスター発表 14:15~15:15

15:15~15:30 休憩

♦学生講演

15:30~15:55 西村 美郁 (早稲田大学)

………高感度な細菌scRNA-seq 技術を用いた細菌集団不均一性の解明

15:55~16:20 多胡 光 (東京農工大学)

………コロニーフィンガープリント法に基づく簡易迅速な微生物検査技術の開発

16:20~16:35 閉会の挨拶………田中 剛(東京農工大学)

17:30~19:30 懇親会(林野会館)

申込方法 申し込みフォーム に必要事項を明記の上、お申し込みください。 <事前登録締切:2024年2月22日(木)正午> ⇒2月26日(月)17時までに延長しました! 学生ポスター発表を希望される方へ 申し込みフォーム より、参加申込をしてください。また、こちらの要旨フォーマット をダウンロードし、前田義昌(筑波大学:)および堀之内貴明(産業技術総合研究所:)までお送り下さい。ポスター発表は本学会がカバーする生物工学の分野から広く募集します。 <要旨提出締切:2024年2月16日(金)正午> ⇒2月26日(月)17時までに延長しました! 参加費 無料問合せ先

►東日本支部Top

学会行事

Published by 支部:東日本 on 12 1月 2024

2024(令和6)年1月12日

2024年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。

東日本支部学生奨励賞(旧:東日本支部長賞)は日本生物工学会東日本支部独自の試みとして創設された賞で、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員(全学年を対象)の研究奨励を目的としております。

つきましては、東日本支部学生奨励賞ならびに生物工学学生優秀賞への応募者を募集いたします。東日本支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご推薦をお願いいたします。

東日本支部学生奨励賞への応募ならびに選考方法 対象者は当学会学生会員(全学年対象)であり、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される者 応募は「生物工学学生優秀賞候補者調書」 と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 による自薦および他薦によるものとする。 応募書類をもとに、東日本支部長より指名された選考委員会による第1次選考を行い、学生発表会(第12回東日本支部コロキウム:2024年2月29日(木)に筑波大学東京キャンパス文京校舎にて開催)において東日本支部委員による第2次選考により東日本支部学生奨励賞受賞者を決定する。 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)への応募ならびに選考方法 対象者は、東日本支部学生奨励賞応募者のうち、大学院博士前期課程等に在籍しており、博士後期課程への進学を予定し、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される者とする。 応募書類をもとに、東日本支部長より指名された選考委員会による第1次選考を行い、学生発表会(第12回東日本支部コロキウム: 2024年2月29日(木)に筑波大学東京キャンパス文京校舎にて開催)において東日本支部委員による第2次選考を経て生物工学学生優秀賞候補者を選出し、日本生物工学会本部に推薦する。 生物工学学生優秀賞受賞者は、各支部より推薦された候補者から日本生物工学会本部での選考を経て決定される。詳しくは、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦要領 をご参照ください。 https://www.sbj.or.jp/awards/awards_hisho.html

「生物工学学生優秀賞候補者調書」 と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: (TEL. 042-388-7021) 宛、2024年2月13日(火)正午迄に お送りください。

よろしくお願いいたします。

►東日本支部Topへ

新着情報

Published by 支部:中部 on 11 1月 2024

2023年度 日本生物工学会中部支部例会を下記の要領で開催いたします。

日時: 2024年1月23日(火) 13:00~17:00場所: 名古屋大学 オークマ工作機械工学館・オークマホール

プログラム 《特別講演》

13:05-13:05 堀 克敏 (名古屋大大学院工学研究科、日本生物工学会・理事・中部支部長) 13:05~13:55秦 洋二 (月桂冠株式会社,日本生物工学会・会長) 13:55~14:45田丸 浩 (三重⼤学⼤学院⽣物資源学研究科/先端科学研究⽀援センター,日本生物工学会・前中部支部長) 15:00~15:30馬場 保徳 (石川県立大生物資源工学研究所) 《若手研究者による講演》 若手研究者:ドクター、博士進学決定M2、ポスドク

15:30~17:00 参加申し込みアンケート ← こちらからお申込みください。登録は、1月19日金曜日17時まで。講演要旨テンプレート ← 要旨は、1月22日月曜日までに、担当・加藤:kato-r@ps.nagoya-u.ac.jpまでお送りください。 17:00二又 裕之 (静岡大学グリーン科学技術研究所,日本生物工学会・中部副支部長) 17:30~19:30交流会 場所:レストラン シェ・ジロー (名古屋大学内 会場より歩いて1分) 参加申込 準備の都合上、講演会および交流会への参加を希望される方は、

問合せ先: 中部支部庶務幹事 加藤竜司(名古屋大学) E-mail

►中部支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 11 1月 2024

第76回日本生物工学会大会実行委員会では、「学生のための企業研究セミナー」(大会初日開催予定)への参加企業を募集しております。

⇒開催趣意書 ご案内・申込書

【開催趣旨】

日時: 2024年 9月8日(日)17:30~18:30 (一般講演終了10分後に開始予定) ⇒16:30~18:30 変更しました。 場所: 東京工業大学 大岡山キャンパス開催方法: 各企業がポスターを掲示し、学生と懇談する形式で開催します。申込方法: 申込書 に必要事項をご記入の上、E-mail にて下記宛までお送り下さい。申し込み締切日: 2024年5月31日(金) → 7月31日(水)延長しました! 問合せ・申込み先 株式会社エー・イー企画 第76回日本生物工学会大会展示会係

関連記事: 【年次大会】第76回日本生物工学会大会(2024)協賛企業募集中!

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 12月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第12号

2022年の創立100周年記念大会の成功、および記念事業の順調な滑りだしをお祝い申し上げます。私は募金担当として準備に携わらせていただきました。この厳しい社会・経済環境の中、ご寄付いただいた企業、団体、そして個人の皆様に心からのお礼を申し上げます。おかげをもちまして、当初予算を越える金額を頂戴することができ、学会の将来にとって喜ばしい結果となりました。募金集めにご尽力いただいた先生方にもお礼申し上げます。

さて本題です。自分自身はまだまだ若い、少なくとも年寄りだとは思っていなかったのですが、はや還暦を迎え、更にはこんな原稿を頼まれるようになり、現実に目を向けざるを得ない状況となりました。2019年に理事をお受けするまで学会活動とは無縁で来たため、私に語れることは限られていますが、将来を担う若者の皆さんに向けて、何某かの役に立てればと思って書き始めます。「人生の最大幸福は職業の道楽化にある」これは、本田静六さんの『私の財産告白』(実業之日本社文庫)に収められた『平凡人の成功法』という文章の言葉です。私がこれを知ったのは50代になってから。「もっと若い時に出会いたかった」と思いましたが、これまでを振り返って、「そうそう、そうだよな」とうなずくことしきり。「思った仕事と違った」「仕事に興味が持てない」と言って、好きで選んだはずの職業を何年も経たずに辞めてしまう若者が増えてきています。そんな中、多くの人に読んでもらいたい名著です。もう少し引用します。「職業を道楽化する方法はただ一つ、勉強に存する。」「あらゆる職業はあらゆる芸術と等しく、初めの間こそ多少苦しみを経なければならぬが、何人も自己の職業、自己の志向を、天職と確信して、迷わず、疑わず、一意専心努力するにおいては、早晩必ずその仕事に面白味が生まれてくるものである。一度その仕事に面白味を生ずることになれば、もはやその仕事は苦痛でなく、負担ではない。歓喜であり、力行であり立派な職業の道楽化に変わってくる。」

もう一つは遊び心を持ち続けるということ。ペニシリン、ダイナマイトなど、世の中の発見や発明に失敗や偶然がきっかけになったものは少なくありません。その失敗を意図してやってみようということです。企業で研究開発に携わっている人は、それが実用化に近いほど、最適値を求める実験を計画することになります。しかし小スケールの実験であれば、敢えて水準を大きく振ってみる遊び心を持ってもいいのかもしれません。私の職業であるビールの分野でも、現在普通に飲まれている淡い色合いのビールは、「色付けのための黒麦芽を入れ忘れてできたのだ」という伝説があります。意図して水準を大きく振ったのか、本当に入れ忘れたのかはわかりません。入れ忘れたとしても、失敗だとすぐに捨ててしまうのでなく、ビールにまで醸してみて、今までにない美味しさを発見したのだと思います。同じ意味で、意図しない異常点にも大きなチャンスが隠されているかもしれません。しっかり考察しておく必要がありそうです。

三つめは出会いを大切にするということ。自分の考えられる範囲なんて小さなもの。いろんな場所に出かけ、いろんな人に会い、経験し、それで気づかされることの何と多いことか。直接仕事に役に立つヒントになるかもしれませんし、新しい活動につながるかもしれません。また自分の価値観や人生に影響を与えてくれる出来事に出会うかもしれません。時間がない、興味がない、と言って捨てるのは簡単なのですが、「遊びで行ってみようか」これでいいのです。舞い込んできた情報やきっかけに少しの時間を割く。これが人生を豊かにしてくれるかもしれません。皆さんには大きな可能性があります。自分を小さく規定することなく、好きなことで大きな夢を描いて、突っ走ってください。夢大きく!明るく、楽しく、前向きに!

著者紹介 サントリーホールディングス株式会社(取締役専務執行役員)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 12月 2023

生物工学会誌第101巻第12号(2023年12月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第101巻第12号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 12月 2023

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。J-STAGE へのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 支部:西日本 on 22 12月 2023

2023年度 日本生物工学会西日本支部学生賞 受賞者 赤嶺 晴香(岡山大院・環境生命科学) 河合 頼央(岡山大院・環境生命科学) 宮本 菜柚(香川大院・農学) 百川 直輝(広島大院・統合生命科学) 山下 璃貢(山口大院・創成科学) 【関連記事】 【西日本支部】2023年度学生賞候補者推薦募集

これまでの活動

►西日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:関西 on 21 12月 2023

支部活動 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 19 12月 2023

Microcarriers provide a high surface-to-volume ratio that is advantageous for efficient expansion of anchorage-dependent mammalian cells. The authors developed collagen-coated poly(vinyl alcohol) (PVA) microcarriers for the expansion cultivation. The photograph shows cells (blue) expanded on collagen (green)-coated PVA microcarriers.

For more information regarding this work, read the article: Masahiro Kaneko, Airi Sato, Satoru Ayano, Akio Fujita, Goro Kobayashi, Akira Ito, “Expansion of human mesenchymal stem cells on poly(vinyl alcohol) microcarriers” , J. Biosci. Bioeng., volume 136, issue 5, pages 407–414 (2023) (Copyright@2024 The Society for Biotechnology, Japan).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号 ⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 19 12月 2023

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 137, No. 1(2024年1月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法 日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。⇒詳しくはこちら

会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合: ⇒詳しくはこちら 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合: Webフォーム (日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 支部:東日本 on 18 12月 2023

日本生物工学会東日本支部主催の賀詞交換会を、下記の日程で開催致します。

日時: 2024(令和6)年2月16日(金)12:20~18:00場所: <講演会> <懇親会> 形態: ZOOMを用いたハイブリッド形式プログラム: ♦ 開会の挨拶

♦ 日本生物工学会東日本支部長賞受賞記念講演

♦ 企業アピール ※

13:45~14:15 サントリー株式会社

15:45~15:50 休憩

15:50~16:20 ちとせグループ

♦ 閉会の挨拶 ♦ 懇親会

※ 企業アピールについて

産学連携が強い日本生物工学会の特長を今後も発展的に続けてゆくためには、直接的な連携だけでなく連携を下支えする情報共有の場を持つことが重要であるとの考えのもと、令和2年度から実施されているプログラムです。

学生諸君のリクルートも念頭に置いているため、当該企業を希望する学生諸君には奮ってご参加いただけますようご案内申し上げます。

⇒東日本支部Topへ

学会行事

Published by 部会:培養技術 on 13 12月 2023

研究部会(若手会) ,資料ダウンロード

Published by 学会事務局 on 05 12月 2023

学会事務局は、下記の期間休業いたします。大阪大学の節電による一斉休業に合わせて12月27日及び28日が特別休業になります。

休業期間: 2023年 12月27日(水)~2024年1月3日(水)

本年も日本生物工学会の活動にご協力いただきありがとうございました。

新着情報

Published by 学会事務局 on 04 12月 2023

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 136, No. 6(2023年12月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法 日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。⇒詳しくはこちら

会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合: ⇒詳しくはこちら 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合: Webフォーム (日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 01 12月 2023

企画委員会では、創立100周年記念事業 として、生物工学会の会員が参画でき、学会としても重要なテーマ(食、環境、医療など)を対象に、産、学、官の立場から、生物工学の未来(2050年)を皆様で考える契機となるシンポジウムシリーズ(全5回)を企画いたしました。今回は、第5回として、未来の医療技術について考えるシンポジウムを企画しました(未来の医療技術について皆様と一緒に考えたいと思います)。

日時: 2024年2月1日(木)13:00~17:20 開催場所: ご利用には、1月29日(月)にメールでお知らせするユーザーIDとパスワードが必要です。

本シンポジウムで提供されるコンテンツの著作権は、セミナー講師に帰属します。発表の全部または一部を、保存、改変、再利用、再配布、オンライン翻訳することを固く禁じます。

プログラム 13:00~13:03 はじめに……青柳 秀紀(筑波大学) 13:03~13:43 13:43~14:23 14:23~14:29 休憩 14:29~15:09 15:09~15:49 15:49~16:29 16:29~16:35 休憩 16:35~17:17 17:17~17:20 おわりに……竹山 春子(早稲田大学) 17:35~19:35 懇親会 参加費 〈シンポジウム〉ただし、正会員の紹介により無料参加可能です。

※参加費(要旨集代を含む)および懇親会参加費のお支払いについては、登録内容確認後にお送りする受付通知メールでご案内いたします。

お支払い方法: クレジット決済(一週間以内に お手続きください。)事務局より入金確認の連絡はいたしません。 領収書は、SQUAREから送信される支払い完了通知メールをもって代えさせて頂きます。 参加費の請求書(見積書・納品書)は発行いたしません。通知メールをもって代えさせて頂く旨ご了承ください。 申込方法 こちらのフォームよりお申し込みください。

問い合わせ先 公益社団法人 日本生物工学会事務局 (吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内)

♦【関連記事】 創立100周年記念シンポジウム 生物工学の未来(2050年)

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 11月 2023

生物工学会誌第101巻第11号(2023年11月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第101巻第11号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 11月 2023

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。J-STAGE へのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 11月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第11号

年号が「平成」から「令和」になって久しいが、人々が美しく心を寄せ合うには程遠く、混沌とした先の読めない時代に突入した.酒類業界の中でも焼酎業界は、グローバル化を進める上で自分自身の強みが何であるのかを知ることが大事である。

最近の日本産酒類の輸出動向(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/yushutsu_tokei/index.htm )によると、輸出金額は初めて 1,000億円を超えた 2021 年に引き続き、2022年分でも 1,392億円(対前年比+21.4%)と好調に増加している。品目別ではウイスキーが 561億円、日本酒が 475億円と大きく牽引している。これは、両者が長きにわたる海外へのアプローチを継続してきたからこその結果である。日本酒業界は、同じ醸造酒であるワインの世界展開に着目し、コンペティションとの連携や伝統的な日本食(和食)とのマリアージュなど、ワインの評価基準を通して輸出先のお客様に日本酒の価値の理解を促した。一方、焼酎の 2022年の輸出金額は 21.7億円で日本酒の 5%にも満たない。日本酒では 10年以上連続して過去最高を更新しているが、焼酎での対前年増減率は 2020 年以降にようやくプラスに転じて今に至っている。まだ、小さな兆しだがその上向きのベクトルをさらに推進する手段の一つとして、焼酎自身の強みを認識し、その価値をモノ・サービスに付与して世界に発信することが必要である。2022年に日本の國酒である日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりんなどの「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産の提案候補として選定された。また、日本では蒸留酒である焼酎が食中酒として定着しているという、世界でも類を見ない飲酒文化がある。そこで、筆者の所属する三和酒類株式会社では焼酎を「麹文化の蒸留酒」として定義し、焼酎製造における麹を利用した「伝統的酒造り」のまだ解明されていないメカニズムを知ることを目指している。それが、焼酎に秘められた新たな価値を発見し、アウトプットとして世界標準の価値ある商品開発に繋がるものと確信している。

そのためのアクションとして、当社にて基礎に近い研究を自前主義で行うには限界がある。また、環境変化が激しい現在では、オープンイノベーションが重要となってきている。オープンイノベーションとは、組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすための手段のことである 1) 。

外部との連携を強化したい企業としては、共同研究など外部機関とのマッチングが最初の一歩となる。オープンイノベーションを促進するしくみとして、ニーズとシーズをマッチングさせる場の提供やプラットフォームを介したサポートなどがある。しかしながら、オープンイノベーションという言葉がない時代から、企業のニーズに対して自らが探索し、マッチングする研究テーマや研究技術を有する外部機関と共同研究するまで展開する場として学会が存在している。当社のような醸造・発酵関連の研究領域を探索する目利きを養う場としても日本生物工学会は重要である。初代三和研究所所長の故和田昇相談役から当社研究員は他流試合(学会に参加して学会発表、外部研究員との交流)をするように促された。筆者が入社した当時はネット環境が整っていなかったことから、醸造、発酵関連の学会に直接参加したことで最新研究の情報収集や人的ネットワークを広げることができた。外部連携を促進して「麹文化の蒸留酒」のアイデンティティを解明していくために、今後も学会参加を一つの足がかりとしたい。

最後に、オープンイノベーションのマッチングの場として学会を捉えたときに、発表時の導入部分で研究テーマがどのような課題に対して貢献できる技術であるかをニーズ側に立ってプレゼンしていただくことで企業にとってさらに価値のある学会になることを期待して筆を置きたい。

1) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「オープンイノベーション白書(第三版)」:https://www.nedo.go.jp/library/open_innovation_hakusyo.html (2023/5/26).

著者紹介 三和酒類株式会社(取締役)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 11月 2023

梅津 光央

2023年10月4日(水)~6日(金)の日程で韓国のThe Korean Society for Biotechnology and Bioengineering(KSBB)の秋季大会(2023 KSBB Fall Meeting and International Symposium)が釜山の釜山国際コンベンションセンターBEXCOで開催された。日本生物工学会(SBJ)はKSBBと学術交流協定を交わしており,それぞれの年次大会に講演者を派遣することで学術交流を推進している。本年はコロナ禍が終わり、対面での国際交流が再開されることになり、SBJからは学会賞受賞者を中心に、髙木博史先生(生物工学賞・奈良先端科学技術大学院大学)、青柳秀紀先生(生物工学功績賞・筑波大学)、筆者(国際展開理事・東北大学)の3名が招待された。

Opening ceremonyでは、SBJを代表して秦 洋二会長がZoomを使って、両学会の発展と交流を祈願した挨拶があった。招待講演者の講演は、各々の講演内容にあったセッション(髙木先生:Recent Advances of Renewable Environmental Biotechnology for Waste Reuse、青柳先生:From Laboratory to Market: Bioprocess Scale-up、梅津:Enzyme Engineering for Biofoundry)に割り振られる形で講演をし、各々のセッションの中で活発な質疑応答がなされた。筆者が参加したセッションでは、情報科学・機械学習・ロボティクスを組み入れた大規模な酵素開発・システムバイオロジー開発の発表がなされ、韓国においてもこの分野が精力的に行われていることを感じた。

本大会では、対面での国際交流が再開できたこともあり、Breakfast Meetingや懇親会を通して、KSBBと台湾のBiotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan(BEST)と積極的な交流を行うことができた。Breakfast Meetingには、髙木先生と青柳先生が参加し、KSBB会長のSang Yup Lee先生およびKSBBやBESTの先生方との交流があった。懇親会では、青柳先生から、韓国語を交えながらSBJとKSBBの今後の活発な交流を期するスピーチがなされ、SBJ、KSBB、BESTの方々が同じ円卓を囲み、コロナ禍中に途絶えていた国際交流を埋め合わせるように互いの進捗などを報告しあい、今後の東アジアの生物工学分野での交流を活発にしていくための交流が図られた。

会場となった釜山国際コンベンションセンターBEXCO

Opening ceremonyにて

Breakfast Meeting会場での, 青柳先生(右)との交流

懇親会でスピーチをされている青柳先生

大会2日目のBreakfast Meeting会場での写真(敬称略)前列左から,Hsiu-Wen Chien(National Kaohsiung University of Science and Technology,

懇親会にて,円卓を囲んだSBJ,KSBB,BESTの先生方(敬称略)前列左から,Dong Soo Hwang(POSTECH,KSBB国際交流担当)

♦関連記事: 【国際交流】韓国生物工学会(KSBB)大会参加報告

新着情報

Published by 支部:関西 on 24 11月 2023

第121回を迎える醗酵学懇話会ですが、下記の通り対面開催となります。今回は、発酵におけるキープレイヤーとも言える酵母にまつわる3つの話題をご紹介頂きます。また、工場見学および懇親会も下記の通り開催致しますので、多数のご参加をお待ちしております。

日時: 2024年2月6日(火)13:30~18:30<講演会> <見学会> <懇親会> 会場: 白鶴酒造株式会社(〒658-0041 兵庫県神戸市東灘区住吉南町 4-5-5)5階 会議室プログラム: 13:00~ 受付

13:35~14:15「出芽酵母のアミノ酸代謝による細胞寿命制御」

14:15~14:55「酵母に学ぶ健康長寿」 (広島大学大学院 統合生命科学研究科 生物工学プログラム 健康長寿学研究室)S -アデノシルメチオニンの産生を行うなど生命活動において極めて重要な代謝経路である。我々は、出芽酵母を用いてメチオニン代謝系酵素のS -アデノシルホモシステイン(SAH)加水分解酵素における変異株(sah1 変異株)を取得した。酵母sah1 変異株は顕著に寿命が短く、テロメア長が短縮するなど老化の特徴を有していた。そこで、sah1 変異株の短命を抑圧する変異株をスクリーニングし、長寿変異株を取得した(SSG1 と命名)。SSG1 変異株の解析から、SAHが寿命制御のシグナル分子として振舞うという代謝物の新機能を発見した。本懇話会では、酵母で明らかになった健康長寿のヒントについて私たちの研究を例に紹介したい。

14:55~15:05 休憩

15:05~15:45「Bafilomycin A1耐性株の高発酵性と清酒醪ストレスへの適応」

15:45~15:50 閉会の辞………蓮沼 誠久(関西支部副支部長・神戸大学先端バイオ工学研究センター)

*工場見学には、上下ツナギの衛生服(スカートは非対応)と衛生帽とマスクの着用、衛生靴履き替えが必要です。

17:00~18:30 懇親会(講演会と同会場)

*講演会閉会後は懇親会会場準備の都合上、一時退室をお願いする予定です。

定員: 60名 (工場見学会は15名)参加費: 一般 1,000円(税込),学生:無料(当日講演会会場受付にてお支払いください)懇親会会費: 一般 2,000円(税込),学生:1,000円(税込)(当日講演会会場受付にてお支払いください)申込み方法: 以下のWebフォームよりお申し込み下さい。 定員に達したため受付を終了しました。 申込み締切日: 問合せ先: E-mail

会場へのアクセス JR住吉駅からタクシーで10分以内(徒歩約20数分)

⇒関西支部Topへ

学会行事

Published by 若手会 on 24 11月 2023

おかげ様で盛会のうちに無事終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

さて、2024年度の夏のセミナーは北海道 富良野市にて開催いたします。開催地にちなみまして、北海道にゆかりのある先生方にご講演いただく予定です。昨年度に引き続き参加者全員が主体的に発表し交流するイベントを企画しております。また、今回は博士課程の学生にも実行委員に参画してもらい、学生が主体となり企画・運営するプログラムも計画しております。参加者の皆様が1泊2日での熱い議論を交わし、深い交流を結べるよう準備を進めております。北海道の地で若手研究者同士の交流・知見を深め、普段の研究に新しい風を吹き込む機会となれば幸いです。実行委員一同、多数の若手研究者の参加を心よりお待ちしております。

初日の夜には懇親会も企画しております。初参加の方も、毎年楽しみにしてくださっている方も、楽しく交流できるように準備を進めておりますので、ぜひこちらにもご参加ください。なお、開催時期はラベンダー畑が見頃となっております。お越しの際は周辺観光もお楽しみいただけますと幸いです。-ウェルカムイベントについて(3/20追記)- *定員となりましたので締め切らせていただきます。

開催概要 日時: 2024年7月13日(土)12:30~ 7月14日(日)13:45会場: ハイランドふらの(〒076-0036 北海道富良野市島ノ下)こちら *2024年4月2日 修正 (注) こちら をご覧ください。)。希望される方は参加登録の際に入力してください。(注) 発表形式: ポスター発表>>発表要旨テンプレートはこちら << 定員: 80名(予定、定員になり次第締め切らせていただきます。)参加費: 一般:13,000円(税込)(セミナー参加費7,000円,宿泊費4,000円,食費(夕・朝食)・懇親会費2,000円)プログラム: 1日目 2日目 講演予定 (敬称略): 申込方法: 以下のリンクより登録をお願いいたします。 定員になり次第締め切らせていただきます。参加登録〆切: 4月30日、演題登録〆切:5月7日*参加登録・演題登録ともに締め切らせていただきました。 >>参加登録<< >>演題登録<< *観光シーズンの最盛期であり混雑が予想されるため、申し込みされましたら交通機関・前後泊などを早めに手配ください。

(ENG)The participation registration is closed because the maximum number of participants has been reached.

We will hold summer seminar in Furano, Hokkaido, Japan on July 13th-14th. The presentations in English are welcome for both international students and domestic students. Besides, we will hold a reception on July 13th night. We hope your join!

-Event before the conference- *The registration is now closed.

Date: July 13th 12 P.M.-14th 1:45 P.M., 2024Venue: Highland Furano, Furano, JapanClick here for access (Japanese)Presentation Style: Poster>>Click here to download the abstract template << Number of participants: 80 (tentative, we will stop accepting applications once the limit is reached.)Registration fee: General…13,000 yen (tax included) (Participation fee: 7,000 yen; Accommodation fee: 5,000 yen; Dinner, breakfast, and reception fee: 2,000 yen)Registration: Please register from “Participation Registration”. If you register to give a poster presentation, please also register from “Abstract Registration”. Deadlines for participation registration and abstract registration are April 30th and May 7th, respectively. W e will stop accepting applications once the limit is reached. *The participation registration and abstract registration are now closed. >>Participation Registration<< >>Abstract Registration<< *Please book flight tickets, hotel for staying the night before and after, and so on early because Furano is crowded with travelers in July.

若手会夏のセミナー 2024実行委員 (五十音順) 生田 宗一郎

(学生実行委員)

小坂 唯心(京都大・農・D2)

問合せ先:

協賛のお願い 生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のセミナー2024実行委員会では協賛企業を募集しております。

協賛のお願い

⇒若手会Topページへ

学会行事

Published by 若手会 on 24 11月 2023

生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のセミナー2024実行委員会では協賛企業を募集しています。

協賛申込 こちらの協賛申込フォーム *(2023年12月22日追記) ショートセミナーは定員に達しましたので締め切らせていただきました。

お問合せ・申込み先 生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー2024

♦関連記事: 生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のセミナー2024

⇒若手会Topページへ

新着情報

Published by 若手会 on 17 11月 2023

2023年9月4日(月)に若手会の主催で、『博士人材のためのキャリアパスシンポジウム』を開催しました。

⇒若手会Topページへ

研究部会(若手会)

Published by 支部:中部 on 14 11月 2023

年次大会 主催行事 後援行事 パンシンポジウム2023 日時: 令和5年9月19日(火曜日)9:00~18:00会場: みんなの森 ぎふメディアコスモスこれまでの活動

►中部支部Topへ

支部活動

Published by 支部:九州 on 14 11月 2023

主催行事 2023年度 市民フォーラム「日本のひなた 宮崎発!:バイオ産業の最前線」 日時: 2023年11月11日(土)13:30~16:30会場: 宮崎市民プラザ4F ギャラリー2 (〒880-0001 宮崎市役所隣 宮崎市橘通西1-1-2 )第29回九州支部 福岡大会(2023)・創立30周年記念講演会・祝賀会 日時: 場所: これまでの活動

►九州支部Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 08 11月 2023

第76回日本生物工学会大会(2024年9月8~10日、東京工業大学大岡山キャンパス)実行委員会では、協賛企業を募集しています。大会でのランチョンセミナー、附設展示会、プログラム・要旨集広告を活用した情報の発信および交換につきまして是非ともご検討いただくとともにご支援をご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、ランチョンセミナー、展示運営および広告業務に関しては、代理店に委託しております。ランチョンセミナー申込書 に必要事項をご記入の上、e-mail にて下記宛までお送り下さい。

問合せ・申込み先 株式会社エー・イー企画 日本生物工学会大会展示会係♦URL: 第76回日本生物工学会大会(2024)「企業協賛案内」サイト

※(お知らせ)

⇒

開催趣意書 ・

ご案内・申込書 ♦関連記事: 【年次大会】「学生のための企業研究セミナー」参加企業募集中!

新着情報

Published by 学会事務局 on 08 11月 2023

平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。

2024年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。

学生会員に対し、2023年度の大学卒業、大学院修了後の優遇措置を導入いたします。 ⇒詳しくはこちら

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2024年会費 (1月~12月、不課税)

正会員 11,000円(だたし、海外在住の正会員は12,000円) 学生会員 5,000円 団体会員 30,000円 賛助会員 50,000円(1口以上)

納入期限 振込用紙をご利用の場合: 自動引落(口座振替)をご利用の場合 : 2024年4月23日(火)に引落実施予定領収書について 【銀行振込 でのお支払い】 【口座振替でのお支払い】 紛失による領収証の再発行はいたしませんのでご注意ください。

英文誌Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) の購読について 2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。正会員および学生会員の方で、新規に有料購読をご希望の方はできるだけ早めにお知らせください。また、冊子購読を中止される場合も早めに事務局までご一報ください。

会費の口座振替について 毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書 を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

異動届出 会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービス から異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。

退会届出 2023年12月13日(水) までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。

お問い合せ先 日本生物工学会事務局

新着情報

Published by 学会事務局 on 07 11月 2023

お取引様各位

公益社団法人 日本生物工学会

平素より当学会にご支援、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

登録番号 T4120905003123 名称 公益社団法人 日本生物工学会 本件についての問い合わせ先 公益社団法人 日本生物工学会

新着情報

Published by 支部:関西 on 06 11月 2023

2023年度関西地域企業・公設試と若手研究者/学生の交流ワークショップは、おかげさまで盛況のうちに終了いたしました。⇒開催報告はこちら

関西地域企業と公設試験研究機関の研究・開発業務内容をご講演頂き、地域のみならず国内外の産業を支えるコア技術や独自の魅力を産学官の若手研究者/学生の方々に広く知っていただくことを目的としています。また、これから就職を考える学生さんには、これら企業・研究機関の情報に触れ、働き方とやりがいの多様性を知る機会になるはずです。また、企業・公設試交流会の場を通して、学会などでは難しい企業・研究機関の方との交流を深めていただければと考えております。

日時: 2023年12月4日(月) 13:00~17:15開催場所: 京都市産業技術研究所 2階 ホールプログラム、機関の概要、または講演内容: 13:00 開会の辞【公設試験研究機関の業務の紹介】 (各10分)

(地独)大阪産業技術研究所 奈良県産業振興総合センター (地独)京都市産業技術研究所

13:35 【国立研究機関の紹介】 (20分)

(国研)産業技術総合研究所

研究所の簡単な案内:産総研は国を代表する “日本最大×最先端”の国の研究所です。本会では、社会課題解決に繋がる近年の生命工学領域の研究開発の成果を紹介させていただきます。

13:55 【企業の事業の紹介】 (各20分)

ゲオール化学株式会社

1957年の創業以来、独自の化粧品開発に取り組んできました。当日はキノコの無菌培養による独自の化粧品原料開発について、ご紹介します。

株式会社フィールドアンドデバイス

Health & Beauty Careをテーマにした処方構築からパッケージデザインまで、商品開発のトータルサポート事業を行っています。商品化事例とともに、当社の仕事内容をご紹介します。

佐々木酒造株式会社

1893年創業。京都産米と京都市産技研開発の酵母を使い、京料理に合う京の酒として酒造りをしています。イベントや酒蔵ツーリズム事業などを通じ、日本酒の素晴らしさを広く伝える取り組みを行っています。

ナカライテスク株式会社

当社は、大学の研究室や企業の研究部門等で分析や試験を行う際に使用される試薬や周辺機器を扱うメーカー兼商社です。

15:15 休憩(会場設営)

15:25 【企業交流会】 グループディスカッション

17:15 閉会

申込方法: 氏名、所属、連絡先(TEL、E-mail)、一般・学生の別、会員・非会員の別、紹介者(非会員の場合のみ)を明記して、こちらのフォームよりお申し込みください。定員: 40名参加費: 無料申込締切: 2023年11月30日(木)(※ただし定員に達し次第締め切らせていただきます。)問合せ先:

►関西支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 26 10月 2023

Editorial Managerには査読履歴をORCIDに連携する機能 (Peer review recognition services in EM)が実装されています。Editorial ManagerのユーザーアカウントにORCID iDを登録の上、ORCIDとのデータ連携に同意すると、Journal of Bioscience andBioengineering (JBB) で査読をした履歴がORCIDの業績リストに表示されます。表示されるデータはジャーナル名、出版社、出版年等で、具体的な論文名は開示されません。ORCIDと連携するか否かは審査員自身が論文毎に選択可能です。

►JBBTopへ

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 26 10月 2023

国立国会図書館デジタルコレクションに生物工学会誌第94巻第4号~第98巻第7号が追加収録され、広く一般に公開されました。第98巻第8号~第98巻第12号についても順次収録される予定です。

⇒生物工学会誌 – 電子版(PDF)の閲覧はこちらから

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 10月 2023

生物工学会誌第101巻第10号(2023年10月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第101巻第10号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 10月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第10号

私が企業に入社した1991年当時、多くの消費財メーカーでは自社の保有するリソースをベースにした自前でのモノづくりが主流であったように思う。その後、新興国を中心とする人口増や情報化技術の普及による世界同時成長に伴い、化石資源依存経済が拡張を続けた結果、世界が持続可能な開発目標(SDGs)や、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた各国目標を定めたパリ協定などの国際合意に繋がっていることは周知のとおりである。特にSDGsにおいては、「誰一人取り残さない」との決意のもと、欧米を中心に新たな持続可能な経済活動パラダイムの主導権を握ろうと法令・規制の整備や産官学一体での技術プラットフォーム開発競争が急速に進んでいる。さらには、コロナ禍やウクライナ問題で露呈した地経学的リスクは化石資源脱却と資源自律の両立など、各国に強靭で持続可能な循環経済戦略を再考させている。こうして産業界は今、不確実な未来と経験のない事業環境の大きな変曲点を迎え、未来社会に受容、歓迎される事業への転換や再構築を迫られている。

こうした壮大な社会共通課題に対しては、産官学からの英知を総動員した質の高い技術開発と実証サイクルに加え、それらを国民理解と新制度の設計・発動を通して社会の行動変容にまで繋げる必要がある。すでに欧米では、ハード、ソフト面での総合知を結集する政策や積極投資が進められている。日本でもこの課題解決にはバイオの果たす役割はきわめて大きいとされ、「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会の実現」を掲げたバイオ戦略が2019年に策定された。本戦略は、世界環境の変化に伴い、毎年見直しが図られつつ、政府主導で産官学の共創での課題解決を誘導する施策が積極的に進められている。

一方で、「日本は技術で勝ってビジネスで負ける」との声や、社会変革に伴うルール形成において欧米の後塵を拝しているとの声を耳にする。この原因として、日本のビジネスモデル面での劣後が指摘されているが、その真因はどこにあるのだろうか? 2018年に実施された理事、代議員を対象とした生物工学会への参画目的と要望に関するアンケート(https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9711/9711_sangaku_survey.pdf )によると、学術界では成果発表と育成を目的とする意見が多い一方、産業界では成果発表と研究・情報発信に加え、ネットワークや有用技術・情報獲得が期待され、後者において不満足の意見が目立った。また、全体的に産官学が議論できる企画の充実を期待する声も多かった。こうした意見と現状から、産業界には連携・共創の意識はあるが、どう連携・共創するかの様子見、慎重な姿勢が感じられた。この背景には、日本の製造業が基本的に閉鎖的な枠組みでの生産で富を築けてきたこと、長期安定雇用もあり事業に必要な技術を内製化できたこと、および、業界ごとに優良な競合企業が複数共存する競争環境の歴史が関係しているかもしれない。いずれにしても、研究力や国際競争力の低下が指摘されているが、長きにわたって積み上げてきたナレッジと実直で連帯の精神が本国民の根底にあると信じており、個々の躊躇の先にある一歩が未来社会への競争優位なトランスフォーメーションと国力の復活に繋がると期待している。

近年、フードテック関連の研究会が複数立ち上げられ、そこにはITやエンターテイメント業界などに加え、多くのベンチャー企業も参画し、産官学の分野・業界を超えてバイオを起点としたSociety 5.0社会の高次の実現に繋がる共創議論が繰り広げられていると聞く。産も官も学も皆、持続可能なより良い未来社会の実現のために共存する公器である。それぞれの個人、組織、企業の存続と繁栄が大前提との相互理解の上、より多くの幅広い技術者が構想を恐れず掲げ、気付きや共感と連帯を生み、社会課題を解決する高次の競争価値を創造できる場として、100年の歴史を刻んだ今後の日本生物工学会の役割と繁栄を共に楽しみたい。

著者紹介 アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社(社長付、担当部長(OI担当))

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 10月 2023

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。J-STAGE へのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 19 10月 2023

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 136, No. 5(2023年11月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法 日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。⇒詳しくはこちら

会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合: ⇒詳しくはこちら 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合: Webフォーム (日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 支部:九州 on 18 10月 2023

一般講演 C会場(総合研究棟 105室 102室変更しました )午前の部 9:30~11:39| 午後の部 13:20~15:03一般講演 D会場(総合研究棟 204/205室)午前の部 9:30~11:39| 午後の部 13:20~14:50学生賞審査講演 A会場(コラボステーションI 視聴覚ホール) <博士の部> 午前 9:30~10:17 <修士の部> 午前の部 10:18~11:21| 午後の部 13:20~15:11学生賞審査講演 B会場(総合研究棟 102室 105室変更しました )<修士の部> 午前の部 9:30~11:37| 午後の部 13:20~15:11 学生賞授賞式 A会場(コラボステーションI 視聴覚ホール) 16:15~16:30*******************************************************

♦一般講演プログラム♦

105室 102室変更しました )午前の部 9:30 ~ 11:39(講演時間12分:発表10分、討論2分+交代1分)

C-a01 白麹菌Aspergillus luchuensis mut. kawachii におけるβ-xylosidaseの解析 1,2 ,平松健太郎3 ,森 一樹4 ,奥津果優1,3 ,吉﨑由美子1,3 ,髙峯和則1,3 ,田代康介4 ,玉置尚徳1,3 ,○二神泰基1,3 (1 鹿大・農,2 湖南農大,3 鹿大院・農林水産,4 九大・農) C-a02鰹節カビAspergillus chevalieri の生活環に関する遺伝子の探索 1 ,森 一樹2 ,門岡千尋3 ,奥津果優1 ,吉﨑由美子1 ,髙峯和則1 ,田代康介2 ,玉置尚徳1 ,二神泰基1 (1 鹿大院・農林水産,2 九大・農,3 崇城大・生物生命) C-a03生酛系酒母から分離した乳酸菌のエタノール存在下での増殖特性 1 ,澤田和敬2 ,後藤正利1 ,小林元太1 (1 佐賀大院・農,2 佐賀県工技セ) C-a04曝気と微生物燃料電池による養豚廃水の処理性能と微生物群集構造の変化 1 ,Nelly Wira Nurhadi2 ,Mochammad Wachid3 ,小林弘明4 ,飯田和輝4 ,井上謙吾1 (1 宮崎大・農,2 宮崎大院・農,3 宮崎大院・農工,4 日本工営株式会社) C-a05海水を用いたメタン菌培養の簡略化 C-a06黄麴菌における初期エンドソーム動態の細胞生理機能解析 C-a07希少糖5-ケト-D-フルクトースの油脂酵母Lipomyces starkeyi における代謝経路の解析 1 ,佐藤里佳子2 ,高久洋暁2 ,竹下 圭3 ,竹川 薫1 (1 九大院・生資環,2 新潟薬科大・応生科,3 株式会社伏見製薬所) C-a08分裂酵母におけるGPI-アンカー型アミラーゼホモログの機能解析 1 ,中北愼一2 ,樋口裕次郎1 ,竹川 薫1 (1 九大院・生資環,2 香川大・総合生命セ) C-a09遺伝子組換え微生物を用いた硫酸化ペプチドの合成と精製法の検討 1 ,黒木勝久1 ,榊原陽一1 ,水光正仁1 ,Ming-Cheh Liu2 (1 宮崎大・農,2 トレド大・薬) C-a10Citrobacter braakii TB-96株におけるグリセロール存在下での高発現プロモーターの選抜

105室 102室変更しました )午後の部(一般講演)13:20~15:03(講演時間12分:発表10分、討論2分+交代1分)

C-p01光合成細菌のリポ多糖による植物成長促進効果と害虫防除の可能性 1 ,岩本康成1 ,岩井蘭子1 ,山口紗耶香1 ,古賀 碧2 ,山田直樹3 ,牧 孝昭3 ,山本進二郎1 ,宮坂 均1 (1 崇城大・生物生命,2 株式会社Ciamo,3 株式会社松本微生物研究所) C-p02代謝調節制御機構に基づいた大腸菌のモデリングとカタボライト制御や生合成機構の解析 1 ,清水和幸2,3 (1 水大校,2 九工大院・情報工,3 慶応大・先端生命) C-p03糖を炭素源とした組換えCupriavidus necator による乳酸ベースポリマーの生合成 1 ,板倉真優2 ,田中賢二3 ,田口精一4 ,松崎弘美 1,2 (1 熊本県大・環境共生、2 熊本県大院・環境共生,3 近畿大・産理工,4 神戸大院・科技イノベ) C-p04ダンダー(蒸留残液)を利用した黒糖ラム酒醸造における発酵特性 1 ,仲里 彬2 ,Asikin Yonathan1 ,上地敬子1 ,平良東紀1 (1 琉球大院・農,2 瑞穂酒造株式会社) C-p05部位特異的変異導入による黒麹菌細胞壁多糖ニゲラン合成への影響 1 ,水谷 治1,2 ,平良東紀1,2 ,上地敬子1,2 (1 鹿大院・連農,2 琉球大・農) C-p06好塩性細菌ハロモナスにおける不揮発性腐敗アミンからのエクトイン生産 C-p07化粧品が皮膚常在菌の短鎖脂肪酸産生に及ぼす影響についてのin vitro 解析 C-p08紅麹脂質の腸内細菌に与える影響のin vitro 解析 1 ,重松佑佳2 ,深見祐之3 ,川間祐里奈3 ,北垣浩志2 (1 佐賀大・農,2 佐賀大院・先進健康科学,3 小林製薬株式会社) ►Page Top

(講演時間12分:発表10分、討論2分+交代1分)

D-a01ヘパリン導入ナノファイバーを用いた肝細胞培養における間葉系幹細胞併用の効果 1 ,西田元気2 ,池上康寛2 ,堺 祐輔2 ,井嶋博之2 (1 九大・工,2 九大院・化工) D-a02ナノファイバー多層化創傷被覆材の開発と形態制御に基づいた最適化 1 ,隈元紘輝2 ,吴 卓盈2,池上康寛2,堺 裕輔2 ,井嶋博之2 (1 九大・工,2 九大院・化工) D-a03味刺激によって放出される神経伝達物質の探索 1 ,髙橋奈々2 ,大坪義孝3 ,越村匡博4 ,山崎隆志4 (1 佐世保高専・専攻科,2 九工大院,3 九工大,4 佐世保高専・物質工) D-a04細菌性毒素を活用したアジュバントの構築と機能性評価 1 ,里 圭太1 ,福島洋司1 ,玉城志博2 ,新川 武2 ,宮田 健1 (1 鹿大院・農水,2 琉球大・熱生圏) D-a05タンパク質システインSSH化酵素の発現誘導食品成分の探索 D-a06タンパク質言語モデルにより推定された糖質加水分解酵素の発現・精製と性質解明 D-a07エンカプスリンナノ粒子を利用した異種発現タンパク質のアフィニティクロマトグラフィに依らない精製 D-a08カイズカイブキの精油と応用 1 ,大山莉輝1 ,山口浩暉1 ,劉 暁輝1 ,佐藤崇雄2 ,長濱一弘1 (1 崇城大・応微工,2 熊本県産業技術セ) D-a09コクゾウムシの生態調査 D-a10タケノコ発酵食品の開発 1 ,中村文香1 ,劉 暁輝1 ,佐藤崇雄2 ,長濱一弘1 (1 崇城大・応微工,2 熊本県産業技術セ) ►Page Top

(講演時間12分:発表10分、討論2分+交代1分)

D-p01Characterization of recombinant domains of novel bacteriolysins produced by Weissella minor COM D-p02Pseudomonas sp. LLC-1株によるα-トルイル酸およびその誘導体の分解経路をコードする遺伝子群の機能解析1 ,福吉晃大1 ,榎木翔也2 ,廣瀬 遵1,2 (1 宮崎大院・工,2 宮崎大・工) D-p03dCas9を用いた代謝トグルスイッチの構築 D-p04微生物バイオプロダクションのための人工遺伝子回路の再構築 1 ,濱田浩幸2 ,花井泰三2 ,相馬悠希2 (1 九大・農,2 九大院・農) D-p05微生物間の代謝物相互供与に着目した新たな酵素進化工学手法の開発 1 ,濱田浩幸2 ,花井泰三2 ,相馬悠希2 (1 九大・農,2 九大院・農) D-p06高感度NADPHセンサー構築のための高活性SoxRの取得 D-p07Meyerozyma 属酵母のペントース発酵特性評価 ►Page Top

♦学生賞審査 講演プログラム♦

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分+交代1分)

【博士の部】

A-a01D始原生殖細胞におけるゲノム操作による抗体生産トランスジェニックニワトリの作出 1 ,河邉佳典1 ,西島謙一2 ,上平正道1 (1 九大院・工,2 名大院・生命農学) A-a02D優占なヒト毛髪細菌によるin vitro ケラチノサイト内毛髪健康関連遺伝子の発現制御の解明 1 ,渡辺康太2 ,大城麦人1 ,片倉喜範1 ,酒井謙二1 ,田代幸寛1 (1 九大院・生資環,2 東農大・応用生物) A-a03D分裂酵母vps3844遺伝子の機能未知ドメインは液胞タンパク質輸送に重要である

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分+交代1分)

【修士の部】

A-a04M複合型糖鎖を資化するBarnesiella 属腸内細菌の解析 A-a05Mプラズマ照射による酵母培養への影響 1 ,越村匡博2 ,山崎隆志2 (1 佐世保高専・専攻科,2 佐世保高専・物質工) A-a06M複合微生物工学アプローチによるバイオプロセス制御:メタ発酵の微生物群集における種レベルの代謝解析法の開発 A-a07M紅麹菌Monascus pilosus の生物機能活性を示す新規二次代謝産物の探索と同定 1 ,川添嘉徳2 ,後藤正利1 ,小林元太1 (1 佐大院・農,2 佐賀大・先進健康) ►Page Top

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分+交代1分)

【修士の部】

A-p01Mケール摂取が腸内細菌叢を介して慢性便秘症に及ぼす影響の解析 1 ,江崎 充2 ,木村勇祐2 ,伊原 栄吉2 ,中山二郎1 (1 九大院・農,2 九大院・医) A-p02Mカプセルの内部構造が内包する微生物に及ぼす影響の調査 A-p03M炭素源制御によるLactococcus cremoris の寿命延伸 1 ,小田遼史1 ,藤野泰寛1 ,森 一樹1 ,岩本武夫2 ,廣政恭明1 ,土居克実1 (1 九大院・生資環,2 慈恵医大) A-p04M麴の水溶性成分が皮膚細菌叢に与える影響のin vitro 解析 1 ,北垣浩志1 ,中野弘基2 ,中野雄揮2 ,中野敏朗2 (1 佐賀大院・先進健康,2株式会社インパクト) A-p05MLactiplantibacillus plantarum PUK6が生産する多成分バクテリオシンの生合成機構1 ,吉原真希2 ,河原あい2 ,善藤威史3 ,松崎弘美1,2 (1 熊本県大院・環境共生,2 熊本県大・環境共生,3 九大院・農) A-p06MAspergillus fumigatus の真菌型ガラクトマンナン生合成に関わるα-1,2-マンノース転移酵素遺伝子の破壊による菌糸成長抑制を抑圧する変異株の解析1 ,門岡千尋1 ,田中 大2 ,平 大輔1 ,岡 拓二1 (1 崇城大院・工,2 東北医薬大・薬) A-p07M変異導入LuxRによる人工Luxシステムの動作安定性向上の試み ►Page Top

102室 105室変更しました )午前の部(学生賞審査講演)9:30〜11:37(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分+交代1分)

【修士の部】

B-a01M下水汚泥への光照射と振盪速度の変更による細菌叢プロファイルの変化 B-a02M微生物菌叢との共培養特異的な白麹菌の二次代謝生産能 1 ,永野幸生2 ,Myat Htoo San2 ,二神泰基3 ,小林元太1 ,後藤正利1 (1 佐賀大院・農,2 佐賀大・総合分析セ,3 鹿大院・農林水産) B-a03M黄麹菌生細胞におけるβ-tubulin mRNAの動態解析 B-a04M乳酸菌由来バクテリオシン分泌生産系の大腸菌での再構築 B-a05M発酵微生物を低次分類群レベルで計数する平板培地 B-a06M汲み水由来のミネラルが焼酎もろみに与える影響 1 ,小橋有輝2 ,吉﨑由美子2,3 ,二神泰基2,3 ,玉置尚徳2,3 ,髙峯和則2,3 (1 鹿大院・農林水産,2 鹿大院・連農,3 鹿大・農) B-a07MKlebsiella 属細菌による嫌気性ピレン分解経路の解明1 ,七田実咲1 ,亀井一郎2 ,井上謙吾2 (1 宮崎大院・農,2 宮崎大・農) B-a08Mプルケリミン酸高生産酵母Metschnikowia pulcherrima AH550株について 1 ,Shang Siqi2 ,田口久貴1 ,笹野 佑1 (1 崇城大院・工,2 崇城大・生物生命) ►Page Top

102室 105室変更しました )午後の部 (学生賞審査講演)13:20 ~ 15:11(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分+交代1分)

【修士の部】

B-p01Mカイコ蛹を活用した家畜感染症のための食べるワクチンの開発研究 1 ,江崎啓一2 ,中武洋和2 ,佐々木友樹2 ,谷口雅浩2 ,増田亮津3 ,李 在萬3 ,日下部宜宏3 ,宮田 健1 (1 鹿大院・農林水産,2 KAICO株式会社,3 九大院・農) B-p02Mハイドロゲルビーズと無細胞タンパク質合成からなる酵素選抜系の構築と解析 1 ,大川優生1 ,折田兼成1 ,南畑孝介1 ,神谷典穂1,2 (1 九大院・工,2 九大・未来科学創造セ) B-p03M微量なDNA断片の増幅を目指したDNA均一化法の効率化 1 ,松本祥吾1 ,上之薗優也1 ,山口佳宏1,2 (1 熊本大院・自然,2 熊本大・環安セ) B-p04M生成AIを用いた最小タンパク質設計のためのアプローチ 1 ,相馬悠希2 ,花井泰三2 ,濱田浩幸2 (1 九大院・生資環,2 九大院・農) B-p05Mイネの新規ホルモン様ペプチドをコードする遺伝子の機能解析 1 ,深田史美2 ,河野洋治2 ,石崎琢磨3 ,花田耕介1 (1九工大院・情,2岡山大・植物研,3国際農研・熱研) B-p06M遺伝子組換えCHO細胞を用いたヘパリン様糖鎖の生産 B-p07Mヘム分解系酵素を利用した二分子型FRETヘムセンサーの開発 1 ,杉島正一2 ,平 順一1 ,坂本 寛1 (1 九工大院・情報工,2 久留米大・医) ►Page Top

| 第29回九州支部福岡大会開催案内 | 九州支部Topページ |

支部活動

Published by 部会:培養技術 on 17 10月 2023

培養技術研究部会では、第6回セミナーとして、培養の基本技術に関する懇談会を開催します。まず、広島大学生命科学研究科の中島田豊先生から、嫌気培養の具体的な手技・ノウハウについてお話頂きます。次に、大阪工業大学工学部 長森英二先生から、好気培養におけるkL a の測定法、特に、高いkL a を正しく測定する方法についてお話頂きます。最後に、関西大学化学生命工学部の片倉啓雄先生から、グルコース以外の炭素源を使う際に、何がグルコースを炭素源とする場合とは異なってくるのかについて話題を提供して頂きます。

今回は、講演というより、懇談会的な雰囲気にしたいと思いますので、上記の話題に関して、事前の質問・ご要望を歓迎します。また、これまでは講演後の懇談会は部会員限定としていましたが、今回は部会員以外の方も参加可とします。

日時: 2023年12月12日(火) 13:30~17:30 (Zoom開催)

プログラム

13:30~14:00 入室

14:00~14:40 嫌気培養のイロハ2 S、 Ti(III)-クエン酸etc.)の使い分け2 、N2 /CO2 、H2 /CO2 、CO etc.)あれこれ

14:40~15:20 kL a あれこれkL a は今でも重要なのかkL a 測定法~その長所・短所・注意点~

15:20~16:00 培地の炭素源に関する話題提供

16:00~ 技術懇談会

参加資格: 生物工学会の正会員・学生会員・賛助会員

参加費: 無料

申込方法: 下記のフォームから申し込みください。後日、事前資料や当日の会議リンクを登録アドレスにお送りします。

URL:https://forms.gle/h7mgpwZkMJcw8vT98 (締切:12月5日(火))

懇談会では、講師の先生を交えてフリートークと質疑応答を行います。申し込みの際に、具体的な質問をお寄せ頂ければ、講師と幹事で可能な限り対応します。懇親会のZoomアドレスは前日までに参加申し込みをいただいた参加者にお知らせしますのでご自由にご参加下さい。

質問登録先: 下記のフォームから質問をお寄せください。

URL:https://forms.gle/GaDLWWkR6iXmjMyo6 (締切:12月11日 (月) )

問合せ先: 関西大学 片倉啓雄 E-mail: katakura@kansai-u.ac.jp konishim@mail.kitami-it.ac.jp

学会行事 ,研究部会(若手会)

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 06 10月 2023

バイオインフォマティクス相談窓口における生成系AIの使用に関する基本方針

バイオインフォマティクス相談部会代表堀之内 貴明

生成系AIは、効果的に活用することによって研究開発効率を格段に向上させるポテンシャルを有するものの、情報漏洩をはじめとする様々な懸念も存在します。そこで当部会では、バイオインフォマティクス相談窓口 の運用に際して、生成系AIの使用について以下のように定めます。これらの方針は、今後の情勢により変更する可能性がありますのでご了承ください。

生成系AIを使用する場合は、個人情報や機密情報は含めない。 1を踏まえたうえで、生成系AIの使用は各相談担当者に一任する。

お問合せ先 産業技術総合研究所 人工知能研究センターE-mail , (2)E-mail

⇒バイオインフォマティクス相談部会Topへ

研究部会(若手会)

Published by 部会:培養技術 on 03 10月 2023

研究部会(若手会) ,資料ダウンロード

Published by 学会事務局 on 02 10月 2023

第76回日本生物工学会大会

第76回日本生物工学会大会は、2024年9月8日(日)~9月10日(火)に東京工業大学 大岡山キャンパス(目黒区大岡山)にて開催します。

つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを公募します。なお、シンポジウムは9日(月)、10日(火)に複数会場で実施する予定です。新型コロナ感染症問題等の関係により、やむを得ずオンライン開催とのハイブリッド、あるいはオンライン開催のみとなるかもしれないことをお含みおきいただけますと幸いです。

会員各位におかれましては提案書 に

1) 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)

を記載いただき、2023年11月1日(水)~2023年12月28日(木)までの間に、メールにて下記宛までお申し込みください。シンポジウム世話人は、参加登録開始日の時点で本学会正会員である必要があります ので、ご注意ください。

会場数には限りがありますので、応募多数の場合には、生物工学に関連する「新たな研究領域の開拓 」「生物工学の国際展開(英語によるシンポジウム) 」「産学連携の推進 」「異分野融合 」「地域社会への貢献 」「SDGsに貢献する生物工学 」「若手研究者主導の研究 」「博士人材養成・教育の推進 」などのコンセプトに沿った申請を優先的に採択させていただきます。また、類似した内容の提案については統合をお願いする場合がございます。

シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1)から3)の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意いたしかねますのでご承知おきください。

上記趣旨をご理解の上ご応募頂きますようお願い申し上げます。

申込先 :東京工業大学生命理工学院

日本生物工学会 大会シンポジウム開催に関する中期的方針 【募集】

会員各位より広くシンポジウムを募る。 本会として重要なテーマに関するシンポジウムを理事会から応募する場合がある。 【選考の手続き】

応募多数の場合は、理事会から応募されたシンポジウムを含めて、時代に即した重要なテーマを中心に大会実行委員会で選考し、理事会で承認する。1)本部からの資金援助も行っていることから、基本的には大会期間中以外の機会にシンポジウム等の報告会の場を設けて頂くことを前提として選考する。 2)大会中開催の必然的理由がある場合には、応募時にその旨を明記していただくものの、 順位が低くなることがありうる。 前年に引き続き応募されたシンポジウムについては、採択順位が下がる場合がある。 他の学会などとの共催・協賛によるシンポジウムについては、記載された共催・協賛の理由を採否判断材料の一つとする。 ■関連記事: 【年次大会】シンポジウムの開催と運営に関する理事会方針https://www.sbj.or.jp/meeting/meeting2010_sympo_board_policy.html

►年次大会のページ

新着情報

Published by 支部:関西 on 26 9月 2023

日本生物工学会 関西支部長東 雅之

日本生物工学会関西支部では、支部における生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者の選考過程を明確化するため、関西支部学生優秀賞を2018年度、創設しました。この賞は、翌年度に博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される、関西支部所属の学生会員の研究奨励を目的とするものです。なお、本賞受賞者の中から選考される最優秀者1名を、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の候補者として、関西支部より推薦することになります。

つきましては、関西支部学生優秀賞への応募者を募集いたします。関西支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご応募にご協力くださいますようお願いいたします。

対象者は、関西支部に所属する日本生物工学会学生会員であり、大学院博士前期課程等に在籍しており、2024年度に博士後期課程への進学を予定し、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される者とする。10月進学予定の学生についても、進学する予定であることを指導教員等が保証することで、同等の扱いをすることができる。 応募は、指導教員による承認の上、「関西支部学生優秀賞申請書」 による自薦によるものとする(下記提出先まで電子メールにて送付)。申請書内に指導教員の氏名・所属・メールアドレスを記載することにより、指導教員の承認を得たものとする。 応募書類をもとに、関西支部委員による選考を行い、関西支部学生優秀賞受賞者を決定する。さらに、関西支部委員による研究プレゼンテーション審査会(2024年2月6日に対面を予定)を経て、最優秀者1名を決定する。 提出締切日: 応募方法: 「関西支部学生優秀賞申請書」 (記載例はこちら )に必要事項を記入し、「関西支部学生優秀賞」への応募であることを明記の上、下記提出先に電子メールにてお送りください。問合せ・応募書類提出先: ご多用中とは存じますが、どうかよろしくお願いいたします。

⇒関西支部Topへ

支部活動 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2023

開催日: 2024年8月25日(日)~30日(金)会場: 神戸アリストンホテル、神商ホール(神戸商工会議所会館 内)URL: https://smartconf.jp/content/icbrp2024/ Categories: 参加登録・講演申込開始日: 2024年1月15日(月)問合せ先:

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 25 9月 2023

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。J-STAGE へのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 9月 2023

生物工学会誌第101巻第9号(2023年9月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第101巻第9号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第9号

「巻頭言“随縁随意”」の執筆依頼を安直に引き受けてしまったものの、さて何を書こうかとずっと悩んでおりました。そもそも「巻頭言」とは高名な大先生がお書きになるもので私が書くなど大それたことだと思いながらも、記憶と記録をたどりながら、学生の頃からお世話になっている本会で得たことについてご紹介してみます。

2022年末にコロナ禍でままならなかった九州支部佐賀大会を実行委員長として対面式で開催することができ、福﨑英一郎前会長にも遠路はるばる佐賀までご足労いただきご講演いただきました。その際に色々な先生方と久しぶりにお話しができ、お酒を酌み交わし(ここがとても大事です)、大変刺激を受け、やはり対面式の学会は良いな~大事だなぁと痛感したところです。さて、私自身が初めて参加した学会も、本会の前身である日本醱酵工学会大会(於 大阪国際交流センター)でした。遠い遠い昔の1988(昭和63)年11月(修士1年)のことでしたが、自分の番が来るまでの緊張感や話し終えた後の安堵感、そして会場いっぱいの聴衆に驚いたことなどを昨日のことのように思い出します。そして翌年に名古屋大学で開催された同大会でも発表をすることができ、それらの成果をまとめた初めての論文が掲載されたのも『Journal of Fermentation and Bioengineering(JFB)』でした。まさに私の研究者としての第一歩は日本生物工学会(日本醱酵工学会)から始まり、後に九州支部長となる恩師の故 石崎文彬先生(九州大学名誉教授)の生物工学に関する熱いご指導がなければ、今の私はありません。本学会とのご縁をとても感じています。その後、鐘淵化学工業(現 カネカ)を経て、1996(平成8)年に九州大学農学部助手として赴任しました。大学教員となった後は、前述の石崎先生が初代支部長として設立された日本生物工学会九州支部を中心とした学会活動を今でも行っています。

さて、本学会活動でもっとも楽しかった(有意義だった!?)のは何といっても「生物工学若手研究者の集い(若手会)」です。当時の吉田和哉若手会長から九州地区での開催を依頼され、手探りで開催したことも良い経験になり、参加・協力してくれた当時の若手(今はただのオッサン)の皆さんとは今でも交流が続いています。若手会の良いところは、お酒を酌み交わしながら、さまざまな分野の人たちと語らうことにより、将来的に役に立つ人間関係を構築できることにあると思っています。1999(平成 11)年に「休暇村 南阿蘇」で開催した若手会の巻頭言に吉田和哉先生が「夏のセミナー’99によせて ―ワイワイ騒ぐのがエエわ!」「インターネットフォーラムで酒は飲めませんもんね」と書いてくださっていますが、コロナ禍を経て対面式の良さを実感するにあたり、まさにその通りだと思っています。本学会の多くの方々とはその頃にお目にかかって以来お付き合いしていますし、最近では九州地区で「若手だった会」という任意部会(笑)を設立し、遠い昔に若手だったメンバー達と今でも熱い議論を戦わせています。

その若手会は、若い人たちだけでなくさまざまな人たちが交流をはかる場として非常に大事だと思いますが、今の学生さん達を見ると違和感を覚えることがあります。最近は趣味・嗜好が多様化しており、私の若い頃とは少し考え方が変わってきており、飲んで楽しいというだけでは、なかなか理解してもらえないようです。その最近の学生さんたちへの思いを少しだけ述べさせてもらえればと思います。私が企業から大学に移ったときに、なかなか大学に来ない学生さんが多くて、いったい何のために大学に入ったのかなと思ったことがあります(今でもそう思っています)。もし大学が面白くないのであれば、もっと面白いことを探せば良いのになぁと思いますし、自分のテーマに興味を持てない場合でも、それをどう受け取るかは自分の考え方次第だと思います。ほとんどの学生さんは自分自身の卒論や修論テーマの実験・研究を社会に出てからやることはありません。だからこそ、いま何のために実験・研究をするのかということを自分自身で考えてみて欲しいなと思います。たぶん、テーマは何だって良くて、その問題を解決するプロセスを学んでいるのだと気付けば少しは気持ちも変わるのでは…。

私は、彼らに、実験「を」教えるのではなく、実験「で」教えることが大事なんだと常日頃から思っていますが、それも日本生物工学会のさまざまな分野の皆さんとの交流で学んだことであり、今でも大変感謝しております。

著者紹介 佐賀大学農学部生物資源科学科生命機能科学コース(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2023

会期: 2024年11月9日(土)~11月12日(火)会場: アクリエひめじ(兵庫県姫路市)URL: http://soft-cr.org/scis/2024/ 問合せ先:

関連団体行事

Published by 部会:培養技術 on 22 9月 2023

研究部会(若手会) ,資料ダウンロード

Published by 支部:関西 on 20 9月 2023

主催行事 関西支部企画 これまでの活動

⇒関西支部Topへ

支部活動

Published by 部会:未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学 on 15 9月 2023

従来の微生物培養法では自然界の微生物の1%程度しか培養ができていません。残された99%の未培養微生物(Microbial dark matter)資源は、国内外で学術、産業面の利活用が期待され、網羅的なゲノム解析などが活発に行われています。しかしながら、塩基配列だけでは分からない微生物の機能解明や利用を考えた場合、生物工学的視点から、ダークマター微生物の解析、探索、分離・単離、培養、評価、保存、利用に関連する新規技術開発や、ビッグデータとの連携が必須です。未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 は、ダークマター微生物に関連する研究、基盤技術開発、利用の活性化を目指しています。

今回、本研究部会の活動を中心とする申請が2023年度(公財)発酵研究所 学会・研究部会助成に採択されたことから、微生物の分離・培養・分類・保存などに関する研究で、生物工学分野におけるダークマター微生物の課題解決に資する新たな方法論や基盤技術の確立を目指し、本研究部会の活動推進に貢献する研究提案を生物工学会会員の皆様から募ります。ついては、下記の要領で研究課題を募集しますので、積極的な応募をお願いいたします。

未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 助成対象者 助成対象の研究課題 応募金額、助成金額、助成件数 助成期間 助成金受給者の義務 応募および選考について 【応募方法] 所定の申請書 に記載のうえ、電子媒体(PDF形式)で提出のこと。♦ 申請書提出期限: 2023年11月17日(金)♦ 提出先:【選考方法] 問い合わせ先 ⇒未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会Topへ

新着情報

Published by 支部:西日本 on 13 9月 2023

日本生物工学会西日本支部では2023年度学生賞候補者を募集しております。下記の要領に従って優秀な学生の推薦をお願いいたします。

対象・資格: 次の (1) および (2) を満たす者(1) 西日本支部地域内の大学の修士課程(博士前期課程)、博士課程(博士後期課程)および高等専門学校専攻科の学生で生物工学会会員

(2) 生物工学会年次大会および支部講演会において口頭・ポスター発表した者もしくは本学会の和文・英文誌に論文を公表した者

推薦者: 西日本支部の正会員で対象研究室、講座、学科および研究科の代表者推薦方法: 推薦用紙 に必要事項を記入して下記提出先へ郵送してください。推薦申込締切日: 2023年11月30日(木)問合せ・応募書類提出先:

►西日本支部Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 12 9月 2023

第75回日本生物工学会大会(2023) の参加費の領収書ダウンロードサービスは、2023年10月5日(木)をもって終了いたします。領収書(PDF)をダウンロードをまだされていない方は、お早めにお手続きください。

新着情報

Published by 学会事務局 on 12 9月 2023

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 136, No. 4(2023年10月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法 日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。⇒詳しくはこちら

会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合: ⇒詳しくはこちら 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合: Webフォーム (日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 06 9月 2023

第75回日本生物工学会大会(2023) は、おかげさまをもちまして、盛会のうちに終了いたしました。ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

第76回日本生物工学会大会は、2024年9月8日(日)~9月10日(火)に 東京工業大学 にて開催します。

新着情報

Published by 部会:脂質駆動学術産業創生研究部会 on 05 9月 2023

脂質駆動学術産業創生研究部会 は2023年度第5回脂質駆動学術産業創生研究部会講演会を開催しました。

ご参加いただいた皆様、お忙しい中ご参加いただき、ありがとうございました。

学生優秀発表賞は、樋口 響さん(京大院農)と音村 茉佑さん(北大院水)が受賞されました。

主催:公益社団法人日本生物工学会 脂質駆動学術産業創生研究部会

日時: 2023年12月15日(金) 場所 :現地開催(京都大学北部総合教育研究棟1階「益川ホール」(京都市左京区北白川追分町)) (世話人:京都大学・岸野 重信)

講演会参加費: 一般:3,000円(税込み),学生:1,000円(税込み)意見交換会参加費: 一般:3,000円(税込み),学生:1,000円(税込み)プログラム: (20分休憩)

【一般講演】 (発表時間9分・質疑交代3分)1 , 深尾 達夫1 , 原 良太郎1 , 上田 誠1, 2 , 小川 順1 1 京大院農, 2 小山高専)

16:22~16:34「Aurantiochytrium sp. による植物残渣を活用した1 , Ip Chi Hei1 , Wu Chang-Yu1 , 奥田知生1 , 勝矢祥平1 , 安藤晃規1,2 , 小川 順1,2 1 京大院農・応用生命,2 京大・生理化学)

16:34~16:46「分泌性ホスホリパーゼA2特異的阻害剤の創生を目指した酵素活性測定法の構築」1 、三木 寿美2 、鬼塚 正義2 、山本 圭2 1 徳島大学大学院創成科学研究科生物資源学専攻 2

16:46~16:58「脂質固定化ビーズを用いた脂質特異的結合タンパク質の探索」1 , 石岡 沙耶果1 ,木下 祥尚1 , 松森 信明1 1 九州大学院理府)

(12分休憩)

17:10~17:22「酵素的変換反応により合成したホスファチジルパンテノールの

17:22~17:34「6-ヒドロキシヘキサン酸を含むポリヒドロキシアルカン酸生合成のための1 , 蜂須賀 真一2 , 菊川 寛史2 , 冨田 宏矢2 , 松本 謙一郎2 1 北大院・総合化学, 2 北大院・工)

17:34~17:46「長主鎖非天然基質を含むポリヒドロキシアルカン酸生合成のための重合酵素の機能解析」1 ,田近 誠也1 ,穂積 侑伽1 ,蜂須賀 真一2 ,菊川 寛史2 ,松本 謙一郎2 1 北大院・総合化学院,2 北大院・工学研究院)

17:46 表彰式・閉会の辞

参加申込フォームは こちら 締切を過ぎましたが、参加ご希望の方は、下記メールにお問合せください。 参加申込み締切:2023年12月8日(金)

一般講演発表申込みフォームは こちら 一般講演発表申込み締切(要旨提出を含む):2023年12月1日(金) 学生を対象とした優秀発表賞を企画しておりますので、積極的な参加をお待ちしております。

・形式: 口頭発表(発表9分、質疑3分を予定) ・募集演題数: 8演題程度(予定数に達しましたら申込みを締切る可能性がございます.) ・発表資格: すべての方が対象です。非会員の方もご発表いただけます。 ・要旨の書式: A4で1ページ(PDF)。様式には特に制限を設けておりません。

ご不明点がございましたらlipid.based.creation@gmail.com(京都大学 竹内道樹)までお問い合わせください。

►脂質駆動学術産業創生研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 8月 2023

生物工学会誌第101巻第8号(2023年8月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第101巻第8号

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 8月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第8号

バイオへの追い風が強く吹いている。しかし、順風がいつまでも続くわけではない。2020年度から、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の通称「バイオものづくり」プロジェクトのプロジェクト・リーダーを拝命している。正式には、「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」という長い名前のプロジェクトである。直接的には、2019年6月、内閣府から発表された「バイオ戦略2019」という政策方針を受けたものである。国が、バイオテクノロジーに関連する方針を発表するのは、2002年の「バイオテクノロジー戦略大綱」とそれを補完する2008年の「ドリームBTジャパン」以来である。このときは、どちらかと言えば、基礎研究のフロンティア開拓に軸足を置いていたため、社会還元の遅れが懸念されていた。今回の戦略では、出口指向がさらに強まり、目標は「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現すること」になっている。

加えて、「バイオ戦略」策定後に発表された菅首相(当時)の「カーボンニュートラル宣言」(CN宣言)に呼応する形で、2020年12月に経済産業省が主導して「グリーン成長戦略」という政策方針も発表されている。CN対策を「成長の機会」と捉え、「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策である。その主眼は、エネルギー転換である。再エネ、電化・蓄電、水素関連の新たな産業の発展が期待できるとして、14の重点分野が選定された。「バイオものづくり」も含まれている。

「バイオものづくり」のCNに対する貢献は必ずしも大きいとは言えないが、より重要なことは、循環型で持続性のある産業構造への転換(SX)である。石油化学製品のバイオマス原料への転換だけでなく、省エネルギー・省資源型のバイオプロセスを目指した技術開発は、バイオエコノミーの発展にも寄与する。NEDO「バイオものづくり」プロジェクトのミッションの一つでもある。