Published by 学会事務局 on 25 2月 2023

【生物工学会誌】第101巻 第2号(2023年2月号)オンライン公開

生物工学会誌第101巻第2号(2023年2月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第101巻第2号

Published by 学会事務局 on 25 2月 2023

生物工学会誌第101巻第2号(2023年2月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第101巻第2号

Published by 学会事務局 on 25 2月 2023

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 24 2月 2023

Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) の名前を騙った詐欺メールを受け取ったという情報が事務局に寄せられました。投稿料の搾取を狙ったいわゆるハゲタカジャーナルが送信元だと思われます。

疑わしいメールについては、必ず送信元アドレスを確認して下さい。詐欺メールに返信するとメールアドレスが有効であることが先方に明らかになってしまい、ターゲットとされる恐れがありますのでご注意ください。

関連情報:Seven top tips on stopping APC scams(Elsevierのサイト)

Published by 部会:未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学 on 16 2月 2023

従来の微生物培養法では自然界の微生物の1%程度しか培養ができていません。残された99%の未培養微生物(Microbial dark matter)資源は、国内外で学術、産業面の利活用が期待され、網羅的なゲノム解析などが活発に行われています。しかしながら、塩基配列だけでは分からない微生物の機能解明や利用を考えた場合、生物工学的視点から、ダークマター微生物の解析、探索、分離・単離、培養、評価、保存、利用に関連する新規技術開発や、ビッグデータとの連携が必須です。未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会は、ダークマター微生物に関連する研究、基盤技術開発、利用の活性化を目指しています。

2021年度に本研究部会の活動を中心とする申請が(公財)発酵研究所 学会・研究部会助成に採択され、微生物の分離・培養・分類・保存などに関する研究で、生物工学分野におけるダークマター微生物の課題解決に資する新たな方法論や基盤技術の確立を目指し、本研究部会の活動推進に貢献する研究提案を生物工学会会員の皆様から公募いたしました。今回はその成果発表も含めた、シンポジウムを企画しました。また、新規な培養デバイスiChipを開発、活用することでダークマター微生物を培養化し、新規な抗生物質(teixobactin )の発見、生産につなげたProf. Kim Lewis(Northeastern University)と同じlabのスタッフの講演もあります。皆様、奮ってご参加くださいませ。

【主催】公益社団法人 日本生物工学会 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会

【後援】IFO 公益財団法人 発酵研究所

こちらのフォームよりお申し込みください。

※当日受付は行いません。必ず事前登録をお願い致します。

未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会代表

筑波大学 生命環境系 青柳 秀紀

E-mail:

Published by 支部:東日本 on 09 2月 2023

♦コロキウム「膜構造が制御する多様な生体機能の研究最前線」

近年、液-液相分離や細胞外分泌小胞に代表されるように、細胞内

13:00~13:05 趣旨説明………田中祐圭(東京工業大学)

13:05~13:45 瀬川 勝盛 (東京医科歯科大学)

………細胞膜リン脂質の非対称性と生理機能

13:45~14:25 星野 歩子 (東京大学)

………エクソソーム含有タンパク質:病態寄与機構と疾患バイオマーカー

14:25~15:05 宮戸健二 (国立成育医療研究センター)

………からだの働きが低下する仕組み:細胞外微粒子の形成機構の転換

15:05~15:15 休憩

♦学生ポスター発表 15:15~16:15

16:15~16:25 休憩

♦学生講演

16:25~16:50 金牧 怜奈(東京農工大学)

………動物種間で保存されている低級アルデヒド応答嗅覚受容体の同定

16:50~17:15 木伏 真子(早稲田大学)

………有用微生物群集の選抜に向けたダイズ根圏微生物叢の機能解析

17:15~17:40 梅原 嘉宏(筑波大学)

………新規なヒト細胞―微生物共培養システムの開発と利用

17:40~18:00 表彰式および閉会の挨拶………田中 剛(東京農工大学)

早稲田大学 常田 聡()

早稲田大学 細川 正人()

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 07 2月 2023

このたび日本生物工学会バイオインフォマティクス相談部会は、2023年3月20日に記念フォーラムを開催する運びとなりました。

バイオインフォマティクス相談部会 記念フォーラム

~生物工学会におけるバイオインフォマティクスのこれまでとこれから~

概要

バイオインフォマティクス相談部会は第一種研究部会として1年間、その後第二種研究部会として5年間にわたって様々な活動を行ってきました。そこで、これまでの活動状況や成果を取りまとめて公表するとともに,部会活動がもたらした効果や活動意義などを議論する場を設けることとしました。

第一部では、座談会およびトークセッションにより、その成果の紹介や、このような学会活動を通じて得られた貴重な経験として人脈形成やキャリアへの影響、異分野融合の重要性など、多様な観点での意義について共有します。これらの内容や研究分野の今後の展望などについて議論できれば幸いです。また、部会活動に顕著な貢献を行った研究者を顕彰する「バイオインフォマティクス相談部会奨励賞/若手奨励賞」の授賞式とミニスピーチも執り行います。座談会はトークセッションの講演者、授賞者に加え、参加者の皆さまも交えて闊達な議論ができれば幸いです。是非この機会にお集まりいただき、交流の輪を広げる場としてご利用頂けますと幸いです。

第二部ではオンライン相談窓口を開設します。バイオインフォマティクスのお困りごとや普段疑問に抱いていることなどについて、文面ではなく口頭で気軽に相談できるまたとないチャンスです。相談を希望される方は、参加登録時に投稿フォームにご記入いただくことで、当日スムーズに対応いたします。

プログラム概要 ※随時更新

第一部:13:00-15:50

13:00-13:10 開会挨拶・企画概要説明

13:10-13:40 座談会1(お題:部会のこれまでの活動の振り返り)

休憩

13:55-14:15 授賞式 & ミニスピーチ

トークイベント

14:15-14:30 演題1:バイオインフォマティクス相談部会のおかげで論文が出せます(志水元亨先生・名城大学)

14:30-14:45 演題2:バイオインフォマティクスチョットワカル(石川聖人先生・長浜バイオ大学)

14:45-15:00 演題3:学際領域を渡り歩いてみた(堀之内貴明先生・産業技術総合研究所)

休憩

15:15-15:45 座談会2(お題:部会と学術分野の意義、若手育成や研究者のブランディング

15:45-15:50 閉会挨拶

第二部:16:00-17:00

16:00-17:00 オンライン相談窓口 ※混雑状況によって最大17:30まで延長の可能性あり

実行委員:堀之内貴明(産総研)、兒島孝明(名城大)、蟹江慧(近大)

問合せ先:産業技術総合研究所 人工知能研究センター

堀之内貴明 E-mail:takaaki.horinouchi[at]aist.go.jp

バイオインフォマティクス相談部会記念フォーラムは、2023年3月20日にオンライン/名城大学(サテライト会場)のハイブリッド開催の形で実施しました。当部会のこれまでの活動により得られた知見の共有と、将来展望の議論を目的として、座談会形式とトークイベントを織り交ぜて実施しました。

座談会1では部会のこれまでの活動を「設立前夜秘話」「黎明期」「安定期」の3つのパートに分け、実行委員からは活動を通じて感じたことや裏話、利用者からは利用に際しての感想を織り交ぜつつ活動の振り返りを行いました。

次に、表彰式が行われました。バイオインフォマティクス相談部会の活動に多大な貢献を行った研究者として名古屋大学の上坂一馬先生に奨励賞が、名古屋大学の岡大椰先生に若手奨励賞が授与され、受賞スピーチが行われました。引き続きトークイベントとして3名の演者(名城大・志水元亨先生;長浜バイオ大・石川聖人先生;産総研・堀之内貴明先生)によるトークが行われました。

座談会2では「若手育成や研究者のブランディングにとって部会がどのように活用できるか/できているか」「生物工学分野における部会の意義と貢献、そしてその今後について」と題して、登壇者らによる議論が行われました。

第二部ではオンライン相談窓口を開設し、部会委員による相談対応を行いました。

最後に、ご講演下さった講師の先生方、ご参加いただいた皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

座談会1で使用したスライド

座長の兒島先生

日本生物工学会バイオインフォマティクス相談部会 奨励賞

名古屋大学 上坂 一馬 先生

おめでとうございます!!

上坂先生による受賞スピーチが行われました。

日本生物工学会バイオインフォマティクス相談部会 若手奨励賞

名古屋大学 岡 大椰 先生

おめでとうございます!!

岡先生による受賞スピーチが行われました。

トークイベント1:志水先生(名城大学)

トークイベント2:石川先生(長浜バイオ大学)

トークイベント3:堀之内先生(産総研)

座談会2の様子

第二部としてオンライン相談窓口が開設されました。Zoomのブレイクアウトルームの機能を使用しました。

Published by 部会:非線形バイオシステム on 06 2月 2023

Published by 学会事務局 on 05 2月 2023

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 135, No. 2(2023年2月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 支部:東日本 on 29 1月 2023

2023(令和5)年1月27日

日本生物工学会 東日本支部長代行

田中 剛

2023年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。

東日本支部学生奨励賞(旧:東日本支部長賞)は日本生物工学会東日本支部独自の試みとして創設された賞で、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員(全学年を対象)の研究奨励を目的とするものです。

つきましては、東日本支部学生奨励賞ならびに生物工学学生優秀賞への応募者を募集いたします。東日本支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご推薦をお願いいたします。

| 東日本支部学生奨励賞への応募ならびに選考方法 |

|---|

|

| 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)への応募ならびに選考方法 |

詳しくは、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦要領をご参照ください。 |

「生物工学学生優秀賞候補者調書」と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」

に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: (TEL. 042-388-7021) 宛、2023年2月27日(月)迄にお送りください。

ご多忙中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 27 1月 2023

公益社団法人日本生物工学会 (以下、本学会)は、個人情報について、以下の取扱い方針に基づき、適正に管理・運用するよう努めます。

2022年10月18日制定

Published by 学会事務局 on 27 1月 2023

第75回日本生物工学会大会(2023年9月3~5日、名古屋大学東山キャンパス)実行委員会では、協賛企業を募集しています。⇒第75回日本生物工学会協賛のご案内(速報版)![]()

大会でのランチョンセミナー、附設展示会、プログラム・要旨集広告を活用した情報の発信および交換につきまして是非ともご検討いただくとともにご支援をご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、展示運営および広告業務に関しては、代理店に委託しております。詳細につきましては下記展示会事務局宛にお問合せください。

【問合せ・申込み先】

第75回日本生物工学会大会展示会事務局(株式会社エー・イー企画内)

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4F

E-mail:

TEL: 03-3230-2744

Published by 学会事務局 on 25 1月 2023

こちらでは、生物工学会誌第101巻(2023年)の『バイオミディア』をご覧いただけます。

⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら

|1号|2号|3号|4号|5号|6号|7号|8号|9号|10号|11号|12号|

Published by 学会事務局 on 25 1月 2023

生物工学会誌第101巻第1号(2023年1月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第101巻第1号

Published by 学会事務局 on 25 1月 2023

生物生物工学会誌 第101巻 第1号

酒井 康行

人体応答の理解や予測手法として、生理学性の高いヒト培養細胞系の重要性が急激に増している。この背景には、幹細胞技術に加え、オルガノイドなどの各種三次元培養や共培養、Organ on-a-chipなどの培養技術が揃って急激な進歩を遂げていることがある。最近ではこれらの先進的培養系は、“Micro-Physiological System = MPS”という用語で括られつつある。最近、米国食品医薬品庁(FDA)の動物実験代替法ワーキンググループが、MPS および Organ-on-a-chipについて新たな定義を提案した。これによれば MPSは、オルガノイドや Organon-a-chip といった先進的な細胞培養系をすべて含むきわめて広いものとなり、マイクロ流体デバイス技術を用いる Organ-on-a-chip は、MPS の一つとして位置づけられた。MPS でない培養系は、今や二次元の単一細胞培養ぐらいである。

MPSの研究コミュニティーも急速に整備が進んでいる。欧州では2018年にEuropean Organ-on-a-chip Society(EUROoCS)が、米国では 2021 年から MPS World Summit が組織され、2022 年の初夏に米国ニューオーリンズにて第 1 回のオンサイト会議が開催された。今後は international MPS Society(iMPSS)の設立が予定されている。以上の米国・欧州がリードする流れの特徴は、MPS 研究者とベンダー、ユーザー(医薬品や化学物質・食品など)、規制当局といったステークホルダー間の協調が開発初期からの担保されていることであり、これは当然、近い将来の MPS の規制導入という意向を反映している。他方の背景として、欧州や米国での動物実験代替という社会的要請の高まりも大きい。

さて、多様な臓器構成細胞と広義の MPS 培養技術とをフル活用し、インビボと同様な環境下で細胞を培養することができれば、原理的にはインビボにあるのと同等の機能や応答を発現するはずである。その実現に必要な知見と技術とを現代の我々は手にしつつある。しかし、未だインビボの再現にはほど遠いのが現状でもある。個別臓器の MPS についてでさえ、現代のさまざまな技術は現時点では個別の必要条件に過ぎず、それらをどのように組み合わせれば必要十分条件になるのか、あるいは、まだ足りない条件があるかなどが、依然として明らかでない。これは、ビボを正面から目指す系統的な研究がなされていないためである。我々もプレート培養における酸素の拡散律速の問題を解決することで、専ら嫌気呼吸支配となっている現代の培養系の抜本的な解決の方向を示せたが、それは基本的であるとは言え必要条件に過ぎない。たとえば、成熟機能を人体内臓器細胞のターンオーバーに相当するぐらい長期に培養し、徐々に進行する臓器炎症などの慢性疾患を再現できるかと言えば未達成である。

「適切な細胞群を生体内と同じ環境で培養すれば、原理的には生体内と同様の機能や応答を発現するはず」である。しかしながら、上述の系統的検討の不足という科学的な問題に加え、生物科学コミュニティーの中には多かれ少なかれ「所詮はビトロ」という認識が厳然として存在することも大きな問題に思える。一見完成度が高く見える現代の細胞培養手法体系について、ビボの再現を本気で目指し、科学的根拠に基づく抜本的な改善に乗り出すための道具立てに目途は立った。これを基礎に生物工学者は、「所詮はビトロ」という認識の背後にある現象を科学的に解明し、ビトロとビボの乖離の克服に正面から取り組むべきであるし、我々はそれを可能とする時代に生きている。

著者紹介 東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻(教授)

Published by 学会事務局 on 25 1月 2023

日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)の2023年度受賞候補者の推薦を募集しております。

生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。

生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。

推薦書類は、2023年3月17日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: )宛に送付してください。

Published by 学会事務局 on 25 1月 2023

日本生物工学会では、2023年度の学会賞(生物工学賞・生物工学功績賞・生物工学功労賞・生物工学奨励賞・生物工学技術賞・生物工学若手賞・生物工学論文賞・生物工学アジア若手賞・生物工学アジア若手研究奨励賞・生物工学学生優秀賞)受賞候補者の推薦を募集しております。

授賞規程![]() (2022年1月28日改正) および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。⇒推薦書のダウンロードはこちら

(2022年1月28日改正) および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。⇒推薦書のダウンロードはこちら

【推薦要領】

推薦書類の提出先:公益社団法人日本生物工学会事務局 E-mail:

メールの件名は「(各賞名)推薦」としてください。

※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の推薦書類は所属支部の支部長に電子メールにて提出して下さい。

各支部長の連絡先は支部活動のページをご参照ください。

書類提出締切:2023年3月17日(金)

※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の締切は、各支部で異なりますので、所属支部の支部長にお問い合わせください。

受賞候補者の方は、事務局から連絡があり次第、調書の提出をお願いいたします。

♦ 関連記事:

Published by 学会事務局 on 25 1月 2023

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 部会:次世代アニマルセルインダストリー on 23 1月 2023

次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、「優秀学生発表賞」を設けております。優秀学生発表賞は、将来を担う研究者の卵たち(高専生、学部生および大学院生)の意欲向上や自身の研究に対する更なる理解を促す動機づけを目的としています。

本年度は、第74回日本生物工学会大会の期間中、2022年10月17日に研究部会主催で開催した優秀学生発表審査会において口頭発表および諮問を行いました。修士および博士課程の学生合わせて30名(修士21名、博士9名)のエントリーに対し、部会員の先生方による厳正な審査を行い、以下の6名の学生(修士4名、博士2名)に優秀学生発表賞を授与することといたしました。

最優秀学生発表賞

・角田悠さん(阪大院・工) 受賞レポート![]()

優秀学生発表賞

・高瀬智也さん(名大院・工) 受賞レポート![]()

・國田紘夢さん(阪大院・工) 受賞レポート![]()

・山内万貴さん(横国院・工) 受賞レポート![]()

最優秀学生発表賞

・竹本悠人さん(名大院・創薬)受賞レポート![]()

優秀学生発表賞

・Xiaofang Lyuさん(阪大院・工) 受賞レポート![]()

受賞された皆様、おめでとうございます!さらなるご活躍と研究のご発展をお祈りいたします。次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、今後も若手研究者の研究を奨励して、生物工学研究分野の発展に貢献したいと考えております。

Published by 学会事務局 on 20 1月 2023

日本生物工学会では、2023年1月20日(金)正午をもって、2023–2024年度代議員の立候補受付を終了しました。今後は、支部ごとの候補者一覧を作成の上、電子投票を以下の通り実施いたします。

Published by 学会事務局 on 20 1月 2023

日本生物工学会では、研究部会制度を設け、特定分野の研究集会に対して、理事会において審査のうえ運営費の一部を助成しています。2023年度研究部会の申請の募集を開始しましたのでお知らせいたします。

研究部会の設置をご希望の方は、以下の点にご留意いただくとともに、研究部会規程![]() に従って 研究部会設置申請書

に従って 研究部会設置申請書 を2023年2月24日(金)(事務局必着)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会において審査のうえ代表者の方に結果をお伝えします。

Published by 学会事務局 on 10 1月 2023

Urease-producing bacteria Pararhodobacter sp. hydrolyzes urea to bicarbonate and ammonium ions, leading to the formation of CaCO3 (calcite, rhombohedral crystal) in the presence of calcium ion. Formed CaCO3 can bind sand particles in water, which can be used for biocementation technique.

This image was taken by Hiranya Nawarathna in Nakashima group, Division of Sustainable Resources Engineering, Hokkaido University (https://bre.eng.hokudai.ac.jp/en/) (Copyright@2023 The Society for Biotechnology, Japan).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Published by 学会事務局 on 10 1月 2023

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 135, No. 1(2023年1月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 10 1月 2023

日本生物工学会では、2023–2024年度代議員の立候補を受け付けております。立候補される方は、Web選挙システムにて期日までにご登録ください。(終了しました)

受付期間:2023年1月10日(火)10時~1月20日(金)正午

Published by 学会事務局 on 06 1月 2023

このページには2022年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。

| 掲載日 | 内容 |

|---|---|

| 2022.12.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第12号(2022年12月号)オンライン公開 |

| 2022.12.25 | 【随縁随意】なんとかする,やればできる – 黒澤 尋 |

| 2022.12.19 | 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月27日~1月3日)《変更しました》 |

| 2022.12.13 | 【西日本支部】2022年度 日本生物工学会西日本支部学生賞 受賞者決定 |

| 2022.12.05 | 【JBB】Vol. 134, No. 6(2022年12月号)オンライン公開 |

| 2022.12.05 | 【JBB】Editorial Manager 査読履歴とORCIDの連携開始について |

| 2022.11.25 | 【正会員の方へ】2023–2024年度代議員の選出について |

| 2022.11.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第11号(2022年11月号)オンライン公開 |

| 2022.11.25 | 【随縁随意】ヒトゲノムの完全解読 – 上平 正道 |

| 2022.11.22 | JBB Vol. 134, No. 5(2022年11月号)オンライン公開 |

| 2022.11.16 | 【国際交流】2022 KSBB秋季大会 参加報告 |

| 2022.11.10 | 【お知らせ】学生会員の大学卒業、大学院修了後の優遇措置について |

| 2022.11.10 | 【事務局より】2023年会費納入のお願い |

| 2022.11.09 | 【関西支部】東南アジア国際ジョイントシンポジウム(仮) 講演者の募集《応募締切:12月1日》 |

| 2022.10.27 | 【和文誌】過去号総目次(第94巻3号まで)公開のお知らせ |

| 2022.10.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第10号(2022年10月号)オンライン公開 |

| 2022.10.25 | 【随縁随意】海外へ,地方へ – 大城 隆 |

| 2022.10.21 | 【年次大会】第75回日本生物工学会大会(2023)シンポジウム公募のお知らせ《締切:12月28日(水)》 |

| 2022.10.17 | 【会員の皆様へ】100年史および80年史(PDF)公開のお知らせ |

| 2022.10.16 | 和文誌(創刊号~第94巻第3号)総目次公開のお知らせ |

| 2022.10.11 | 【会員の皆様へ】100周年史(PDF)公開のお知らせ |

| 2022.10.06 | 【研究助成】山田科学振興財団 2023年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》 |

| 2022.09.30 | JBB Vol. 134, No. 4(2022年10月号)オンライン公開 |

| 2022.09.29 | 【学術賞】第64回藤原賞受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2022.09.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第9号(2022年9月号)オンライン公開 |

| 2022.09.25 | 【随縁随意】私見・独創的研究に必要なもの – 上田 宏 |

| 2022.09.16 | サーバメンテナンスのお知らせ(2022年10月12日) |

| 2022.09.12 | JBB Vol. 134, No. 3(2022年9月号)オンライン公開 |

| 2022.09.12 | 創立100周年記念式典・2022年度授賞式・受賞講演のご案内 |

| 2022.09.06 | 【西日本支部】2022年度学生賞候補者推薦募集 |

| 2022.09.01 | 【年次大会】当日参加申込のご案内 |

| 2022.08.26 | 創立100周年記念第74回日本生物工学会大会:事前登録受付中!《締切:8月31日(水)》(終了しました) |

| 2022.08.25 | 【随縁随意】黎明期の研究者をたずねて – 魚住 信之 |

| 2022.08.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第8号(2022年8月号)オンライン公開 |

| 2022.08.02 | 【関西支部】2022年度 関西支部学生優秀賞応募のお願い |

| 2022.08.01 | JBB Vol. 134, No. 2(2022年8月号)オンライン公開 |

| 2022.07.28 | 【学術賞】第12回(2023 年度)三島海雲学術賞《学会推薦》 |

| 2022.07.26 | 【事務局】電話交換工事に伴う電話回線一時不通のお知らせ 2022年8月9日(火) |

| 2022.07.26 | 【事務局より】夏季休業のお知らせ(2022年8月11日~16日) |

| 2022.07.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第7号(2022年7月号)オンライン公開 |

| 2022.07.25 | 【随縁随意】「シーズ」と「ニーズ」 – 髙木 忍 |

| 2022.07.20 | 【西日本支部】第2回日本生物工学会 西日本支部若手研究者賞 受賞者決定 |

| 2022.07.19 | 【学術賞】第4回小林賞《学会推薦》 |

| 2022.07.05 | 【東日本支部】2022年度日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ |

| 2022.07.04 | 【年次大会】創立100周年記念第74回大会講演要旨受付中!《締切:7月22日(金)正午》(終了しました) |

| 2022.06.29 | 【JBB】2021 Impact Factor 3.185 |

| 2022.06.27 | 【開催報告】生物工学若手研究者の集い(若手会)オンラインセミナー2022 |

| 2022.06.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第6号(2022年6月号)オンライン公開 |

| 2022.06.25 | 【随縁随意】段階に応じたモチベーションの誘導~積極的に取り組む姿勢へ~ – 湯本 勳 |

| 2022.06.25 | 【国際交流】2022年 KSBB春季大会に参加して |

| 2022.06.23 | 【年次大会】講演申込受付終了のお知らせと要旨登録のご案内 《要旨受付期間:2022年7月4日~ 22日正午(締切厳守)》 |

| 2022.06.15 | 2022年度学会賞受賞者決定のお知らせ |

| 2022.06.15 | JBB Vol. 134, No. 1(2022年7月号)オンライン公開 |

| 2022.06.13 | 【学術賞】第31回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2022.06.13 | 【学術賞】令和5年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2022.06.10 | JBB Vol. 133, No. 6(2022年6月号)オンライン公開 |

| 2022.06.08 | 【若手研究者の皆様へ】日本学術会議若手アカデミー「若手研究者をとりまく評価に関する意識調査(Web アンケート)」へのご協力のお願い |

| 2022.05.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第5号(2022年5月号)オンライン公開 |

| 2022.05.25 | 【随縁随意】細菌の口に思う – 村田 幸作 |

| 2022.05.25 | 【年次大会】第74回日本生物工学会大会 講演申込受付中! 《申込締切:6月22日(水)正午(締切厳守)》(終了しました) |

| 2022.04.28 | 髙木博史先生 日本生物工学会 元理事、奈良先端科学技術大学院大学 教授 が紫綬褒章を受章されました。 |

| 2022.04.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第4号(2022年4月号)オンライン公開 |

| 2022.04.25 | 【随縁随意】科学技術の進展に想う – 民谷 栄一 |

| 2022.04.11 | JBB Vol. 133, No. 5(2022年5月号)オンライン公開 |

| 2022.04.07 | 【学術賞】2022年度 島津賞・島津奨励賞候補者 推薦募集《学会推薦》 |

| 2022.04.07 | 【研究助成】第50回内藤記念講演助成金《学会推薦》 |

| 2022.04.07 | 【研究助成】第54回内藤記念海外学者招聘助成金《学会推薦》 |

| 2022.04.07 | 【学術賞】第54回内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2022.04.01 | 【年次大会】創立100周年記念 第74回日本生物工学会大会サイトオープン |

| 2022.03.31 | 【開催報告】次世代アニマルセルインダストリー研究部会 シンポジウム「バイオベンチャーの今を知り未来へつなぐ~動物細胞関連技術の実用化に向けて~」 |

| 2022.03.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第3号(2022年3月号)オンライン公開 |

| 2022.03.25 | 【随縁随意】微生物に感謝(曼殊院菌塚)-中濱 一雄 |

| 2022.03.23 | 【学術賞】第13回(2022年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦》 |

| 2022.03.09 | JBB Vol. 133, No. 4(2022年4月号)オンライン公開 |

| 2022.02.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第2号(2022年2月号)オンライン公開 |

| 2022.02.25 | JBB Vol. 133, No. 3(2022年3月号)オンライン公開 |

| 2022.02.25 | 【随縁随意】小さな研究室の運営と大切な空気感-東 雅之 |

| 2022.02.09 | 【産学連携活動】 2022年教育セミナー「第1回培養技術勉強会」申込受付開始のお知らせ |

| 2022.02.08 | 【西日本支部】日本生物工学会 第2回 西日本支部 若手研究者賞 候補者募集《締切:7月1日(金)》 |

| 2022.02.08 | 【西日本支部】2021年度 日本生物工学会西日本支部学生賞 受賞者決定 |

| 2022.02.08 | 【JBB】創立100周年特集号(Virtual Special Issue)の紹介 |

| 2022.02.07 | 【学術賞】第19回日本学術振興会賞(JSPS PRIZE 2022)受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2022.01.31 | JBB Vol. 133, No. 2(2022年2月号)オンライン公開 |

| 2022.01.27 | 【創立100周年記念事業】『生命科学・生物工学のための間違いから学ぶ実践統計解析―R・Pythonによるデータ処理事始め』出版のお知らせ |

| 2022.01.26 | 【学会賞】2022年度各賞受賞候補者推薦のお願い |

| 2022.01.26 | 【学会賞】2022年度 生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award) 受賞候補者推薦募集《締切:3月11日(金)》 |

| 2022.01.25 | 【事務局より】研究部会設置申請募集《締切:2022年2月24日(木)》 |

| 2022.01.25 | 【生物工学会誌】第100巻 第1号(2022年1月号)オンライン公開 |

| 2022.01.25 | 【随縁随意】「醸造」発、「醱酵工学」経由、「生物工学」、未来は?-福﨑 英一郎 |

| 2022.01.24 | 【東日本支部】2022年度東日本支部学生奨励賞・日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦募集 |

| 2022.01.14 | JBB Vol. 133, No. 1(2022年1月号)オンライン公開 |

| 2022.01.11 | 新着情報 2021年 |

| 2022.01.05 | 【学術賞】2022年度江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 |

Published by 支部:東日本 on 28 12月 2022

日本生物工学会東日本支部主催の新年交換会を、下記の日程で開催致します。

13:00~13:05 上田先生を偲ぶ………日本生物工学会東日本支部

13:05~13:10 開会の挨拶……………越智 浩(森永乳業 [株])

13:10~13:20 年頭の挨拶……………福﨑 英一郎(大阪大学)

♦ 東日本支部長賞 受賞記念講演

13:25~14:00

前田 義昌(筑波大学)

受賞課題:微細藻類の代謝改変によるオメガ3脂肪酸の効率的生産技術の開発

14:00~14:35

堀之内 貴明 (産業技術総合研究所)

受賞課題:進化工学とデータ駆動型アプローチによる微生物ストレス耐性の理解と制御

14:35~14:40 休憩

♦ 企業アピール*

14:40~14:45 趣旨説明………石井正治(東京大学)

14:45~15:10 味の素

15:15~15:40 森永乳業

15:45~16:10 マルハニチロ

16:15~16:40 サントリーホールディングス

16:45~17:10 キッコーマン

17:15~17:40 アサヒグループ食品

17:40~17:45 閉会の挨拶………田中 剛(東京農工大学)

*企業アピールについて

産学連携が強い日本生物工学会の特長を、今後も発展的に続けてゆくためには、直接的な連携だけでなく、連携を下支えする情報共有の場を持つことが重要であると考えています。そのような仕組みを作り上げるという考えのもと、令和2年度から実施されているプログラムです。

なお本年は学生諸君のリクルートを念頭に置いた企業アピールとしているため、当該企業を希望する学生諸君には、奮ってご参加いただけますようご案内申し上げます。

Published by 学会事務局 on 25 12月 2022

生物工学会誌第100巻第12号(2022年12月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第100巻第12号

第99巻(2021年1月号)からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 12月 2022

生物工学会誌 第100巻 第12号

黒澤 尋

今年(2022年)の大河ドラマは『鎌倉殿の13人』ですが、主人公の北条(江間)義時は、事が起こる度に「なんとかせよ」と面倒を押しつけられる役回りで、困惑しながらも懸命に対処し、難しい局面をなんとか切り抜けていきます。

私は、「なんとかする」というのは、どう対処していいのかわからない事案について、画期的な解決策を見いだして「けりをつける」までには至らずとも、最悪の事態を回避して、状況の改善につながる成果を得ること、と解釈しています。「なんとかせよ」と言われるような事案は、「なんともできませんでした」では済まされない状況下での対処案件ですので、これを引き受けるにはそれなりの覚悟が必要です。

野球で言えば、9回ツーアウトの状況で監督から「なんとかしてこい」と言われて代打に出されたら、監督の意図(期待)は「アウトになるな」ということです。監督の期待に応えるには、デッドボールでも良いので、とにかくアウトにならず、次につなげなければなりません。甲斐なくアウトになりゲームセットということになれば、自分のせいで負けたような印象を持たれてしまう損な役回りです。

どの職場でも同じだと思いますが、誰もやりたがらないが、誰かがやらなければならない面倒な仕事が存在します。そういう仕事というのは、労力のいる割に成果に対する評価が低い(コスパが悪い)か、既成の対処法がなく成果が得られそうにないものです。一方で、上司が「なんとかしなくては」と思っている仕事は、局面打開につながるキーポイントであるといえます。上司に「なんとかしてくれないか」と頼まれる人は、それなりの力量と実績があり、期待がもてる人ということになります。ですから、もしそのような仕事の機会を与えられたなら、引き受けるべきであると思います。

さて、面倒な仕事を引き受ける時の心構えですが、まず「やればできる」という楽観的な気持ちをもつことです。そして「失敗しても命を取られるわけじゃない」(少し大げさですが)と開き直ることです。さらに、報酬(見返り)を求めないことです。「やればできる」というのは、お笑い芸人(独立リーグで野球もしている)の高岸宏行さんの口癖(芸)です。彼は『鎌倉殿の13人』では仁田忠常を演じており、ドラマの台詞としてもこの言葉が使われています(脚本・三谷幸喜)。よく成功した起業家が「ポジティブシンキング」「決してあきらめない」などのキーワードを挙げて話をされますが、「やればできる」というのは、同類のポジティブワードで、一歩踏み出すときの勇気を与えてくれる言葉です。

私は縁あって1990年に山梨大学に助手として採用され、以来、定年まであと数年という歳になる今日まで勤めております。大学教員の仕事は教育研究ですが、この他に(表現は適切ではありませんが)いわゆる雑用があります。大学が新しい教育課程を新設するときには、通称「設置審」というものを受ける必要があります。教育課程の新設は、構想力と各方面との調整・説得が必要で、作成する書類も多いので、膨大な時間を費やすことになる面倒な仕事です。私は学部(学士課程)、修士課程、博士課程における新課程の設置に関わり、3回の設置審に対応することになりました。そして、この経験を通して、物事を「なんとかする」には、己を虚しくして淡々と努力を継続することと、未知の状況に対応する柔軟性と創造性が必要であることを学びました。つまり、私利私欲を捨てて(見返りを期待せず)目標達成に向けた努力を継続する中で、ちょっとした創造的なアイデアをひねり出せば「なんとかなる」ということを自分なりに頓悟しました。これは、「努力をすれば物事はなんとかなる」という単純なことではありません。努力するのは当たり前で、努力をしたら成果が出るというのは幻想です。それに、面倒な仕多事のくは、とっかかりが見えず、どう努力していいかもわからないものです。しばらくの間は、努力というよりは「もがく」という感じだと思います。

人が嫌がる面倒な仕事は重要な仕事なので、勇気をもって引き受けよう。そして、『胆力』をもって、『不撓不屈』の精神で、『虚心坦懐』かつ『機智縦横』に仕事に取り組もう。きっと「なんとかなる」と思います。

著者紹介 山梨大学 生命環境学部 生命工学科(教授)

Published by 部会:培養技術 on 22 12月 2022

細胞(微生物,動物細胞)培養を工業化する上で、実験室において最適化した培養条件を実生産までスケールアップする際、前後ですべての物理パラメーターを揃えることができないため、細胞増殖や生産性に影響を与えるパラメーターに着目して培養槽の構造設計やスケールアップ後の運転条件設計に反映させる必要があります。

第4回部会セミナーでは微生物プロセス、動物細胞プロセスのスケールアップについて、ご経験豊富な2名の先生にご講演いただきます。

微生物培養のスケールアップの基礎と実例について、京都工芸繊維大学の堀内淳一先生に、動物細胞培養に関するスケールアップに関して、次世代バイオ医薬品製造技術研究組合専務理事の村上聖先生にスケールアップ限界、レギュレーション、スケールアップウインドー等に関して、お話いただく予定となっております。

講演会後、講師の先生を交えたWeb懇談会でスケールアップもしくはスケールダウンのノウハウ的なディスカッションを予定しておりますので、ぜひご参加ください。

日時: 2023年3月28日(火) 13:30 ~ 17:30 (Zoom開催)

プログラム

13:30~ 入室開始

14:00~15:00 講演1 微生物培養のスケールアップ

京都工芸繊維大学 教授 堀内 淳一 先生

スケールアップとは、小規模の実験で得られた基礎データをもとに、大型装置の計画・設計・操作条件の設定を合理的に行うことである。ここでは、微生物を対象とした発酵槽を対象に、スケールアップのための工学的基礎について概説するとともに、スケールアップ計算例を紹介する。

15:00~16:00 講演2 動物細胞培養のスケールアップ

次世代バイオ医薬品製造技術研究組合専務理事

村上 聖 先生

高機能細胞、シングルユースや連続化等の新技術に適応した動物細胞による医薬品生産は、細胞ダメージ抑制、栄養素や代謝物の物質移動を最適化することでスケールアップを行う。これらの基本的な考え方を紹介する。

16:00~ 技術懇談会(部会員限定)

参加資格:生物工学会の正会員・学生会員・賛助会員

参加費:無料

申込方法:下記のフォームから申し込みください。後日、事前資料や当日の会議リンクを登録アドレスにお送りします。

URL:https://forms.gle/ZufAV9vBSkg1KK4k7(締切:3月21日(火))

懇談会は部会員限定のイベントです。

懇談会では、スケールアップとスケールダウン(現場タンクに合わせてラボの培養装置の条件を設定する)などについて、フリートークと質疑応答を行います。申し込みの際に、具体的な質問をお寄せ頂ければ、講師と幹事で可能な限り対応します。懇親会のZoomアドレスは前日までに参加申し込みをいただいた部会員にお知らせしますのでご自由にご参加下さい。

部会員以外の方で懇談会に参加を希望される場合、3月21日(火)までにご入会下さい。

問合せ先: 関西大学 片倉啓雄 E-mail: katakura@kansai-u.ac.jp

北見工業大学 小西正朗 E-mail: konishim@mail.kitami-it.ac.jp

(登録フォームが利用できない方はこちらにお申し込みください。)

Published by 学会事務局 on 21 12月 2022

第75回日本生物工学会大会は、2023年9月3日(日)~ 9月5日(火)に名古屋大学 東山キャンパス(名古屋市)にて開催されます。

名古屋大会では、創立100周年記念祝賀会を開催する予定です。 皆様ふるってご参加ください。

なお、新型コロナ感染症問題との関係により、やむを得ずオンライン開催とのハイブリッド、あるいはオンライン開催のみとなるかもしれないことをご承知おき頂きますようお願い致します。

Published by 学会事務局 on 20 12月 2022

こちらでは、生物工学会誌で好評連載中のシリーズ企画『バイオ系のキャリアデザイン(本編)』の第92巻(2014年)~第98巻(2020年)に掲載された記事がご覧いただけます。

| 掲載記事 | 氏名 | 所属 | 掲載号 (掲載年) |

|---|---|---|---|

| 「働き方改革」に騙されてはいけない! | 藤原 伸介 | 関西学院大学理工学部 (教授) | 98-9 (2020) |

| 自分の選択を大切に生きる | 本條 秀子 | 東京電力HD福島復興本社除染推進室 | 98-8 (2020) |

| 悩んだらチャレンジするに限る | 日野 資弘 | (株) ヘリオス 神戸研究所 (エキスパート) | 98-7 (2020) |

| 人間万事塞翁が馬 | 廣瀬 芳彦 | エンザイムテクノ (代表) | 98-6 (2020) |

| 「人との縁」を大切に | 大城 隆 | 鳥取大学大学院工学研究科 (教授) | 98-5 (2020) |

| なんとなくから始まる必然 | 松井 知子 | ノボザイムズ ジャパン (株) (研究開発部門代表) | 98-4 (2020) |

| キャリアを重ねる中での決断 | 川上 雅弘 | 京都産業大学 生命科学部 産業生命科学科 | 98-3 (2020) |

| シリコンバレーでもバイオ! | 味呑憲二郎 | Nitto Innovations, Inc. (代表取締役社長) | 98-2 (2020) |

| 人の褌で相撲を取るのも悪くない?! | 池田亜希子 | サイテック・コミュニケーションズ (サイエンスライター) | 98-1 (2020) |

| 研究開発に従事できる幸せ | 吉田 聡 | キリンホールディングス (株) ワイン技術研究所 (主査(主任研究員)) | 97-10 (2019) |

| 企業研究者と経営学との出会い | 松村 憲吾 | 月桂冠 (株) 総合研究所 (主任研究員) | 97-9 (2019) |

| 人との糸状菌のようなネットワークを大切に | 倉橋 敦 | 八海醸造 (株) (研究開発室長) | 97-8 (2019) |

| アメリカでのキャリアパスを考察する | 友田 紀一郎 | 大阪医科大学薬理学教室 (講師) | 97-7 (2019) |

| 企業の女性研究者のひとりとして | 児玉 由紀子 | サントリーグローバルイノベーションセンター (株) 研究推進部(専任上席研究員) | 97-6 (2019) |

| 成長の場は自ら造る | 神崎 夕紀 | キリンビール (株) 横浜工場 (常務執行役員工場長) | 97-5 (2019) |

| 神様からの宿題 | 田中 徹 | SBI ファーマ (株) (取締役 執行役員CTO) | 97-4 (2019) |

| 企業における研究開発 | 山中 幹宏 | シャープライフサイエンス (株) (AGEsセンサ プロダクトマネージャー) | 97-3 (2019) |

| 大阪市立工業研究所メモリアル・リニューアル | 渡辺 嘉 | 地独)大阪産業技術研究所 生物・生活材料研究部 (研究主任) | 97-2 (2019) |

| ヒトに喜ばれ,自らも使いたいと思う製品開発をめざして | 水道 裕久 | サンスター (株) (研究フェロー) | 97-1 (2019) |

| ダメだった時にこそ新しい出会いがある | 松本 正 | (株)レクメド (代表取締役社長) | 96-12 (2018) |

| 置かれた場所で咲いてみよう | 松田(古園)さおり | 東京大学生物生産工学研究センター (特任准教授) | 96-11 (2018) |

| チャンスを掴むための準備 | 蓮沼 誠久 | 神戸大学先端バイオ工学研究センター (センター長・教授) | 96-10 (2018) |

| 日本酒造りの現場から | 大塚 真帆 | 招德酒造 (株) (杜氏 兼 製造部長) | 96-9 (2018) |

| 神は乗り越えられる試練しか与えない | 福田 惠温 | 吉備国際大学農学部醸造学科 (教授) | 96-8 (2018) |

| キャリアは柔軟に前向きに | 大河内 美奈 | 東京工業大学理工学研究科 (教授) | 96-7 (2018) |

| 仕事人であれ,自由人であれ! | 安藤 勝彦 | 玉川大学 (客員教授) | 96-6 (2018) |

| Crossroads and Encounters(別れ道と出会い) | 高野 恵理子 | Manchester Instistue of Biotechnology, School of Chemistry, Fac. of Sci.& Eng., University of Manchester (教授) | 96-5 (2018) |

| 生物学の朋輩として | 伊藤 潔 | 三井化学(株) 経営企画部 | 96-4 (2018) |

| 「素直,おめでたい,よくばり」が伸びる秘訣 | 馬場 健史 | 九州大学生体防御医学研究所 (教授) | 96-3 (2018) |

| 会うべき人に会い,なるようになる | 惠美須屋 廣昭 | (株)Mizkan (栃木工場醸造課長) | 96-2 (2018) |

| 技術系公務員として | 岩田 知子 | 大阪国税局課税第二部鑑定官室 (主任鑑定官) | 96-1 (2018) |

| 総合エレクトロニクスメーカーのバイオ技術者 | 井原 望 | パナソニック(株) プロダクト解析センター | 95-12 (2017) |

| 企業が期待する博士人財とは | 黒木 豊 | 日本たばこ産業 (株) 経営企画部(調査役) | 95-11 (2017) |

| とある企業研究員の会社生活 | 五味 恵子 | キッコーマン (株) 研究開発本部 研究開発推進部 | 95-10 (2017) |

| 効率的ではないかもしれないが満足度は高いこれまで | 千葉 洋子 | (国研)海洋研究開発機構 深海・地殻内生物圏研究分野 (ポストドクトラル研究員) | 95-9 (2017) |

| 私のユニークなキャリアと海外勤務の実状 | 満生 昌太 | Ajinomoto (Malaysia) Berhad Director/MRQA/CRDO | 95-8 (2017) |

| 人間到る処青山あり アイビーリーグ コーネル大学大学院でサバイバル | 井上 哲 | カネコ種苗 (株) 緑飼部 | 95-7 (2017) |

| 生命科学をめぐる幾筋もの道で出会った景色 | 石野 園子 | 九州大学大学院農学研究院生命機能科学部門 (特任准教授) | 95-6 (2017) |

| 趣味の研究,道楽の研究:生かさず,殺さず | 越智 幸三 | 広島工業大学生命学部食品生命科学科 (教授) | 95-5 (2017) |

| 新たな夢への挑戦 | 坂井 美穂 | 日本文理大学工学部情報メディア学科 (教授) | 95-4 (2017) |

| キャリアの積み方とは? | 原 啓文 | マレーシア工科大学 マレーシア日本国際工科院 環境・グリーン技術工学科 (准教授) | 95-3 (2017) |

| プランドハプンスタンス | 加藤 高明 | 塩野義製薬 (株) | 95-2 (2017) |

| 「バイオ産業」で 「国際人」を目指す | 炭田 精造 | (一財) バイオインダストリー協会 生物資源総合研究所 | 95-1 (2017) |

| 流れにまかせて三十年 | 福﨑英一郎 | 大阪大学工学研究科生命先端工学専攻 (教授) | 94-12 (2016) |

| 人のご縁と転機を大切に | 杉山 圭吉 | 立命館大学総合科学技術研究機構(客員教授) (株)ファーマフーズ(研究顧問) | 94-11 (2016) |

| チャレンジするのも悪くない | 舛屋 圭一 | ペプチドリーム (株) | 94-10 (2016) |

| バイオ医薬の研究開発の経験から見えたこと | 山崎 達美 | 中外製薬 (株) | 94-9 (2016) |

| バイオ系キャリアパスとしてのマーケティング | 志和美重子 | バイオ・ラッド ラボラトリーズ (株) | 94-8 (2016) |

| バイオのイノベーションを興したい. | 矢田美恵子 | (一財) バイオインダストリー協会 先端技術・開発部 | 94-7 (2016) |

| 自分自身をマーケティングすることの重要性 | 中谷 紀章 | 中外製薬 (株) プライマリーライフサイクルマネジメント部 中枢神経系領域グループ | 94-6 (2016) |

| 感動する心を忘れず, 備えよ常に! | 木野 邦器 | 早稲田大学先進理工学部応用化学科 (教授) | 94-5 (2016) |

| 出会い・タイミングを大切に! | 籔田 雅之 | 第一三共 (株) 研究開発本部バイオ医薬研究所 | 94-4 (2016) |

| 吾が道は一,以て之を貫く | 藤原 茂 | アサヒグループホールディングス (株) 発酵応用研究所 | 94-3 (2016) |

| キャリアデザインのヒント?! | 平田 大 | 朝日酒造 (株) | 94-2 (2016) |

| 海外ポスドクから 現地企業研究者への道 | 泉 美知 | DuPont | 94-1 (2016) |

| 化粧品の研究開発 | 松熊 祥子 | (株) ファンケル | 93-12 (2015) |

| ワイン造りに魅せられて | 三澤 彩奈 | 中央葡萄酒 (株) グレイスワイン | 93-11 (2015) |

| 塞翁が馬 | 宇多川 隆 | 福井県立大学生物資源学部 (特任教授・理事・副学長) | 93-10 (2015) |

| まずは一歩踏み出してみよう | 藤江 昭彦 | (国研) 日本医療研究開発機構 創薬支援戦略部東日本統括部 | 93-9 (2015) |

| キャリアデザインは自ら描くもの ~企業研究員の変遷~ | 福島 弘明 | 慶應義塾大学医学部生理学教室(特任准教授(非常勤)) (株)ファーマコンサルティング(代表取締役) | 93-8 (2015) |

| 体にいいモノ作りを目指して | 北川さゆり | Fuji Vegetable Oil, Inc. | 93-7 (2015) |

| ありのままではいけない | 佐久間英雄 | (株) 丸菱バイオエンジ | 93-6 (2015) |

| ビール会社での 私のキャリアについて | 佐藤 雅英 | サッポロビール (株) 仙台工場 品質保証部 | 93-5 (2015) |

| たゆたえど沈まず | 田中 厚子 | 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 室蘭臨海実験所 | 93-4 (2015) |

| 人との出会いの大切さ | 栗木 隆 | 江崎グリコ (株) | 93-3 (2015) |

| 技術と法律とが両輪 -弁理士という仕事- | 柴田富士子 | ・綾船国際特許事務所 ・埼玉大学工学部非常勤講師 ・平成26年度日本弁理士会執行理事 | 93-2 (2015) |

| アカデミアから企業へ 研究者の変遷 | 中尾 好子 | Procter & Gamble International Operations, Singapore Innovation Center, R&D Analytical | 93-1 (2015) |

| 「興味」のあることへ 突き進んでみてはいかがですか? | 吉田 裕美 | 香川大学総合生命科学研究センター (准教授) | 92-12 (2014) |

| 新卒でベンチャーを選んでみて | 釘宮 理恵 | (株) ネオ・モルガン研究所 (取締役 発酵事業統括) | 92-11 (2014) |

| ガタガタ言わずに, 前進してみよう | 髙木 忍 | ノボザイムズ ジャパン (株) 研究開発部 | 92-10 (2014) |

| 二流のプロより 一流のアマチュアに | 奥田 徹 | 東京大学理学系大学院客員研究員 日本菌学会長 | 92-9 (2014) |

| 教員のキャリアステージとその魅力 | 杉山 友重 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 92-8 (2014) |

| 人生は しなやかに 誠実に | 山本 秀策 | 山本特許法律事務所 | 92-7 (2014) |

| 科学女子の進む道 -50年前も今も | 藤原亜紀子 | (株) ヘルス・ソリューション | 92-6 (2014) |

| 新連載によせて | 新城 雅子 | 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 (客員教授,キャリアアドバイザー) | 92-6 (2014) |

Published by 学会事務局 on 20 12月 2022

こちらでは生物工学会誌第92巻(2014年)~第98巻(2020年)の『バイオ系のキャリアデザイン(就職支援OG・OBインタビュー編)』に掲載された記事をご覧いただけます。

Published by 学会事務局 on 20 12月 2022

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 支部:西日本 on 13 12月 2022

2022年度西日本支部学生賞の受賞者は、下記の6名に決定致しました。(2022年12月13日)

Published by 学会事務局 on 09 12月 2022

企画委員会では、創立100周年記念事業として、生物工学会の会員が参画でき、学会としても重要なテーマ(食、環境、医療など)を対象に、産、学、官の立場から、生物工学の未来(2050年)を皆様で考える契機となるシンポジウムシリーズ(全5回)を企画いたしました。今回は第2回として、未来の“食”と“食料生産”について考えるシンポジウムを企画しました(未来の“食”と“食料生産” について皆様と一緒に考えたいと思います)。

最後まで御視聴頂き、活発な議論へと繋げていただければ幸いに存じます。

会員(ご所属先が本会賛助・団体会員の方を含む):無料

非会員(学生):1,000円(税込)ただし、正会員の紹介により無料参加可能です。

非会員(一般):2,000円(税込)

※参加費(要旨集代を含む)のお支払方法は、参加確認のメールでお知らせします。

こちらのフォームよりお申し込みください。

※当日受付は行いません。必ず事前登録をお願い致します。

申込締切日: 2023年2月6日(月)

公益社団法人 日本生物工学会事務局 (吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内)

TEL: 06-6876-2731 FAX: 06-6879-2034

E-mail: (創立100周年記念シンポジウム担当)

Published by 学会事務局 on 05 12月 2022

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 134, No. 6(2022年12月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 05 12月 2022

Editorial Managerに査読履歴をORCIDの業績履歴に追加する機能が加わります。

ORCIDとのデータ連携に同意すると、JBBでの査読履歴がORCIDの業績リストに表示されます。表示されるデータはジャーナル名、出版社、出版年等で、具体的な論文名は開示されません。

ORCIDと連携するか否かは査読者自身が論文毎に選択可能です。

Published by 支部:九州 on 28 11月 2022

Published by 支部:東日本 on 28 11月 2022

日本生物工学会東日本支部は2016年(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。 2022年度は以下の2名が選考されました。

【2022年度受賞者】

【関連記事】【東日本支部】2022年度日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ

Published by 支部:北日本 on 28 11月 2022

Published by 学会事務局 on 25 11月 2022

2022年11月25日

公益社団法人 日本生物工学会

公益社団法人 日本生物工学会は 定款![]() に基づき、任期満了に伴う代議員選挙を下記のように実施いたします。

に基づき、任期満了に伴う代議員選挙を下記のように実施いたします。

| 候補者の立候補受付 | 2023年1月10日(火)10時~1月20日(金)正午 |

|---|---|

| 支部からの候補者の 推薦受付 | 2023年1月23日(月)10時~2月6日(月) |

| 候補者の公示・ 電子投票の実施 | 2023年2月15日(水)10時~3月1日(水)正午 |

| 結果の公示 | 2023年3月下旬(ホームページ)および 生物工学会誌第101巻第4号(2023年4月25日発行) |

代議員候補者は、立候補および各支部からの推薦によります。

今回の選挙で選ばれる代議員の任期は、次の代議員選挙(2025年3月予定)終了までの2年間となります。

本選挙は、電子投票システムを利用して、立候補の届け出および投票をWeb上で受け付けます。

電子投票システムを利用するには、有効なメールアドレスの登録が必須となります。メールアドレスを登録していない方、あるいは変更したい方は、異動連絡届出、または、以下の登録フォームより予めご登録いただきますようお願い申し上げます。

公益社団法人 日本生物工学会 事務局

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内 C3棟4F 433

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

Published by 学会事務局 on 25 11月 2022

生物工学会誌第100巻第11号(2022年11月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第100巻第11号

第99巻(2021年1月号)からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 11月 2022

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 25 11月 2022

生物工学会誌 第100巻 第11号

上平 正道

ヒトゲノムが完全解読された(Science, 1 April 2022 Special Issue)。今年は生物工学会100周年、新型コロナウイルスのパンデミック克服(希望的観測)とともに記念すべき年となった。なぜ、今更ヒトゲノム解析の話題かと思われる読者もあるかもしれないが、約 20年前、2003年にヒトゲノム解読完了が宣言された際には、当時解析困難なリピート配列など、ヒトゲノム全配列(30億5000万塩基対)のうち 15 %が未解読であり、2017年の時点でも全体の約8%、2億塩基対が未解読であったが、それがついに完全解読されたのである。ヒトゲノムプロジェクトが開始されて約30年後の快挙だ。残っていた2億塩基対にはタンパク質をコードする遺伝子が115含まれており、ヒトの遺伝子は合計で1万9969個になった。ヒトゲノムプロジェクト開始当初10万と見積もられていた遺伝子数が、ドラフトシーケンス解析後に3万数千と見積もられ、結局は約2万であったという事実に、他の生物種と比べて意外と少なかったというのが大方の見解となっている。完全解読はされていなくとも2003年以降、ポストゲノムが叫ばれる時代になってヒトゲノム配列情報が医療に与えた影響には絶大なものがあり、個人のゲノム情報に基づいたゲノム医療が現実のものとなってきている。いうまでもなく、配列自体は情報であり機能を示すものではなく、ヒトゲノムの完全解読によって生物学や医学に新しい何かが見えてくるかは未知である。しかし、我々自身を知るうえで重要な情報が加わったことには間違いない。

今回の快挙に配列解析技術の進歩は不可欠な要素であった。コストの低減に加えて、高精度で長鎖の配列解析が可能になったことによるものである。ポストゲノムの2000年代中ごろから始まった大規模シーケンス技術開発によって、1人のゲノム解析に1億ドルといわれたコストが、ムーアの法則を大幅にこえる勢いで低下して、この20年間で1000ドル以下にまで低減し、この流れは現在も続いている。この分野で日本の技術が具現化されていないことは悔しいところである。ゲノム解析の先にあるゲノム編集・改変の分野での技術開発競争の遅れも指摘されているが、生物工学会からの技術発信も含めてこれからの巻き返しを期待したい。

学会が創設された100年前には遺伝子の物質としての存在もわからなかったのが、今ではあたり前のように遺伝子の働きを意識しながら細胞の機能改変を行っている。つまり、細胞機能の遺伝子的改変を通して生物をデザインすることが可能になっている。過去の状況から考えてもわかるように、さらに20年、50年、100年後の未来に出現するであろう新たな技術によってどのような状況になっているか、 SFの世界観に立って想像をめぐらせても、予見することは難しい。生物としての我々自身についてもわからないことが多いのだが、いつか、意識、本能、進化といった生物の謎は解明できるのか、それらに共通する意志(魂)の働きを証明できるのか。一寸の虫にも五分の魂、1 μmのバクテリアにも魂の存在を確信しているのであるが、その実体を科学的に説明することができるようになるのか。ものごとの根源である量子物理とのシームレスな関係性は見いだせるのか。現在との接点として量子コンピュータ、人工知能(AI)、仮想現実(VR)技術の進展により時空をこえた解析が可能となり、いつの日か人類が生み出した科学が生物の謎を解明することを夢見ている。

著者紹介 九州大学大学院工学研究院(教授)

Published by 学会事務局 on 22 11月 2022

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 134, No. 5(2022年11月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 16 11月 2022

戸谷吉博

2022年度生物工学奨励賞(照井賞)受賞者

大阪大学大学院情報科学研究科

2022年9月28日(水)~30日(金)の日程で韓国のThe Korean Society for Biotechnology and Bioengineering(KSBB)の秋季大会(2022 KSBB Fall Meeting and International Symposium)が開催された。日本生物工学会(SBJ)はKSBBと学術交流協定を交わしており、それぞれの年次大会に講演者を派遣することで学術交流を推進している。SBJからは各年度の学会賞受賞者が派遣されることになっており、今回は髙木昌宏先生(生物工学賞・北陸先端科学技術大学院大学)、神谷典穂先生(生物工学功績賞・九州大学)、筆者(照井賞・大阪大学)が招待された。会場は韓国済州島のJeju Shinhwa Worldであったが、コロナ禍ということもあり日本からの参加者はZoomを使ったオンラインでの参加となった。

大会初日の式典ではSBJを代表して福崎英一郎会長から両学会の発展と交流を祈願した挨拶があった。Zoomの画面からは分からなかったが、後日送られてきた写真をみると多くの人が参加している様子が伺える。著者の調べでは口頭発表149件(国際41件)、フラッシュ37件、ポスター発表1016件という大会の規模であった。

福﨑会長挨拶

(KSBB事務局提供)

シンポジウム会場

(KSBB事務局提供)

大会のホームページも整備されており、リンクからZoomにアクセスして各セッションに参加できた。

SBJから派遣された3名は、3日目午後に開催された台湾のBEST(Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan)-SBJ-KSBBのジョイントシンポジウムで講演を行った。このシンポジウムは、第一部と第二部の計8演題のプログラムとなっており、KSBBから2件、BESTから3件、SBJから3件の講演があった。概要は、循環型バイオエコノミーに向けたキノコの培養残差の利用法、光遺伝学を利用した代謝工学(筆者)、がん治療のためのナノ粒子開発、コーヒー抽出残渣が近赤外線で熱が出ることを利用した応用研究、タンパク質の脂質修飾とその応用研究(神谷先生)、膜ダイナミクスとシグナル伝達の研究(髙木先生)、呼吸の機能を模した肺炎モデルを開発、RNAによる化学療法のための予測マーカー探索など、微生物の産業利用からバイオメディカルの研究まで幅広い分野の内容であった。面白い講演を沢山聞けて充実した時間であったが、交流を促進するためにはやはり顔を合わせての会話や懇親会などの機会が重要だと感じた。次回以降、コロナ禍が終わって対面での交流が再開されることを期待したい。

懇親会の様子

(KSBB事務局提供)

展示会場

(KSBB事務局提供)

最後に、KSBB会長のDuk Jae Oh先生、大会実行委員の先生方、KSBB事務局の方々、シンポジウムのオーガナイザーのYoungeun Kwon先生(Dongguk University)、Yun Jung Heo先生(Kyung Hee University)、Yoosik Kim先生(KAIST)、Seung Pil Pack先生(Korea University)に御礼申し上げます。また、今回このような派遣の機会を頂きました国際展開担当理事の藤山和仁先生(大阪大学)をはじめ、SBJの事務局の方々に厚く御礼申し上げます。

♦関連記事:【国際交流】韓国生物工学会(KSBB)大会参加報告

Published by 支部:九州 on 11 11月 2022

♦一般講演プログラム♦

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

♦学生賞審査講演プログラム♦

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

【博士の部】

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

【修士の部】

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

【修士の部】

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

【修士の部】

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

【修士の部】

Published by 学会事務局 on 10 11月 2022

日本生物工学会では、学生会員の大学卒業、大学院修了後の優遇措置を導入しますのでお知らせします。

学生会員の優遇措置を希望される方は以下の手順でお申込みください。

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 従来 | ||||||||

| 2022 年度 卒業 / 修了 | 学生→ 正会員 | 正会員→ | ||||||

| 今後 | ||||||||

| 2022 年度 卒業 / 修了 | 学生 1 | 学生 2 | 学生 3 | 正会員→ | ||||

| 2023 年度 卒業 / 修了 | 学生 | 学生 1 | 学生 2 | 学生 3 | 正会員→ | |||

| 2024 年度 卒業 / 修了 | 学生 | 学生 1 | 学生 2 | 学生3 | 正会員→ | |||

| 2025 年度 卒業 / 修了 | 学生 | 学生 1 | 学生 2 | 学生 3 | 正会員→ | |||

| 2026 年度 卒業 / 修了 | 学生 | 学生 1 | 学生 2 | 学生 3 | 正会員→ | |||

公益社団法人 日本生物工学会 事務局

会計担当

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

Published by 学会事務局 on 10 11月 2022

平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。

2023年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。

学生会員に対し、2022年度の大学卒業、大学院修了後の優遇措置を導入いたします。⇒詳しくはこちら

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2023年会費 (1月~12月、不課税)

| 正会員 | 11,000円(だたし、海外在住の正会員は12,000円) |

|---|---|

| 学生会員 | 5,000円 |

| 団体会員 | 30,000円 |

| 賛助会員 | 50,000円(1口以上) |

紛失による領収証の再発行はいたしませんのでご注意ください。

2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。正会員および学生会員の方で、新規に有料購読をご希望の方はできるだけ早めにお知らせください。また、冊子購読を中止される場合も早めに事務局までご一報ください。

毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書![]() を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービスから異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。

2022年12月14日(水)までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。

日本生物工学会事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号

大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

Published by 学会事務局 on 10 11月 2022

日本生物工学会では、2022年10月17日に開催された創立100周年記念式典にて、当学会の活動に多大な貢献をいただきました112団体と海外功労者6名に感謝状を授与しました。長年のご支援に対し感謝の意を込めて、お名前を掲載させていただきます(公開にご同意いただいた方のみ)。

(敬称略:五十音順)

Published by 支部:関西 on 09 11月 2022

日本生物工学会関西支部では、2014年度より「啓発活動基金」を活用し、産学官の若手研究者の育成と国際化を目的としたワークショップ・シンポジウムを開催しています。

今回は9回目の企画として、2023年9月3~5日に名古屋大学で開催予定の第75回日本生物工学会大会のシンポジウム枠の公募に応募するべく、関西支部で国際ジョイントシンポジウムの企画を進めております。本シンポジウムでは、東南アジアとのジョイントを前提として、2~3名の外国人演者を招待することを想定しています。

日本からは、民間企業、研究機関、大学等に所属する研究者から、1~2名 の演者を募集します。国際シンポジウムでの発表の場を提供するとともに、東南アジア地域におけるバイオテクノロジーの基礎・応用研究の現状を学び、ネットワークを構築する機会にしたいと考えています。

つきましては、本企画の趣旨にご賛同いただき、参加を希望される会員を募りたいと思います。下記の実施要領をご一読の上、奮ってご応募もしくはご推薦いただければ幸いです。なお、都合により演者数や題目が変わることがあること、公募の選考結果次第でシンポジウム自体が開催できない可能性があること、をご承知置きくださいますようお願い申し上げます。

(日本語)東南アジア国際ジョイントシンポジウム(仮)

(英語)International Joint Symposium in Southeast Asia (To Be Determined)

【日時】2023年9月3日(日)~5日(火)のうち、いずれか1日

【場所】名古屋大学 または オンライン開催

・所属

・役職または学年

・氏名

・年齢(2022年12月1日現在)

・会員番号(非会員の場合、入会手続きをお願いします)

・講演タイトル(仮題)

Published by 支部:関西 on 07 11月 2022

関西地域企業と公設試験研究機関の研究・開発業務内容をご講演頂き、地域のみならず国内外の産業を支えるコア技術や独自の魅力を産学官の若手研究者/学生の方々に広く知っていただくことを目的としています。また、これから就職を考える学生さんには、これら企業・研究機関の情報に触れ、働き方とやりがいの多様性を知る機会になるはずです。また、企業・公設試交流会の場を通して、学会などでは難しい企業・研究機関の方との交流を深めていただければと考えております。

13:30 開会の辞

13:35~14:05 【公設試験研究機関の業務の紹介】(各10分)

(地独)大阪産業技術研究所

(森之宮センター 生物・生活材料研究部)永尾 寿浩

奈良県産業振興総合センター

(産業技術研究部 バイオ・食品グループ)大橋 正孝

(地独)京都市産業技術研究所

(研究室)山本 佳宏

14:05~14:15 休憩

14:15~15:35 【企業の事業の紹介】(各20分)

齊藤酒造株式会社

(代表取締役社長) 齊藤 洸

1895年創業。京都産にこだわった酒造りをしております。体で会得した技と近代設備の融合で高品質の酒造りを実現しており、国内外の数々のコンクールで高い評価を頂いております。

三和澱粉工業株式会社

(研究開発部 食品応用開発室) 松岡 拓

当社はトウモロコシを原料に澱粉および糖化製品の製造、販売を行っている奈良県の企業です。本会では、当社の物理加工澱粉の特性と食品への応用例をご紹介します。

明成化学工業株式会社

(機能化学品開発部 新素材開発グループ)笠松 由芽

京都市内の化学メーカーです。当日は、紙(セルロース)に対する製品開発に携わる生物系出身の若手より、当社の仕事内容をご紹介します。

ワケンビーテック株式会社

(執行役員・開発本部部長)山谷 雅和

農業用微生物(菌根菌由来微生物)開発について:既存概念にとらわれない視点から、不可能を可能にした製品開発の一端をご紹介します。

15:35~17:15 【企業交流会】

17:15 閉会の辞

Published by 学会事務局 on 01 11月 2022

Published by 学会事務局 on 01 11月 2022

日本生物工学会の源流は,坪井仙太郎[東京大学工科大学応用化学科 1889(明治 22)年卒業]を初代教授とする国立大阪高等工業学校醸造科であった.(日本生物工学会100年史より抜粋)

同窓生相互の親交と研究発表を目的として、1910(明治 43)年に設立された大阪高等工業学校醸造会がのちに改組され、1923(大正 12)年8月1日の役員会で「大阪釀造学会」が正式に発足しました。

鉄筋コンクリート2階建で1階に学会事務局が入居。坪井記念館は醱酵本館と共に戦時中ほとんど被害はなく、学会活動(学会事務所、役員会、総会、講演会場など)に活用されました。

夏期醸造大学は 2年ごとに計4回開催されましたが、戦争が激しくなったためやむなく中止されました。

大阪大学大学院工学研究科 サントリー記念館内に学会事務局移転

『Journal of Fermentation Technology』を和文誌から完全に分離

Vol.67より、年2巻、12冊発行

江田賞、斎藤賞、照井賞を生物工学奨励賞(江田賞/斎藤賞/照井賞)とそれぞれ改称

Published by 学会事務局 on 27 10月 2022

日本生物工学会の和文誌は、創刊号(1923年)から第94巻第3号(2016年3月)までが国立国会図書館デジタルコレクションに収録されており、すべての記事 (PDF) をご覧いただくことができます。このたび総目次を公開いたしましたので過去号掲載記事の検索等にご活用ください。

Published by 支部:中部 on 25 10月 2022

日本生物工学会中部支部では、「第9回CHUBU懇話会」を以下の通り開催します。

会員・学生の皆様、奮ってご参加ください。

講演会は無料ですが、準備の都合上、講演会への参加希望の方は、2022年12月9日(金)までに以下のフォームから参加申込みをお願いいたします。

問合せ先:三重大学大学生物資源学研究科 田丸 浩 E-mail

Published by 支部:中部 on 25 10月 2022

Published by 学会事務局 on 25 10月 2022

生物工学会誌第100巻第10号(2022年10月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第100巻第10号

第99巻(2021年1月号)からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 10月 2022

こちらでは、生物工学会誌で好評連載中のシリーズ企画『続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話―』の第91巻第3号(2013年4月号)から第98巻第12号(2020年12月)までの掲載記事(PDF)がご覧いただけます。

⇒第99巻(2021年)以降の掲載記事はこちら

⇒生物工学基礎講座はこちら

(第89巻 第4号(2011年4月号)~第91巻 第3号(2013年3月号)掲載)

⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧へ

⇒生物工学会誌Topへ

Published by 学会事務局 on 25 10月 2022

生物工学会誌 第100巻 第10号

大城 隆

年号が昭和から平成に変わった頃、全国の工学部にバイオ系学科が数多く設立された。私の所属している学科もその一つで、1989(平成元)年に鳥取大学工学部生物応用工学科は発足した。私は、入学1期生が卒業研究に着手する前の1991年、ちょうどバブルがはじけつつあったころに、6年余り勤務した民間企業から赴任した。それからもう30年以上になる。翌1992年、生物工学会は創立70周年を機に、醱酵工学会から名称変更し、現在に至っている。年次大会は1967年からは長らく、大阪の日本生命中之島研修所で開催されていたが、私が大学院を修了した1985年(昭和60年:この年の出来事は、本誌「キャリアデザイン」に書かせていただいた1))に大阪を離れて東京大学教養部で開かれ、それ以降は全国で実施されるようになった。私も企業在籍中に大会で発表する機会に恵まれ、会員番号は1000番台である。このように、私が大学院を修了してから5年余りの期間に、生物工学会はダイナミックに変化を遂げ、年次大会も規模が大きくなり、研究対象を大きく広げて展開していった。バイオテクノロジーと呼ばれ始めた技術の発展は目覚ましく、学会の体制もそれに呼応して変わっていったのは当然のことである。ここ数年の年次大会では毎回、アジアの研究者を交えたシンポジウムが企画される一方、地域に目を向けた取組みも行われ、いわゆるグローカルな視点を持つ学会へ変貌を遂げている。

私自身はというと、大学へ赴任してからいろいろな研究テーマに関わり、学生さんの指導を行うとともに、自らもピペットマンを握り、日々実験に勤しんでいた。修士課程から企業に就職し、学位を取得していなかったため、当初は研究成果が出れば、学会発表、論文投稿というサイクルを繰り返し、少しずつではあるが学術成果を積み重ねていた。また、赴任時から、海外の大学との共同研究を複数行っており、オランダの大学に2か月、フランスの大学に半月、イギリスの大学に1週間ほど滞在させてもらったことがある一方、何人かのポスドクの研究者がオランダから鳥取へ来たこともあった。海外の研究者の考え方は新鮮で、当時の学生さんに強い影響を与えたと思うし、私自身もいろいろな面で感化された。それから10年ほど時が経ち、2004年の国立大学独立法人化後の2006年からは、文科省の地域を対象とした科学技術振興プロジェクトに参加させていただいた関係で、海外とのつながりよりも、地域の中小企業や鳥取県との接触が増えてきた。その後、2016 年から始まった国立大学の第3期中期目標期間において、全国86の国立大学法人のうち、本学も含め55大学が“地域のニーズに応える研究”の推進に対して重点支援を受けるようになった。本年度からの第4期においても、私自身、地域資源を生かした研究およびそれを社会実装へ展開する試みを行うつもりである。地域での活動は、時間がかかることが多いのを実感しつつも、微力ながら感触が掴めつつある今日この頃である。以上、振り返ってみれば鳥取へ赴任してから、前半は海外へ、後半は地域へ目を向けた研究を行ってきたことになる。

最後になるが、地方大学の学生さんの就活について……地方大学ではどうしても移動のデメリットがあり、4年生と博士前期2年生は春先から夏場にかけて研究活動が停止することが常であった。しかし、コロナ禍により企業による選考の初期段階の大部分がオンライン開催になった。もちろん、オンラインであれ面接対策に時間は要するため、学生さんは研究室に来ていても実験の手が進まないことが多いが、関西圏、首都圏に移動する必要がなくなったので、この時期の研究室の様子はかなり変わったと思う。コロナ後も、是非この形式での選考が続くことを望んでいる。

そして、入社後のポストコロナの時代では是非海外へ目を向けた行動をしてほしいものである。

1) 大城 隆:生物工学,98, 259 (2020).

著者紹介 鳥取大学 研究推進機構 未利用生物資源活用研究センター(センター長)

鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科(教授)

Published by 学会事務局 on 25 10月 2022

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 21 10月 2022

第75回日本生物工学会大会

実行委員長 堀 克敏

第75回日本生物工学会大会は、2023年9月3日(日)~ 9月5日(火)に名古屋大学 東山キャンパス(名古屋市)にて開催します。

つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを公募します。なお、シンポジウムは9月4日(月)と5日(火)(プログラム編成によっては、3日も実施の可能性あり)に、複数会場で実施する予定です。新型コロナ感染症問題との関係により、やむを得ずオンライン開催とのハイブリッド、あるいはオンライン開催のみとなるかもしれないことをご承知おき頂きますようお願い致します。

会員各位におかれましては提案書に

1) 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)

2) 開催の趣旨

3) 世話人名(連絡先)

4) 参加予定者数(講演者、参加者)

5) その他希望事項

をお書きいただき、2022年11月1日(火)~ 2022年12月28日(水)までの間に、メールにて下記宛までお申し込みください。

なお、シンポジウム世話人は、参加登録開始日の時点で本学会正会員である必要がありますので、ご注意ください。

会場数には限りがありますので、応募多数の場合には、生物工学に関連する「新たな研究領域の開拓」「生物工学の国際展開(英語によるシンポジウム)」「産学連携の推進」「地域社会への貢献」「SDGs に貢献する生物工学」「若手研究者主導の研究」「博士人材養成・教育の推進」に沿った申請を優先的に採択させていただきます。また、類似した内容の提案については統合をお願いする場合がございますのでご承知おきください。名古屋大会では特に、特定の予算サポートのある大型プロジェクトとの連携によるシンポジウムを歓迎します。

シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1) から3) の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できません。

上記趣旨をご理解の上ご応募頂きますようお願い申し上げます。

採択につきましては2月初旬にメールにてお知らせします。

申込先:名古屋大学大学院工学研究科

シンポジウム担当:井藤 彰

E-mail:

【募集】

【選考の手続き】

■関連記事:【年次大会】シンポジウムの開催と運営に関する理事会方針

https://www.sbj.or.jp/meeting/meeting2010_sympo_board_policy.html

Published by 学会事務局 on 17 10月 2022

日本生物工学会では,創立100周年記念事業の一つとして、『日本生物工学会100年史』を2022年10月17日(月)に発行いたしました。冊子体の発行に先立ち、2022年10月11日(火)に、会員限定で『日本生物工学会100年史』のPDF版(51.6 MB)を公開しました。併せて『日本生物工学会80年史』もPDF版(46.7MB)として公開していますので、是非ご覧ください(閲覧用IDとパスワードは、学会ニュースおよび生物工学会誌第100巻11号にてお知らせします)。

Published by 学会事務局 on 16 10月 2022

創立100周年記念事業の一つとしてこの度、国立国会図書館デジタルコレクションに収録されているコンテンツ(創刊号から第94巻第3号まで)の総目次を作成しました。過去号掲載記事を閲覧される際にご活用いただければ幸いです。

醸造學雜誌 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10387558

醱酵工學雜誌 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10387563

醱酵工学会誌 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10387562

生物工学会誌 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10387559

Published by 学会事務局 on 11 10月 2022

日本生物工学会では、創立100周年記念事業の一つとして、『日本生物工学会100年史』を2022年10月17日(月)に発行する予定です。

日本生物工学会では、創立100周年記念事業の一つとして、『日本生物工学会100年史』を2022年10月17日(月)に発行する予定です。

冊子体の発行に先立ち、2022年10月11日(火)に、会員限定で『日本生物工学会100年史』のPDF版![]() (51.6 MB) を公開しました。

(51.6 MB) を公開しました。

なお、閲覧にあたっては、学会のメールニュース、および『生物工学会誌』100巻11月号にてお知らせする閲覧用IDとパスワードが必要です(会員番号と会員システム用のパスワードではご利用いただけませんのでご注意下さい)。

Published by 学会事務局 on 10 10月 2022

創立100周年記念第74回日本生物工学会大会(2022年10月17~20日、オンライン開催)では、以下の9件の本部企画シンポジウムを開催します。

【趣旨】企画委員会では100周年記念事業として、生物工学会の会員が参画でき、学会としても重要なテーマ (食、環境、医療など) を対象に、産、学、官の立場から、生物工学の未来 (2050年) を皆様で考える契機となるシンポジウムをシリーズ (全5回) で実施する。今回は第1回目として日本生物工学会の100年を振り返り未来を見据えると共に未来の醗酵技術を考える契機となるシンポジウムを企画しました。

【趣旨】バイオテクノロジーの急速な発展や、科学コミュニティの模範の大きな変化を踏まえ、我々の目指すべき未来がどのようなものであるか、改めて議論する場が必要とされている。例えば、生物工学会においても、マイノリティー活躍の促進方法、オープンアクセス時代における学会誌の目指すべき姿、COVID-19パンデミックを契機としたリモート時代における学術集会の新たな可能性、学術の細分化が進む現代におけるコラボレーションのあり方など、多様な論点が存在している。そこで生物工学会への貢献が深い教授陣などをお招きし、多様なステークホルダーと共に、我々の目指すべき生物工学の未来を忌憚なく議論する。

【趣旨】専門的知識を持つPhDの「活躍の場」は多様化しているが、博士課程学生や若手研究者がその情報に触れる機会はいまだ少ない。そこで、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)受賞者を含む、国内外の産官学で活躍中の若手PhDをお招きし、「活躍の場」を一望する。また、他国に比べると日本におけるPhDの「活躍の場」はいまだ限定されていることも実情であり、それをどのように変えていくべきか議論する。

【趣旨】第4産業革命は、産業界において同質的なコスト競争から付加価値の獲得競争への構造変化をもたらし、その変化は複雑、高度、そして速くなり続けている。産・学・官が、イノベーションの創出による新たな価値の創造に貢献していくためには、それぞれが互いを対等なパートナーとして認識し、新たな価値の創造を志向した本格的な連携が重要となっている。こうした背景を受け、産学官連携のプラットフォームづくりに第一線で関わっている先生方をお招きし、ご講演を頂くことにより、その認識を深め、未来産業に向けた新たな価値創造への一助としたい。

<第1部>

メタボリックエンジニアリングを用いた持続可能なバイオテクノロジーの展開

Sustainable Biotechnology Using Metabolic Engineering

⇒プログラム

<第2部>

ナノバイオテクノロジーとナノメディシンの最先端研究

Current Advances in Nanobiotechnology and Nanomedicine

⇒プログラム

【趣旨】日本生物工学会(SBJ)は、これまで特にThe Korean Society for Biotechnology and Bioengineering(KSBB)と年2回の派遣と受入を実施してきた。昨年、Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan(BEST)との交流を組入れ、この3カ国間の交流を発展させるためにジョイントシンポジウムを実施した。100周年の記念大会に、KSBB-BEST-SBJジョイントシンポジウムを開催し、より交流を深めていきたい。また関西支部が提案したシンポジウム「アジアにおけるバイオプロダクションの現状と未来~SDGsの達成を目指して~」と当提案シンポの一部を関連づける(コラボする)ことで、多様な演者が同じテーマを英語で議論できる場を提供する。

【趣旨】醸造発酵食品の健康への寄与は、近年、社会に広く浸透している。今後、健康長寿がより一層希求される中で、醸造発酵技術の役割は、「効率的に産物を得る」という旧来の枠を超えて広がりつつあり、それに対する期待も大きい。本課題では、基礎レベルと商品開発の両面から、醸造発酵食品、機能性分子、関連微生物の生体作用に関する最近の成果を紹介し、健康長寿に寄り添った、これからの醸造発酵技術の可能性について考える機会としたい。

【趣旨】英文誌編集委員会が主催するシンポジウムとして、歴代の論文賞受賞者や、被引用数の多い国内外の著者の招待講演等、国際誌としてのJBBの特徴を活かした学術講演を中心に、生物工学分野におけるJBBの学術的貢献を俯瞰する機会を設ける。JBBの更なる発展に向け、歴代編集委員への謝意を表すと共に、編集現場の状況を伝え、本シンポ参加者ならびに国内外からの論文投稿の増加に繋げたい。

【趣旨】培養・計測に関わる産学連携の取り組み事例をアカデミアと産業界のそれぞれの立場から紹介し、生物工学会が拓く未来社会に向けて達成すべき課題について議論する。

【趣旨】研究倫理に関しては、【予防倫理】が広く知られており、その重要性は論を俟たない。一方近年においては、個人/公共の福祉を志向した行動を促す【志向倫理】も提唱されており、科学者のWell-beingを根本から支える倫理として認識されはじめている。本シンポジウムでは、本学会員が持つべき/持っていると良い倫理として【志向倫理】を取り上げ、その詳しい内容を紹介するとともに【予防倫理】についてもお浚いをする。講演後は、講演者間による座談会を行うことにより、聴衆諸氏に【志向倫理】への理解を深めていただく。

Published by 学会事務局 on 10 10月 2022

産学連携委員会では、創立100周年記念第74回日本生物工学会大会(2022年10月17~20日、オンライン開催)にて、以下3件の本部企画シンポジウムを開催します。

【趣旨】第4産業革命は、産業界において同質的なコスト競争から付加価値の獲得競争への構造変化をもたらし、その変化は複雑、高度、そして速くなり続けている。産・学・官が、イノベーションの創出による新たな価値の創造に貢献していくためには、それぞれが互いを対等なパートナーとして認識し、新たな価値の創造を志向した本格的な連携が重要となっている。こうした背景を受け、産学官連携のプラットフォームづくりに第一線で関わっている先生方をお招きし、ご講演を頂くことにより、その認識を深め、未来産業に向けた新たな価値創造への一助としたい。

【趣旨】醸造発酵食品の健康への寄与は、近年、社会に広く浸透している。今後、健康長寿がより一層希求される中で、醸造発酵技術の役割は、「効率的に産物を得る」という旧来の枠を超えて広がりつつあり、それに対する期待も大きい。本課題では、基礎レベルと商品開発の両面から、醸造発酵食品、機能性分子、関連微生物の生体作用に関する最近の成果を紹介し、健康長寿に寄り添った、これからの醸造発酵技術の可能性について考える機会としたい。

【趣旨】培養・計測に関わる産学連携の取り組み事例をアカデミアと産業界のそれぞれの立場から紹介し、生物工学会が拓く未来社会に向けて達成すべき課題について議論する。

Published by 学会事務局 on 09 10月 2022

以下より、各会長からのメッセージ動画のフルバーションをご覧いただけます。

第10代会長 兒玉 徹 1995年6月~1997年5月 | 第11代会長 小林 猛 1997年6月~1999年5月 |

第12代会長 吉田 敏臣 1999年6月~2001年5月 | 第15代会長 五十嵐 泰夫 2005年6月~2007年5月 |

第16代会長 塩谷 捨明 2007年6月~2009年5月 | 第17代会長 飯島 信司 2009年6月~2011年5月 |

第18代会長 原島 俊 2011年6月~2013年5月 | 第19代会長 園元 謙二 2013年6月~2015年5月 |

第20代会長 五味 勝也 2015年6月~2017年5月 | 第21代会長 木野 邦器 2017年6月~2019年5月 |

第22代会長 髙木 昌宏 2019年6月~2021年5月 | 第23代会長 福﨑 英一郎 2021年6月~ |

Published by 学会事務局 on 08 10月 2022

創立100周年記念第74回日本生物工学会大会終了後、 2022年10月21日(金)に創立100周年を記念して、インドネシア、タイ、フィリピン、シンポジウムのバイオテクノロジー関連学会とともに、シンポジウム『Joint SBJ Meeting with Indonesia, Philippines, and Thailand』を開催します。

The Program – Joint SBJ Meeting with Indonesia, Philippines, and Thailand (tua-events.org)

【午前の部】10:30~12:30 開会の辞および活動紹介

日本生物工学会福﨑会長をはじめ、インドネシア、タイ、フィリピン、シンポジウムのバイオテクノロジー関連学会の代表者に各学会の活動紹介をしていただきます。

【午後の部】15:15~18:00 各国の研究者による講演および閉会の辞

トピックス:

こちらのフォームから必要事項を記入してご登録ください。

大阪大学生物工学国際交流センター

藤山和仁 E-mail

Published by 支部:北日本 on 07 10月 2022

2022年度北日本支部シンポジウムについて

2022年12月17日(土)に北見工業大学にて、支部シンポジウムを開催いたします。2年間コロナ禍の影響によりオンラインで支部シンポジウムを開催してきましたが、本年はWithコロナ活動に移行して、対面でのシンポジウムを予定しています。一般講演では若手研究者や学生からの多くの発表を期待しております。講演会では、各分野で活躍の先生をお招きし、優れた研究成果を拝聴し、活発な議論の場を提供いたします。また、シンポジウム後の情報交換会も企画しております。一部の講演については、オンライン配信も予定しています。支部内外の会員の皆様のご参加をお待ちしております。

開催概要:

日時:2022年12月17日(土) 9:00 ~ 17:00 (予定)

場所:北見工業大学 (北海道北見市公園町165番地)

参加費:無料

参加申し込み方法:

(1) 一般講演の申込/要旨提出

締切:11月30日(水) 24:00

一般講演申込は以下のGoogleフォームからお願いいたします。

https://forms.gle/7yfaA129SryMu7U79

※一般講演の発表時間は12分(発表8分:質疑4分)、入替り:3分を予定しています。

※要旨はA4用紙1ページ以内でお願いいたします。

要旨ひな形_北日本支部シンポ2022

(2) 参加申込

締切:12月8日(木) 24:00

以下のGoogleフォームからお願いいたします。

https://forms.gle/WHVSoZBGHMLydCTD9

※発表申込された方も、参加申込をお願いいたします。

プログラム:

9:00 ~ 12:00 一般講演

12:00 ~ 13:00 お昼休み

13:00 ~ 14:30 一般講演

15:00 ~ 17:00 招待講演 (ハイブリット)

招待講演:

メトトレキサートの阻害機序解明に向けた標的タンパク質マクロファージ遊走阻止因子の中性子結晶構造解析

/江澤 理徳 氏 (秋田大学大学院工学研究科 博士後期課程)

下廃水処理に関わる微生物群とその生理について

/押木 守 先生 (北海道大学大学院工学研究院 准教授)

植物をモデルとした麻酔研究アプローチと応用

/陽川 憲 先生 (北見工業大学工学部 准教授)

エネルギー・資源循環に貢献するバイオテクノロジー技術

/中島田豊 先生 (広島大学大学院総合生命科学研究科 教授)

情報交換会:

オホーツクビアファクトリー

北海道北見市山下町2丁目2-2

TEL:0157-23-6300

参加費:5,000円(税込み)

開催時間:18:30~20:30(予定)

学生発表賞(受賞者) 2022/12/21 Update

| 河田 早矢 | 東北大学 | 大規模配列解析と機械学習を連携させたファージ提示法 :抗体断片の親和性成熟を目指して |

| 高橋尚央 | 東北大学 | 麹菌由来界面活性タンパク質hydrophobin RolAの自己組織化機構解析 |

| 薄田隼弥 | 東北大学 | 麹菌菌糸分散株の液体培養における酸素移動度と中央代謝経路の遺伝子発現変動の解析 |

| 渡辺 一樹 | 北見工業大学 | 新規解析スキームを適応した機械学習による培地最適化手法の効果検討 |

| 小林 美水 | 北見工業大学 | 深層学習を用いたアミノ酸組成変化に対するLimisolactobacillus fermentumの増殖挙動解析 |

お問合せ先(世話人代表):

北見工業大学工学部 小西 正朗

メール:konishim@mail.kitami-it.ac.jp

世話人:

小西正朗 (北見工大), 佐藤利次(北見工大), 陽川憲(北見工大),邱泰瑛(北見工大),近藤寛子(北見工大), Feng Chaofui(北見工大)

Published by 学会事務局 on 30 9月 2022

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 134, No. 4(2022年10月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 25 9月 2022

生物工学会誌第100巻第9号(2022年9月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第100巻第9号

第99巻(2021年1月号)からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 9月 2022

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 25 9月 2022

生物工学会誌 第100巻 第9号

上田 宏

コロナ禍にもようやく明るさが見えてきた栄えある100周年である。しかし、発酵反応よりも発光酵素に興味があるような私がここで何を書くべきかと悩んだ結果、今回は自分の研究者としての原点を振り返りつつ考えたことを少し述べてみたい。

もともと筆者は、高校生の頃は、生物や化学よりも物理や電子工作に興味がある、いわゆる秋葉系少年であり、その応用として色々なセンサーにも興味があった。ただ、大学ではこれらのある意味確立した世界で飯を食うのも面白くないと思い、進学振り分けでは大いに悩んでいた。忘れもしない2年生の夏、恥ずかしながらある授業の試験日を一日早く勘違いし、呆然として大学生協に向かったところ、そこに平積みされていた恩師西村肇東大名誉教授の書かれた著書『冒険する頭―新しい科学の世界』(ちくま書房、1983年、絶版だがネットで読むことが可能)に出会った。元々彼が行っていた「環境問題研究法」という、土曜日の全学研究ゼミナールという授業に何回か出席して興味を持っていたことと、環境問題の解決のためにプロセス工学の手法を用いるという斬新さ、さらに、これからバイオに挑むという話に知的冒険心をくすぐられて化学工学科を選び、4年生で西村研に所属した。

そして修士課程で現在の研究の原型である、抗体に信号伝達能(その時はタンパク質チロシンリン酸化活性)を与えるという、恩師の発想による奇想天外なテーマを選んだ。当時の利根川進、本庶佑らによる免疫系と、Weizmann InstituteのJ. Schlessingerや山本雅らによるタンパク質チロシンキナーゼの分子生物学研究のめくるめく発展を目の当たりにしつつ、最初はディープフリーザーさえも他研究室に借りに行くような限りある研究環境で悪戦苦闘しながら、時間はかかったが何とか目的(抗原結合依存的に2量体を形成して活性化する酵素)と博士の学位(これ重要)を得ることができた。

その後、恩師がその成果をアメリカの分子認識に関する国際会議で発表したところ、幸い、ある診断会社(ベーリンガーマンハイム、現Roche Diagnostics)の目にとまり、新しい診断法の開発に関する国際共同研究へとつながった。さらに数年の悪戦苦闘の末、幸いにも、これが抗原結合による抗体の安定化を原理とする免疫測定法であるオープンサンドイッチ法の開発と、共同研究先であった英国MRCのGreg Winter研への留学へとつながった。

Winter先生は当時からファージ提示法を用いたヒト型抗体構築法の開発で著名であったが、最近(2018年)、分子進化法のテーマでノーベル化学賞をF. Arnold、G. Smithと共同受賞されている。留学中は周囲にかなりの迷惑をかけたと自覚しているが、福﨑会長はじめ多くの方にラボを訪問していただいたり、10年に1つ会社を立ち上げるイノベーターでもあるWinter先生とは帰国後も仲良くさせていただいている。

Winter先生には、本年、東工大の生命理工学院と学術振興会が主催するHOPE meetingでのオンライン講演なども快く引き受けていただいたので、多少の役目は果たせたかもしれない。また、オープンサンドイッチ法は、その後多くの低分子の非競合的な検出に応用することができ、ここから派生した蛍光バイオセンサー(クエンチ抗体)の創出と関連ベンチャーの創業にもつながった。

これらを思い返すに、独創的な研究や開発における重要な要素として、野心的だが本質を突いた、斬新で魅力的な発想の果たす役割が大きいと感じる。我々はそのような発想とそれを与えてくれた人物に憧れ、訪れるはずの成功を信じて試行錯誤を繰り返し、運も味方にしつつ、それを次の研究や開発、さらに次世代につなげる使命を負っているのではないだろうか?先達を良いお手本としつつ、彼らに追いつき、全部は無理でも部分的には追い越す気概が、結果として日本の科学技術の再活性化にもつながる気がしてならない。私レベルの人間が言うのも面映いが、その為にも、老若男女問わずに最低5年位は周囲の声を気にせず無謀な挑戦が許される研究環境が、経済的には昔より厳しいかもしれない今後も、最優先で維持されて欲しいと強く願うものである。

ちなみに、卒寿を目前とした恩師は未だお元気で、この秋にはクラウドファンディングによる新著の発売を予定されている。一連の100周年記念行事と共に、楽しみにしているところである

著者紹介 東京工業大学科学技術創成研究院化学生命科学研究所(教授)

Published by 部会:メタボロミクス on 22 9月 2022

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき、実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として下記の講習会を開催させていただきます。今年は久しぶりに対面で実施する予定です。

♦11月28日(月)(第1日)

午後

イントロダクション(福崎):メタボロミクス概要

講義:GC/MSと多変量解析

♦11月29日(火)(第2日)

午前

実習:GC/MSを用いたサンプル分析

午後

実習:GC/MSデータの多変量解析

♦11月30日(水)(第3日)

午前

講義(新間):見えないものを見るイメージングMS

実習:イメージングMSを用いたサンプル分析

午後

ラウンドテーブルディスカッション,総括

(終了予定 17:00頃)

福崎英一郎

日本生物工学会メタボロミクス研究部会代表

大阪大学工学研究科生物工学専攻教授

⇒メタボロミクス研究部会Topへ

Published by 支部:九州 on 21 9月 2022

注)新型コロナ感染状況によっては

オンラインのみとする可能性があります。

【主催】日本生物工学会九州支部

【共催】九州大学大学院工学研究院、

九州大学未来化学創造センター

申込み受付期間:2022年10月7日(金)~11月1日(火) ⇒当日まで登録可

オンサイト参加予定の方で、ご都合や体調不良の場合には上記オンライン参加も可能です。 また、オンライン参加予定の方でも、当日ご都合がつくようになられた場合には直接会場にお越し頂いて構いません。 なお、参加方法の変更につきましては井嶋( ) までご連絡いただけると助かりますが、急な変更につきましては連絡なしでも構いません。

事前予約が出来なかった方も当日参加が可能です。上記フォームにてご登録の上ご参加ください。

下記会場へ直接お越しください。

場所:九州大学伊都キャンパス 総合学習プラザ2階大講義室(206)

→MAP

注意点:

十分な体調管理と新型コロナ対策をお願いします。

マスク着用でない方の入室はお断りします。また、会場入口にて手指消毒をお願いします。

現地会場にFree Wi-Fiはございませんので、あらかじめご了承ください。

ZoomでWeb配信いたしますので、下記URLよりご参加ください。

URL:https://us06web.zoom.us/j/84679148889?pwd=dVcwMlVkQWlGQmJ3NVpBN0VEVElOdz09

ミーティングID:846 7914 8889

ミーティングパスコード:886434

注意点:

カメラ・マイクをオフにし、氏名・所属(例:井嶋博之@九州大学)にてログインください。

ご講演に関してご質問がある場合は、リアクションで手を挙げて頂くか、チャットにてお知らせください。

座長より指名させて頂きますので、マイクをオンにしてご質問くださいますようお願いします。

九州大学 井嶋博之

Tel: 092-802-2748 E-mail

Published by 学会事務局 on 16 9月 2022

サーバメンテナンスのため、日本生物工学会のホームページおよび大会ホームページが以下の期間利用できなくなります。

サーバー停止日時:2022年10月12日(水)AM2:00~AM5:00

ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

なお、上記期間中も会員システム、Journal of Bioscience and Bioengineeringの投稿・査読システム(Editorial Manager)、および閲覧(ScienceDirect)は通常通りご利用いただけます。

Published by 学会事務局 on 12 9月 2022

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 134, No. 3(2022年9月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 12 9月 2022

創立100周年記念第74回日本生物工学会大会の初日(2022年10月17日)に創立100周年記念式典、2022年度学会賞授賞式、および受賞講演(生物工学功労賞、生物工学賞、生物工学功績賞、生物工学技術賞、生物工学奨励賞(斎藤賞・照井賞))をオンラインで開催いたします。

今年度新たに創設された生物工学若手賞の受賞講演は、2日目(10月18日)から4日目(10月20日)の午前、また、生物工学アジア若手賞と生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva賞)の受賞講演は3日目(10月19日)の午後に行われます。

【日時】10月17日(月)9:00~10:45

【会場】Zoomによるオンライン形式(千里ライフサイエンスセンターより中継)

※千里ライフサイエンスセンターでの式典は招待者のみで実施します。

9:00~9:15 会長挨拶・創立100周年記念事業について報告・来賓紹介

9:15~9:45 来賓挨拶・祝電披露

9:45~9:55 感謝状贈呈

9:55~10:45 功労会員等推戴・2022年度各賞授賞式

《生物工学功労賞,生物工学賞》

【日時】10月17日(月)10:50~11:55

【会場】Zoomによるオンライン形式(S会場) [1S01-A1~1S01-A3]

《生物工学功績賞,生物工学技術賞》

【日時】10月17日(月)13:10~14:15

【会場】Zoomによるオンライン形式(S会場) [1S02-A1~1S02-A3]

《生物工学奨励賞(斎藤賞),生物工学奨励賞(照井賞)》

【日時】10月17日(月)14:20~15:05

【会場】Zoomによるオンライン形式(S会場) [1S03-A1~1S03-A3]

《生物工学若手賞》

【日時】10月18日(火),19日(水),20日(木)8:45~9:00

【会場】Zoomによるオンライン形式(A,C会場)

[2A01-A1,2C01-A1,3A01-A1,3C01-A1,4A01-A1,4C01-A1]

《生物工学アジア若手賞》

【日時】10月19日(水)15:45~16:00

【会場】Zoomによるオンライン形式(G 会場) [3G07-A1]]

《生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva賞)》

【日時】10月19日(水)15:45~16:00

【会場】Zoomによるオンライン形式(C会場)[3C07-A1]

♦関連記事:【学会賞】2022年度学会賞受賞者決定のお知らせ

Published by 支部:東日本 on 07 9月 2022

(公社)日本生物工学会 東日本支部 主催

平素より日本生物工学会東日本支部の活動にご協力いただきましてありがとうございます。

さて、東日本支部主催の第17回学生発表討論会が下記のように開催されますので、ご案内申し上げます。 昨年、一昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインでの開催を余儀なくされました。オンラインでの開催で得られたものも多くありましたが、やはり、対面での直接の議論に勝るものはありません。社会においてもウィズコロナで充分な対策を行いつつ各種活動が再開されていることから、今年度は宿泊なし、半日間の対面形式で開催いたします。

「学生発表討論会」は、皆様のご協力をもちまして毎年、活発な討論が交わされて東日本支部の恒例名物企画となり、参加した学生からも高い評価を頂いております。当日は、今年度の日本生物工学会「飛翔賞」受賞者にも講演いただきます。

本討論会は、既に社会で活躍されている先輩方から、学生への意識や経験の伝承にも重きを置いてきました。また、本討論会開始当初からの理念に基づき「頑張っているのだけれども学会本大会で発表するほどの成果にまで至っていない」という学生さんの発表も歓迎いたします。 大学進学率が60%に達している今日、企業・研究所の方々と学生が直接、深い討論をできる本発表討論会は、社会人の側からも最近の学生の意識を知る貴重な機会として評価いただいております。近頃の学生に一言いいたいという企業の皆様も、ぜひご参加ください。

| 日時 | 2022年11月2日(水)13:00~18:30 | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 東京工業大学 大岡山キャンパス(東京都目黒区大岡山2-12-1) | ||||||||||||||||||||

| 開催趣旨 | 「研究室の中だけではみえない世界に飛び込もう!」 | ||||||||||||||||||||

| 定員 |

| ||||||||||||||||||||

| プログラム | プログラム予定 ※当日の会場では新型コロナウイルス感染症予防の観点から、参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いします。また各参加者席の間隔を大きく取り、会場内の換気を行います。

「学生発表討論会」は、 三つのプログラムから構成されます。 <研究発表会>では参加学生全員に、自らの研究内容について、パワーポイントを用いてプロジェクタにて発表していただきます。 他大学の研究者・学生や企業等の研究者など様々な視点から助言をもらうことで、井の中の蛙から脱却するきっかけをつくることがこの会の目的の一つです。 従って、 一度学会で発表したものや、まだデータが出ていないもの、全然うまくいっていないものでも構いません。発表時間は1名あたり10分間(+質疑10分間)を予定しています。全体の発表時間は限られておりますので、学生さんは10名限定です!! 申し訳ないのですが先着順で受付させていただき、枠が埋まった時点で学生さんの申込みを締め切らせていただきます。研究発表では研究室外の人にも実験の背景や目的、進捗状況などをわかりやすく説明することを心掛けて、スライドを用意してください。(PCはこちらでも用意しますが、持参等については申込後に確認します。) <自由討論会>では、企業・独立行政法人・大学等で社会人として研究・開発に携わっている先輩方と、学生時代や現在の経験談、企業で必要とされる能力や研究の心得など様々なことについて、緊密かつ自由に語り合 語り合います。ふだんなかなか知ることのできない、企業人や大学教員の経験や知識に触れるチャンスです。 <受賞者講演>では、本年度の日本生物工学会「学生優秀賞(飛翔賞)」受賞者による講演を行います。「飛翔賞」は、 生物工学の分野で将来活躍することが期待される優秀な大学院生に対し日本生物工学会から授与される賞です。 | ||||||||||||||||||||

| 社会人の皆様へ | 本討論会では、企業・法人ならびに国公立研究機関に所属する方(大学教員は含まない)を「社会人」と表記させていただきます。 本討論会では、社会人参加者のうち希望される方に対し、日本生物工学会東日本支部長名にて学生教育のために下記のご協力をお願いする旨の依頼状を発行いたします。

| ||||||||||||||||||||

| 参加申込 | 10月14日(金)までに、 を記入の上、件名を「第17回学生発表討論会申込」として、下記申込先にE-mailにてお申し込みください。 | ||||||||||||||||||||

| 参加費 | 学生会員、学生非会員、一般会員(大学教員・社会人) ともに無料 大学教員・社会人の皆様には、研究発表会での学生の発表に対する様々な視点からのご指摘や、自由討論会での積極的なアドバイスをお願いします。 | ||||||||||||||||||||

| 申込先 | 日本生物工学会東日本支部 第17回学生発表討論会 | ||||||||||||||||||||

Published by 支部:西日本 on 06 9月 2022

Published by 支部:西日本 on 06 9月 2022

日本生物工学会西日本支部では2022年度学生賞候補者の推薦募集をしております。下記の要領に従って優秀な学生の推薦をお願いいたします。

(1) 西日本支部地域内の大学の修士課程(博士前期課程),博士課程(博士後期課程)および高等専門学校専攻科の学生で生物工学会会員

(2) 生物工学会年次大会および支部講演会において口頭・ポスター発表した者もしくは本学会の和文・英文誌に論文を公表した者

Published by 支部:西日本 on 06 9月 2022

日本生物工学会西日本支部大会2022(第6回講演会)を下記の要領で開催します。万障お繰り合わせの上、奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。

日本生物工学会西日本支部大会2022(第6回講演会)を下記の要領で開催します。万障お繰り合わせの上、奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。

13:00~13:40

第2回西日本支部若手研究者賞 授賞式と受賞講演

……渡邉 研志(広島大学大学院統合生命科学研究科)

……谷野 有佳(岡山県工業技術センター)

13:40~13:50

第11回生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞講演

……益井 実鈴(岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科)

13:50~14:05

第54回生物工学奨励賞(江田賞)受賞講演

……金井 宗良(酒類総合研究所醸造微生物研究部門)

下記Google formから必要事項を記入してご登録ください。

https://forms.gle/CX3qQKPmrxZKFZoh8

(発表をする場合も、まず参加申し込みをしてください。)

下記Google formから必要事項を記入してご登録ください。

https://forms.gle/z4eXYhqrWc5LwHk27

高知大学学部農林海洋科学部

大西 浩平(日本生物工学会西日本支部庶務幹事)

TEL. 088-864-5213 E-mail:

Published by 学会事務局 on 03 9月 2022

こちらでは 生物工学会誌第79巻(2001年)~第88巻(2010年)の目次および掲載記事(PDF)の一部をご覧いただくことができます。

| 第88巻 (2010) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第87巻 (2009) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

| 第86巻 (2008) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

| 第85巻 (2007) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

| 第84巻 (2006) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

| 第83巻 (2005) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

| 第82巻 (2004) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

| 第81巻 (2003) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

| 第80巻 (2002) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

| 第79巻 (2001) | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 |

Published by 学会事務局 on 01 9月 2022

創立記念100周年第74回日本生物工学会大会の当日参加申込の受付は、2022年10月11日(火)より開始いたします。(終了しました)

※当日料金のお支払いはカード決済のみになります。予めご了承ください。

当日申込に関しましては、Web版講演要旨集の閲覧方法が異なります。

Published by 学会事務局 on 26 8月 2022

創立100周年記念第74回日本生物工学会大会の事前登録の受付締切は、2022年8月31日(水)17時となっております。大会への参加を希望される方はお早目にご登録ください。

⇒事前参加登録はこちらから

事前登録をされた方は、2022年10月3日(月)より講演要旨集(PDF)を、また同10月11日(火)よりWeb版講演要旨集にて要旨および発表動画の閲覧が可能になります。

注)賛助会員の皆様におかれましては、一名様をご招待いたしますので事前登録は不要です。

2022年10月11日(火)からの当日申込に関しましては、Web版講演要旨集の閲覧方法が異なります。予めご了承ください。

Published by 学会事務局 on 25 8月 2022

生物工学会誌 第100巻 第8号

魚住 信之

新型コロナウイルスで世の中が右往左往しているためか、ウイルスという言葉から心に浮んだ思い出がある。学生の時、『蛋白質 核酸 酵素』という月刊誌(2010年1月号にて休刊)が研究室においてあった。毎月、ぱらぱらとめくって、その時の分子生物学分野の流れやキーワードを拾っていたように思う。ある時、珍しく、バクテリオファージの総説を読み始めたことがある。実は、そのウイルスに興味があったわけではなく、内容がとても面白かったからである。『蛋白質 核酸 酵素』はまじめな科学雑誌であるので、笑みを浮かべて読むような雑誌ではない。私が笑いながら読んでいるので、「大丈夫か?」と研究室の友人にからかわれた。

その総説1) は、当時としては珍しく、ふた月にわたって林多紀(Masaki Hayashi)先生が一人で執筆されていた。林先生は、ファージの分子機構を解明し、再構成系を構築した分子生物学の先駆者であり、ノーベル賞を受賞された利根川進博士の大学院時代のアドバイザー(指導教員)でもある。この総説の前半では、林先生自身が経験した研究にまつわる出来事がユーモアを交えて記述されており、主題であるはずのφX174ファージに関する内容は記述されていなかった。しかし、大学院生の私は研究生活を垣間見たようで、とても参考になるものであった。「子供の時に憧れを抱いていた博士論文を書くことが、やってみるとこんなにつまらない作業で、それよりも研究がしたかった」という内容は心に残っている。体裁を整える作業よりも、研究にワクワクしていることが伝わった。思い描くことと現実は違い、実際に体験しないと分からないのだろうと想像した。

私は他学部の助手になり博士の学位を頂いた後、海外の研究室を探す際に大学時代の恩師に相談した。数年間外国でポスドクをされた経験にもとづいたアドバイスは貴重であった。「研究者は一匹狼なのだから、希望する研究者に手紙を出すことです」と教えていただいた。この「一匹狼」という言葉が心に沁み、面識もコネもなく単に興味がある異分野の専門家に手紙を出したところ、採用いただいた。この研究室は、偶然にも林先生と同じ大学であった。そして、ふらりと先生の研究室を訪ねたことがある。林先生はちょうどご在室であったが、ご迷惑であろうから挨拶だけさせていただいて帰ろうと思っていたところ、「妙な日本人がやって来た」と思われたのか、オフィスでお話をさせていただいた。「あなたと同じように、他の人にもあの総説を褒められた。“私”という言葉を、わざとあの和文総説では使用しなかった」と、隠れたこだわりを教えていただいた。さらに、林先生はご自身の学生時代を振り返り、「異国における初めての講義で分かった内容はすでに知っていたことだけだった。つまり、何も英語で理解できていないことが分かった」と思い出を述べられた。秀でた科学的成果をあげた研究者の、大学院における「はじまり」を教えていただいた。

あれから年月がたち、お会いした時の林先生の齢に私も近づきつつあるが、かっこいい研究者の像は変わっていない。分子生物学の黎明期から、生命現象の巧みさに驚嘆し、真に良い研究を遂行しようとする林先生の姿に美しさを感じた。また、黎明の頃から脈々と流れる科学的知見は、競争というよりも、時間と空間を超えた研究者による共同作業の賜物であるとつくづく感じる。さて、自分自身はどうなのだろうか。科学の世界の端くれで没落していないか。紙一枚、一枚とわずかであっても新たな研究結果の積み重ねに参加しているのかと、自戒するのである。

1) 林 多紀:蛋白質 核酸 酵素、4, 363 (1988).

著者紹介 東北大学大学院工学研究科(教授)

Published by 学会事務局 on 25 8月 2022

生物工学会誌第100巻第8号(2022年8月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第100巻第8号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 8月 2022

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 若手会 on 08 8月 2022

2022年10月19日(水)にオンラインで生物工学若手会総会・交流会を開催します。

ドリンク(+おつまみ)をご準備の上、お気軽にご参加ください。

参加URL:https://zoom.us/j/93203923984?pwd=ZmtJMHJWSUVuRXZrWmJYSjB2NFdhUT09

COVID-19の猛威が続く中、本年の生物工学若手会総会・交流会はオンラインで開催することとなりましたが、「若手の研究コミュニティを活性化する」という若手会の理念を実現すべく、学生や研究者の交流を促進したいと考えています。

交流会では、ご参加の皆さんにご自身の研究内容と趣味などについてごく簡単な自己紹介をして頂き、参加者同士の交流を広げるきっかけにしたいと考えています。また、Zoom Breakout Room機能を用いて気軽に交流を深められる企画を計画しております。

ぜひお気軽にご参加ください!

当日飛び込み参加ももちろん可能です。

Published by 支部:関西 on 02 8月 2022

| 日時 | 2022年8月1日(月)14:00~18:30 |

|---|---|

| 開催形式 | WEB配信(Zoomによるオンラインライブ配信) |

| 日時 | 2022年8月19日(金)14:00~17:40 |

|---|---|

| 開催形式 | WEB配信(Zoomによるオンラインライブ配信) |

| 日時 | 2022年12月5日(金)13:30~17:15 |

|---|---|

| 場所 | 地方独立行政法人 京都市産業技術研究所 |

| 日時 | 2022年10月19日(水)16:00~18:00 |

|---|---|

| 場所 | オンライン開催(Zoom) |

Published by 支部:関西 on 02 8月 2022

日本生物工学会 関西支部長

大政 健史

日本生物工学会関西支部では、支部における生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者の選考過程を明確化するため、関西支部学生優秀賞を2018年度、創設しました。この賞は、翌年度に博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される、関西支部所属の学生会員の研究奨励を目的とするものです。なお、本賞受賞者の中から選考される最優秀者1名を、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の候補者として、関西支部より推薦することになります。

つきましては、関西支部学生優秀賞への応募者を募集いたします。関西支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご応募にご協力くださいますようお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 01 8月 2022

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 134, No. 2(2022年8月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 26 7月 2022

電話交換工事に伴い、下記の時間帯において、事務局の電話及びFAXが一時不通となります。

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます 。

【工事により、電話・FAXが不通になる時間】

2022年8月9日(火) 13:00~17:00の間で20分~1時間程度

お急ぎの場合は、メール()でご連絡くださいますようお願い申し上げます。

Published by 学会事務局 on 25 7月 2022

生物工学会誌第100巻第7号(2022年7月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第100巻第7号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 7月 2022

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 25 7月 2022

生物工学会誌 第100巻 第7号

髙木 忍

大学の研究に「出口」として社会実装が求められるようになったのは、 いつの頃からだろう。個人的には、 大学にこそ基礎研究を行って欲しいと考えているので、 上記の方針はいかがなものかと感じている。一方で、 サイエンスは我々の生活を豊かにしてくれると堅く信じているので、 日本の大学から世界を救うイノベーションが起こることを願い、 期待している。現在、 世界における社会課題をみつめ、 地球規模で目指すべき17の目標、 SDGsが示されている。本学会会員により近い分野としては、 内閣府が「バイオ戦略」を策定し取り組むべき市場領域を示しているほか、 経済産業省1)や農林水産省2)も今後重点的に取り組む課題分野を示している。これらの分野でイノベーションを起こすことができれば、 社会へのインパクトは大きい。

世界経済フォーラムによるイノベーションランキングによれば、 日本は研究開発における産学協業が他の先進国に比べて劣っているらしい(2018年18位、 2019年25位)。発酵工学をはじめとする生物工学分野の歴史をみると、 かつては学界が産業界を牽引していた時期があったが、 その後、 企業が自社の開発力を向上させ、 大学に頼る機会が減少した。このため、 大学と企業との間に距離感が生じ、 大学側も産業界の「ニーズ」を拾える機会が減ったのではないだろうか。国内の大学における研究テーマは、 他国に比べて「基礎原理の追求」に偏り、 「問題解決」の視点に乏しいという指摘もある。企業のニーズは、 ほぼ問題解決に直結しているので、 企業ニーズを念頭においた研究は、 産業の発展により反映しやすいと言える。近年、 大学の「シーズ」をなんとか企業にマッチングできないかという努力が見受けられるが、 大学のシーズが企業のニーズに合うもので、 かつシーズが十分公開・宣伝されていれば、 企業の方からアプローチされるに違いない。アプローチのないシーズは、 残念ながら今の産業界では出番がないということになる。大学のシーズと企業のニーズが噛み合うような仕組みができれば、 国内のイノベーション力も強化できるのではないだろうか。

シーズとニーズが噛み合った産学協業を増やすには、 双方の歩み寄りが必要であろう。本学会が取り組んでいるように産学官の交流を増やし、 日頃から互いの強み・弱みについて理解し合えば、 互いに分業し開発に取り組む協業の芽が生まれてくると期待できる。諸外国では企業が大学に資金提供をし、 学術研究を支えているが、 残念ながら国内ではそのような資金提供は限られる。2015年のOECDのデータ3)によれば、 大学の研究資金のうち企業から提供された資金の割合は、 中国、 ドイツでは15.5%、 13%であったのに対し、 日本は2.6%である。双方の歩み寄りにより協業体制が増えれば、 資金の流れも変わってくるであろう。一方で、 現在は技術革新の過渡期にあるため、 産学協業にとってはチャンスかもしれない。コロナ禍など社会情勢による生活様式の変化、 気候変動や地球環境汚染の深刻化、 デジタル化・AIの利用が進んだ第五次産業革命など、 新規事業や技術革新が今後益々重要となり、 企業側も変革を求められている。このようなときこそ企業は新たな技術・知識を必要とし、 大学の存在感が増してくる。産学協業の絶好のチャンスではなかろうか。

誤解のないように付け加えると、 国内の大学と企業との共同研究は、 件数・金額共に増加している4)。その上で、 尚イノベーション力が低いという汚名を払拭できるような活躍を本学会員に期待したいのである。最先端の研究成果を収めているアカデミアと産学官の連携があれば、 きっと可能であるに違いない。

1) 経済産業省 バイオ小委員会 報告書「バイオテクノロジーが拓く『第五次産業革命』」(2021年2月)

2) 農林水産省「緑の食料システム戦略」:

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html (2022/4/22).

3) 日本学術会議「学術の総合的発展と社会のイノベーションに資する研究資金制度のあり方に関する提言」(平成29年8月22日), p. 10:

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t248-3.pdf (2022/5/11).

4) 金間大介, 高野里紗:研究 技術 計画, 35, 339 (2020).

著者紹介 千葉大学(非常勤講師)、 STグローバル バイオ・ネット

Published by 支部:九州 on 25 7月 2022

第28回日本生物工学会 九州支部佐賀大会を佐賀大学にて下記の要領で開催します。多数のご参加をお待ち申し上げます。なお、本支部大会プログラムは、生物工学会誌11月号と当サイトに掲載予定です。新型コロナウイルス感染拡大の影響を注意深く見守りながら通常通りの開催に向けて準備を整えておりますが、状況に応じて開催の方法等について変更が生じる可能性があります。変更等の情報は随時当サイトにてお知らせします。

【日時】2022年12月3日(土)9:30~17:30

【場所】佐賀大学農学部(佐賀県佐賀市本庄町1番地)⇒アクセス

【参加費】 一般、学生ともに無料

⇒講演要旨(PDF)のダウンロードはこちら(参加者限定)

事前参加登録 新型コロナウイルス感染拡大対策の一環として参加者把握と要旨集(pdf)配布のために,事前参加登録にご協力ください。

♦参加登録フォームはこちら↓↓

https://forms.office.com/r/Se6UVFCUkY

要旨集PDF版を作成後、登録アドレス宛に要旨集パスワードをお知らせいたします。

発表登録者は事前登録の必要はありません。

終了しました。多数のお申込みありがとうございました。

こちらの参加登録フォームよりお申し込みください。九州支部以外の会員からの申し込みも歓迎します。フォームには以下の内容を記入してください。

【学生賞】

学生会員の研究奨励のために、九州支部学生賞を設けています。一般講演の申し込みをされる学生会員で学生賞の審査を希望される方は、申し込み時に学生賞の希望(修士の部・博士の部いずれか)と承諾を得た指導教員名を明記してください。

(注)一般講演は一人一題のみで、複数の講演はできません。また、すべての講演は液晶プロジェクターを用いて行う予定です。PC(Macの方は接続アダプターも含めて)は講演者ご自身でご持参下さい。接続はHDMI端子です。なお、PCを持参できない場合は、その旨をあらかじめお知らせください。

〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1番地

佐賀大学 農学部 生物資源科学科 生命機能科学コース

日本生物工学会九州支部 佐賀大会実行委員長 小林 元太

E-mail:

Published by 支部:中部 on 25 7月 2022

2022年度 日本生物工学会中部支部例会を下記の要領で開催いたします。

参加費無料ですので、お気軽にご参加下さい。

日時:2022年9月22日(木) 13:30~17:30

場所:名古屋大学VBL(ベンチャービジネスラボラトリー)大会議室

参加費:無料

※当日出席の中部支部幹事による投票を行い優秀者には「日本生物工学会中部支部長賞」を授与致します。

講演会は無料ですが、準備の都合上、講演会への参加希望の方は、なるべく8月31日(水)までに下記(田丸)までメールにて連絡、または以下のフォームから参加申込みをお願いいたします。

問合せ先:三重大学大学生物資源学研究科 田丸 浩 E-mail

Published by 支部:西日本 on 20 7月 2022

日本生物工学会西日本支部若手研究者賞の第2回受賞者が決定いたしました。

♦関連記事:【西日本支部】日本生物工学会 第2回 西日本支部 若手研究者賞 候補者募集

Published by 部会:脂質駆動学術産業創生研究部会 on 14 7月 2022

脂質駆動学術産業創生研究部会は2022年度第4回脂質駆動学術産業創生研究部会講演会を開催しました。

ご参加いただいた皆様、お忙しい中ご参加いただき、ありがとうございました。

優秀発表賞は、富樫 咲さん(北大院水)と池田 和輝さん(九大院・シス生科)が受賞されました。

誠におめでとうございます。

プログラム:

12:00 受付開始

12:30 開会の辞

【招待講演】(講演時間30分,質疑4分,交代1分)

12:35~13:10 脂質機能解明のための多角的分析

〇松森 信明

(九州大学大学院 理学研究院 化学部門生体分析化学)

13:10~13:45 種々のメタボローム分析法を活用した中鎖脂肪酸の代謝評価

〇伏見 達也

(日清オイリオグループ株式会社 技術本部 中央研究所)

(15分休憩)

14:00~14:35 分裂酵母におけるオキシリピンを介した細胞間コミュニケーション

〇八代田 陽子

(理化学研究所 環境資源科学研究センター 分子リガンド標的研究チーム)

14:35~15:10 脳における必須脂肪酸の発生学的意義

〇酒寄 信幸

(広島大学 大学院医系科学研究科)

(15分休憩)

【一般講演】(講演時間9分,質疑3分(交代含む))

15:25~15:37 大規模コホートデータを用いたアルツハイマー病態進行予測に資する

脂質バイオマーカーの探索

○岡 昂輝1,松沢 佑紀1,恒吉 桃香2,中村 好孝2,青島 健2,津川 裕司1,3

(1東京農工大学,2エーザイ株式会社 hhcデータクリエーションセンター5D

インテグレーションユニット,3理化学研究所)

15:37~15:49 脂肪酸代謝物の高解像リピドミクス

○栗崎 優斗1,竹田 浩章1,松沢 佑紀1,高橋 みき子2,津川 裕司1,2

(1東京農工大学,2理化学研究所)

15:49~16:01 脂質濃縮と多様なMS/MS法による高深度リピドミクス手法の開発

○竹内 愛美1,竹田 浩章1,津川 裕司1,2

(1東京農工大学,2理化学研究所)

16:01~16:13 Unified-HILIC/AEX/MSによる脂質と極性代謝物の包括的一斉分析法の開発

○池田 和輝 1,中谷 航太2,高橋 政友1,2,馬場 健史1,2,和泉 自泰1,2

(1九大院・シス生科,2九大・生医研)

(12分休憩)

16:25~16:37 ラビリンチュラによる発酵植物残渣を活用したオメガ3脂肪酸生産系の検討

○IP CHI HEI,奥田知生,樋口 響,WU CHANGYU,勝矢 祥平,安藤 晃規,小川 順

(京大院農・応用生命)

16:37~16:49 ラビリンチュラ類による植物残渣を活用した

ドコサヘキサエン酸 (DHA) 生産条件の最適化

○樋口 響,IP CHI HEI,WU CHANGYU,奥田 知生,勝矢 祥平,安藤 晃規,小川 順

(京大院農・応用生命)

16:49~17:01 高度不飽和ホスファチジルグリセロールの抗炎症作用に関わる細胞内n-3系脂肪酸強化

○富樫 咲,陳 莉萍,別府 史章,高谷 直己,細川 雅史

(北大院水)

17:01~17:13 Aurantiochytrium属の脂質生産に向けたSnf1様protein kinaseの機能解析

○新本 佳子,渡邉 研志,秋 庸裕

(広島大院・統合生命)

17:13 閉会の辞

本講演会では、下記のように一般講演を募集します。 一般講演募集受付を終了しました。

学生を対象とした優秀発表賞を企画しておりますので、積極的な参加をお待ちしております。

・形式:口頭発表(発表9分、質疑3分)

・募集演題数:10演題程度

・応募に必要な情報:講演タイトルと発表者名、所属、一般 or 学生

・発表資格:すべての方が対象です。非会員の方もご発表いただけます。

・演題申込み締切:2022年11月11日(金)

・要旨の書式:A4で1ページ(MS-Word)。様式には特に制限を設けておりません。

・要旨の締切:2022年11月25日(金)

・申込先:京都大学大学院農学研究科

竹内 道樹(E-mail: lipid.based.creation@gmail.com)

参加費: 一般: 3,000円(税込)、学生: 1,000円(税込)

定員: 80名

参加申込方法: E-mailにて、住所、氏名、所属、メールアドレス、一般 or 学生を明記の上、下記宛までお申し込みください。

申込先:

脂質駆動学術産業創生研究部会

竹内道樹(京都大学)

E-mail: lipid.based.creation@gmail.com

Tel: 075-753-6462

Published by 支部:東日本 on 06 7月 2022

本学会の原点である「醸造・醗酵」に関する研究に、AI技術など先端技術を取り入れた発展的な研究や、これらに関する我が国の動向や課題について紹介します。

第2部では、日本生物工学会東日本支部で活躍する若手研究者を顕彰する「日本生物工学会東日本支部長賞」の選考会を兼ねた、受賞候補者の研究講演会を行います。

| 日時 | 2022年8月23日(火)13:00~ |

|---|---|

| 場所 | 東京農業大学 世田谷キャンパス 1号館(講義棟) 142教室 アクセス キャンパスアクセスマップ |

| プログラム | 第1部 「AI × 醸造・醗酵が拓く生物工学の最前線」

第2部「日本生物工学会東日本支部長賞候補者講演会」

|

| 参加費 | 【フォーラム】 会員(含: 所属先が賛助会員の方): 無料 学生: 無料 一般(非会員):2,000円(税込) (懇親会は開催致しません) |

| 事前登録締切 | 2022年8月19日(金)17:00 ※当日受付も行いますが、なるべく事前登録をお願い致します。 |

| 申込方法 | こちらのフォームに必要事項(氏名、所属、会員種別、E-mail)を明記してお申込みください。 一般(非会員)の方は、8月19日(金)までに下記の口座に参加費(2,000円)をお振込みくださるか、当日受付にてお支払いください。 ゆうちょ銀行 記号10120 番号93418411 (他行からは店番018 口座番号9341841) |

| 申込・ 問合せ先 | 日本生物工学会 東日本支部 支部長:上田 宏(東工大)E-mail 担当幹事:徳田 宏晴(東農大)E-mail 飯嶋 益巳(東農大)E-mail |

Published by 支部:東日本 on 05 7月 2022

2022(令和4)年7月6日

日本生物工学会 東日本支部長

上田 宏

日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ

日本生物工学会東日本支部は、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与いたします。

本年は、2022年8月12日(金)を応募締切とし、書類選考による一次選考通過者を対象として、8月23日(火)に第二次選考を兼ねた発表会を行います。なお、同発表会は、日本生物工学会会員に対して公開いたします。

多くの会員の皆さまのご応募をお待ちしています。

| 日程 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||

| 応募について | ||||||||

電子メール宛先: | ||||||||

| 日本生物工学会東日本支部長賞 授賞規程 | ||||||||

|

Published by 学会事務局 on 04 7月 2022

創立100周年記念第74回日本生物工学会大会の講演要旨を受付けております。

大会で発表をされる方は、要旨の登録をお願いいたします。⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 29 6月 2022

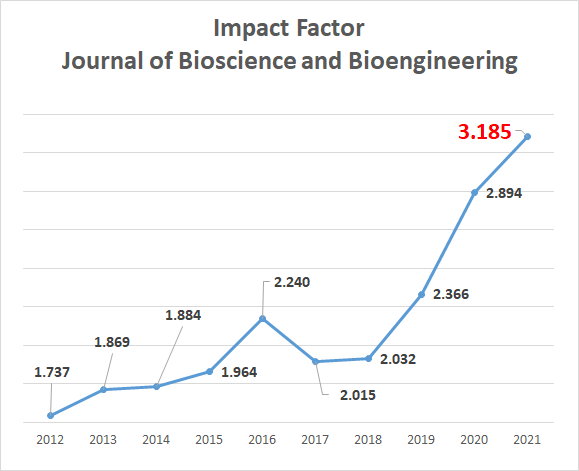

Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) の2021年のImpact Factorが3.185と発表されました。2020年の2.894から更に上昇し、初めて3を超えました。英文誌編集委員会では日々迅速かつ厳正な審査を続けております。今後とも、JBBへの投稿、査読および引用などご協力をよろしくお願いいたします。

Journal Impact Factor, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2022)

Published by 支部:関西 on 28 6月 2022

2019年に当会が開催し、大変ご好評いただきましたAI(人工知能)セミナーの第2弾です。近年、様々な分野においてAIの活用に注目が集まっています。本シンポジウムでは、AIを活用されている第一線の方々をお招きし、AIの基礎、生物工学分野おけるAIの活用の現状、今後の展望などについてご講演頂きます。

質疑応答の時間もございますので、この機会にAIについての知見を深めていただければ幸いです。皆様奮ってご参加ください。

14:00~14:05

開会の辞……柴田 裕介(関西支部若手企画委員会 世話人代表/菊正宗酒造株式会社)

14:05~14:45

バイオDX人材になる方法

……松田 史生(大阪大学大学院・情報科学研究科)

昨今のバイオDXに求められるスキルは (1) スクリプト言語Pythonが使える. (2) 多変量解析(特に重回帰分析)の知識の2点である。「言語」の習得である以上、いくつかの文法、構文、単語を覚え、エラーが出たときに自力で直せるようになることが必要である。また、機械学習の最も多い用途が予測モデルの構築であることから、重回帰分析の理解がすべての基本となるだろう。これらの学習を楽しく進めるための知恵の出し所について議論したい。

14:45~15:25

AI技術で生物進化の原動力になる遺伝子群の同定

……花田 耕介(九州工業大学・大学院情報工学研究院)

種特異的に重複している遺伝子には、新しい機能を獲得せずに、冗長の機能を有しているものも数多く存在する。そこで、多種多様なオミックスデータを利用し、重複遺伝子間の機能の違いを説明できるかを調べた。その結果、独立の機能を有する重複遺伝子は、同じ機能を有する重複遺伝子と比べて、発現部位の変化率と産生するタンパク質の変化率の両方が高くなることを見いだした。そこで、AI技術によって、重複遺伝子間の遺伝子発現パターンやタンパク質構造変化などのオミックスデータを利用し、重複遺伝子が同じ機能を共有するか、独立の機能を有するかの推測を試みた。その結果、発現パターンやタンパク質構造変化で、同じ機能を共有するか、独立であるかを推測する方法の開発に成功した。

15:25~15:35 休憩

15:35~16:15

タンパク質立体構造予測の進歩と生物工学

……長尾 知生子(大阪大学蛋白質研究所)

2020年のタンパク質の立体構造予測コンテストCASP14で、DeepMind社のAlphaFold version 2(AlphaFold2)が圧倒的な成績により優勝し、長年のタンパク質フォールディング問題を解決したとして話題になった。2021年には、ソースコードと、ヒトを含む主要生物のタンパク質の予測立体構造がAlphaFold Protein Structure Databaseとして公開され、誰でもその成果を利用できるようになり、現在、AlphaFold2を利用した研究が爆発的に進んでいる。これまでのタンパク質立体構造予測の進展を概観すると同時に、AlphaFold2後のタンパク質立体構造を利用した研究の可能性や残されている課題について議論したい。

16:15~16:55

AIを活用した製品開発への挑戦 ―千里の道も一歩から・塵も積もれば山となる―

……石原 聡、吉田 和典(天野エンザイム株式会社)

メディアで『人工知能(AI)』という言葉を聞かない日はないというくらい、AIは注目を集めています。近年、バイオ分野においてもAIの活用が進んでいます。2018年ごろから、AIの活用で、合理的かつ短時間にタンパク質機能の向上に成功したという論文が報告されるようになりました。弊社では、このような技術を自社の酵素開発に取り入れるべく、社外パートナーと研究を行ってきました。本発表では、産総研・亀田上級主任研究員、齋藤主任研究員との共同研究と、米国ベンチャー企業・Aperiam Bio社と行った研究をそれぞれ紹介します。AIのサポートにより酵素に導入する変異点を予測して、予測された変異酵素を実験室で作製して性質評価を行いました。予測と実証のサイクルを繰り返して、酵素の機能向上を目指しました。その過程で得られた知見などを紹介させていただきます。AIをどのようして自社の開発に取り込むのか、私たちの取り組みはまだまだ途上です。これまでの試行錯誤に興味を持っていただければ幸いです。

16:55~17:35

ロボティック・バイオロジーによる生命科学の加速

……高橋 恒一(国立研究開発法人理化学研究所)

情報技術とロボティクスの導入によって実験、理論、計算、データという4つの主要な科学的方法論を融合し飛躍的に進展を加速するいわゆるAI駆動型科学は、「第5の科学領域」として有望視されている。我々は、AI駆動型科学の起点として生命科学分野が有望であると考え、細胞生物学実験のロボット化や実験プロトコル記述言語処理系の開発、自動実験計画による実験システムの完全自律化、さらにデータ駆動とモデル駆動の融合による仮説生成の自動化などを試みてきた。既に再生医療領域におけるiPS細胞の分化誘導条件の自動発見や、コロナ禍において遠隔実験を活用した新たな研究スタイルの提案などで実績を積んできた。国際動向や材料科学など分野での進展も含め、科学の自動化に向けた最新の状況をご紹介する。

17:35~17:40

閉会の辞……藤田 陽平(関西支部若手企画委員会 世話人副代表/

サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社)

Published by 若手会 on 27 6月 2022

2022年5月27日(金)に、生物工学若手研究者の集い(若手会)主催でオンラインセミナー2022を開催いたしました。若手会では、新型コロナウイルス感染症拡大により現地開催の夏のセミナーを延長している状況の中、若手研究者の発表・交流の場として、2020年度よりZoomを使用したオンラインセミナーを開催しています。今回は過去最多の202名の方にご参加いただきました。参加者の内訳は、アカデミア62名、学生109名、企業31名でした。

ご多忙の中、講演をお引き受けくださいました講師の先生方、そして参加者の皆様に心より御礼申し上げます。本セミナーをきっかけに、皆様の交流の輪がさらに広がることを祈念しております。新型コロナウイルス感染症の今後の状況次第ではありますが、若手会では来年度以降もオンラインまたはオンサイト形式のセミナーを企画し、若手研究者間の奨励・交流を促進できるよう活動していきます。

報告:佐藤 康史(旭川医科大)

生物工学若手研究者の集い オンラインセミナー2022 実行委員(五十音順):

青木 航(京都大・助教:若手会会長)

油屋 駿介(九州大・学振特別研究員:表彰係)

石川 聖人(長浜バイオ大・准教授)

岡 大椰(名古屋大・研究員)

岡橋 伸幸(大阪大・准教授:表彰係補佐)

蟹江 慧(近畿大・准教授:会計係)

亀谷 将史(東京大・助教:技術係)

兒島 孝明(名城大・准教授:講演係)

佐藤 康史(旭川医科大・助教:広報係)

朱 博(東京工業大・助教)

杉山 亜矢斗(名古屋大・D2:懇親会係補佐)

曽宮 正晴(大阪大・助教)

髙野 力(北海道大・助教:懇親会係補佐)

田島 誉久(広島大・准教授:要旨係補佐)

田中 祐圭(東京工業大・准教授:実行委員長/技術係補佐)

谷口 百優(島津製作所)

徳山 健斗(中外製薬:講演係)

戸田 弘(富山県立大・講師:要旨係補佐)

中谷 航太(九州大・学術研究員:懇親会係)

中野 洋介(アサヒクオリティー アンドイノベーションズ:懇親会係補佐)

馬場 保徳(石川県立大・講師)

堀之内 貴明(産総研・主任研究員:講演係)

前田 義昌(筑波大・准教授:要旨係)

三浦 夏子(大阪公立大・助教:広報係補佐)

三宅 貴大(東工大・M2:懇親会係補佐)

横田 早希(秋田大・助教)

Published by 学会事務局 on 25 6月 2022

生物工学会誌第100巻第6号(2022年6月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第100巻第6号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 6月 2022

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 25 6月 2022

生物工学会誌 第100巻 第6号

湯本 勳

毎年、大学に入学したばかりの1年生に2コマだけ講義を行っており、その一方で修士の学生さんにも何年かに一度集中講義を行っています。また、大学に在籍する海外からの留学生と一緒に研究を行っています。このようなスナップショットでのみ接している立場から学生さんに対する思いを記述させていただきます。

1年生の講義のテーマは「極限環境微生物学入門」であることから、講義の最後に「極限環境微生物に関する内容であればなんでもOKで、できるだけ自分の頭で考えたことがわかるようなレポートを作成してください」とお願いしています。こちらの意図は、頭を使って企画して独自の考えを書いてもらうことにあります。受け取ったレポートのうち、毎年10 %強は非常に興味深いものや後々まで印象に残っているものがあります。たとえば、講義で説明した核心部分を分かりやすく、より身近な例を使ってたとえ話に置き換えて説明しているものや、レポート以外の選択肢として簡単な設問に簡単に答えるという形式を提示していますが、それに対して講義の内容を含めたかなり詳細な解説を加えた解を作成したものなどがありました。印象に残るレポートを提出してくれた学生さんは講義の内容をよく理解し、レポートに上手に反映させていたことになります。モチベーションも高く、発想力も豊かな学生さんもいる中、素晴らしい個性が伸びるように誘導していくことは、重要なことだと考えています。