会は盛況のうちに終了しました。ご参加ありがとうございました。

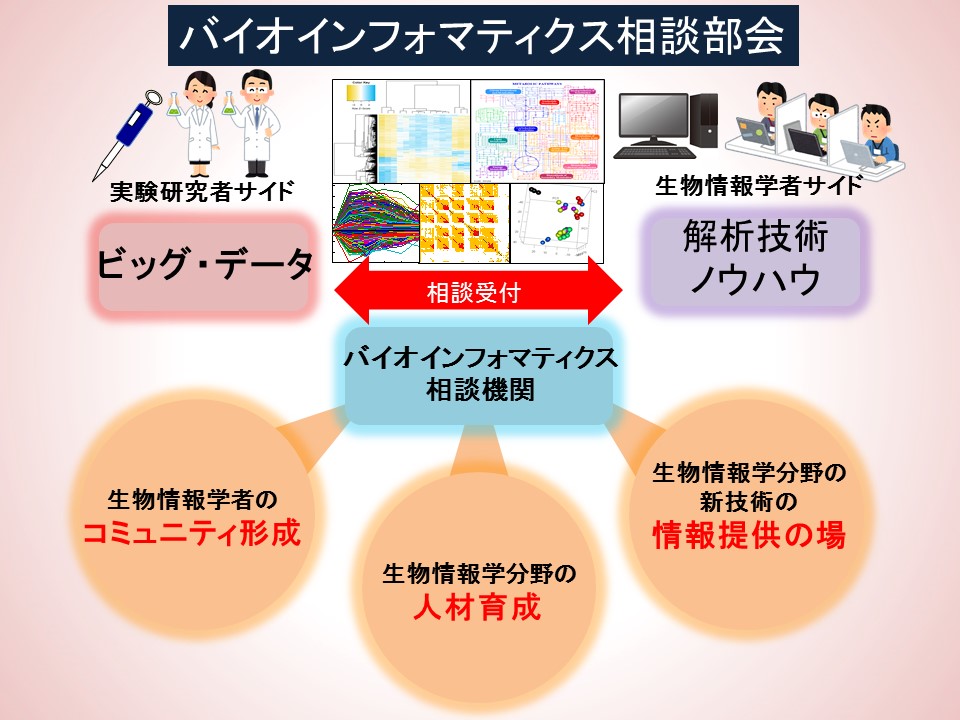

この度バイオインフォマティクス相談部会は、第三回講演会を11/20に京都大学で開催する運びとなりました。今回は大規模計測技術とインフォマティクス、ならびにそれらの自動化をトピックとして、バイオ計測サイエンス研究部会との共催により開催いたします。講演会では、生物工学分野の内外でご活躍されている先生方をお招きしてご講演頂きます。

バイオインフォマティクス相談部会 第三回講演会

~大規模計測技術とインフォマティクスと自動化~

(共催:バイオ計測サイエンス研究部会)

- 日時: 2019年11月20日(水)

- 会場: 京都大学吉田キャンパス (京都市左京区北白川追分町)

- 講演会

- 会場:農学部総合館講義室W506

- 時刻:13:00 – 17:30

- 参加費:

11/13までに参加登録の場合(一般3000円・学生無料)

11/14以降に登録または当日参加(一般3500円・学生500円)

- 懇親会

- 会場:北部食堂(北部生協2F)

- 時刻:18:00 – 20:00

- 懇親会費:

11/13までに参加登録の場合(一般3000円・学生1500円)

11/14以降に登録または当日参加(一般3500円・学生2000円)

- 参加申込フォーム: 終了しました。

概要

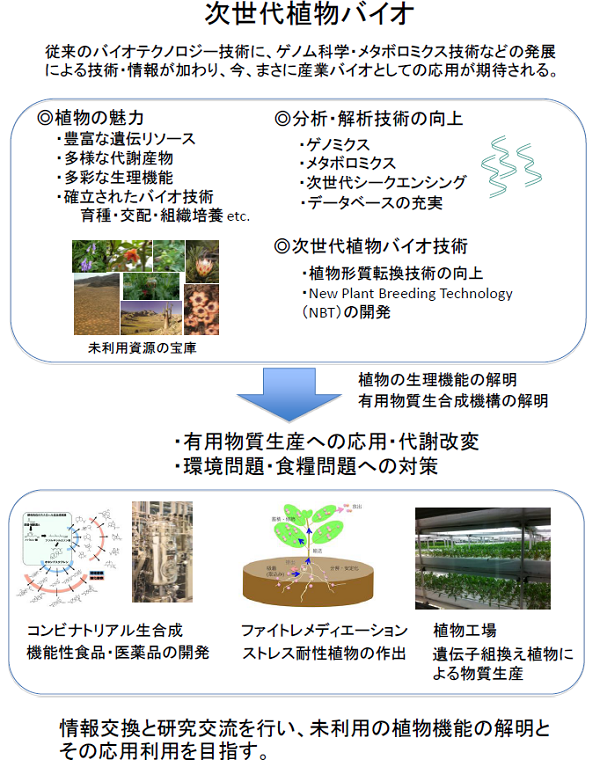

近年発展著しいシーケンシング技術やオミクス解析などの大規模計測を用いた研究遂行に際し、計測そのものとその後の情報解析とは不可分の関係にあります。一人の研究者がその両方に取り組む場合もありますが、独力での遂行には限界があり、Wet系研究者とDry系研究者、さらに生物学研究者と分析化学研究者など、複数の分野の協業が必須となります。その場合には文化の壁を超えたコミュニケーションが必要となります。そこで本講演会では、大規模計測技術を利活用して研究に取り組む気鋭の研究者を学会内外から招聘いたします。

また最近では、こうした大規模計測によって得られるデータの前処理や生物学的特徴の抽出をより迅速に行うために、機械学習などを駆使した解析の自動化の試みが盛んに行われています。さらに実験研究においても、多量のサンプルの処理や、手技の違いに由来するバイアスの回避、フェノタイピングデータなどの大規模計測などのための実験自動化の試みがなされるようになってきました。そこでWetおよびDryの両面で、大規模計測に関する実験自動化に取り組む研究者にもご講演いただくことにしました。

今回はバイオ計測サイエンス研究部会との共催行事として開催することで、より多彩な背景を持つ研究者を招聘いたします。最新の研究成果はもちろんのこと、Wet研究とDry解析をどのように組み合わせたり、異分野間で連携しているかの生の声などもお聞かせいただけるかと思います。是非この機会にお集まりいただき、交流の輪を広げる場としてご利用頂けますと幸いです。

プログラム ※敬称略

13:00-13:10 開会挨拶

13:10-13:40 講演1 江崎剛史(滋賀大・データサイエンス教育研究センター)

演題「ワークフロー型分析プラットフォームを用いたメタボロームデータの解析」

13:40-14:10 講演2 小野直亮(奈良先端大・データ駆動型サイエンス創造センター)

演題「分子畳み込みニューラルネットワークによるアルカロイド化合物の生合成経路の予測モデルの構築」

14:10-14:40 講演3 金澤慎司(島津製作所 / 阪大・情報科学研究科)

演題「AI等を活用した質量分析計のデータ解析自動化の取り組み」

休憩

15:00-15:30 講演4 岡橋伸幸(阪大・情報科学研究科)

演題「腸内細菌叢の網羅的代謝物解析」

15:30-16:00 講演5 三枝大輔(東北大・東北メディカルメガバンク機構)

演題「大規模メタボローム解析の基盤構築における自動化システム導入の意義」

休憩

16:20-16:50 講演6 堀之内貴明(理研・生命機能科学研究センター)

演題「全自動実験室進化システムと大規模計測を用いたストレス耐性大腸菌の育種」

16:50-17:20 講演7 武藤愛(奈良先端大・データ駆動型サイエンス創造センター)

演題「ハイスループット菌体アレイ作成ロボットを用いた、大腸菌遺伝子欠損株生育度の網羅的計測」

17:20-17:30 閉会挨拶

18:00-20:00 懇親会(北部食堂)

【実行委員】青木航(京都大学)

堀之内貴明(理化学研究所)

兒島孝明(名古屋大学)

蟹江慧(名古屋大学)

【問合せ先】理化学研究所 生命機能科学研究センター

堀之内貴明 E-mail:takaaki_horinouchi[at]riken.jp

開催報告

バイオインフォマティクス相談部会第三回講演会は、バイオ計測サイエンス研究部会との共催行事として、2019年11月20日-に京都大学吉田キャンパスにて開催しました。今回は「大規模計測技術とインフォマティクスと自動化」と題し、生物工学分野の内外より関連分野の研究者を招聘してご講演いただきました。今回はアカデミア、ならびに企業の参加者が多く、当該分野への関心の高さが伺えました。

ご参加いただいた皆様、ならびに共催として企画にご協力くださったバイオ計測サイエンス研究部会の先生方にこの場を借りて御礼申し上げます。

当日の様子

開会挨拶

今回の講演会はトピックが3つあったので、各講演者の講演内容を表としてまとめました。

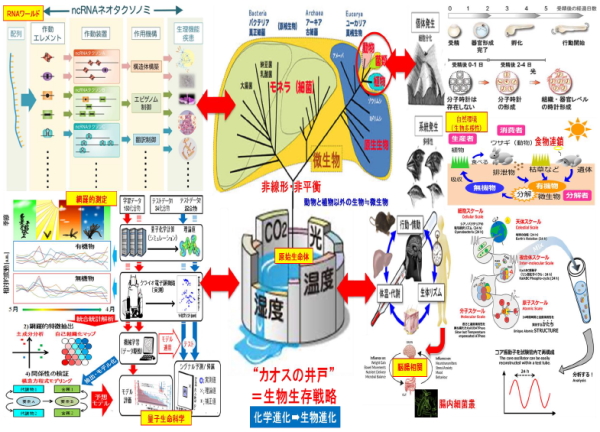

講演1 江崎剛史先生「ワークフロー型分析プラットフォームを用いたメタボロームデータの解析」

講演2 小野直亮先生「分子畳み込みニューラルネットワークによるアルカロイド化合物の生合成経路の予測モデルの構築」

講演3 金澤慎司先生「AI等を活用した質量分析計のデータ解析自動化の取り組み」

講演4 岡橋伸幸先生「腸内細菌叢の網羅的代謝物解析」

講演5 三枝大輔先生「大規模メタボローム解析の基盤構築における自動化システム導入の意義」

講演6 堀之内貴明先生 「全自動実験室進化システムと大規模計測を用いたストレス耐性大腸菌の育種」

講演7 武藤愛先生「ハイスループット菌体アレイ作成ロボットを用いた、大腸菌遺伝子欠損株生育度の網羅的計測」

会場の様子

集合写真

懇親会の様子。異分野交流の促進には欠かせません。

有志により二次会が開催され、さらなる異分野交流が行われました。ご参加ありがとうございました。

►バイオインフォマティクス相談部会

.gif)