バイオインフォマティクス相談部会代表

産業技術総合研究所 人工知能研究センター

堀之内 貴明

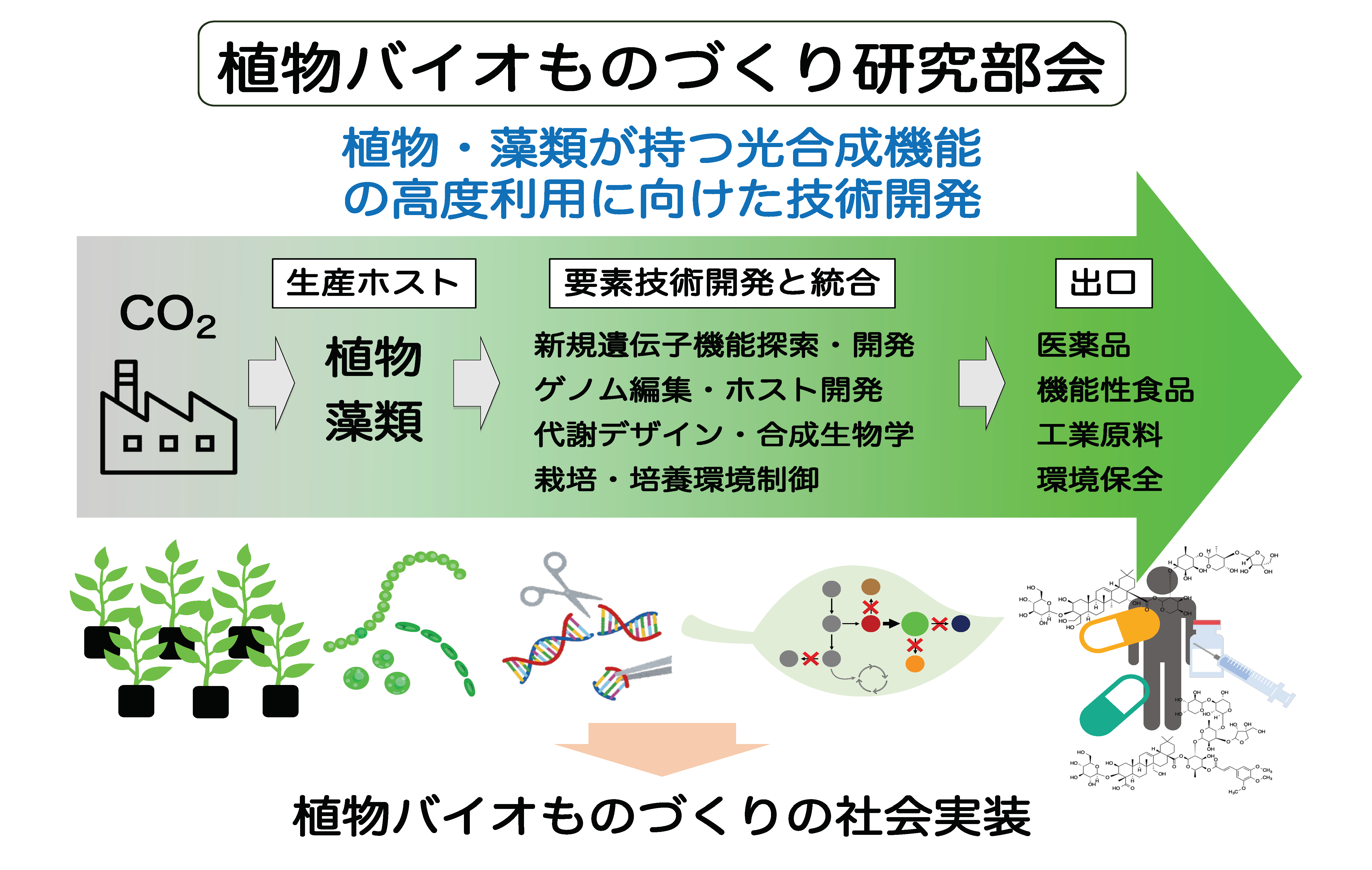

⇒研究概要図

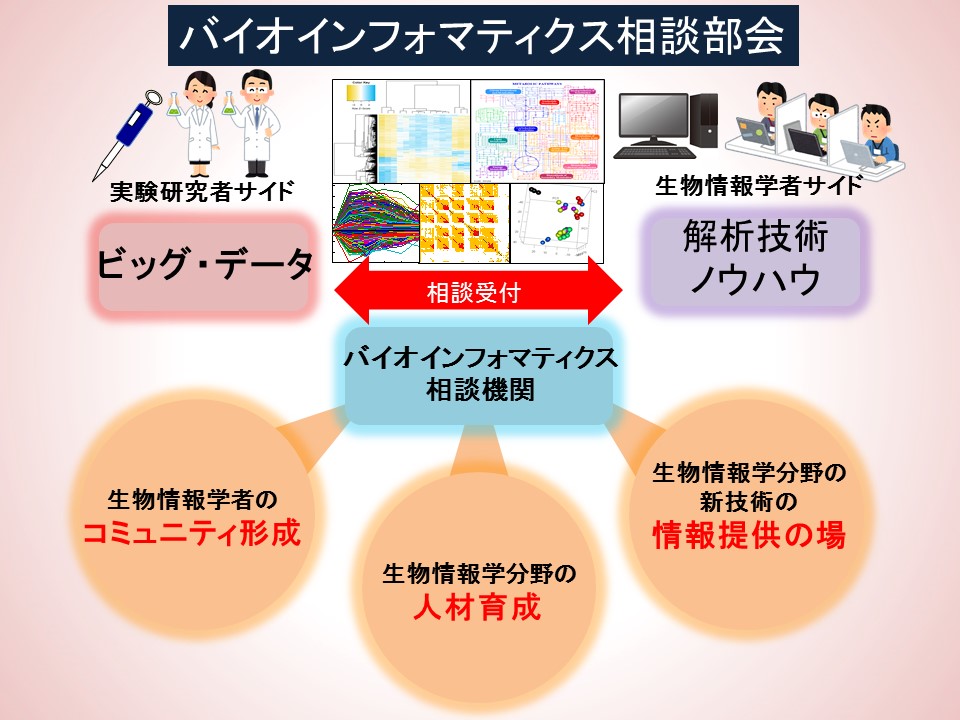

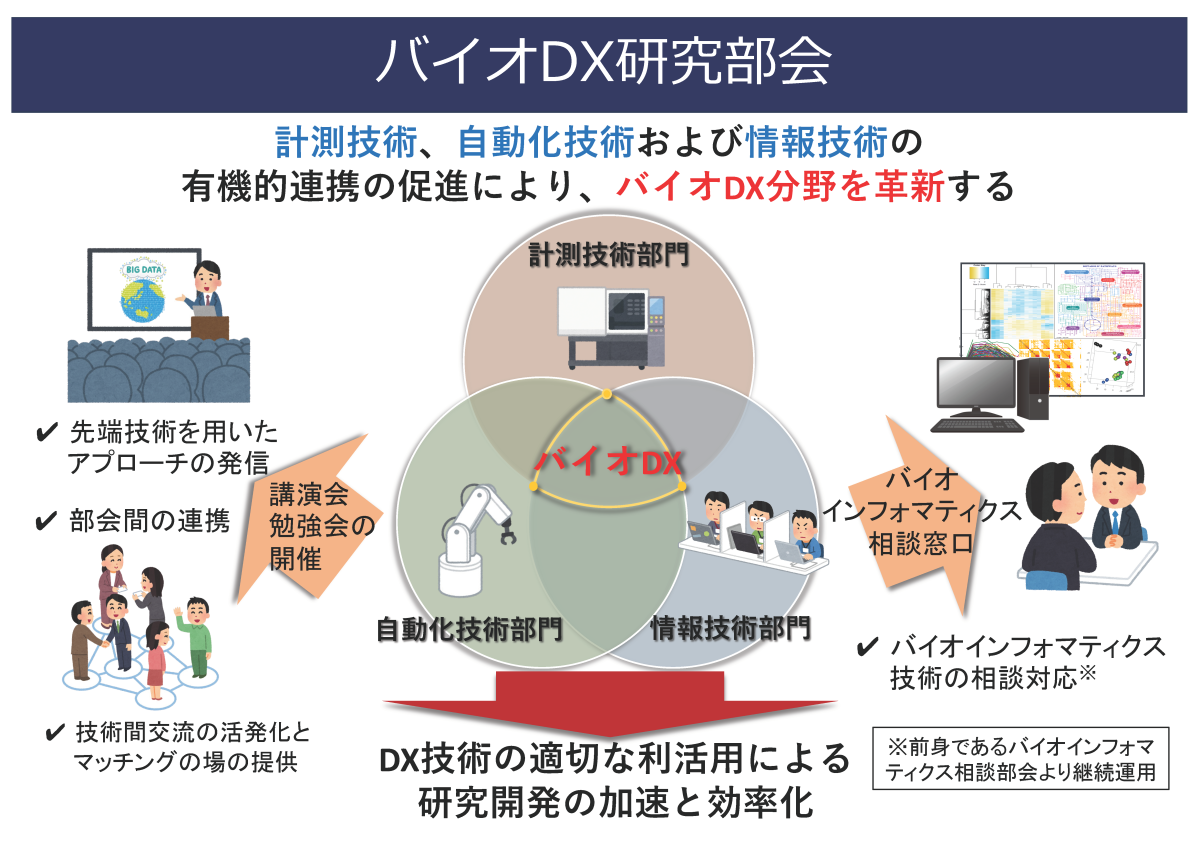

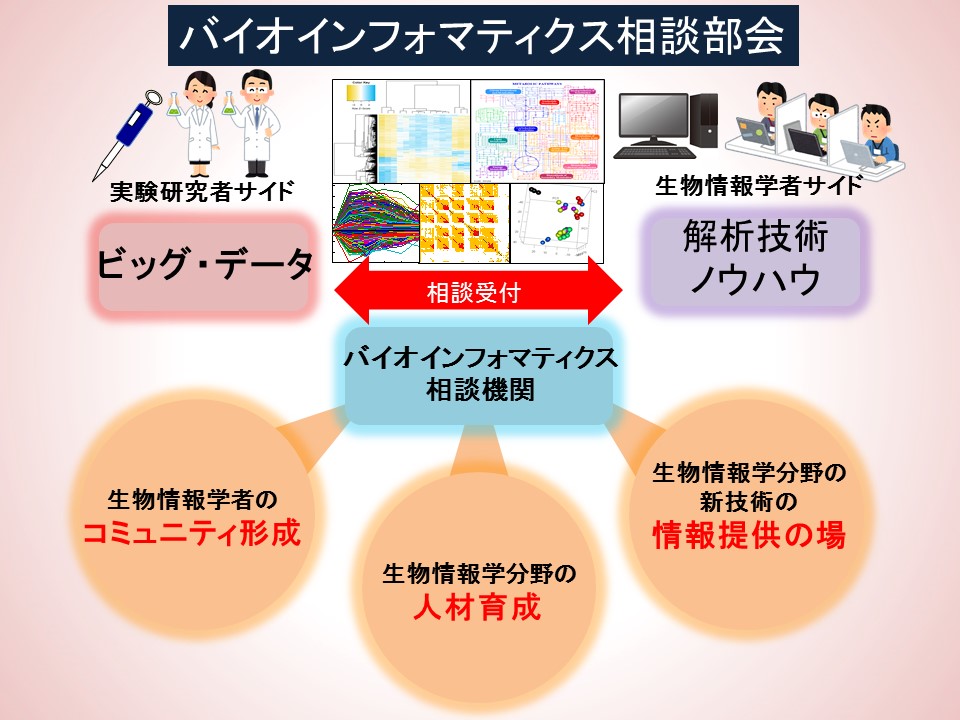

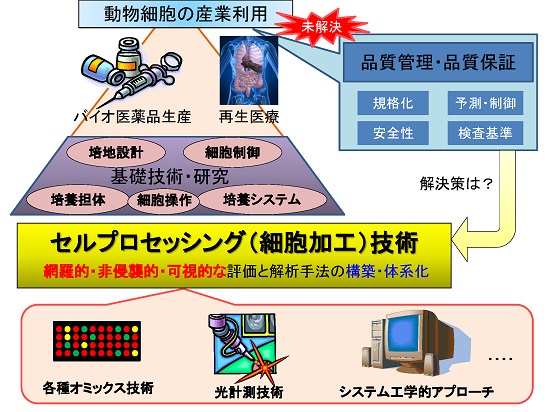

分析技術の高度化と計算機性能の向上に伴い、膨大な生命情報から有用情報を抽出するための手段であるバイオインフォマティクス解析が、生物工学分野における重要性を増しています。しかしながら、このバイオインフォマティクス解析は、高度な専門知識を要し、ターゲットや目的によって多種多様の方法論が存在し、さらにはその手法も刷新を続けていることから、初学者にとっては敷居が高いと言わざるを得ません。また、そうした状況に対し、適切な教育やサポート体制の提供は不十分であることが多く、各研究者が独力で個別問題に取り組まざるを得ないという状況が頻出しています。また各種バイオインフォマティクス技術の専門家は必ずしも生物工学分野の人材であるとは限らず、その場合には目的やニーズの相違やコミュニケーションの問題を解決する必要が生じます。

そこで生物工学分野にフォーカスした解析サポート環境の整備や交流の場の形成、バイオインフォマティクスがわかる(できる)生物工学研究者の育成、研究活動の支援などを目的として当部会を2017年度に設立しました。当部会は、生物工学分野をバックグラウンドとしつつバイオインフォマティクス解析手法に精通した研究者が主体となって運営しています。これにより、バイオ系人材のバックグラウンドに即した目的やニーズに即した活動を行うことができます。これに加え、ウェット系研究者との連携を得意とするバイオインフォマティクスのプロフェッショナル研究者を外部有識者として擁しており、高度な支援や異分野交流のさらなる促進を実現する体制を整えています。

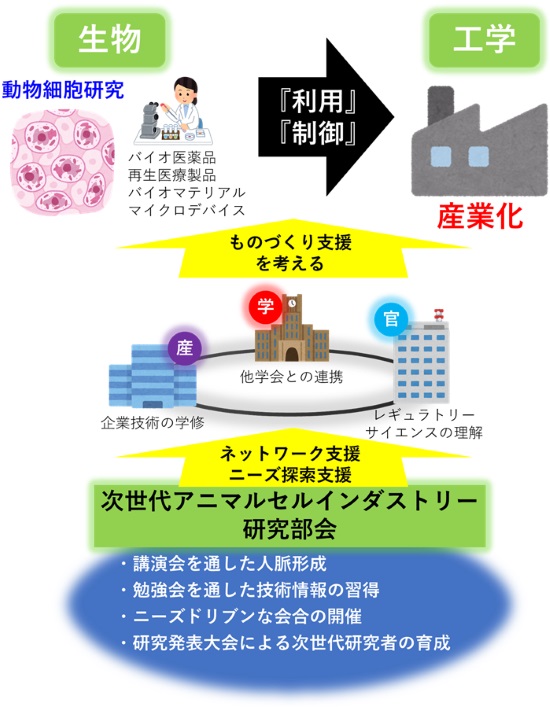

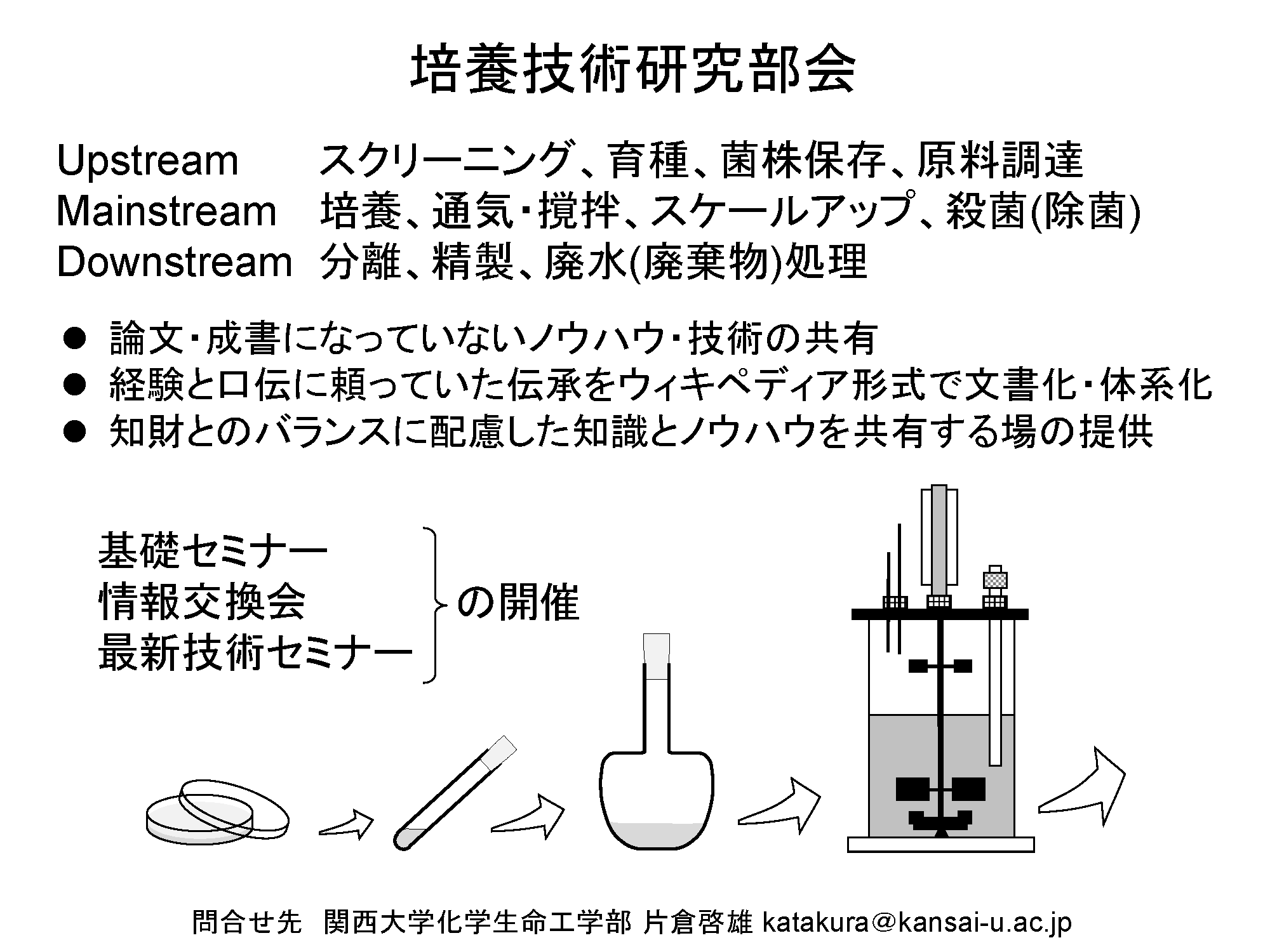

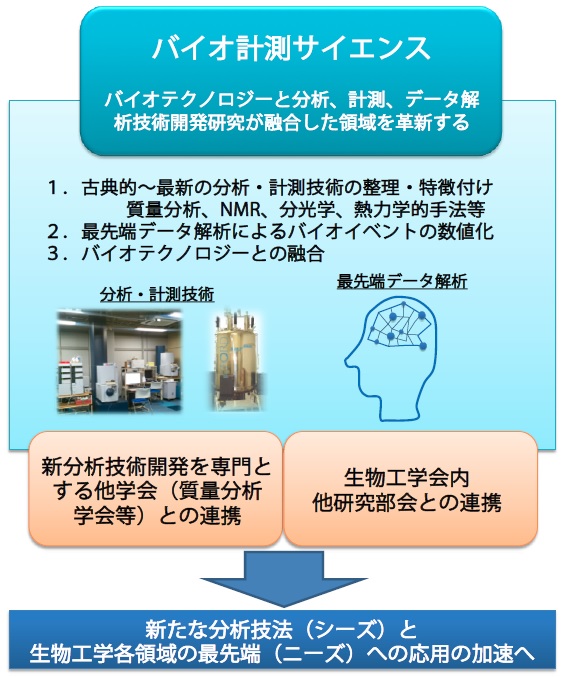

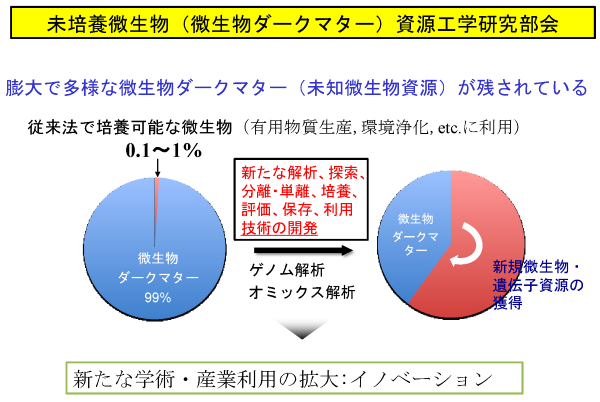

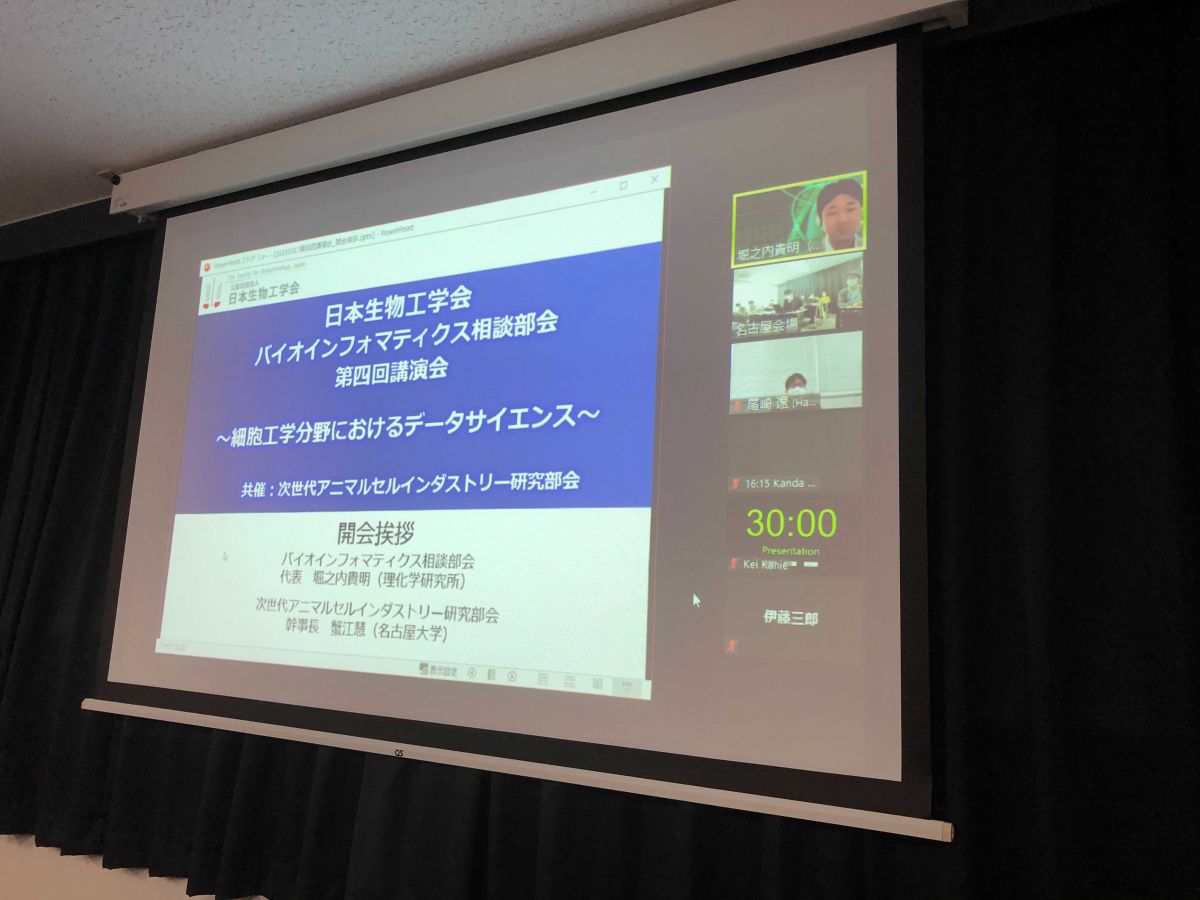

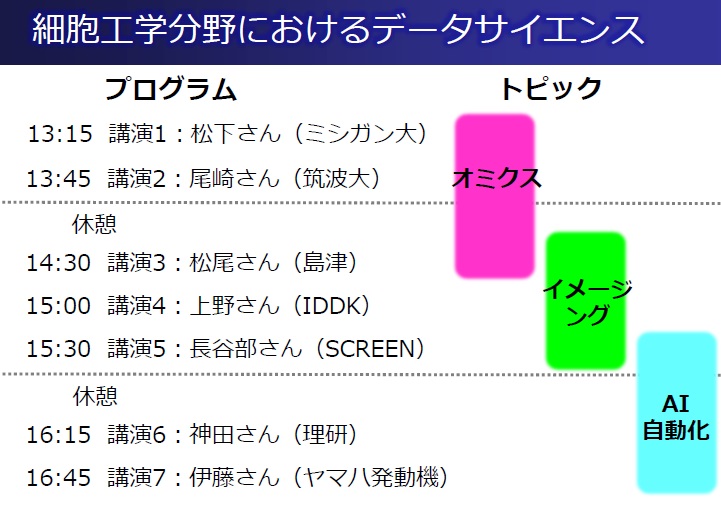

これまでに相談窓口の運営、ノートPCを持ち込んでデータ解析方法を学ぶハンズオンセミナー、情報交換と交流を目的とした講演会などを開催してきました。また、これまでに講演会開催に際して学会内の他の研究部会(バイオ計測サイエンス研究部会、次世代アニマルセルインダストリー研究部会、未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会)の協力を仰ぎ、部会共通のトピックの設定や、登壇者選定や開催告知の面での連携を進めてきました。こうした部会間の連携の強化をはかることにより、本部会の活動をさらに有機的なものとし、学会組織や学会員に対する幅広い貢献を目指して活動を行っています。

バイオインフォマティクスに興味のある方々はぜひ本部会の活動にご参加ください。当ページ下部に活動内容一覧を記しております。

■お知らせ

・New DIY自動化ハンズオンセミナーを開催しました(2024/3/15)。

・ バイオインフォマティクス相談窓口における生成系AIの使用に関する基本方針を策定しました。

・2023年度大会シンポジウムにおいて「データ駆動型研究が導く未培養微生物 (微生物ダークマター) の開拓と展望」(2023年9月5日)をオーガナイズしました。未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会の青柳秀紀先生(筑波大学)との共催でした。

・相談窓口にてタンパク質立体構造予測プログラムのAlphaFold2の解析サポート始めました。

・部会委員が執筆を行った総説が公開されました。(Uesaka et al., Bioinformatics in bioscience and bioengineering: Recent advances, applications, and perspectives, J. Biosci. Bioeng., In Press)Society for Biotechnology, Japan 100th Anniversary Special Issue

・部会委員が編集協力、分担執筆を行った書籍が発刊されました。(実験医学別冊 論文図表を読む作法 第7章 NGSなどを用いた網羅的解析を担当しました)

・活動記録、研究部会業績、資料アーカイブ、関連リンク集をそれぞれ独立ページにしました。

活動内容

■相談窓口 (リンク)

各種のバイオインフォマティクス解析手法に精通した生物工学研究者により構成される相談窓口を運営しております。

AlphaFold2の解析相談も受け付けております。

■一般部会員メーリングリスト

生物工学会におけるバイオインフォマティクス分野の活性化と情報共有、交流を目的として、部会メーリングリスト(ML)を運営しております。一般部会員になっていただくことでMLに登録され、当該分野の関連情報や部会が主催するイベント等の告知についてのメールを受信できます。またMLに情報を発信することも可能です。

一般部会員への登録をご希望の方は、メールの件名または本文に「バイオインフォマティクス相談部会 一般部会員希望」とご記入の上、代表宛(E-mail)までご連絡下さい。

■各種研究会合の開催

生物工学分野の内外から、バイオインフォマティクス技術を利活用されている先生方をお招きし、交流の場を設けております。奮ってご参加下さると幸いです。

■これまでの活動記録 (リンク)

■研究部会業績 (リンク)

本部会の活動がきっかけになった共同研究や、相談窓口への投稿が元になった成果などをとりまとめています。

■資料アーカイブ (リンク)

本部会活動においてこれまで作成・運用されたコンテンツをご覧になることができます。

■関連リンク集 (リンク)

運営委員

| 代表 | 堀之内 貴明(産総研・人工知能研究センター) |

|---|

| 幹事長 | 兒島 孝明 (名城大・農) |

|---|

| 会計 | 蟹江 慧 (近畿大・工) |

|---|

委員

(順不同) | 加藤 竜司 (名大院・創薬科学)

中杤 昌弘 (名大院・医)

牧野 智宏 (第一三共(株))

松田 史生 (阪大院・情報科学)

Jasmina DAMNJANOVIC (名大院・生命農学)

宮本 義孝 (国立成育医療研究センター)

今中 洋行 (岡山大院・自然科学)

青木 航 (京大院・農)

相馬 悠希 (九大・生体防御医学研究所)

戸谷 吉博 (阪大院・情報科学)

大野 聡 (東大院・理)

豊島 正和 (神戸大院・工)

原 啓文 (東大院・農)

馬場 保徳 (石川県大・生物資源研)

津川 裕司 (東京農工大・工)

小野 直亮 (奈良先端大・データ駆動型サイエンス創造センター)

前田 和勲 (九工大院・若手研究者フロンティア研究アカデミー)

岡橋 伸幸 (阪大院・情報科学, 理研・IMS) |

|---|

お問合せ先

産業技術総合研究所 人工知能研究センター

堀之内 貴明 問い合わせ先:(1)E-mail, (2)E-mail

►このページのトップへ

.gif)